1978—1991 大潮涌起

阶层的出现是一种社会进步的标志。

如同生物进化要靠基因的传承与裂变一样,永恒的遗传与不变及其同一性,带来的只能是停滞与萎缩,只有裂变与差异才会带来进化和社会的进步。

阶层的出现又是一种历史的必然。

农民工阶层的出现是中国传统农业社会向工业化、城镇化和现代化转变的必然产物,是相对过剩的农业人口与相对稀缺的工业资本结合中的必然结果。

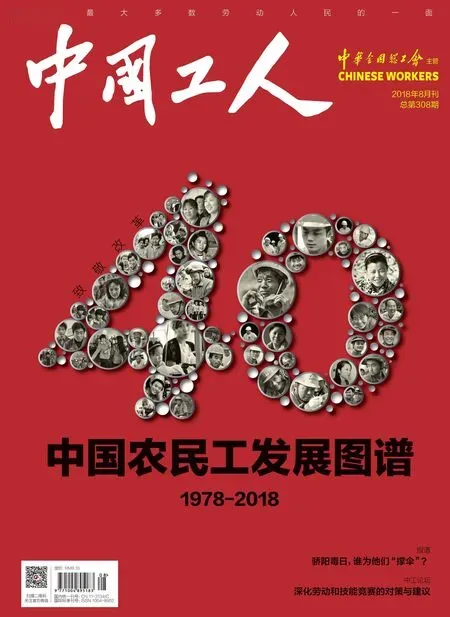

1993年1月,大年初三,在全国四大民工潮源头安徽阜阳火车站排队的农民工

风起于青萍之末

自然界气流的变化带来了风霜雨雪、云聚云散。

人类社会工业化的进程催生了社会转型、人口流动,工业化是人口流动的杠杆。

1978年5月10日,《光明日报》发表了《实践是检验真理的唯一标准》的文章,由此拉开了新中国成立后的首次思想解放大幕。

邓小平同志指出,“一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国”。

以“真理标准问题”大讨论为起点,中国共产党逐步确立了“一个中心、两个基本点”的新时期基本路线。正是这条基本路线的贯彻执行,推动了中国的改革开放。

在中国国家博物馆里,有一份特殊的藏品—印有18个红手印的协议书。

这件国家一级文物是由中国农村改革第一村—安徽省凤阳县小岗村的农民们亲手创造的。

1978年的小岗村,集体经济财产只剩下3间草屋、1头耕牛、1张耙和1架犁,一个劳动力辛苦一年的收入仅为18.2元。不论男人女人,只要能走路的都讨过饭。全队近20户人家里,有11户的门是用高粱秸扎的。

饥饿的逼迫下,18位农民偷偷签署了大包干协议。

这项秘密协议规定,18位农民各自得到部分土地,自由选择种植作物,“交足国家的,留够集体的,剩下都是自己的”,如果队长因此犯法坐牢,他家的活儿由全队包下来,他家孩子由全队养到18岁。

小岗村人是勇敢的,也是幸运的。因为他们的行为产生在思想解放的大背景下,并得到了邓小平同志的支持和倡导,大包干没有以悲剧收场。

很快,“包产到户”有了社会主义的正式户口,并迅即在全国推广,由此掀起了中国历史上规模最大、历时最长、触角最深的当代改革大潮。

正是包产到户的政策和农村改革的杠杆,最终撬动了农民工的“魔方”。它从体制上实现了农民自身的解放。农民在“交够国家和集体的”之后,可以自由支配自己的劳动力。

1979年元旦刚过,一份由广东省委和交通部联合呈送的报告就递到了中共中央副主席、国务院副总理李先念的手中。报告提出,要在靠近香港的蛇口兴建一些船坞、码头和工业企业,利用国内价格较低廉的土地和劳动力,引进国外的资金和技术建立工业区。

1979年1月31日,李先念批示“同意”。

当年夏天,蛇口工业区的大规模开发全面展开。仅用了21个月的时间,2.14平方公里工业区内的基础工程和公用设施全部建造完成,同时从境外引进了14个工业项目,兴办了23家企业,一批先进的技术和设备陆续被引进,国外的先进管理经验亦被大胆移植或借鉴。

只有2.14平方公里的土地上,“蛇口模式”在中国的经济舞台闪亮登场。昔日的荒坡变成了工业园区,当地的农民“穿鞋进厂”变成了工人,异地招收的农村年轻劳动力虽然户口仍在农村,却不影响他们进特区打工,成为一名工人。

几年之内,蛇口工业区吸纳了3万多名外来打工者。这些从农村土地上转移出来的富余劳动力,给自己创造了一个新的身份—农民工,即以农民的户口在工厂从事工人的工作。

他们论职业是工人,论身份(户口作为身份的标志)是农民。传统身份与所从事的职业相结合,让这些劳动者成了一个工农兼顾、城乡流动的新群体。

这个群体的产生是自发的,从一开始它就不是一种制度的自觉安排。但这个群体的产生又是必然的,当户籍管理制度、家庭联产承包责任制与中国的工业化和城镇化进程产生碰撞时,它是制度矛盾的必然结果。

这个群体是微弱的,一开始并未引起多少人的关注,其数量相对于农民和城市传统体制下的工人来说,显得微不足道,声音连工厂的围墙都穿不透。但这个群体又是巨大的,它的产生和发展冲击着整个社会的城乡二元结构,当这个群体中的每个个体发出的声音形成共鸣时,足以振聋发聩。

1980年8月26日,面积为327.5平方公里的深圳经济特区正式诞生。

到1983年年底,已有15万外来农民工涌入深圳。

就这样,中国的工业化和城镇化进程与农民工的产生和发展交织在一起,从2.14平方公里扩大到327.5平方公里,再拓展到960万平方公里。

就这样,当代意义上的中国工业化和城镇化轰隆起步。

就这样,当代中国的农民工走上历史舞台。

城门开启与新阶层诞生

阿里木

快乐的巴郎,在烟火缭绕的街市上大声放歌。苦难没有冷了他的热心,声誉不能改变他的信念。

2002年,阿里木从新疆来到贵州,烟熏火燎,让越来越多的毕节人爱上了他的烤羊肉串。有一年春节,0.5元一串的羊肉串,他一天卖了7000多元!

8年下来,阿里木卖出30多万串烤羊肉串。然而,他在毕节租的房子一年才花1200元,家里的全部家当不超过2000元,每天花销控制在10元左右。

最终,阿里木把辛苦积攒下的10多万元全部捐献出来资助上百名贫困学生。小学、中学、大学,在那个穷得要命的毕节地区,哪里都有阿里木捐助的穷孩子。甚至,在贵州大学的外语系,都设有阿里木奖学金。

崔永元说:“阿里木的义举告诉我们,慈善没有门槛,哪怕一米见方的铁皮家当,你也可以为慈善扇风点火。草根慈善,用人间烟火展现善良情怀。”

一位农民工最朴素的恻隐,就这样在人群中激荡起向善的涟漪。

举国体制下,国家意志决定体制,体制影响着生产力的发展。

20世纪80年代初,党和国家围绕经济建设这个中心,在工业化、城镇化等方面实行了一系列的改革举措,在催生经济结构变化的同时,也为农民进城打开了“一道门缝”。

1984年,中共中央1号文件明确提出,“各省、自治区、直辖市可选若干集镇进行试点,允许务工、经商、办服务业的农民自理口粮到集镇落户”。

1985年,《关于进一步活跃农村经济的10项政策》作为中共中央1号文件发布,标志着农村以改革农产品统派购制度和调整农业产业结构为主要内容的第二次改革的开始。

如果说以家庭联产承包责任制为核心的第一次农村改革带来了农业劳动生产率的提高和农民的解放,那么,第二次农村改革则带来了农村剩余劳动力在农业结构调整中的重新分布,同时,也为农民进城打工创造了最基本的生存条件。

允许农民工自理口粮进城,这是新中国成立以来城乡二元结构壁垒首次在政策上出现松动。农民中的佼佼者正是借着这道“晨曦”,开始冲击城市服务业的大门。

最早与城市联系在一起的农民工,当属“修鞋族”“缝衣族”“弹棉花族”“保姆族”和“卖菜族”。正是这些掌握生活技能的能工巧匠,硬生生地把城市的大门挤出“一道缝”来,在改变自身生活方式和劳动方式的同时,也在改变历史。

20世纪80年代初,《人民日报》有一则报道称,在北方“有山必有城,有城必有江浙人”,主要是指散布于北方城市的修鞋、擦鞋、弹棉花和缝补衣服的江浙农民。这些人利用自己的一技之长和吃苦耐劳精神,不畏世俗,走南闯北,活跃于城市的大街小巷。

发端于安徽的“保姆族”由老乡关系而逐渐形成,规模越来越大,直接带动安徽农村劳动力的外流。妇女进城当保姆,家属或亲戚便跟着进城卖菜。他们携家带口,奔走于北京等大城市的街巷,栖居在窝棚、桥洞甚至公共厕所。

来自江苏扬州的搓澡工和修脚工,则是凭借“一条毛巾”和“一把修脚刀”闯天下。城市里的公共澡堂和企事业单位的内部浴室,成为这些离乡谋生农民工的打工场所。

现在已经找不到1984年进入城市服务业的农民工的准确数据,但从当年媒体的报道中仍然可见一斑—“温州10万鞋匠和弹棉花郎走全国”“安徽10万保姆进京城”“江西10万斗笠闯天下”。

计算机绘图工具可以高效高质绘制二维工程图样。在教学过程中,我们非常重视并积极探索将计算机绘图、计算机三维造型等现代化的绘图手段与技术引入制图课的教学内容中,符合当前CAD技术发展的趋势和应用现状,也是新的教学明确提出的基本要求之一。

这些散落在全国各大中小城市服务业的农民工人数虽少,却正在汇聚成涓涓细流。当这股细流与工业化所带来的民工潮相交汇时,就变成了一股洪流。在这股洪流的冲击下,城市的大门再也无法关上。

1984年5月4日,中共中央、国务院正式确定开放大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江和北海14个港口城市,再加上1980年确定的4个经济特区,沿海从北到南连成了一个我国对外开放的前沿地带。

北京户口

2014年4月,曾经深锁的北京户口,终于向农民工打开大门。

“北漂”13年后,北京市朝阳区八里庄街道流管办管理员李高峰拿到了户口迁移证,“不到十分钟就办完了,没让跑二趟。”

当年3月,北京市总工会和市人力社保局、市公安局联合下发《关于办理农民工全国劳动模范在京落户手续有关问题的通知》,凡是在北京市被评为全国劳模、现仍为农业户口且有落户意愿的外省市农民工,均可视作落户对象。

2001年,李高峰进京打工,同时义务在朝阳区八里庄街道清理河道、捡垃圾和清除牛皮癣小广告。他本来打算离开北京,回老家照料15岁的孩子备战高考。从天而降的北京户口,意味着孩子能和北京孩子享受一样的待遇,“可以在北京高考了”。

同样是在这一年,《中共中央关于经济体制改革的决定》公布,明确指出“闭关自守是不可能实现现代化的”“进一步开放沿海港口城市”“充分利用国内和国外两种资源,开拓国内和国外两个市场”。

如果说1978年是思想解放年,1979年是农村改革年,1984年是对外开放年,那么1986年则是企业改革年。增强企业活力作为中心议题被摆在了全国人民面前,劳动制度改革受到了社会的广泛关注。继城门开启一道缝之后,国有企业的围墙也打开了一段栅栏,农民进入国有企业务工成为当时重大的体制突破。

资本不是施舍和慈善,那些当年“夹着尾巴逃跑了”的人又“夹着钱包回来了”,他们看中的是中国低成本的劳动力优势和政策上的优惠。

外商投资企业的大量登陆,对农村剩余劳动力的转移形成了巨大的拉力;农业劳动生产率的提高,对农村剩余劳动力的转移形成了强大的推力;国有企业改革尤其是国有企业劳动制度的改革,为农村剩余劳动力进厂、进城提供了可能;农民对改善自身生活条件的欲望,形成了农村剩余劳动力转移的内在动力。

这些因素交织在一起,直接推动了中国历史上最大规模的农村剩余劳动力转移,中国农民工自此正式加入了工业化、城镇化的“大合唱”,拉开了改革开放“人口红利”的序幕。

在深圳,从1979年到1987年,外来人口从1500人猛增到80多万人,为原住居民数量的两倍多。

从全国来看,农民工的数字同样在快速攀升。

1984年,全国农民工的数量约200万人。

1986年底,全国登记在册的进城农民达480万人,未登记入册者更是超过1000万。

1987年10月,党的十三大报告宣布,中国农村乡镇企业异军突起,有8000万农民转入或部分转入了非农产业。

坦白地说,从1978年至1989年,中国并没有关于农民工的制度设计,从高层决策到体现国家意志的各类政策都没有涉及农民工问题。

但是,当户籍管理制度、家庭联产承包责任制、城乡二元结构下的巨大城乡差别与改革开放所带来的工业化、城镇化、市场化和国际化相碰撞时,巨大的撞击和反射带来了社会结构的调整,最终促动中国农民工作为一个新的社会阶层正式登上了历史舞台。

在政治上,他们没有特殊的要求,对改革开放带来的打工机遇持朴素的感激心态。

在经济上,他们没有过高的奢望,虽然每个月的工资都比较低,但与农村种地相比,依然有比较强的满足感。

在生活上,他们没有多少福利保障,但农村留下的责任田为他们留下了生活的底钱。因此,他们虽然羡慕城市生活,却能以平和之心坦然面对。

在社会定位上,他们没有城市职工的优越感,却也没有农民的失落感,在与过去比、与农民比的过程中,比上不足、比下有余。

毫无疑问,中国农民工是中国社会这一特定历史时期里的特殊阶层。

它的形成纯属经济发展和经济转型的结果,不带有任何政治属性,但它作为“第三元”的存在,客观上又赋予工农联盟以新的内涵,成为新时期工农联盟的纽带。

欲罢不能的流动

人的解放是解放和发展生产力的根本,也是一切改革和革命的动因。但人的解放是一个不断推进的过程,这一过程由于受各种客观条件和社会因素的制约,有时飞流向前,有时迂回曲折。

中国的农民在经历了土地改革、家庭联产承包责任制和进城的三次解放之后,在960万平方公里的国土上形成了一支空前的流动大军。这支大军既是中国工业化和城镇化的推力和动力,也是中国实现工业化和城镇化的优势所在。

然而,在整个20世纪80年代,人们对于这支流动大军的认识还没有上升到自觉的程度,接受程度也没有达到自愿的高度。在这支流动大军面前,社会公共设施建设呈现出难以承载的疲态,原有的社会秩序受到巨大的冲击。

1989年春节前,北京。

火车站人满为患,衣衫不整、操着南腔北调、手拎肩扛编织袋的农民工挤满了广场,以往排队购票的窗口变成了人挤人、人叠人的乱象。

好不容易带着一身臭汗挤上火车的乘客发现,车厢里早已被挤得满满当当,连车厢连接处和厕所都站满了人,站台上还有人从火车车窗往里爬。

几乎同一时间,安徽省合肥市的大东门汽车站也成为“乱战”之地。

开往安庆和阜阳的长途汽车成倍超载,尽管车上的人挤到连落脚都困难的程度,但还是有人硬拽着车门不放。一些实在挤不上去的农民工转而拦截过往的货车,只要是四个轮子的都不放过。

事实上,1989年春节期间,全国多地交通运输告急。

广东——15天内,150万名外省农民工涌进广州。2月13日中午,3.7万名农民工聚集在广州火车站。

武汉——湖北及临近省区的数十万农民工停留武昌站,由此转车南下或北上。从武昌站发出的火车严重超载,车簧压死,不能正点开出。

……

2月26日,中央电视台《新闻联播》里,首次出现“盲流”的字眼。

1992年4月13日,上海市首次大型劳务市场,第一家外资企业招聘柜台前的一景

3月2日,中央人民广播电台《新闻和报纸摘要》公开宣称,百万“盲流”南下正制造着一堆堆“措手不及的社会问题”,必须引起广泛重视和关注。

此后,有关“盲流”的报道罕见地占据了中央媒体的主要版面和主要时段。这些声音指责民工潮现象在一定程度上超过了当前经济发展的需求水平,造成了粮田撂荒,运输超载,城市交通、就业压力以及社会治安混乱等一系列问题,农村在呻吟,城市在喘息。

恰在此时,经过了20世纪80年代中期的高速发展之后,中国生产资料的短缺问题日益凸显出来,价格改革“闯关”前的“价格双轨制”带来流通领域的各种乱象,物价飞涨。1988年零售物价指数上升18.5%,经济过热已十分明显,经济紧缩政策出台。

春天里

也许有一天/我老无所依

请把我留在/在那时光里

……

2010年,农民工歌手旭日阳刚在出租屋内即兴自拍的歌曲视频《春天里》,骤然爆红网络,点击量数以千万计,就连当时的湖南省委书记周强也承认自己被视频感动得流泪。

这对农民工歌手在北京栖居的出租小屋,只有五六平方米。王旭干过搬运工,扛一个200多斤的麻包0.4元。为了多挣钱,他春节留守工地,一边流泪,一边唱歌,吼累了才能睡着。刘刚做过保安,摆过地摊,最穷的时候,把铝锅卖了2元,买馒头吃。

因为唱出农民工的生活辛酸,王旭和刘刚的生活变了模样。希望王旭还能记得自己和朋友说过的话——如果以后他死了,不要在他的坟头放哀乐,就放《春天里》。

《春天里》由摇滚歌手汪峰作词作曲,首发在一部名为《信仰在空中飘扬》的专辑。

是的,如果有一天,我老无所依,但是,信仰还会在空中飘扬。

与此同时,中国农村接连发生严重自然灾害,1988年,全国农田成灾面积达2394万亩,比1987年的成灾面积增加20.9%,为20世纪80年代以来最严重的一年,城市的粮油副食供应不堪重负,粮食供应频频告急。

多种因素的叠加,导致向农民开启的城门又欲重新关闭。

1989年3月6日,国务院办公厅发出紧急通知,要求各省市自治区和各部门做好严格控制民工盲目外出的工作。

通知指出,春节过后,民工大量集中于东北和广东等地,致使铁路客流暴涨、车站旅客积压、列车严重超员,给铁路运输造成了极大的压力。一些民工到达上述地区后,因找不到工作而流落街头,大量民工的涌入也给当地治安造成了混乱。各级人民政府要加强对外出民工的管理,控制民工外出。

1989年4月,民政部、公安部发出《关于进一步做好控制民工盲目外流的通知》,要求各地政府采取有效措施,严格控制当地民工盲目外出。

1989年5月,广东省政府转批了省劳动局《关于整顿劳务市场秩序,加强劳动力管理的意见》,要求各级政府各部门认真清退来自外省和农村的劳动力,清退的重点是外省民工和农村劳动力。招用民工应根据当地粮食生产、市场供应能力等方面的承受力,综合考虑,按照先城镇后农村、先本地后外地、先省内后省外的原则,严格控制,统筹安排。

1989年10月,国务院发布《全民所有制企业临时工管理暂行规定》,明确要求企业需要临时工,原则上在城镇招用;确需从农村招用时,应报经设区的市或相当于设区的市一级劳动行政部门批准。从农村招用的临时工,不转户口和粮食关系。解除劳动合同后,来自农村的应当返回农村。

1990年4月,国务院发出《关于做好劳动就业工作的通知》,提出“对农村劳动力进城务工,要运用法律、行政、经济的手段和搞好宣传教育,实行有效控制,严格管理”“对现有计划外用工,要按照国家政策做好清退工作,重点清退来自农村的计划外用工,使他们尽早返回农村劳动”。

至此,国家控制农民工流动的政策已经传达到基层,改革开放以来产生的大规模农民工进城现象出现了拐点。

1989年,中国农村回流劳动力总量达1433万人,非农业劳动力自1978年以来第一次出现绝对减少趋势。

1989年,中国共关停并转300多万个乡镇企业,其中有350万农民工弹性复归传统农业。城镇清退计划外用工200万人,相当一部分短期临时工也返回到农村,劳动力逆向调节的效果开始显现。

从今天视角看。当年充斥媒体和文件的“盲流”概念并不能反映农民工进城流动的本质,反而暴露出社会对农民工进城流动的偏见和歧视。

中国农民工的产生和发展虽然以工业化和城镇化为基础,却又始终与旧体制的改革和新体制的建立密切相关。只要体制改革的过程没有完成,中国农民工的大迁徙就必然会呈现出迂回曲折的特点。

尽管这一时期政府试图控制农民工的盲目流动,但在市场经济规律的作用下,农民工已形成滚滚洪流。或许在数量上因时因地有增有减,但这股洪流已不可阻挡。