针刺对血管性痴呆大鼠TNF-α水平及神经行为学的影响

杨 超,程红亮,薛晓婕,殷恒斌,耿 飞,李 娜

(1.安徽中医药大学,合肥 230038;2.安徽中医药大学第二附属医院,合肥 230061)

血管性痴呆(VD)是由缺血性、出血性脑卒中或缺血缺氧性脑损害所引起的一种综合征,其最主要的表现为认知障碍[1]。近年来,随着社会经济的飞速发展,人口老龄化进程不断加快及环境污染问题日益加重,我国老年人群患上痴呆的概率急剧上升,并且有呈年轻化的趋势[2]。而随着近年来脑血管病发病率的逐年增高,血管性痴呆发病也在呈现逐年上升的趋势。目前,已成为引起老年期痴呆中仅次于阿尔茨海默症的第2大病因[3-4]。由于血管性痴呆主要以认知障碍为主要表现症状,患者通常会丧失日常生活能力。因此,往往给家庭和社会造成严重负担[5]。但是到目前为止,在治疗血管性痴呆的药物当中还没有哪种药物能达到令人满意的疗效。血管性痴呆与阿尔兹海默症不同,它是一种完全可以预防、改善甚至可逆的病症。血管性痴呆的预防与治疗已越来越被人们所重视。本研究通过复制血管性痴呆的模型,治疗予以针刺百会、四神聪、大椎等穴位,通过检测血管性痴呆大鼠血清中的TNF-α含量和对各实验组大鼠进行神经行为学评分,来阐明针刺对血管性痴呆的作用效果。以期为针灸在防治血管性痴呆中提供更为丰富和坚实的实验依据。

1 材料与方法

1.1 实验材料 选取4月龄SPF级Wistar健康雄性大鼠90只。

1.2 造模 将4月龄Wistar大鼠采用颈总动脉结扎反复缺血再灌注法制备模型[6],将大鼠放于电子秤上称重,按体质量以0.3 mL/100 g计算10%水合氯醛用量,

腹腔注射麻醉,待大鼠完全麻醉昏迷后,将大鼠放置于大鼠固定板上,仰卧,四肢头部固定,剃毛后皮肤消毒,采取颈正中切口,使用钝性玻璃分针,将双侧颈总动脉分离,并使用动脉夹夹闭两侧颈总动脉,以阻断血流20 min,同时在尾部放血0.3 mL,放血完毕后热凝止血,松开动脉夹以恢复血流10 min,然后再次夹闭血管阻断血流20 min,如此重复3次,待第3次血流再灌注后30 min,观察大鼠的呼吸、心跳是否正常,如若正常,则在切口处注入适量的庆大霉素以预防感染。皮肤缝合后消毒切口,大鼠保温处理,待大鼠苏醒后放于鼠笼中常规饲养。

1.3 分组 将90 只Wistar雄性大鼠按电脑随机数字法随机分成正常对照组24只,其余66只进行血管性痴呆模型的复制,由于麻醉过量、颈动脉分离失败等原因在造模复制中死亡18只,将剩余的48只随机分为VD模型组和针刺治疗组。每组24只。

1.4 治疗方法 针刺治疗于造模5 d后即开始进行。按照《实验针灸学》[7]穴位的标准定位选取百会、大椎、四神聪[8]。操作方法:将大鼠放置于鼠板上,四肢固定,头部用特制的大鼠头部固定器进行固定,保持其清醒状态下,常规消毒,用0.25 mm×25 mm天协牌毫针针刺四神聪、百会,平刺0.25 cm,大椎斜刺0.5 cm。施以捻转手法,持续3 min。1次/d,30 min/次。正常对照组不做任何处置,模型组与针刺组平行,但模型组只绑于固定台上而不做其他处理。

1.5 神经行为学评分 在造模完成后于第4天进行神经行为学评分,以鉴定造模是否成功。并于治疗结束后第3天开始进行神经行为学评分,评分标准按Longa E Z等[9]制定的 5 级评分法改进:无神经功能丧失为0 级,评分为0 分;右前肢或左前肢不能充分伸展评为1级,评分为1 分;大鼠向右或向左环行运动评为2 级,显示轻度局灶神经功能丧失,评分为2 分;若大鼠向右侧或向左侧倾倒则评为3 级,显示中度局灶神经功能丧失,评分为3 分;大鼠不能自然行走,丧失行走能力的评为4级,重度局灶神经功能丧失,评分为4 分。评分需要达到 1~4 分才能鉴定模型为成功。

1.6 大鼠血清中TNF-α含量的测定 选取开始治疗后第6、12、18天 3 个时间点,分别对3个实验组大鼠经心脏取血,取血后放置于无菌干燥的试剂管内静置2 h,高速离心2 500 r/min,离心 10 min,待试管内3组大鼠血清完全分离后,放置于恒温为- 20 ℃的冰箱中备检。大鼠血清中TNF-α的含量检测采用酶联免疫吸附测定法(Elise)[10]。

1.7 统计学方法 采用国际通用统计软件SPSS 22.0对数据进行分析处理,各实验组所得的结果均使用均数±标准差来表示(x±s),数据要先进行方差齐性检验,取齐性检验水平α = 0.10。同一试验组的各不同时间点的数据比较采用单因素方差分析,不同实验组的同一时间点数据比较选用t检验,结果显著性水平均取 α = 0.05。

2 结果

2.1 神经行为学评分

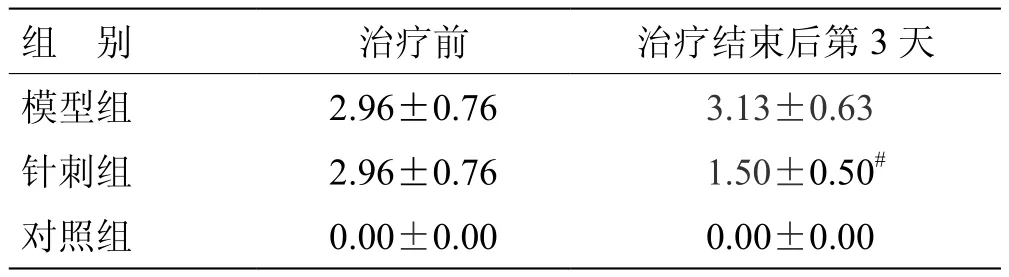

2.1.1 造模后第4天各组神经行为学评分比较 见表1。

表1 造模后第4天各组神经行为学评分比较(x± s ,n = 24) 分

从表1中可以看出,造模结束4 d后,模型组和针刺组神经行为学评分明显高于对照组,且模型组与针刺组行为学评分差异无统计学意义(P>0.05),表明血管性痴呆大鼠模型制作成功。

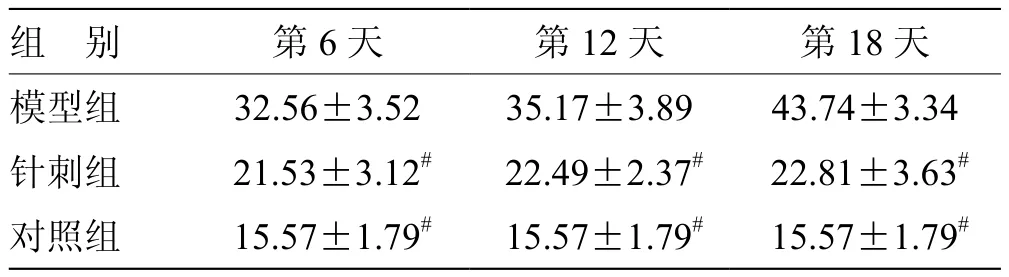

2.1.2 治疗结束后第3天各组大鼠神经行为学评分比较 见表2。

表2 治疗结束后第3天各组大鼠神经行为学评分比较(x± s,n = 24) 分

结果如表2所示,针刺组在治疗结束3 d后的神经行为学评分明显低于治疗前(P<0.05),且治疗结束3 d后针刺组与模型组相比神经行为学评分显著降低(P<0.01)。表明针刺治疗能显著改善大鼠神经功能。

2.2 治疗后不同时间点各组大鼠血清 TNF-α含量变化比较 见表3。

表3 治疗后不同时间点各组大鼠血清 TNF-α含量变化比较(x± s,n = 24) ng/L

3 讨论

血管性痴呆病位在脑,督脉与肾、脑、心等脏器及膀胱经、肾经、心经、任脉等经络密切相关[11-14]。百会、大椎均为督脉穴位,其中大椎为三阳、督脉之会,百会为督脉、足太阳之会,四神聪位于头部,百会四方,具有健脑调神,醒脑开窍的作用,针刺诸穴能贯通督脉,开窍醒脑,引气血上行,既能醒脑养神,又可通络化瘀,故治疗血管性痴呆可收到标本兼治之效。

现代研究[15-17]表明,脑缺血后炎症反应是造成脑缺血后遗症的重要原因之一。缺血性痴呆作为脑缺血后遗症之一,其发生与炎症反应密切相关。TNF-α作为脑缺血后重要炎性因子之一[18-19],在脑缺血后,其含量在机体血清中迅速升高,而控制并降低TNF-α含量可有效改善并防治血管性痴呆。本研究通过采用颈总动脉结扎反复缺血再灌注法制备血管性痴呆模型,给予针刺百会、大椎、四神聪治疗,以各组大鼠血清中TNF-α含量高低,揭示针刺对TNF-α的影响。在表1和表2中可见,对照组的神经功能评分为0,这是由于对照组的大鼠未有脑血管损伤,而模型组和针刺组皆有神经功能缺损的症状,但在表2中针刺组通过针刺治疗后2组的神经功能评分存在明显差异,因此,神经功能评分不仅能鉴定血管性痴呆模型是否制作成功,还能通过神经行为学评分表明针刺对血管性痴呆大鼠神经功能的改善作用。结果表明,针刺可以有效降低脑缺血后血清中TNF-α的含量,改善血管性痴呆的神经精神症状,促进神经功能的恢复。