羽毛球亚锦赛女单决赛发接发技战术特征对比分析

匡燕玲

(北京体育大学,北京 100084)

一直以来,中国羽毛球女单在世界上都处于优势地位,从张宁、谢杏芳的时代,到李雪芮、王适娴、王仪涵的时代,无不包揽各项世界级的大奖,中国女单成为了不可超越的神话。可是自里约奥运会后,李雪芮伤病,王适娴、王仪涵退役,中国女单进入了青黄不接的低迷期,屡次与冠军宝座失之交臂。同时,中华台北戴资颖,印度辛德胡,泰国因达农,日本山口茜乘胜追击,排名迅速上升。戴资颖已跃居世界第一的宝座,中国排名最靠前的小将陈雨菲却在第5。本文选取陈雨菲、戴资颖作为研究对象,以期从单打的发接发技术寻找突破口,为下次的比赛提供宝贵而又科学的理论依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本文以陈雨菲,戴资颖在亚锦赛中的发接发技战术为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 通过中国知网和北京体育大学图书馆收集大量资料,并进行整理总结。

1.2.2 录像观察法 本文的视频资料通过爱羽客官方网站观看。

1.2.3 数理统计法 通过观看视频资料得出重要数据,并用Eexcel 2003软件进行分析整理。

1.2.4 对比分析法 通过对陈雨菲、戴资颖的发接发技战术特点进行对比分析。

2 结果与分析

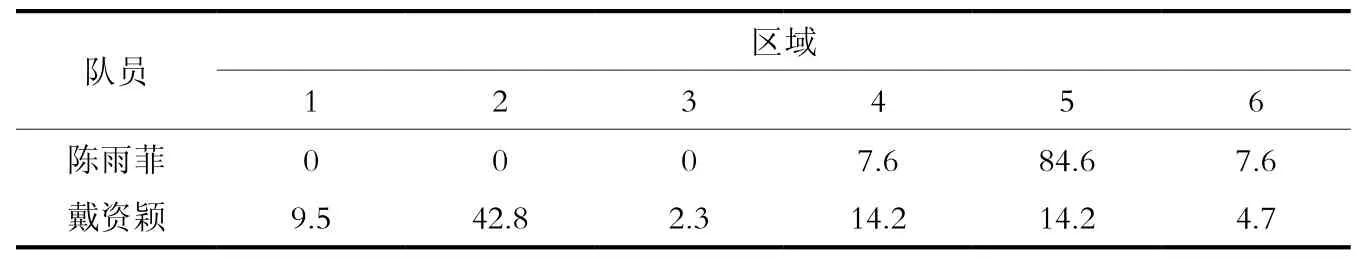

2.1 陈雨菲、戴资颖发球区域对比分析

如图1所示,我们通常把羽毛球的发球区域分为6个区域,发球区域不同,回球线路也会相应变化。我们把羽毛球的发球区域分为6个,靠近内角的前场依次为1区、2区和3区;后场靠近中线的区域依次为4区、5区和6区。从表1可以看出,2位优秀的女单运动员在发球区域上有着明显的差别,陈雨菲2局比赛总共发球39次,其中,1区、2区和3区的发球为0,4区的比率占总发球数的7.6%,5区占总发球数的84.6%,6区占总发球数的7.6%。戴资颖1区的发球数占总数的9.5%,2区的发球数占总数的42.8%,3区发球数占总数的2.3%,4区发球数占总数的14.2%,5区占总数的14.2%,6区占总数的4.7%。由以上数据可以看出,陈雨菲发球主要是后场5号位高远球,配合少量的4号位和6号位;戴资颖发球的区域相对较为平均一点,每个区域都有分布,但是分布区域最多的是网前的2号位和后场的4号位和5号位。在羽毛球的发球落点中,网前的2号位和后场的5号位是较为保守的落点区域,发这2个点失误率低,不容易出界,所以在2位选手的落点中占比例最重。作为羽坛新星的陈雨菲在面对资深老将戴资颖时,所挑选的发球技术全部为后场高远球,主要考虑到戴资颖属于进攻型选手,抢攻快、连贯好,发网前球不利于自身球路的组织。反观戴资颖的落点区域,灵活多变,以网前球为主,同样这也是最符合她自身特点和优势的发球方式。

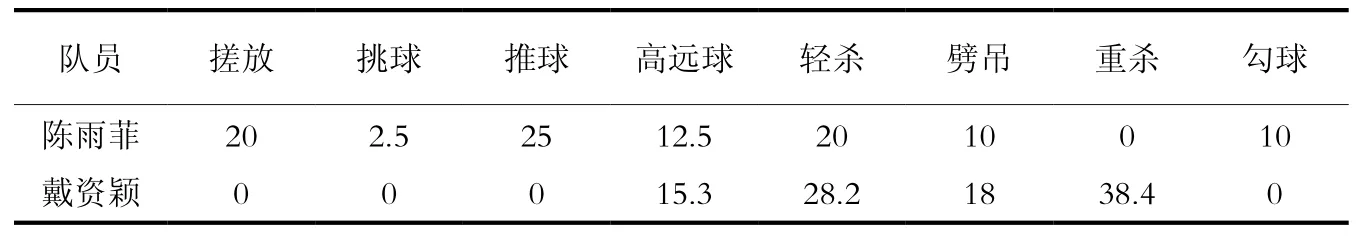

2.2 陈雨菲、戴资颖接发球技术对比分析

图1 羽毛球发球区域示意图

接发球是比赛中攻守转化的开始,是一项在被动中求主动的技术。它不仅要求身体的灵活性,动作的规范性,判断的准确性,而且必须贯彻积极主动的指导思想。运用合理的接发球可以破坏对方的发球抢攻,限制对方特长技术的发挥,为自己寻找反击创造条件。接发球技术不好,不仅会直接失分,或给对方以更多的抢攻机会,造成自己战术上的被动,还会因此引起心理上的恐惧。在羽毛球接发球技术中,主要有搓球、勾对角球、挑球、推球、高远球、杀球和吊球。其中,搓球、勾球、挑球和推球属于前场接发球技术;高球、吊球和杀球属于后场接发球技术。从表2可以看出,陈雨菲和戴资颖的接发球技术差异也很大,陈雨菲2局比赛总接发球次数为40次,其中能搓放占总数的20%,挑球占总数的2.5%,推球占总数的25%,高远球占总数的12.5%,轻杀占总数的20%,劈吊占总数的10%,共用接发球技术6种,以轻杀、回击高远球、搓放为主。反观戴资颖接发球所运用技术就比较少,总共运用技术4种,其中高远球占总数的15.3%,轻杀占总数的28.2%,劈吊占总数的18%,重杀占总数的38.4%。在这4种技术中,重杀和轻杀使用率最高。比较2位优秀女单运动员的接发球技术可以发现,在所有接发球技术中,陈雨菲都占有一定比例,而戴资颖的接发球技术却只有后场技术。深入剖析不难发现,陈雨菲在全程比赛中只有后场发球技术—高远球,这也就直接导致了戴资颖的接发球技术单一,从另一个角度也凸显出了陈雨菲发球太过单一。陈雨菲接发球技术种类多也显现了戴资颖发球灵活,技术多变。

从戴资颖与陈雨菲接发球技术对比分析发现,戴资颖接发球以进攻为主,落点、线路都较为丰富;陈雨菲的接发球技术较为保守;在接发后场球的技术中,戴资颖的击球线路大多为直线,陈雨菲的击球线路基本上都是斜线。从击球线路很容易看出两位选手的打法特点:戴资颖属于进攻型选手,打法凶猛,跑动能力强,上网抢攻快,所以在回球的线路上多选择直线,有利于上网抓球;而陈雨菲在后场球的回球技术上以轻杀、劈吊为主,这种技术只能调动对手,并没有进攻性,所以击球线路多为斜线,能够最大限度的调动对方,耗损对手体力。

3 结论与建议

3.1 结 论

3.1.1 在发球区域的选择上,陈雨菲、戴资颖有着迥然不同的风格。陈雨菲在比赛全程中以发后场高远球5号位为主;戴资颖在网前发球以2号位为主,后场发球以4号位、5号位为主。

3.1.2 在发球技术的选择上,陈雨菲在2局比赛中的发球技术全部为后场高远球;戴资颖在比赛的第1局中由于失误较多,发球以较为保守的高远球为主,在第2局中以凸显自身特点的网前小球为主。

3.1.3 在接发球技术的选择中,陈雨菲以搓放、轻杀高远球等过度技术为主;戴资颖以进攻性较强的重杀为主。

3.1.4 在后场接发球技术线路的比较中分析,陈雨菲以斜线劈吊、高远球为主,戴资颖以重杀直线为主,这2种处理后场球的方式完全代表了2位运动员的风格。

3.1.5 从发球和接发球来看,戴资颖处理球的风格比较偏男性化的打法。

3.2 建 议

3.2.1 在发球方面,陈雨菲应变换技术,不要执著于一种发球方式,发高远球虽然能够有效限制对方进攻,但不变的发球套路容易被对方掌控突击。

3.2.2 戴资颖应减少自身接发球的失误,回击高远球失误不应出现在优秀的专业运动员身上。

3.2.3 在接发球上,陈雨菲应始终贯穿羽毛球的战术指导思想:“快,狠,准,活”和以我为主、以快为主、以攻为主,积极主动的打法。如果没有快,就很难在前几拍取得主动权,获取优势地位,就会受对方的限制;在快的同时,还要稳,尽量不要出现接发球失误的现象。

3.2.4 在面对像戴资颖这样进攻凶猛、打法积极、跑动能力强的对手,要找出自己的得分点,一味的拉吊不仅达不到效果,反而还会耗损自己的体力。

3.2.5 陈雨菲反手过渡偏慢,力量不足,缺乏突击能力,要加强弱势技术的训练。

表1 双方发球区域对照表 百分比/%

表2 双方接发球技术对照表 百分比/%