醒脑开窍针法结合常规疗法治疗脑卒中吞咽障碍临床研究

俞国尧

杭州市萧山区第一人民医院针灸科,浙江 杭州 311201

吞咽障碍是脑卒中后常见并发症之一,发生率达57%~73%,其主要原因包括真性球麻痹和假性球麻痹,可导致吸入性肺炎、营养不良等严重并发症,显著增加住院时间、致死率及病残率[1]。现代医学主要采用各种康复措施进行干预,适宜的吞咽功能康复训练可提高患者的吞咽功能,降低误吸的发生,长期以来临床以代偿性方法干预,治疗效果差异大[2]。中医学将吞咽障碍归为喑痱、喉痹等病证进行论治,其中针刺的治疗效果得到《中国脑卒中康复治疗指南(2011完全版)》[3]的肯定与推荐。醒脑开窍针法能调神开窍启闭,文献[4]的系统评价结果显示醒脑开窍针刺法联合常规治疗(吞咽功能训练、内科治疗)有利于脑卒中恢复期患者的吞咽功能恢复。笔者在临床以醒脑开窍针法为主治疗脑卒中后吞咽障碍,取得较好的临床疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 纳入本院针灸科和神经内科2015年5月—2017年5月治疗的110例患者。采用SAS软件生成的随机数字表分为对照组和观察组各55例。对照组男32例,女23例;年龄45~72岁,平均(61.7±9.8)岁;脑卒中病程8~35天,平均(15.3±7.8)天;脑卒中类型:脑梗死40例,脑出血15例。观察组男30例,女25例;年龄45~75岁,平均(60.5±10.3)岁;脑卒中病程7~40天,平均(18.1±9.4)天;脑卒中类型:脑梗死38例,脑出血17例。2组性别、年龄、脑卒中类型、病程等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 脑卒中的诊断参照《各类脑血管疾病诊断要点》[5]中的诊断标准,经头颅MRI或CT检查确诊。吞咽障碍诊断标准参照《摄食-吞咽障碍康复实用技术》[6]拟定,症状为吞咽困难、声音嘶哑、饮水反呛、构音障碍及咽反射减弱或消失。

1.3 纳入标准 ①符合上述脑卒中后吞咽障碍的诊断标准;②洼田饮水试验分级评定结果属Ⅲ~V级[7];③患者病情稳定,神志清楚,7天≤脑卒中病程≤42天;④取得患者和家属知情同意。

1.4 排除标准 ①大面积脑梗死,有意识障碍者;②有吞咽功能障碍病史者;③咽喉部有局部病变者;④合并有完全性失语、感觉性失语、认知功能障碍或有精神疾病史者;⑤合并出血性疾病者;⑥针刺严重晕针者;⑦合并其他全身严重系统性疾病者,肿瘤患者。

2 治疗方法

2.1 对照组 康复训练[3]:饮食管理、吞咽训练(如吮吸训练、呼吸训练、舌肌训练、发音练习等)。药物治疗:如给予改善脑循环与脑代谢、抗血小板聚集等药物。尼麦角林片(辉瑞制药有限公司),每次10mg,每天3次,口服;甲钴胺片[卫材(中国)药业有限公司],每次0.5mg,每天3次,口服;阿司匹林肠溶片(上海上药信谊药厂有限公司),每次100mg,每天1次,口服。

2.2 观察组 康复训练措施与西药服用剂量与方法同对照组,加用醒脑开窍针法治疗。主穴:水沟、内关、三阴交、廉泉、左右夹廉泉;配穴:委中、风池、翳风、完骨。方法:患者取坐位,常规消毒。直刺内关15~25mm,向鼻中隔方向斜刺水沟10~15mm,斜刺三阴交25~40mm,风池、翳风、完骨均向舌根方向斜刺25~40mm,直刺委中10~15mm。廉泉、左右夹廉泉:进针针尖朝舌根方向,刺入约25~40mm,提插幅度在10mm左右,捻转幅度为180°,以局部感觉酸胀为度,每分钟捻转50~70次,共计1min,留针40min,期间运针3次。每天1次,每周治疗6次。

2组均连续治疗3周。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标 ①洼田饮水试验[7]:Ⅰ级:可一次喝完,无呛咳;Ⅱ级:需要超过2次吞咽将水饮完,但不伴随声音嘶哑或呛咳;Ⅲ级:只需一次吞咽动作即可将水全部咽下,但伴有声音嘶哑或呛咳;Ⅳ级:需要超过2次吞咽将水饮完,同时伴有声音嘶哑或呛咳;Ⅴ级:吞咽过程中不断咳嗽,很难将30mL水完全饮完。分别记为1~5分。治疗前后各评价1次。②标准吞咽功能评估量表(SSA)[8]:包括意识水平、头和躯干的控制、呼吸、唇的闭合、软腭运动、喉功能、咽反射和自主咳嗽。最低分为17分,最高分为46分,分数越高说明吞咽功能越差,误吸风险越高。治疗前后各评价1次。③神经功能缺损程度评分标准中的吞咽困难亚量表评分[8]:由无到重分别记为0~6分,得分越高表示吞咽困难越严重,治疗前后各评价1次。

3.2 统计学方法 采用SPSS20.0统计软件分析数据。计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料比较采用χ2检验;等级资料采用秩和检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准[7]以洼田饮水试验结果结合临床症状进行评定。临床痊愈:洼田饮水试验结果达I级,饮水无呛咳,摄食、吞咽功能基本正常;显效:洼田饮水试验结果达Ⅱ级或提高了3级,饮水偶有呛咳,基本上经口进食;有效:洼田饮水试验结果Ⅲ级或提高了2级,能部分经口进食,饮水呛咳;无效:症状改善不明显或无变化,洼田饮水试验结果>Ⅲ级。

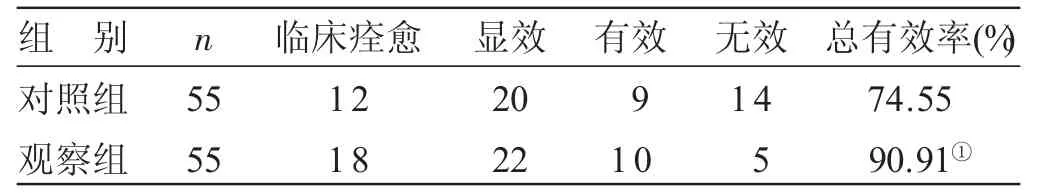

4.2 2组临床疗效比较 见表1。观察组总有效率为90.91%,高于对照组的74.55%,差异有统计学意义(χ2=5.153,P<0.05)。

表1 2组临床疗效比较 例

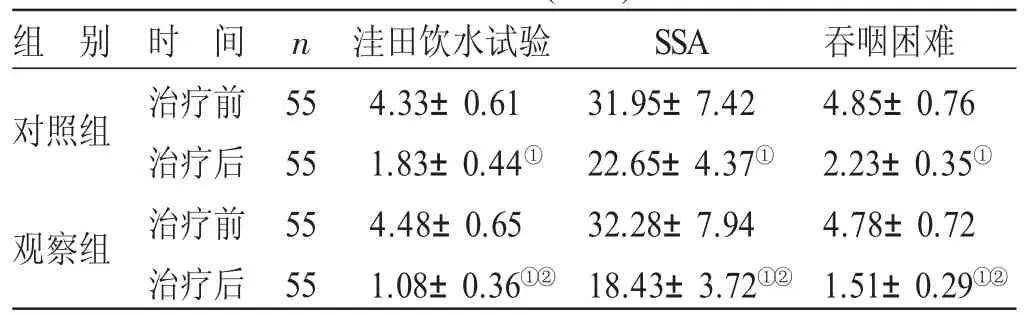

4.3 2组治疗前后洼田饮水试验评分、SSA评分和吞咽困难评分比较 见表2。治疗后,2组洼田饮水试验评分、SSA评分和吞咽困难评分均较治疗前下降(P<0.01)。观察组3项评分均低于对照组(P<0.01)。

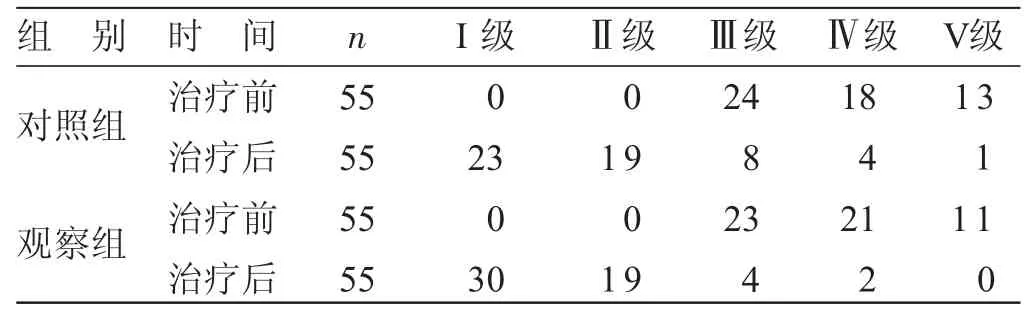

4.4 2组治疗前后洼田饮水试验情况比较 见表3。经秩和检验,治疗后,2组洼田饮水试验结果均较治疗前改善(P<0.05);观察组洼田饮水试验结果优于对照组(P<0.05)。

5 讨论

目前,脑卒中后伴随吞咽障碍的治疗措施包括代偿疗法、吞咽功能康复训练、物理刺激疗法、针刺疗法、心理和手术治疗等,药物治疗处于次要地位,如抗胆碱药物、肉毒素等,副作用较大。其中功能康复训练是最为基础的治疗措施,但无法根治本病。针灸疗法与康复训练来源于不同的理论体系,治疗脑卒中后吞咽障碍均取得了一定疗效,针灸疗法与康复训练也展现出极强的互补性,两者有机结合可进一步提高疗效[9~10]。除导致严重的并发症外,吞咽障碍可引起患者抑郁、焦虑等心理,不利于康复,而常规的康复措施对延髓麻痹导致的吞咽障碍效果较差,不能有效地改善患者的生存质量[11]。针刺是治疗脑卒中后吞咽障碍的重要手段,针刺手段包括体针、头针、咽舌部针、项针、耳针、眼针、口针、醒脑开窍针法等,相对其他疗法有较为明显的优势,有文献指出,多种针法或单独或联合使用或配合康复措施均可提高临床疗效[1,4,11]。

表2 2组治疗前后洼田饮水试验评分、SSA评分和吞咽困难评分比较(±s) 分

表2 2组治疗前后洼田饮水试验评分、SSA评分和吞咽困难评分比较(±s) 分

与本组治疗前比较,①P<0.01;与对照组治疗后比较,②P<0.01

组 别对照组n观察组时 间治疗前治疗后治疗前治疗后55 55 55 55洼田饮水试验4.33±0.61 1.83± 0.44①4.48±0.65 1.08± 0.36①②SSA 31.95±7.42 22.65± 4.37①32.28±7.94 18.43± 3.72①②吞咽困难4.85±0.76 2.23± 0.35①4.78±0.72 1.51±0.29①②

表3 2组治疗前后洼田饮水试验情况比较 例

中医学认为脑卒中的病机乃风阳上扰清窍或痰浊、瘀血上阻清窍,脑失所用,窍失所养,吞咽障碍的病机为神蒙清窍,关窍受阻,咽喉部闭塞不通[11~12]。本研究所选用的醒脑开窍针法为石学敏院士所创,有醒脑开窍、通利膈关之效。水沟上行入脑达巅,能开窍启闭、清热熄风;内关能宁心安神、和胃降逆、理气镇痛;三阴交健脾益胃、滋阴补肾、补益脑髓;廉泉、左右夹廉泉为“舌三针”,廉泉能治“口嚓舌根紧缩,下食难”,有舒筋通络、利咽作用,为主治言语不利、吞咽困难之要穴[12~13]。委中舒筋活络、泻热解毒;完骨通络宁神,祛风清热;翳风疏风通络、通利枢纽。以上诸穴合用,具有醒脑开窍、通利膈关、疏通经络之功[11]。

本组资料显示,治疗后,观察组临床疗效总有效率为90.91%,高于对照组的74.55%,洼田饮水试验评分、SSA评分和吞咽困难评分均低于对照组,洼田饮水试验结果优于对照组,均提示了在康复训练与常规药物治疗基础上加用醒脑开窍针法治疗脑卒中后吞咽障碍,可促进患者的吞咽功能恢复,提高临床疗效,值得在临床推广应用。