温针灸联合反射性抑制模式治疗脑卒中痉挛性偏瘫临床研究

胡彩虹,李小军,周彩莲,刘莹莹,唐杰,周苗

浙江省台州医院,浙江 临海 317000

脑卒中已成为威胁人类健康的三大疾病之一。我国是脑卒中发病率较高的国家,全国每年死于脑卒中者约145万,大约有80%的脑卒中患者中会遗留有不同程度的言语及肢体功能障碍,其中运动功能障碍发生率最高,给社会、个人、家庭带来沉重的负担[1]。脑卒中偏瘫痉挛是中枢性瘫痪的一种,痉挛不但会造成肌肉的萎缩、畸形、以及关节挛缩,而且还会引起患肢疼痛,甚至造成患者的终身残疾。反射性抑制模式疗法作为一种新型的康复治疗技术在中枢神经系统疾病中应用较为成熟,在临床上取得了一定的疗效[2]。研究表明,康复治疗与针灸治疗结合治疗脑卒中后痉挛性偏瘫,可以使脑卒中患者的致残率大大降低,是康复治疗未来发展的趋势所在[3]。因此,笔者采用温针灸联合反射性抑制模式疗法治疗脑卒中痉挛性偏瘫,报道如下。

1 临床资料

1.1 纳入标准 符合脑卒中诊断标准[4];均表现为一侧不全偏瘫为主;年龄≤80周岁,对答切题、意识清醒、能正常合作者;无脑部外伤病史、无先天性脑病史、无脑膜炎病史;病人应具有一定的知识水平,对研究人员具有很好的依从性,自愿参与并签订知情同意书。

1.2 排除标准 缺损程度评定临床神经功能[5]重型(31~45分)、左右肢体瘫痪;脑残明显者、语言表达能欠流利者、有精神病患者、痴呆患者;脑缺血短暂发作者;患者年龄>80周岁、癫痫病史患者、有手肩综合征病史、过敏痛觉、孕产妇;有严重感染者、有严重合并症(心、肺、肝、肾)者;经多次指导仍不能在检查过程中完成相关检测者。

1.3 一般资料 选取本院2013年5月—到2016年5月脑卒中痉挛性偏瘫患者226例随机分为观察组76例、对照1组76例和对照2组74例。观察组男51例,女25例;平均年龄(65±15)岁;平均病程(27.2±8.6)天;脑梗死69例,脑出血7例。对照1组男48例,女28例;平均年龄(62±12)岁;平均病程(29.3±3.2)天;脑梗死67例,脑出血9例。对照2组男50例,女24例;平均年龄(65±20)岁;平均病程(28.9±9.5)天;脑梗死66例,脑出血8例。3组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

2.1 对照1组 予温针灸治疗。取穴:均取患侧曲池、手三里、合谷、肩三针、外关、太溪、悬钟、血海、梁丘、阴陵泉、解溪、太冲。操作:选取医师专用灸,将针灸针的头插入蒿卷串孔,固定、点火,温度以患者皮肤感到明显的温热感为佳。共灸三壮,每次时间为20~30min。

2.2 对照2组 予反射性抑制模式的康复训练运动治疗。抑制肱二头肌的兴奋、痉挛其拮抗肌(肱三头肌),降低患侧上肢屈肌痉挛。强化下肢屈肌和上肢伸肌运动,拮抗下肢伸肌和上肢屈肌运动。

2.3 观察组 予温针灸联合反射性抑制模式治疗。方法同上。每天1次,每周5次,2周为1疗程,3组均连续治疗2疗程。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标 ①治疗前后肌张力。采用Ashworth法进行评定,使用粗大运动功能量表88项(CMFM-88)[5]评定运动功能。Ⅳ级:肢体屈伸受限;Ⅲ级:可见明显的肌张力增高,被动活动困难;Ⅱ级:较明显的肌张力增高,但肢体易屈伸;Ⅰ级:轻度肌张力增高,在屈伸肢体过程中出现一过性停顿;Ⅰ-级:介于Ⅰ级和0级之间;0级:无肌张力增高。②治疗前后Berg平衡评分(BBS)。采用BBS量表[5]评定平衡功能:包括坐姿、站、独自站立等14个评分项目,每个项目最高4分,最低0分,总分值共56分。得分在40分或以下,提示有跌倒的危险,得分高者表明平衡功能好。③治疗前后Barthel指数(BI)。采用BI量表[5]评分评定日常生活能力:BI≥61分为生活自理;BI为41~60分部分依赖他人;BI≤40分为完全或大部分依赖他人。④治疗前后Fugl-Meye运动量表(FMA)评分。采用FMA评定下肢运动功能[5]:2分:说明能充分完成;1分:表示部分能做;0分:表示不能做某一动作,总计34分。⑤治疗前后神经功能缺损评分(NIHSS)评分。采用NIHSS量表[5]评定神经功能缺损情况。从意识、水平凝视、面瘫、言语、肩臂运动、手运动、下肢运动、步行能力8个方面进行评估,分值范围 0~45分。轻型 0~15分;中型16~30分;重型 31~45分。分数越高,神经功能缺损程度越大。

3.2 统计学方法 采用SPSS20.0统计软件进行数据分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验和方差分析;等级资料采用秩和检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

4 治疗结果

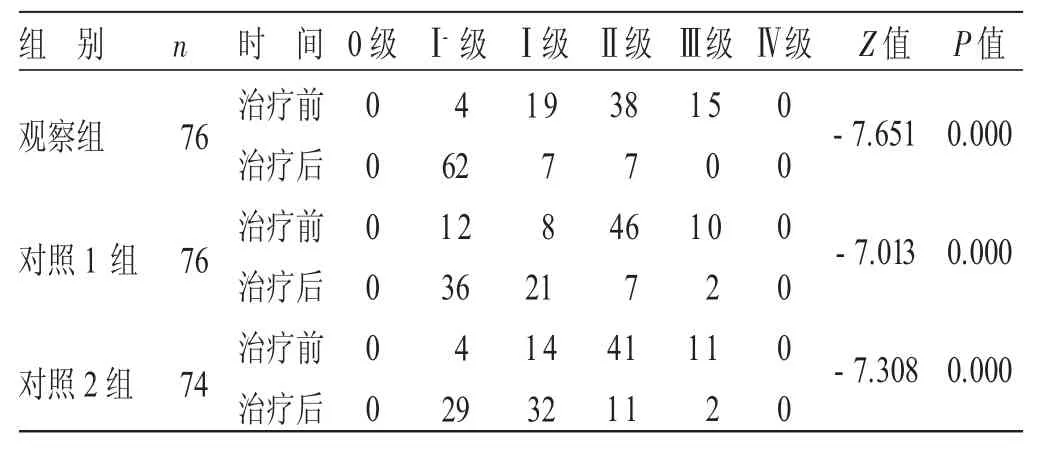

4.1 3组治疗前后改良Ashworth等级比较 见表1。治疗前,3组改良Ashworth等级比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组改良Ashworth等级较对照1组、对照2组均下降(P<0.05)。

表1 3组治疗前后改良Ashworth等级比较 例

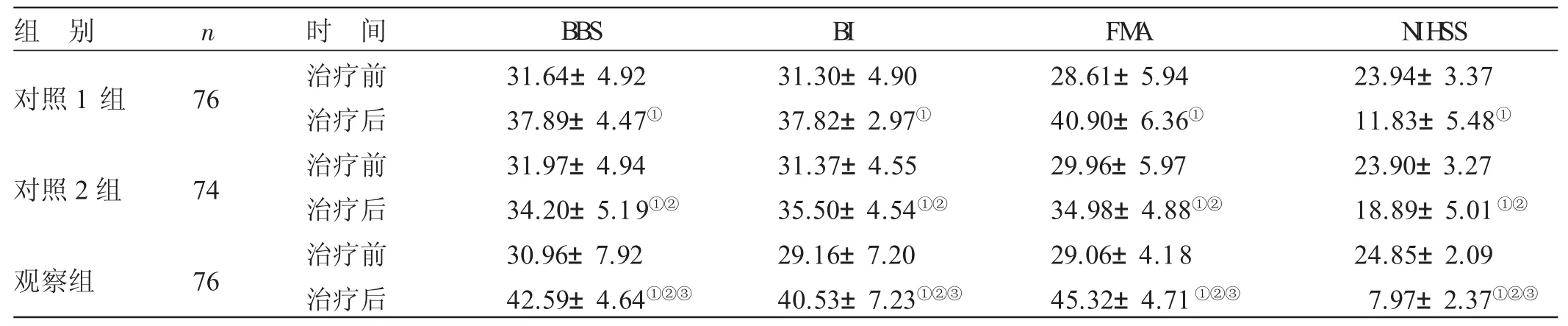

4.2 3组治疗前后BBS、BI、FMA、NIHSS评分比较 见表2。治疗前,3组BBS、BI、FMA、NIHSS评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,3组BBS、BI、FMA评分较治疗前均升高(P<0.05),NIHSS评分较治疗前降低(P<0.05);观察组BBS、BI、FMA评分均较对照1组、对照2组升高更明显(P<0.05),观察组NIHSS评分较对照1组、对照2组均降低更明显(P<0.05)。

表2 3组治疗前后BBS、BI、FMA、NIHSS评分比较(±s) 分

表2 3组治疗前后BBS、BI、FMA、NIHSS评分比较(±s) 分

与同组治疗前比较,①P<0.05;与对照1组治疗后比较,②P<0.05;与对照2组治疗后比较,③P<0.05

组 别对照1组n 76对照2组74观察组76时 间治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后BBS 31.64±4.92 37.89± 4.47①31.97±4.94 34.20± 5.19①②30.96±7.92 42.59± 4.64①②③BI 31.30±4.90 37.82±2.97①31.37±4.55 35.50± 4.54①②29.16±7.20 40.53± 7.23①②③FMA 28.61±5.94 40.90± 6.36①29.96±5.97 34.98± 4.88①②29.06±4.18 45.32± 4.71①②③NIHSS 23.94±3.37 11.83±5.48①23.90±3.27 18.89± 5.01①②24.85±2.09 7.97± 2.37①②③

5 讨论

脑卒中痉挛性偏瘫是神经元损伤后,脊髓反射活动增高引起神经肌肉张力异常,以反射为核心的运动系统控制紊乱所导致的。本病患者除上下肢肢体痉挛外,往往出现运动系统功能障碍,造成肌肉紧张,引起疼痛、肢体僵硬、阵挛等不良症状。异常的体位和异常的关节运动模式,使运动功能恢复时间延长,严重可致关节挛缩畸形,甚至终生残废。抑制痉挛是治疗脑卒中患者肢体痉挛性偏瘫的关键所在,脑率中的早期康复对提高患者生活自理能力和生活质量,重返社会,早日回归家庭,积极开展脑卒中病人的康复运动治疗中,具有重大意义。康复运动和针灸疗法是临床上中西医结合治疗较为显著方法之一,将温针灸和反射性抑制模式有机的结合,可以相互取长补短,疗效会更佳。

痉挛状态属中医学筋病、痉证等范畴,其病机多为气血失和、阴阳失调所致,张景岳认为本病因内伤积损所致;《内经》认为本病的发病机制之一为正气不足,外风所中。本病发病较复杂,一般认为与阴阳失衡,气血运行不畅,经脉阻滞有密切的关系。标实之根本则为瘀,而有血瘀、痰瘀之别。针刺可以调节气血、平衡阴阳,对于缓解肌痉挛具有独特优势[6~7]。温针灸,具有温通经络、散结止痛的作用,灸法的温热效应是肌肉、肌腱和韧带通过穴位传输的,对血液循环恢复有一定的促进作用,对患肢的痉挛状态能够有效缓解。研究表明,温针灸可以提高人体各个组织的血液供给,达到缓解肌肉痉挛的作用[8]。中风后痉挛性偏瘫主要表现为患侧肢体经络筋脉收缩挛急,《灵枢·经筋》谓:“经筋之病,寒则反折筋急”。温针治疗,在针刺刺激效应的基础上,综合了艾灸刺激作用,具有温经散寒、舒经通络的功效。取上肢的外关、曲池、合谷为主穴,以抑制上肢内收肌的肌张力,取下肢的阴陵泉、太溪、梁丘为主穴以平衡内外侧肌群肌力,可使过强的肌张力得到抑制,有助于解除肌肉挛缩、关节的畸形和僵直状态。大脑的可塑性和功能重组理论是脑卒中后进行康复治疗的理论基础,在康复训练过程中,主动和被动的特定康复治疗程序都可以诱导脑激活模式的改变,功能训练是偏瘫患者肢体运动功能恢复极为重要的外部因素之一[9]。反射性抑制模式属于神经生理学的治疗技术,是痉挛性偏瘫康复运动治疗的基本技术。其机制主要是:根据现代神经肌肉生理,一方面通过拮抗亢进的肌群,对痉挛肌的交互产生抑制作用,平衡主动肌与拮抗肌的肌张力,从而降低肌张力、缓解肢体痉挛。另一方面,本病对迟缓肌群的运动也有很好的促进作用,痉挛模式的控制及运动模式正确的建立,使得对痉挛的治疗通路得到增加,对于患侧肢体痉挛性偏瘫疗效显著。

本研究采取温针灸联合反射性抑制模式对痉挛性偏瘫患者进行了临床研究。研究结果显示,3组患者治疗前肌张力、BBS、BI、FMA、NIHSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,3组患者肌张力和神经功能缺损程度均较治疗前明显下降(P<0.05),3组BBS、BI、FMA评分较治疗前明显升高(P<0.05),说明温针灸和反射抑制模式均能改善脑卒中痉挛性偏瘫的神经功能缺损程度、肌张力、运动能力、平衡功能和日常生活能力;但观察组各项指标较对照1组和对照2组变化更明显(P<0.05),表明温针灸联合反射性抑制模式疗法,疗效优于单一的温针灸或单一的反射性抑制模式,其效果并非是二者的简单叠加,而其互补性的作用机理有待进一步阐述。

总之,温针灸联合反射性抑制模式疗法对脑卒中痉挛性偏瘫患者效果明显,有效缓解了脑卒中偏瘫患者的肢体痉挛状态及运动功能,改善日常生活能力,且该法操作简便有经济学价值,可作为脑卒中康复治疗的较佳方案,值得临床推广应用。