急危重患者院前急救及转运中车载呼吸机的应用研究

刘福刚 沈阳急救中心浑南一分中心 (辽宁 沈阳 110000)

内容提要: 目的:探究车载呼吸机在急危重患者院前急救与转运中的临床效果。方法:选取本院2013年4月~2016年10月接诊的128例急危重患者,并按照出诊救护车有无配置车载呼吸机将其分为两组,对照组予以鼻塞式吸管供氧+急救处理,观察组予以车载呼吸机管理+急救处理,对比分析2种转运方法对患者的救治效果、转运前后动脉血氧分压、二氧化碳分压、后心率与呼吸频率水平的变化情况。结果:观察组救治严重创伤、神经系统疾病、循环系统疾病、呼吸系统疾病有效率均高于对照组(P<0.05);转运后动脉血氧分压水平明显高于转运前,二氧化碳分压水平明显低于转运前(P<0.05);且观察组转运后动脉血氧分压高于对照组,二氧化碳分压低于对照组(P<0.05);转运后两组心率与呼吸频率水平均低于转运前(P<0.05);且观察组转运后心率与呼吸频率水平低于对照组(P<0.05)。结论:车载呼吸机在急危重患者院前急救与转运中的临床效果显著,确保患者的院前急救效果与转运安全性。

在对急危重患者院前急救中,主要治疗原则为建立有效通气,促使患者的呼吸较顺畅,为患者的治疗提供有利基础。急危重患者予以呼吸机机械通气,可使患者的氧输送情况明显改善,使患者的呼吸作用与氧耗明显减少,进而维持其呼吸机的循环功能[1]。本研究探究了车载呼吸机在急危重患者院前急救与转运中的临床效果,报道如下。

1.资料与方法

1.1 临床资料

纳入本院2013年4月~2016年10月接诊的128例急危重患者,并按照出诊救护车有无配置车载呼吸机将其分为两组,对照组64例患者中,有男42例,女22例,年龄13~77岁,平均(47.36±2.51)岁;观察组64例患者中,有男40例,女24例,年龄15~79岁,平均(47.45±2.63)岁。两组性别等基本资料方面的对比(P>0.05)。

1.2 方法

对照组予以鼻塞式吸管供氧+急救处理;观察组予以车载呼吸机管理+急救处理,首先,呼吸机管理操:呼吸机采用美国鹰牌多功能便携式容量呼吸机,呼吸机检测参数包括峰值压力。供电模式以及气道压力等;呼吸机的工作模式包括辅助空气通气以及同步间歇指令通气等。其次,急危重患者转运过程中的救治措施:与患者的病情有效结合,准备好相关抢救器械与抢救药物,确保插在电源供电、氧气瓶以及电池气源充足,按照患者的病情严重程度与呼吸情况,对呼吸机的工作模式与相关参数实时调整,利用心电氧监护仪监测患者的生命体征,包括血氧饱和度、动态心率以及血压等,按照患者的具体情况对呼吸机参数进行实时调整。

1.3 观察指标

密切观察2种转运方法转运前后动脉血氧分压、二氧化碳分压、后心率与呼吸频率水平的变化情况。

1.4 判定标准

患者接诊时或院前急救时呼吸微弱或停止,通过抢救与治疗,并与呼吸道管理有效结合后呼吸恢复到正常水平,缺氧症状显著缓解表示有效;通过院前急救与呼吸道管理者,呼吸功能依然没有显著好转,或出现死亡现象表示无效。

1.5 统计学分析

借助SPSS21.0统计软件,计量资料如动脉血氧分压等表示用(±s)、t检验,计数资料如有效率等表示用%、χ2检验,P<0.05,有统计学意义。

2.结果

2.1 有效率

观察组救治严重创伤、神经系统疾病、循环系统疾病、呼吸系统疾病有效率均高于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 动脉血氧分压与二氧化碳分压水平

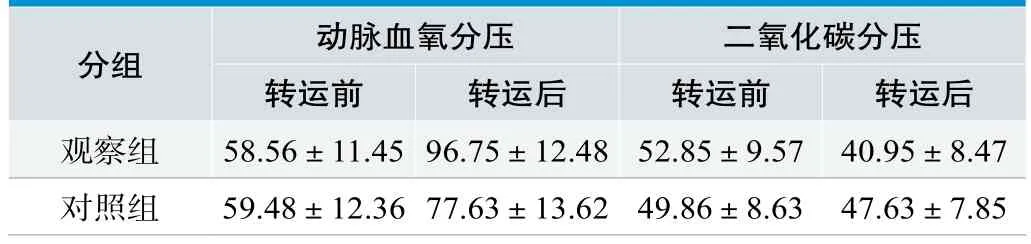

转运后动动脉血氧分压与二氧化碳分压水平优于转运前,且观察组优于对照组(P<0.05)。见表2。

2.3 心率与呼吸频率

转运后两组心率与呼吸频率水平均低于转运前,(P<0.05);且观察组转运后心率与呼吸频率水平低于对照组(P<0.05)。见表3。

3.讨论

呼吸机作为临床治疗方法的一种,就是通过人工装置辅助呼吸运动,促使呼吸功能显著增加与改善。在院前急救过程中,因为情况十分紧急,附近没有大型抢救设备,再加上转运时间较长等,会对院前急救效果产生直接影响[2]。车载呼吸机的设备为急危重患者的抢救条件,特别是呼吸功能不全与没有自主呼吸者,争取了抢救时间,为患者进行更有效的治疗提供有利条件[3]。本研究结果显示:观察组救治严重创伤、神经、循环、呼吸系统疾病有效率均高于对照组,(P<0.05);转运后动脉血氧分压水平、动脉血氧分压、心率与呼吸频率水平均优于转运前,且观察组优于对照组,(P<0.05),与相关研究结果一致[4]。

表1. 两组患者救治有效率(n=64)

表2. 动脉血氧分压与二氧化碳分压水平(n=64,±s,mmHg)

表2. 动脉血氧分压与二氧化碳分压水平(n=64,±s,mmHg)

分组 动脉血氧分压 二氧化碳分压转运前 转运后 转运前 转运后观察组 58.56±11.45 96.75±12.48 52.85±9.57 40.95±8.47对照组 59.48±12.36 77.63±13.62 49.86±8.63 47.63±7.85

表3. 心率与呼吸频率(n=64,±s,次/min)

表3. 心率与呼吸频率(n=64,±s,次/min)

分组 心率 呼吸频率转运前 转运后 转运前 转运后观察组 112.63±78.65 92.42±10.52 28.74±5.54 20.47±4.46对照组 114.85±19.06 98.63±13.17 29.85±4.86 24.63±5.78

车载呼吸机在应用过程中需要对如下几方面充分重视:①出诊医生需要对车载呼吸机的操作流程与适应证充分掌握,可快速、准确的操作呼吸机的选择模式与调节相关指标;②对应用车载呼吸机过程中,所有功能与参数值都需要充分掌握,对调试程序较熟练,可及时准确判定呼吸机应用过程中产生的问题,并可以及时进行有效处理;③对人机对抗的原因与发生机制充分了解,在产生人机对抗过程中,可以及时进行有效判定与处理;④转运过程中需要强化生命体征的监护与调整呼吸机参数,因为不同外界因素的影响,引发监护指标受到直接干扰;⑤心率增快属于病情变化的一种常见情况,在患者产生躁动或心率增快症状时,应该对呼吸机参数及时调整,防止人机对抗情况的出现[5]。

总而言之,车载呼吸机在急危重患者院前急救与转运中的应用,可确保患者的院前急救效果与转运安全性。