齐白石:山水不画是不为非不能也

近日,“胸中山水奇天下——齐白石笔下的山水意境之二”专题展览于北京画院美术馆开幕,与不久前开幕于故宫的“清平福来——齐白石艺术特展”形成呼应。此次展览汇集了齐白石一生中各个时期最重要的山水作品160余套,是齐白石山水画精品最大规模的集结展出。

作为北京画院齐白石艺术系列品牌展的又一全新力作,此次“胸中山水奇天下——齐白石笔下的山水意境之二”展览联合了故宫博物院、中国美术馆、中国艺术研究院、重庆中国三峡博物馆等十家国内重量级文博单位及艺术机构共同主办,共展出齐白石山水画作逾160件套,与不久前开幕于故宫午门和燕翅楼的“清平福来——齐白石艺术特展”形成呼应,双展交辉。

为了对齐白石山水画的发展流变进行全面梳理,北京画院美術馆出动了1至4层全部展厅。根据齐白石艺术人生的时间顺序和阶段主题,将展览分为“湘上青山好景光——家园”、“看山曾作天涯客——远游”、“卅年删尽雷同法——变法”和“岳雨湘烟梦往还——思乡”四大板块,不仅呈现了齐白石早年学习山水画的历程、中年后“五出五归”的远游故事,还系统展现了齐白石山水的发展沿革。

此次展览在展厅设计上也颇为讲究,北京画院美术馆馆长吴洪亮介绍说,“我们不求丰满,而求冷意,希望大家能从这种状态中静静进入齐白石的山水世界。”为此,通过对齐白石极为重要的《借山图册》这一系列山水作品中图像的引用,北京画院美术馆打造出了独特的“山重水覆”般的展厅视觉构造,使观众可以“循”山而行,“穿”山而过,在丰富的展品间,沿着白石老人的足迹,欣赏他的“胸中山水奇天下”。

纵观齐白石一生的艺术创作,大写意花鸟画占据着主要地位且传颂度高。相较之下,他的山水画数量较少,一度不被时人理解甚至还遭受不少非议。是什么原因造成了今天齐白石山水画如此稀缺的存量?数量稀少的齐白石的山水画又真的在艺术水平上不如广负盛名的花鸟画吗?一切的答案都要从齐白石的山水探索之路中开始寻找。

齐白石的山水探索之路

“三十岁后学画山水,四十岁后专画花卉虫鸟,五十岁后不画山水”

1882年,还是雕花木匠的齐白石从一套残缺不全的《芥子园画谱》中获得了最初对中国传统绘画的启蒙。27岁时,齐白石正式拜乡贤胡沁园为师学画花鸟,并随谭溥学习山水画,自此踏上了山水画创作的旅程。但不论是《芥子园画谱》亦或是谭溥所教授的“四王”类山水,都逃不出前人的程式规范,所以齐白石早期的山水画未能确立自己的风格。

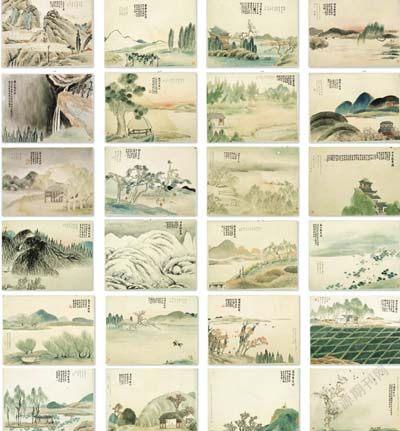

1902年至1909年的“五出五归”成为了齐白石人生中的重要阶段,更为其山水画带来了巨大的影响。齐白石认为,山水创作不仅要自出手眼,独创一格,还必须亲历亲见。7年时间里,他先后游历了陕西、湖北、河南、河北、北京、天津、上海、江苏、江西、广西、广东、香港等地,沿途真实、鲜活的山光水色是刻板的程式规范远不能比拟的,在途中积攒了大量的山水写生画稿。《石门二十四景》和《借山图册》便是基于远游写生的代表之作。

远游归来后,齐白石根据写生画稿创作绘制了56幅册页,本名“纪游”,后经老师王湘绮的建议下统一提名为“借山”。洞庭落日、灞桥风雪、十里桃花、雁塔坡、滕王阁……这些景色于其中跃然纸上,真山实水大大提高了其山水画的生命力。“看似寻常实奇崛”的画面,构图新颖、剪裁大胆,完全不同于前期作品或同期画家的山水画。日后,“借山图”也成为齐白石山水画法的基础,之后他曾三次创作的最重量级山水作品《十二条屏》,都与“借山图”有着不可分割的关系。

1917年,齐白石为避家乡兵匪之乱出走北京,并于1919年正式定居,开始了“北漂”的生活。然而来京后的生活并不如想象中顺利。这一时期齐白石在友人的建议下逐渐远离之前学习的八大画风,开始向青藤、大涤子等,并吸收吴昌硕的金石风格融为一炉,可谓“卅年删尽雷同法”。但这种独树一帜的画法与清末民国“无一笔无来历”的时风大相径庭,不为时人所接受,被人攻击称是“野狐禅”,加之其自身的木匠出身,齐白石在北京画坛备受冷遇。

即使是在陈师曾、徐悲鸿两位挚友的大力推介之下,也未能改变其山水画受冷遇的现状。这种情形曾使齐白石自题“余画山水,时流诽之,使余几绝笔”,在润例榜上公开标明不接受山水订制的态度。呈现出“三十岁后学画山水,四十岁后专画花卉虫鸟”,“五十岁后不画山水”的阶段性创作变化。这是导致今天齐白石山水画体量较为稀少的重要原因之一。

稀缺而珍贵的“白石山水”

“众人皆知我花鸟草虫,却不称许我山水,可叹也!”

但这并不意味着齐白石的山水画真的如时人所言,品质不比其花鸟画。齐白石在陈师曾鼓励下所进行的十年“衰年变法”,不仅对其花鸟画影响深远,同样也使山水画逐渐走向成熟,甚至今天许多人认为,恰恰是这些山水画最能显现齐白石艺术的独创性与超时代的革新性,存量有限的山水画创作中不乏艺术巨构。在展览开幕的采访中,北京画院美术馆馆长吴洪亮直言,齐白石山水是其心目中的“一品”。

白石老人曾言:“山水不画,是不为,非不能也”,与其享誉画坛的花鸟鱼虫相比,齐白石认为自己的山水画“其难远出草虫花卉之上”,甚至颇为自得:“此山水画法前不见古人,虽大涤子似我,未必有此奇拙。”

尽管不被时人与市场认可,山水画创作对齐白石仍然始终具有重要的意义。齐白石的多数山水画创作都是为真正理解自己艺术变革的知己、友人所做,其中十二条屏的方式作画,更是齐白石作画且与人交道的一种隆重方式。

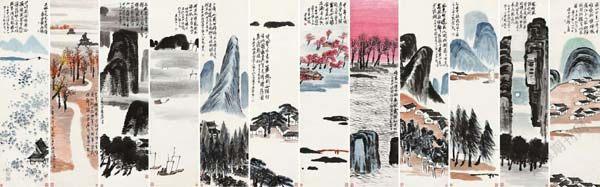

在此次展览中,观众有幸可以一睹首次走出重庆的《四季山水十二条屏》的魅力。《四季山水十二条屏》为齐白石于1932年为旧友四川军阀王绪瓒绘制,是齐白石山水巨制里的精品,现藏于重庆中国三峡博物馆。

这幅《四季山水十二条屏》亦是齐白石的一幅思乡之作。客居北京的齐白石,愈到暮年思乡之情愈浓,家山景象无时不萦绕于怀。无法重返家乡的齐白石,只得在丹青之中寄托自己家乡的“岳雨湘烟”,通过借鉴他最钟爱的桂林的山体,再结合对家乡的记忆,创作出既真实又虚幻的“家乡”之景。

据目前研究,齐白石一生仅创作过三次山水十二条屏。第一次是1900年,为江西盐商画“南岳全图”,因年代久远,目前并不知其具体身处何方;第二次是1925年,送给北京名医陈子琳的贺寿礼,以酬谢其救命之恩。值得一提的是,这件《山水十二条屏》在2017年12月的北京保利十二周年秋季拍卖会上,以8.1亿人民币落槌,加上佣金最终成交价高达9.3亿元,创下中国艺术品拍卖的世界纪录,成全球最贵艺术品,由此一定程度上再一次验证了齐白石山水画、“山水十二条屏”的珍贵;而第三次就是本次展出的《四季山水十二条屏》,是齐白石晚年山水画的扛鼎之作,画中景色虽是常见的山间、乡野风光,却在齐白石大写意的笔下别具趣味,平淡又不乏意韵,当属此制最为精彩。

齐白石山水画显示出独特而强烈的个人面貌,他通过对大自然直接、敏锐的观察,使他笔下的山水获得了极大的自由新生,不同于传统的以皴法写山,他通过线的造型和大胆的构图,创造了令人耳目一新的山水面貌。往往一山、一水、一帆、一红日就表现出万千气象,令观者回味无穷。

今天,齐白石当年走过的乡间小路也许早已不复存在,我们已经无法再次重走他曾走过的路,但通过此次展览中各阶段的山水作品,我们却可以一路欣赏齐白石曾经看过的风景。