秸秆利用与政府激励脱钩关系分析

刘宏笪,郭本海,傅 磊,张 茜

(1.江苏大学 管理学院,江苏 镇江 212013;2.江苏大学 财经学院,江苏 镇江 212013)

0 引言

长期以来,随着我国秸秆总量的持续增长,秸秆的绿色处理成为一大难题。秸秆作为农村面源污染的新源头,秸秆焚毁及污染问题日益突出。加快挖掘和培育秸秆绿色处理方式,既能突破农村环境保护的瓶颈,也能推动农业向资源节约型转变。秸秆的综合加工利用是发展集约、高效、安全、可持续农业的可靠方式;推动秸秆利用产业化,构建秸秆生态产业链,将为我国经济发展带来一个新的绿色产业和经济增长点。

近年来,秸秆利用产业一直处于“政策热、市场冷”的局面,随着政府加大政策力度、合理布局产业结构,秸秆利用迎来了新的发展局面。政府强有力的激励手段不仅提升了秸秆产业的信心,也带动了更多农民、企业加入到秸秆利用产业。不可否认的是,秸秆产业的快速发展离不开政府的扶持;但是长期的高激励投入加剧了政府的财政负担,也制约了秸秆产业的自主发展。因而,现阶段的政府激励目标应当是尽快促成秸秆产业竞争力的形成,使秸秆产业逐步摆脱对政府激励的依赖,实现激励与产业发展的快速脱钩[1-2]。

脱钩理论指的是两主体间的依赖关系往往伴随时间的演变而逐渐减弱,形成被动“脱钩”;亦或受到相关因素、介质的影响而主动“脱钩”。脱钩概念最早应用于农业政策发展研究中,而随着环境库兹涅茨曲线(EKC)假说研究的深入以及能源消耗问题的探索,脱钩模型成为评估经济发展与资源消耗关系的方法[3-4]。钟太洋等[5]将脱钩分析与资源环保、利用规划相结合,确定合理的行动战略。在碳排放研究领域,脱钩理论为经济与低碳的关系做出了详细的阐述;李忠民等[6]根据不同的脱钩状态分析了我国各阶段的减排目标,技术进步、转变经济增长方式是解决高碳产业低碳转型的关键;通过脱钩模型也可定性定量研究省域[7]、城市[8-9]发展与能源消耗的关系,发现经济的增长多依赖于能源的高投入;刘竹等[10]则表明脱钩评价模型能充分考虑经济发展要素的存在,能合理评估城市低碳水平。脱钩是一种良性状态,但也存在一定的反复性[11],所以作为政策制定者和产业参与者,要通过分解驱动脱钩的主要指标[12],获得差异化手段[13],针对性地解决产业依赖问题。

近年来,脱钩理论在不同领域里展开了深层次研究。畜牧业[14]的温室气体排放与产值间呈强脱钩状态,但脱钩状态不稳定,促进产业集约化经营成为畜牧业发展的方向和关键;城市化建设则给耕地安全带来了巨大威胁[15],且胁迫程度不断加深,需要谨慎考虑城市化决策给耕地安全带来的影响;经济发展与耕地占用矛盾不断加深[16],耕地红线仍然要坚守,提高土地利用效率是盘活经济、避免耕地损失的重要手段;建筑行业[17]的碳排放处于弱脱钩状态,改善能源结构、提高规模效应可以引导产业快速脱钩。于法稳[18]则开拓性地将研究领域延伸到经济、碳排要素之外,分析了粮食生产与灌溉用水之间的关系,得出两者之间的强耦合关系,种植结构调整可以解决灌溉用水量较高的问题。

但是,在脱钩理论的研究中,尚未有学者研究秸秆产业和政府激励之间的关系。作为一个新兴产业,秸秆利用产业存在制度失灵和技术不足的问题。在现阶段,提高秸秆利用率必须依赖政府激励机制的推动,两者之间有着较为明显的耦合关系,但钩锁特征并不明确。本文利用脱钩理论,分析了2006~2015年我国秸秆利用量与政府激励的相关关系,确定脱钩程度;并参考LMDI(对数平均迪氏分解)模型[19-20]的应用,分解了秸秆实际利用量的变动因素,探寻激励投入的着力点,重构激励体系,引导激励退坡。

1 研究方法与数据来源

1.1 秸秆利用量计算

根据秸秆总量、回收效率及综合利用效率,汇总测算了我国秸秆利用量,计算公式如下:

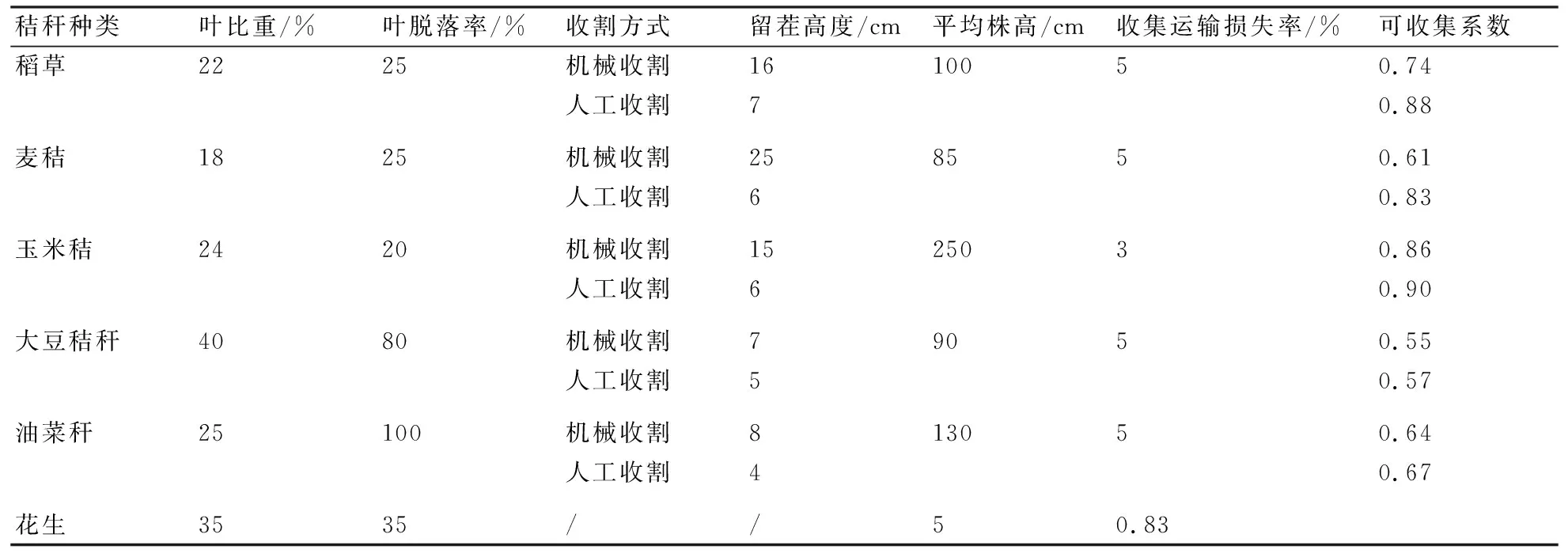

其中,Sd为秸秆利用量,Ci为第i种作物的总产量,ri为第i类作物的草谷比,即作物中秸秆与经济产物的比值,ci为可收集利用系数,α为综合利用率。可收集利用系数由收割后的留茬高度与作物株高比例决定,估算公式为:可收集系数利用系数=1-[(叶比重×叶脱落率)-(留茬高度/平均株高)-收集运输损失率][21-24]。

1.2 脱钩模型

脱钩理论分析的是两主体间的依赖程度,可以评估目标指标与压力指标之间的定量关系。脱钩分为相对脱钩和绝对脱钩两类,相对脱钩是指在秸秆利用量不断增加的同时,激励增幅放缓,两者之间的联系逐步减弱;而绝对脱钩是指秸秆利用规模不断扩大时,激励压力逐步减少,这也是秸秆产业的目标状态。秸秆利用量是政府、社会的目标指标,农业规模不断扩张,秸秆产量与日俱增,在不考虑自然灾害、粮食减产等情况的前提下,秸秆利用量数值越高,代表政府和社会绿色处理秸秆的效果越好;而激励投入为压力指标,是政府财政支出的负担。两者增长率之间没有关系或者变化比率不同则为脱钩[25],脱钩指数的测算依据公式:

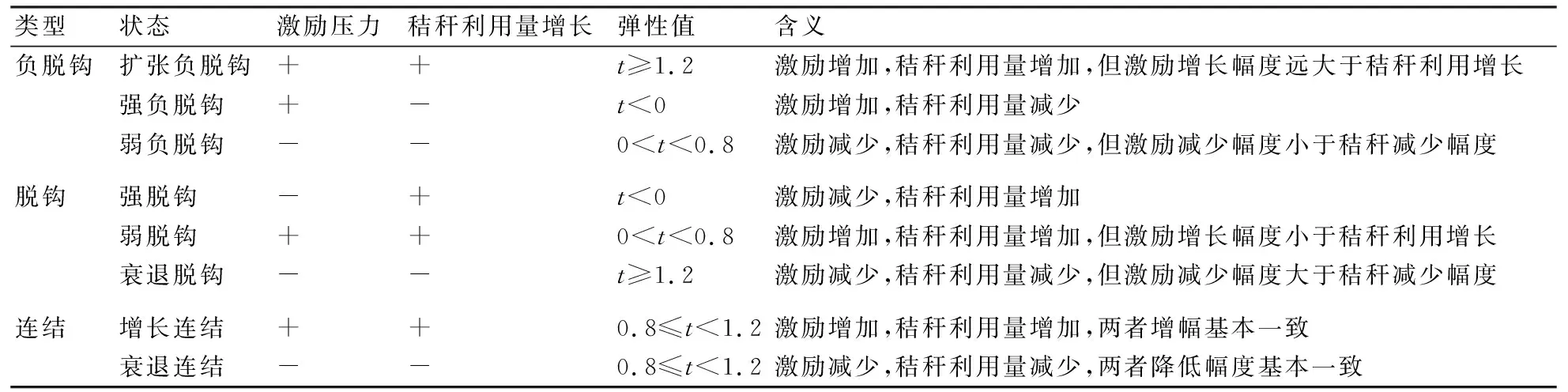

其中,k表示脱钩指数,E表示激励投入,S表示秸秆实际利用量,n表示年。脱钩度量则参考孙睿[26]的研究体系。

表1 秸秆利用与政府激励的脱钩分类表

1.3 秸秆综合利用产业影响因素的LMDI分解模型

本研究利用对数平均迪氏指数法,分析影响秸秆综合利用产业的主要因素。秸秆利用量衡量了我国秸秆产业的发展状况,也反映了秸秆处理绿色化、产业化程度。在相关指标中,草谷比指数越低,代表作物的种植效率逐步提高,经济产量提升明显,秸秆产量降低;可利用系数反映秸秆产业的收储状态,系数越高,代表产业的回收体系越发完善;综合利用系数指秸秆产业的处理效率,系数越高,代表产业的运作效率越佳。

本文分析了种植规模、草谷比指数、可利用系数、综合利用系数4个要素对秸秆利用量的影响:

ΔSd=ΔSC+ΔSr+ΔSc+ΔSα

其中,ΔSd表示秸秆实际利用量的变化值,ΔSC、ΔSr、ΔSc、ΔSα分别表示种植规模(粮食作物产量)、草谷比指数、可利用系数、综合利用系数因素变化带来的秸秆实际利用量的调整。参考Ang的LMDI,得出秸秆实际利用量变化的因素分解模型。

1.4 数据来源及计算

本研究基础数据主要来源于《中国统计年鉴》、《中国农业机械工业年鉴》,通过2005~2015年全国各地区主要农作物产量(水稻、小麦、玉米、豆类、花生、油菜)及相应的草谷比系数估算全国秸秆资源总量;基于机械收割和人工收割比例确定秸秆可收集系数;通过资源化利用率得出秸秆的实际利用量。

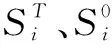

其中,草谷比系数受不同作物、地域、气候环境等的影响,不同年份有所变动。本研究参考了相关文献,充分考虑栽培优化、产品改良对草谷比变化的影响,确定各年份的草谷比系数,使测算数据更吻合当期的实际情况(表2)。

表2 历年草谷比系数表

注:其他数据来源于农业部资料、政府文件。

为了区分人工收割与机械收割带来的影响,本研究通过测算各年度各作物的人工收割与机收面积,得出机械收割比重;基于作物的原始利用系数(表3),以机收、人工收割的收获比例进行加权计算,最后得到可收集系数。

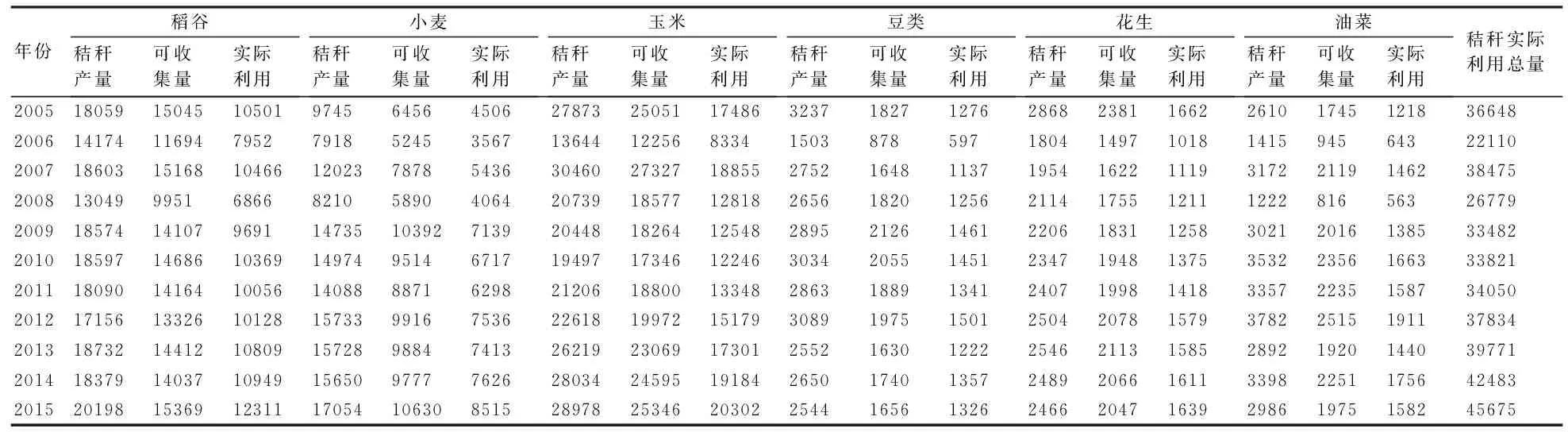

通过计算,得出2005~2015年我国主要作物秸秆的相关数据,如表4所示。

2 我国秸秆利用与政府激励的脱钩分析

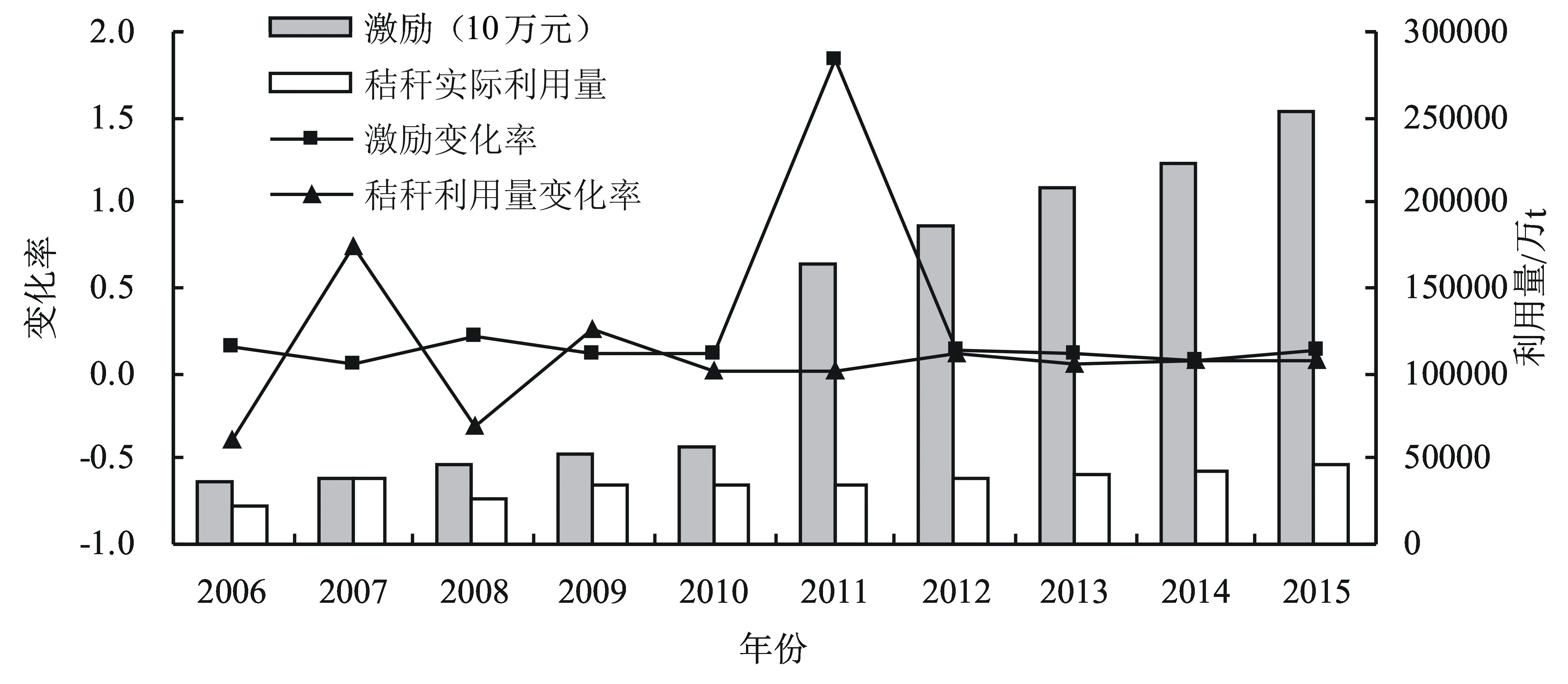

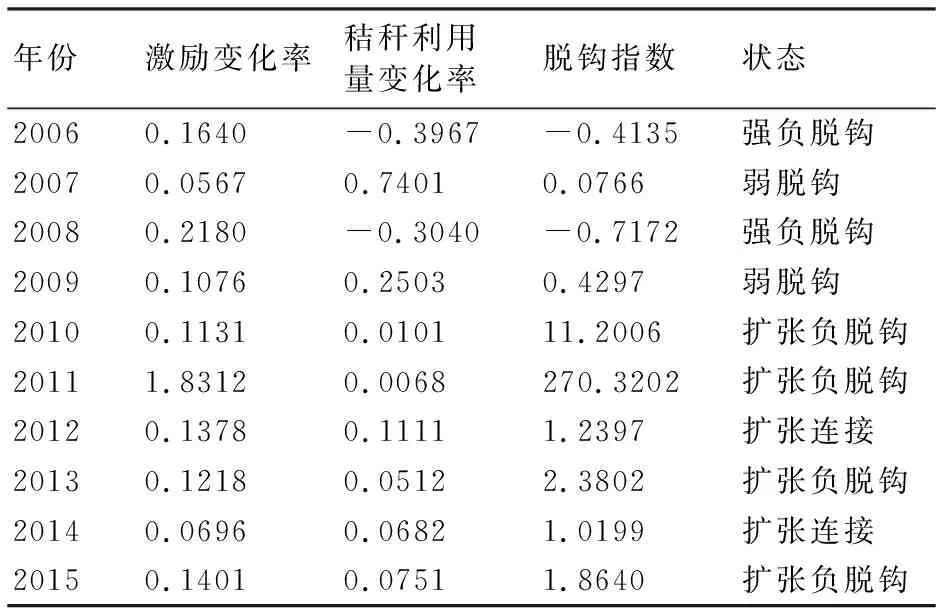

由表5可以看出,我国秸秆产业对政府激励存在长期依赖,激励支出总体呈上涨趋势,但秸秆利用量存在一定程度的波动。2006~2010年间,我国秸秆利用经过了2次强负脱钩到弱脱钩的循环,在这期间,弱脱钩是一个理想状态,表明激励小幅增加而秸秆利用量则明显提升,激励压力减缓;而2010年,扩张负脱钩较为明显,表明大量激励的投入却难以有效拉动秸秆利用量,是一种低效挂钩。而在2011~2015年间,秸秆产业则处于扩张负脱钩——扩张连接的不断循环中,结果显示秸秆利用与激励存在明显的挂钩现象,且政府激励不断疲软,推动力减弱。

在2006、2008年,草谷比的下降使得秸秆产量下滑,间接导致秸秆实际利用量的减少,因而在政府激励变动不大的情况下,两者呈现强负脱钩状态。草谷比取决于植株光合产物转化效率,该年份经济作物发展较为平稳,并且我国不断推广测土配方施肥等重大技术,导致该时期草谷比的下降,即种植效率的提升。在这2年中,秸秆产量、利用量明显减少,政府却依旧保持激励支出的稳定增长,造成激励浪费、闲置,使两者间的关系回归到人为锁定状态(图1)。

表3 作物可收集初始利用系数

表4 历年我国秸秆利用主要数据区万t

图1 政府激励与秸秆利用情况

2010~2011是扩张负脱钩不断加剧的过程,也是十二五的起步阶段,2年间,北京、河北等华北地区深受秸秆焚烧之扰,雾霾现象极为严重,因而国家财政逐步加大对秸秆专项资金的投放,较前年激励相比增加了200%,但激励资金主要投入到焚烧治理中,并没有兼顾秸秆利用产业,形成激励规模急速扩张——秸秆利用增长迟缓的不良局面,这种“大步”式的激励政策,仅仅是解焚烧之急,并没有从根本上解决秸秆难题。但从2011年起,我国秸秆激励政策逐步向扶持秸秆多元化利用产业倾斜,确定众多秸秆试点县(区),并针对性投放资金,激励效果带来的利用提升也逐步明显,激励增幅与秸秆利用提升的耦合程度明显,两者陷入到平稳锁定状态。秸秆利用与政府激励在10年间或处于人为锁定、或处于自然锁定,依赖程度明显,脱钩前景堪忧。政府应根据当年实际情况及时调整激励规模,通过合理布局、重构激励体系促成秸秆生态产业链的发展,使激励匹配秸秆利用量,提升激励效用,充分发挥激励的资源配置作用。

3 秸秆实际利用量的影响因素分解

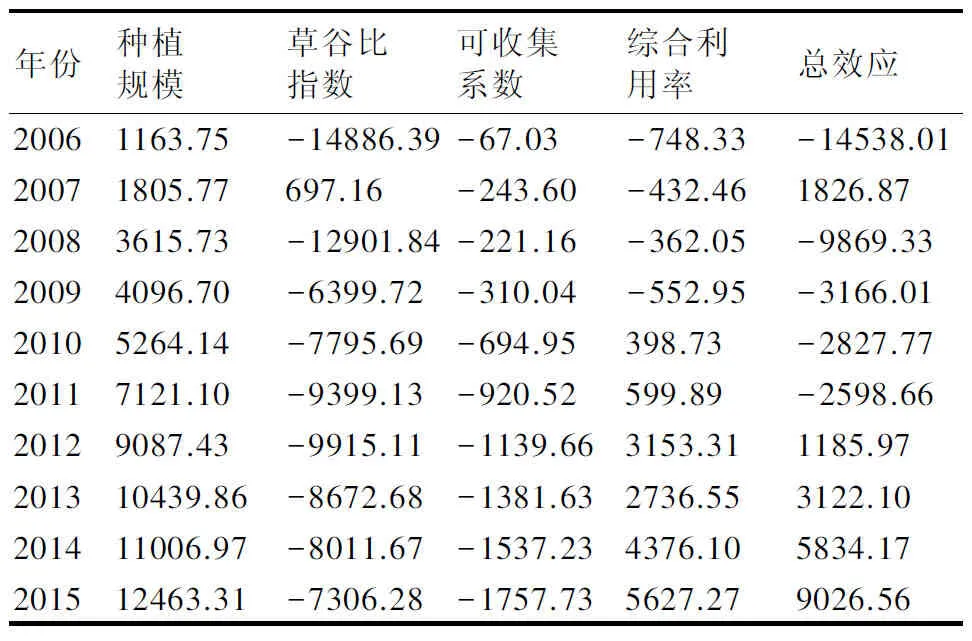

通过Excel 2003工具的测算,本研究从种植规模、草谷比指数、可利用系数、综合利用系数4个角度进行秸秆利用的影响因素分解,结果如表6所示。

表5 我国2006~2015年秸秆产业与 激励支出的脱钩情况

表6 LMDI测算下我国2006~2015年秸秆实际 利用量影响因素分解结果

由测算结果可知:2006~2015年间,种植规模因素对秸秆利用总量的贡献值迅速提升,效应贡献量年均增加近97.1%,到2015年达到12463.31万t,成为推动秸秆利用的主要因素。数据显示,2015年的秸秆利用量较2006年相比提升27%,远远低于种植规模因素带来的贡献增幅,由此可见,秸秆的焚毁与秸秆多少无关,而与秸秆的处理有关;相反地,大量秸秆的产生引起了政府、社会的高度关注,促使秸秆利用体系的建立,从而为秸秆消化利用作出了新贡献。综合利用指数要素对秸秆利用的贡献值次之,除2006~2009年综合利用效应呈负效应外,十二五以来均为正值,且贡献的增加量不断提升。十一五期间,我国对秸秆利用的综合处理技术并不完善,处理手段也较单一,这使得秸秆利用量难以提升。十二五期间,政府调整了制度,引导企业作为秸秆利用的主体,用技术创新转化为生产力,不断赋予秸秆新的使用价值,再带动农民主动参与到秸秆利用产业中,通过完善的商业模式和技术路线健全产业体系,使秸秆利用量明显提升,如2010~2015年,技术效应带来的秸秆利用提升量增幅达年均255%。秸秆处理技术的优化、效率的提升与出路的多样化,是实现政府—企业—农民帕累托改进的最佳方法,政府应该从单纯的激励制度提供者身份向技术创新推动者身份转变,使秸秆物有所值,才能迎合各主体的利益需求。这即意味着,政府的激励应当向秸秆技术研发、秸秆企业扶持侧重。

草谷比指数则给秸秆利用带来了负向作用,随着新型高产种子的引进、农科技术的提升,主要作物的草谷比指数也不断下降,并结合种植效率的改进,秸秆冗余程度降低,秸秆三量(总量、可收集量、实际利用量)也就不断减少;可收集系数也给秸秆利用带来负影响,机械化程度愈高,留茬越多,可以收集加工的秸秆也就越少,同时随着农机事业的发展,不少地域引进了具有自动粉碎秸秆功能的收割机,在农忙季节,此机械同时实现了收割与秸秆还田的同步进行,大幅提高了生产效率,直接从源头上解决了秸秆问题。

4 结论

秸秆产业被喻为农业的另一半,其蕴含的商业价值与社会价值极为丰富,且随着农科技术的快速发展与加工技术的优化,秸秆的资源地位不断凸显,秸秆处理的产业化趋势愈发明朗。但目前的行业发展中仍存在两大制约——装备和资金,这就使得政府的激励补贴成为产业运转的关键“稻草”。政府激励推动资源要素向秸秆产业配置,挽救了农民和企业参与产业的积极性,弥补了秸秆产业在工业市场中的先天弱势。但随着激励的深化,秸秆综合利用产业对激励的依赖性逐步加重,激励非经济性与不可持续性的弊端逐步凸显。基于此,本文研究了秸秆利用与政府激励的脱钩关系并阐述了两者的耦合路径,通过LMDI模型探寻影响秸秆利用的助长因素,由此确定现阶段政府激励的重心。在初期,政府激励应当向扶持农科研发、推广农机、加快产业化培育等方向侧重,随着产业商业化模式、市场化体制的形成,政府激励可以逐步退坡,因而秸秆产业与政府激励的关系也从强依赖向弱相关转变,最终达到脱钩的目标。