青藏高原生态屏障区生态环境综合评价方法探讨

王铁军,赵礼剑,张 溪

(国家测绘地理信息局重庆测绘院,重庆 401120)

生态环境是指由生物群落及非生物自然因素组成的各种生态系统所构成的整体[1]。生态环境的破坏,最终会导致人类生活环境的恶化。20世纪以来,人类社会经济活动的能力和强度急剧增加,对生态环境的影响也从单一生态系统扩展到人类生活的整个区域,生态问题越来越突出,区域性生态环境问题已经成为许多国家可持续发展的重要制约因素。土地沙化、盐碱化等退化问题突出,使土地质量不断下降,在部分地区甚至已经影响到人们的生存,给区域生态平衡带来了巨大的压力[2]。为此不少学者开展了生态环境状况评价探索工作[3-6],通过对区域生态系统结构和功能变化引起的生态环境质量的优劣程度进行评价,从而指导生态环境质量管理。

青藏高原地壳活动活跃,气候环境复杂,生态环境十分脆弱。研究表明,青藏高原气候呈显著变暖趋势[7],预计未来100年增温幅度达3.93℃[8]。在全球气候变化和人类活动的综合影响下,青藏高原冰川退缩、土地退化、水土流失、生物多样性受威胁等生态问题日益突出[9-10]。目前国内在退化系统恢复重建、高原气候与冰川变化等方面已有诸多研究和探索,但生态环境综合评价的理论和技术体系尚未完全形成。本文探讨构建反映青藏高原生态屏障区自然生态环境现状的指标体系,研究生态环境综合评价的数学模型和方法,利用第一次全国地理国情普查成果及多种专题资料,客观地对青藏高原生态屏障区生态环境质量进行综合评价,分析生态环境及其保护中存在的问题,为政府、行业主管部门生态环境保护决策提供信息支撑,对青藏高原生态屏障区的保护与可持续发展具有重要意义,同时也可为其他资源、生态、环保等相关工作提供参考。

1 研究区概况

青藏高原生态屏障区的概念和范围与青藏高原地理区域有所不同,它源自《全国主体功能区规划》[11],面积约93万km2,是青藏高原生态屏障的空间载体,享有“江河之源”“中华水塔”等殊荣,自然资源丰富,自然环境类型多样,是长江、黄河、澜沧江、雅鲁藏布江等重要河流的发源地,是世界高原特有生物的集中分布区,也是维持中国乃至全球气候稳定的“生态源”和“气候源”。

青藏高原生态屏障区大部分处于高海拔地区,平均海拔3000 m以上,近10年来年平均气温为2.5℃,年降水量仅为403.7 mm且分布不均匀,以高寒、干旱气候为主,植物生长缓慢,生态环境敏感脆弱。

2 生态环境综合评价

青藏高原屏障区生态环境综合评价,以自然-经济-社会区域复合生态系统为框架基础,基于第一次全国地理国情普查成果和多种专题资料,构建反映青藏高原自然生态环境、社会、经济发展现状和变化趋势的指标体系。生态环境具有明显的区域性、等级性和综合性,不同区域的生态环境特征不同,生态环境的组成要素之间相互依存、相互制约,任何一个要素发生改变,均能引起其他组成要素甚至整个生态环境的变化[12]。

2.1 评价指标体系建立

评价指标体系是生态环境质量评价的关键,为了及时、准确地了解生态环境的质量状况和人类活动对生态环境的影响,建立合适的生态环境质量评价指标体系具有十分重要的理论和实践意义。

2.1.1 指标选取原则

评价指标既要遵循生态系统的一般规律,又要能够完整准确地反映区域特征;同时指标总数尽可能少,使调查度量经济可行,数据能够通过现有的监测、统计或其他手段采集或获取,具备持续更新条件,操作性强,便于推广应用。

(1) 科学性:遵循生态环境系统的一般规律。

(2) 区域性:具有区域特征,能准确反映青藏高原屏障区的环境状况。

(3) 完整性:能全面完整地反映各方面的状况。

(4) 简明性:概念明确,调查度量简便易得。

(5) 重要性:应是生态环境及其相关领域的重要指标。

(6) 独立性:指标间相关性小,反映的信息代表性强。

(7) 可评价性:可量化,便于比较和观察。

2.1.2 指标选取

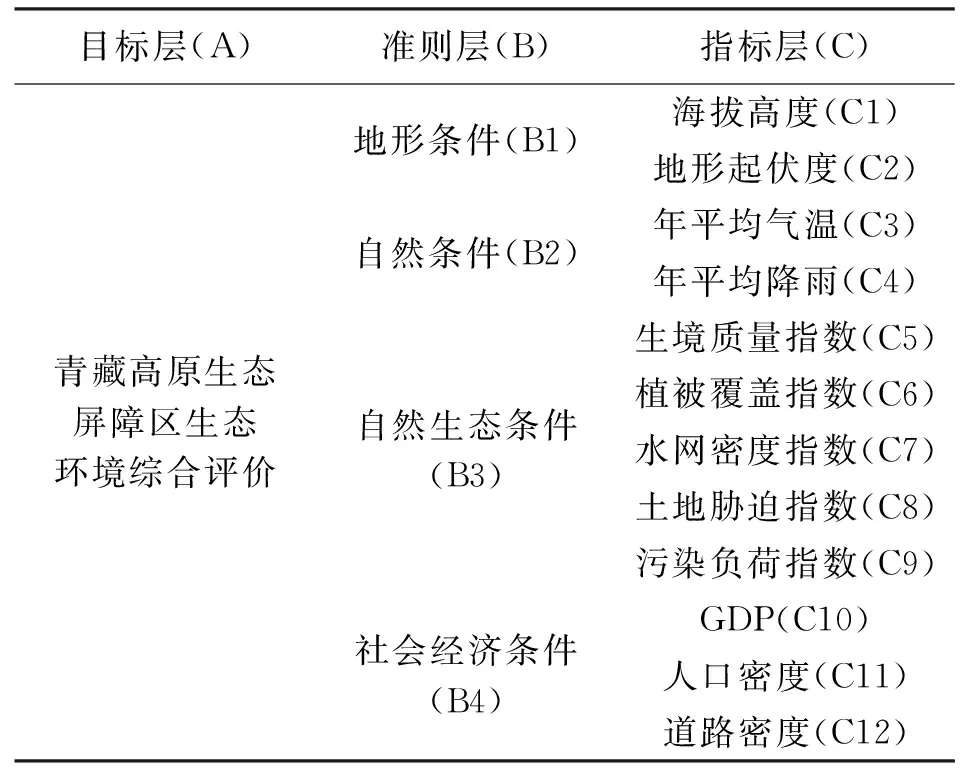

根据以上原则,选取了2个地形地貌指标(海拔高度、地形起伏度)、5个自然生态状况指标(生境质量指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地胁迫指数、污染负荷指数)及5个专题指标(年平均气温、年平均降雨、GDP、人口密度、道路密度),共计12项构成指标层,以地形条件、自然条件、自然生态条件、社会经济条件为准则层,以青藏高原生态环境综合评价为目标层的指标体系,详见表1。

表1 青藏高原生态屏障区生态环境综合评价指标体系

2.2 评价单元确定

评价单元不仅是各项评价因子的信息载体,其更主要的功能是为评价目标和评价方法服务,一般分为行政区单元、网格单元等。合理选取评价单元,便于评价工作的进行,提高评价工作的准确性。本文以规则格网作为统计的单位空间粒度,以传统的行政区单元进行结果输出,既适合人们的思维模式,方便综合评价结果在各行政区的应用,又保证了生态环境格局的完整性,能够体现大范围区域内部生态环境的细部特征。

2.3 权重确定

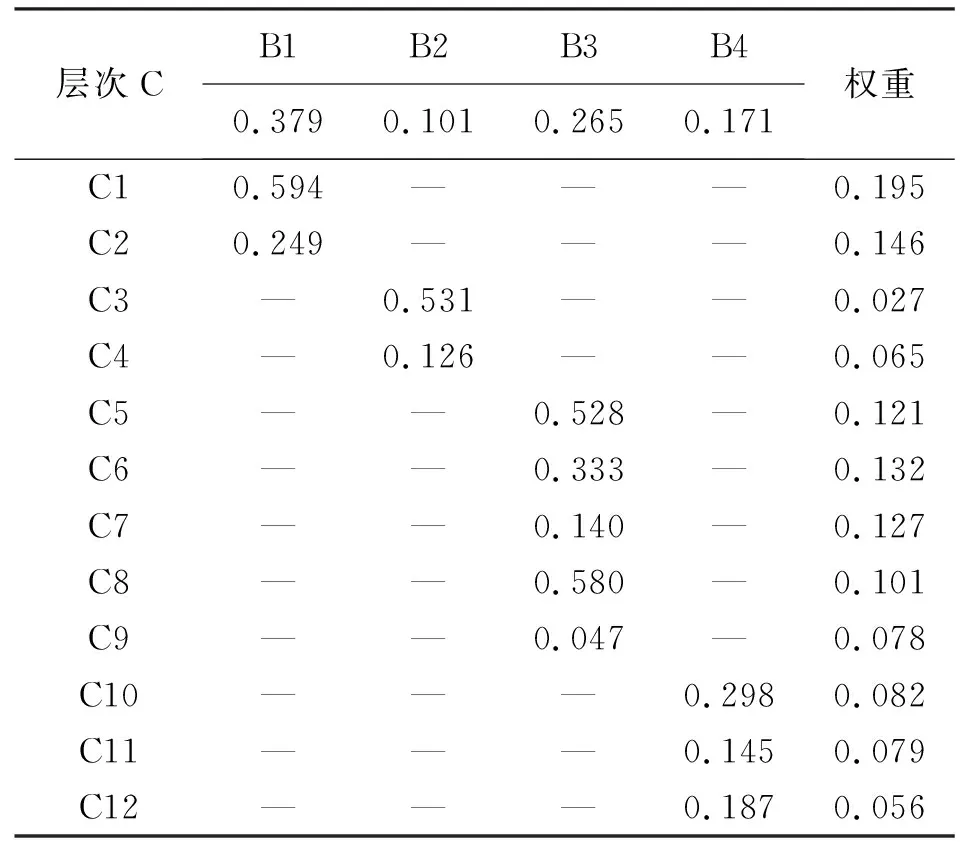

权重反映不同评价因子间重要性程度的差异,通过针对某一层的某个因素(如某一准则),将下一层与之有关的因素(如某一指标),通过两两比较,用评分的方法,判断出它们相对的重要程度,将判断的结果构成一个判断矩阵。根据表1生态环境综合评价指标体系,用1—9及其倒数的标度方法构造目标层-准则层、准则层-指标层的判断矩阵,再根据构造的判断矩阵,进行权重的确定,最终得到的权重见表2。

表2 各指标权重表

2.4 评价数学模型与方法

生态环境综合评价指标众多,为确保综合评价的客观性和准确性,采用主成分分析法(principal components analysis,PCA)作为数学模型。该方法的指导思想是,将原来众多的具有一定相关性的指标X1、X2、X3、…、Xp重新组合成一组较少个数的互不相关的综合指标来代替,从而减少分析过程的计算工作量。主要步骤叙述如下。

2.4.1 数据标准化处理

假设有n个研究区域,每个区域都受p个指标(x1、x2、x3、…、xp)的影响,但每个区域的指标值都不相同。将这些代表区域特征的原始数据构造成矩阵,见式(1)。在此基础上计算样本X的协方差矩阵S及样本相关性矩阵R,通过相关性实现降维处理,见式(2)、式(3)。

(1)

(2)

(3)

2.4.2 主成分确定

运用SPSS软件计算相关系数矩阵的特征值λ

和对应的单位特征向量a,特征值满足λ1≥λ2≥…≥λp≥0,特征向量的计算如下

(4)

2.4.3 主成分计算

以特征向量为权数,对标准化的指标进行加权得到样本X的第i个主成分值Y(1≤i≤p),见式(5)。通过主成分表达式,可以明确了解到各个指标层中的指标对于相应的准则层中的指标是动力因素还是阻力因素。

Yi=a1iT1+a2iT2+…+apiTp

(5)

2.4.4 主成分综合评价

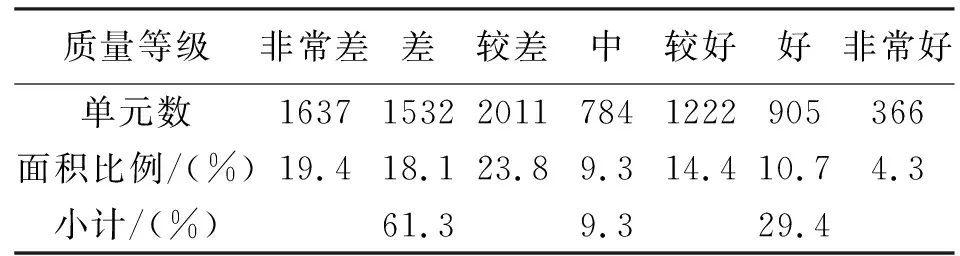

根据上文计算所得的特征值λ,提取m个主成分(m (6) (7) 2.4.5 结果分析 根据主成分载荷矩阵中各评价指标的系数大小,获取与主成分具有较高相关性的评价指标,完成每个主成分的定性分析与生态环境综合评价。 基于第一次全国地理国情普查成果数据,以及水利、环保、气象、统计等专题数据,经过空间化、标准化、正向化处理及主成分分析后得到青藏高原屏障区生态环境评价指标的主成分特征值及贡献率。 特征值在某种程度上可以看成是主成分影响力度大小的指标,一般按照特征值大于1的原则[13-16]提取主成分,提取的主成分特征值和贡献率详见表3。 由表3可知,主成分F1的贡献率高达37.33%,F2、F3、F4的贡献率分别为13.45%、11.41%、10.47%,四者累计贡献率达到72.66%,基本上能够代表最初的12个指标来分析青藏高原生态环境现状,选取这4个主成分进行研究分析,构成载荷矩阵见表4。 表3 各主成分特征值及其贡献率 表4 主成分载荷矩阵 当主成分载荷矩阵中指标系数的绝对值大于0.6时,可以认为具有显著相关关系;大于0.5时,可以认为具有明显相关关系。由表4可见,主成分F1和C6、C4、C3、C2呈显著正相关关系,与C1、C11、C12呈显著负相关关系,也就是说这些指标会极大地影响青藏高原屏障区生态环境状况,即屏障区生态环境状况与地形因子、自然条件密切相关,F1可以解释为自然背景因子;主成分F2和C9、C10、C11呈明显正相关关系,这些指数均与人类社会活动相关,F2可以解释为社会经济因子;主成分F3和C5、C1、C2呈明显正相关关系,F3可以解释为高海拔地区生境质量因子;主成分F4和C7、C8呈显著正相关关系,F4可以解释为生态环境状况因子。 以青藏高原生态屏障区青海省片区为例,将4个主成分数值分别空间化到每个评价单元中,主成分F1、F2、F3、F4对生态环境影响的分级图如图1所示。 基于主成分综合评价结果按自然分划法(natural breads)进行分类,分值由低到高,分别以-2.49~-1.45,-1.45~-0.79,-0.79~-0.14,-0.14~0.58,0.58~1.32,1.32~2.14,2.14~4.94划分为7个区间,对应环境质量等级依次为非常差、差、较差、中、较好、好、非常好,空间化成果如图2所示,不同级别生态环境质量单元数及比例见表5。 图1 主成分对生态环境影响分级图 图2 青藏高原生态屏障区生态环境综合评价图 由图2可见,青藏高原生态屏障区生态环境质量呈现东南较好、西北阶梯状逐渐变差的趋势,与实际情况比较吻合。 表5 不同级别生态环境质量单元数及比例 由表5可知,生态环境非常差、差和较差3个等级面积之和占屏障区总面积的61.3%,生态环境一般的占9.3%,生态环境非常好、好和较好3个等级面积占总面积的29.4%。青藏高原生态屏障区生态环境自身的脆弱性也决定了其生态环境质量综合评价结果较差;另外,人类活动对自然生态状况影响较大,间接地影响了生态环境的综合评价结果。 青藏高原分布范围广,生态系统服务价值极高,是我国重要的生态屏障。本文在前人研究的基础上构建了青藏高原生态屏障区生态环境综合评价指标体系,并对屏障区生态环境质量进行了综合评价,评价结果与实际情况基本吻合。 青藏高原生态屏障区大部分处于高海拔地区,自然条件恶劣,自身生态环境极其脆弱,自我修复能力很差,一旦被破坏将很难恢复。青藏高原生态屏障区生态环境质量与植被覆盖、人口密度、土地胁迫指数等与人类活动相关的因子息息相关,因此加强青藏高原生态屏障区保护,需要重点加强基本草原保护,继续实施禁牧休牧、退耕还林、围栏封育等生态保护工程和草场退化综合治理等生态修复工程,减少草地放牧、林地砍伐、工矿资源开发等人类活动对青藏高原生态环境造成的压力,不断提高生态环境质量,促进区域社会经济与生态环境协调发展[17]。 本文在生态环境质量综合评价中还未涉及生态环境动态变化情况的研究,在后续工作中将进一步分析研究影响生态环境质量提高(降低)的关键因子,为青藏高原生态屏障区的生态保护与建设提供理论基础和科学依据。3 评价结果与分析

4 结 语