宝鸡市渭北旱塬区土地利用及景观格局动态变化分析

郭力宇,李 怡,郭 昭

土地是人类赖以生存和发展的载体[1],土地利用是社会状态和人类活动对地表进行有目的经营和改造的一项长期且复杂的过程[2]。土地利用类型变化不仅对生物多样性减少、生态环境演变及全球气候变化产生重要影响,且影响着景观格局的变化[3-4]。景观格局可反映不同景观类型和数量在空间分布上的变化特征[5]。目前,关于土地利用及景观格局动态演变的研究已在国内外大量展开,其研究方向趋于从大尺度综合研究逐渐转向小范围深化研究[6-9]。因此,开展区域土地利用及景观格局变化研究对于提高土地利用效率、制定科学土地利用政策、加强生态环境保护、引导区域可持续发展具有一定现实意义。

宝鸡渭北旱塬区川塬交错,地形地貌复杂,生物类型多样,旅游资源丰富,是陕西省重要的农作物基地。与此同时,该区域地形破碎,生态环境脆弱,水资源贫乏。自1999年全国实施退耕还林还草工程以及进入21世纪西部大开发战略向纵深推进,该区域城镇化速率加快,土地利用格局变化显著。目前国内关于宝鸡渭北旱塬区的土壤、农业、气候变化等相关问题已有较多研究,但对该地区的土地利用变化及景观格局时空演变特征的研究尚为薄弱[10-12]。本研究针对研究区现存生态问题及研究现状,结合GIS技术和景观格局分析方法对研究区土地利用类型及景观格局动态变化进行系统分析,以期为合理制定生态保护策略和土地调控政策提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

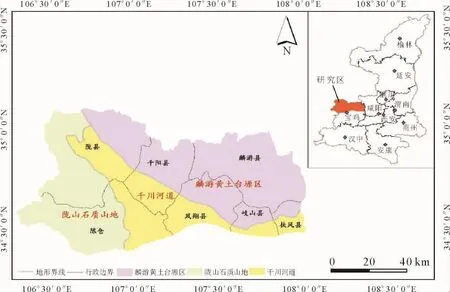

宝鸡渭北旱塬区地处宝鸡市西北部,陕西省中西部地区,位于 106°19'10.71″-108°00'51.20″E,34°21'49.98″-35°05'28.32″N,土地总面积 82.78 万hm2,主要涵盖宝鸡市的陇县、千阳县、陈仓区西北、凤翔县、岐山县、扶风县北部。该区域属温带大陆性季风区半湿润气候,光热资源丰富,雨热同期,年均温度10.3℃,年降水量400~600 mm,主要集中于夏季。地貌类型可分为3部分(图1),北部为海拔800 m以上的麟游黄土台塬地区,干旱是农业生产的主要限制因素;中部为千川河道地区,主要水系为黄河的二级支流千河;南部是陇山石质山地区域。

1.2 研究方法

1.2.1 数据来源与处理 本研究所用遥感影像资料为研究区域2000、2005年和2010年Landsat TM遥感影像以及2014年Landsat OLI遥感影像数据,利用ENVI5.1软件对遥感影像进行预处理,辐射纠正、几何纠正和图像配准,进一步在人机交互方式下目视解译。并通过实际调查,结合土地利用更新调查数据对遥感影像解译数据进行核查和纠正,参照我国《土地利用现状分类》方法,根据具体研究目标将土地利用类型划分为林地、草地、耕地、建设用地、水体和裸地,结合陕西行政区划矢量数据进行裁剪得到宝鸡渭北旱塬区2000、2005、2010年和2014年土地利用现状分类图,经野外取点验证,准确率达到85%以上。

1.2.2 土地利用时空变化分析 借助Arcgis10.3的空间叠置分析和统计分析功能对各期土地利用图进行空间叠置分析,获得研究期间土地利用转移矩阵和土地利用类型空间变化图,以此对各个地类的时空变化进行分析。

土地利用转移矩阵是研究各种土地利用类型之间转换的主要研究方法[13],包含丰富的地类变化方向信息及研究期末各种地类的来源与构成信息,具有重要统计学意义。土地利用转移矩阵数学形式为:

式中,A表示面积;n表示转移前后的土地利用类型数;i、j(i,j=1,2…,n)分别表示转移前与转移后的土地利用类型;Aij表示转移前的i地类转化成转换后的j地类的面积。

1.2.3 土地利用类型变化速度分析 通过计算出各地类的单一土地利用动态度、土地利用开发度和耗减度,进一步分析各种土地利用类型的动态变化速度。

单一土地利用类型动态度可定量描述各种土地利用类型变化速率[14],其计算公式为:

式中,Ua、Ub为研究初期及研究末期某种地类的面积;T为研究时段。

土地利用开发度可表达某一时间段内某种地类实际新开发的程度(由于此指数不适用于未利用地,所以对未利用地不进行此项计算),计算公式为:

式中,Dab表示a时刻到b时刻某种地类新开发面积,即由其他地类转为该地类的总面积,Ua表示a时刻该地类面积。

土地利用耗减度可表达某一时间段内某种土地利用类型实际被消耗程度,计算公式为:

式中,Cab表示从a时刻到b时刻某种土地利用类型被转移面积,即研究期间该土地利用类型转化为其他土地利用类型的总面积。

1.2.4 景观格局分析 景观指数高度浓缩了景观格局信息,能反映其结构组成和空间配置特征,更好解释和体现景观功能[15]。根据研究目的及研究区域景观尺度的特点,本研究在景观尺度上选取了斑块数量、平均斑块面积、边缘密度指数、斑块密度指数、周长面积分维数、香农多样性指数和香农均匀度指数进行分析,通过Fragstatis 4.1完成景观指数计 算。

图1 研究区范围Fig.1 Location of study area

图2 2000-2014年土地利用分布Fig.2 Spatial distribution of land use during 2000-2014

图3 2000-2014年土地利用类型变化Fig.3 Spatial variations of land use change during 2000-2014

2 结果与分析

2.1 土地利用结构变化分析

土地利用结构是指在某区域内各种土地利用类型的数量比列关系以及空间分布特征[16]。由表1和图2分析,研究区域内,林地主要分布于麟游黄土台塬和陇山石质山地区域,面积居于绝对优势,面积比重为50%~57%,且处于增加趋势,故研究区景观基质为林地。其次是耕地,约占研究区面积30%左右,但处于减少趋势,由于千川河道地形平坦,土地肥沃,利于灌溉,所以此区域耕地分布最广。再次是草地,面积比重约10%,较多分布于麟游黄土台塬区,这与此区域地势较高,温度偏低,降水量少有利于草本植物生长的自然条件密切相关,关山牧场即位于此区域。前10 a,草地面积处于增加趋势,后期草地面积有所减少,但减少比例不大。城镇用地占土地总面积2%以上,且处于增加趋势,以千川河道城镇分布最广。未利用地和水域仅占研究区面积均不到1%。

2.2 土地利用时空变化分析

单纯土地利用类型面积增减对于探究区域土地利用总体情况变化有一定的参考价值,但是无法很好反映各地类间转化情况,研究土地利用类型转换有助于即时掌握土地利用类型时空分布变化过程[17-19]。通过分析2000-2014年土地利用转移矩阵(表2),结合2000-2014年土地利用类型变化图(图3)可以看出,耕地转出幅度最大,主要发生在千川河道和麟游黄土台塬区,转出面积达20 878.23 hm2,主要转换为草地和林地,占耕地转出量的46.61%和 45.34%,其次转化为建设用地,面积为1 580.8 hm2,占 7.57%。草地 92.15%由耕地转入,7.72%由林地转入。林地同样主要由耕地转入,占林地转入量的93.02%。草地和林地面积增加最明显区域集中在麟游黄土台塬西部地区,在研究时段内,建设用地转出量最少,面积扩张明显,转入面积1 287.03 hm2,88.11%由耕地转入,由于千川河道地势平坦,城镇化速度较快,建设用地扩张占用耕地数量最多。林地、耕地、草地之间转化频繁,主要原因是人为砍伐和破坏导致部分林地退化为草地,人口增长的压力又使部分荒草地和林地被开垦为耕地,随着生态恢复和退耕还林还草政策的实施,耕地又转化为草地和林地。

表1 2000-2014年土地利用结构Table 1 Land use structure during 2000-2014

表2 2000-2014年各类土地利用转移矩阵Table 2 Land use transfer martix during 2000-2014 hm2

2.3 土地利用变化速度分析

不同时期各土地利用类型动态变化速率差异显著,由表3分析可知,研究时间段内,未利用地耗减度和动态变化度均最高,耗减度从2000-2005年的9.70%上升至 2005-2010 年的10.30%,2010-2014年耗减度降低,但相比其他地类仍较高,表明14 a间,未利用地受到重视并得到充分利用。耕地2000-2005年动态变化幅度最大,主要是耕地耗减,耗减度为1.17%,2005-2014年耗减度逐渐降低,耕地的开发度一直处于弱势,不足0.1%。草地和水体的开发度在2000-2005年均较高,草地的开发度一直处于减少趋势,其动态变化幅度也相对减小,2010-2014年,草地的耗减度>开发度。水体的开发度呈先减少后增加模式。建设用地耗减度最小,并且2000-2010年,耗减度为0,动态度和开发度先增加后减少,表明研究区在2010-2014年,城镇化速率有所减缓。林地的动态度和开发度均处于减小趋势,其耗减度也较小。综合分析,各地类在研究后期动态变化幅度均有所降低,表明研究时间段后期区域土地利用变化相对趋于稳定。

表3 2000-2014年各类土地利用变化指数Table 3 Indexes of dynamic changes of the land use during 2000-2014 %

2.4 景观格局变化分析

土地景观类型之间的相互作用,共同影响着景观水平格局特征。总体上看,该区域景观水平格局指数在研究时段内发生了不同变化(表4)。

表4 景观尺度上景观格局指数Table 4 Landscape indices on landscape level

景观破碎化程度可以用斑块数量、平均斑块面积、边缘密度指数和斑块密度指数4个指标来反映[20]。研究期间,景观斑块数量、边缘密度、斑块密度指数均呈降低趋势,减幅分别为4.31%、7.57%和2.87%。平均斑块面积呈增加趋势,增幅为4.51%。这些指标变化说明景观破碎化程度降低。

香农多样性指数是对景观元素或生态系统在结构、功能及随时间变化方面多样性的反映,它体现了景观异质性[21]。研究表明,香农多样性指数一直处于上升趋势,增幅为0.84%,说明这期间的景观异质性增加。香农多样性指数和香农均匀度指数呈显著正相关关系,香农均匀度指数增幅同样为0.84%,表明各景观类型均匀度增强。综上说明,研究区土地利用景观类型趋于均衡化和多样化发展。景观抗干扰能力和生态系统稳定性得到提高。

周长面积分维数在2000-2005年呈增加趋势,增幅为0.25%,说明前期经济发展过程中未注重土地利用的合理化,使研究区景观整体形状趋于复杂。2005-2010年,周长面积分维数有所下降,减幅为0.07%,说明后期经济发展和城市发展更加有序,实施的生态恢复工程使研究区土地利用景观斑块在形状上趋于规则化、简单化。但总体来看,2014年周长面积分维数与2000年相比较高,表明还有待于进一步加强生态恢复,合理进行生产建设,使土地利用趋于合理化。

3 结论与讨论

宝鸡市渭北旱塬区地处关中平原与陇山山脉的过渡地带,其景观变化有着自身的特征。通过2000、2005、2010、2014 年4 期近 14 a的遥感影像数据研究分析获得以下结论。

研究区土地利用类型主要为林地,所占面积>50%;其次为耕地,所占比例约30%。研究期间,草地、林地、建设用地面积整体呈增加趋势,主要由耕地转入,分别占耕地转出量的46.61%、45.34%和7.57%,耕地面积减少最多,变化的主要动力是由于退耕还林还草政策实施与城镇化快速发展所导致。

研究区土地利用类型处于动态变化状态,2000-2005年期间变化度较大,2005-2014年期间变化度相对降低。其中,未利用地和耕地耗减度较高,分别是10.3%和1.17%;相应地,草地和水体开发度较高,分别是1.62%和2.03%;林地的动态度和开发度处于降低的趋势,建设用地动态度2000-2010年处于缓增加的趋势,从0.53%增长至 0.95%,后期有所减缓降低至0.69%。

研究区2000-2014年域景观格局变化是,整体景观格局破碎化程度降低,景观抗干扰能力和生态系统的稳定性得到提高,但其周长面积分维数14 a间有所下降,说明景观整体形状在人为和自然因素的干扰下趋于复杂化。

宝鸡渭北旱塬区在后期的土地利用规划与发展中,需要合理管控建设用地扩张,保障耕地和其他用地类型规模,以保证粮食安全,促进生态建设,引导区域和谐可持续发展。