交通工程学中“交通概念”的讲授方法研究

何 庆

(北京警察学院道路交通管理系, 北京 102202)

0 引言

交通工程学是公安院校交通管理工程专业一门重要的基础理论课程,更是社会院校交通工程专业的入门课程,一般开设于大二下学期或者大三上学期。通过本门课程,学生学习掌握交通特性、交通参数调查与分析、交通流理论、通行能力调查与分析、交通规划、交通管理与控制、停车管理等方面的基础知识和基本能力,为《交通管理与控制》《交通秩序管理》《交通规划》等专业课程奠定坚实的理论基础。可以说,如果学生对本门课程学习理解不到位,很大程度会直接影响其在本专业的总体学习效果。

1 交通工程学课程质量现状

根据笔者授课体会来看,本门课程存在“老师难讲、学生难学”的特点。而从文献检索来看,很多教师也提出相似的感受或评价。孙耀东等认为交通工程学教学内容抽象、生硬,教师上课难;课堂知识枯燥、乏味,学生听课难”[1];陶明霞等发现“内容多,知识点分散,对于刚接触专业基础课的学生来说,缺乏实际的认知,很容易产生厌学的情绪[2];王苏林认为“由于交通工程学涉及内容丰富,现行教材版本较多,且多侧重理论教学,对于独立学院的本科教学来说不易把握”[3]。郑建湖也做出了类似评价[4]。于景飞认为“现有交通工程学教材大多着重论述交通工程的基本概念、理论和原则等。相对来说,学生学起来感觉比较抽象、枯燥无味,很难把握住重点和要点”[5]。张水潮等发现“对课本内相关概念无法得到充分的理解,导致学生对交通工程学整体学习的把握不明确,在课堂的学习中容易出现‘迷茫’的状态”[6]。汪恩军等认为“交通工程学在中国、美国乃至世界也没有能形成一套完整、成体系的方法论”[7](是限制交通工程学课程质量的关键原因)。

概言之,这些文献认为目前我国普通高等本科院校和高职院校的交通工程学的课程质量有待提高。究其原因主要,一是知识点比较分散;二是概念较为抽象,难以把握。对此,这些文献提出了多种教学改革措施以保障课程质量,包括调整课程内容、模块化教学、采取4阶段教学法、增加实训等。

而笔者认为学生对交通这个概念认识不充分,是局限本门课程授课质量的根本原因。本文从3个方面介绍这种认识不充分的具体体现以及如何解决。

2 交通工程学中交通概念认识及讲授方法

2.1 授课从“交通是一种现象”的本质出发

课程一般从研究对象出发,展开讲授。如光学从光出发,然后研究光的属性(光的三基色)。交通工程学也应该从交通这个概念出发。然而什么是交通?以国内最为著名的两本教材《交通工程学》《新编交通工程学导论》为例。前者指出:“城市交通功能的基本定义是:完成人和物的空间移动”[8],后者给出的定义为“交通是交通体在交通管理空间有通达目的的移动”[9]。这两个定义高度相似,简而言之,交通是移动。但遗憾的是,前者未就定义展开论述,后者对定义展开论述,但篇幅不多。文献[1-7]也未详细品味交通这个概念。然而,对交通定义的品味,却是把握交通的概念、学好本门课程的基础。

在课堂上对学生进行的简单调查显示,大部分学生将交通认作道路、车辆、交通系统等,几乎没有学生认识到交通是移动。这就影响学生对于相关概念的理解。如若学生将交通与交通体混淆,最直接的表现,就是将交通量理解成交通体的数量,将会导致将密度和流量两个基本概念的混淆。不仅如此,更重要地是可能运用错误的思维把握交通的定义。交通体是一种具体事物,可以运用感官来把握。而交通却是是一个“无色、无味”,且存在于较大时空范围之上的现象。学生必须运用理性思维进行把握。这时,就必须对交通定义进行充分阐述。

首先,可以采用交通轨迹时空图来描述交通[9-10]。它将交通体的移动轨迹绘制到时空坐标系中,帮助学生认识交通。交通轨迹图,如图1所示。其横坐标为时间,纵坐标为距离。例如,当车辆2从A点驶向B点,车辆在时空坐标系中留下一道车辆2的轨迹线,多个车辆在这个时空范围内留下多条运动轨迹。

图1 交通的时空轨迹图

在运用轨迹图描述交通之后,借助“度量”这个概念,通过度量交通,促使学生进一步理解交通这个概念,同时还可以引入交通量、速度和密度这3个重要概念。如果不强调交通是一种移动,学生就难以理解交通量,很可能错误地将交通量理解成交通体的数量。而且如果不借助度量交通这一概念,交通量、速度和密度3个基本概念的出现颇有些突兀。

在此基础上,进一步借助“命名”,通过对不同交通流的命名,还可进一步强化学生对交通的感性认识,达到提升学生对交通的理性认识。如以出行目的命名旅游交通;以地点命名高速公路交通;以交通方式命名货车交通等等。

通过强调“交通是一种移动”这一本质,继而通过时空轨迹图、交通流三参数、交通流命名等3种方式,充分阐述了交通的定义,确保学生对交通有一个基本和正确的认识。

2.2 从3个层面分别把握交通特性

从“交通是一种移动”来认识交通还不够充分,还需要认识到交通在个体、群体和系统3个层面表现出不同特征。在个体层面,交通是单个交通体的出行,是一种行为。个体交通从来都不可能是独立存在,在现实生活,多个个体交通通过跟车、排队、变更车道、穿越车头间隙等多种组织形式,共同组成群体交通,并作为一个整体,表现如流体,称之为交通流。最后,从社会层面观察交通,交通更多地表现为经济社会的一个子系统。

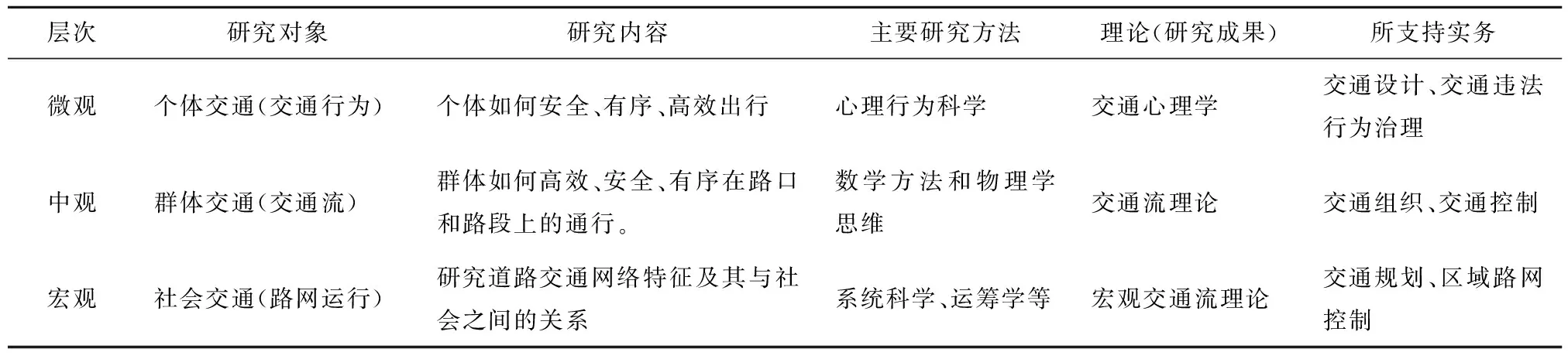

作为行为、流体和系统,交通表现出不同的特性,需要用不同的研究方法,形成特色不同的理论成果,指导不同方面的实践。3种交通研究对象、内容、方法和成果见表1。

表1 3种交通的研究内容、主要方法、理论成果等情况

现有教材很少关注到这一点。首先,在概述部分,没有明确或区分这3种交通,容易让学生忽视这个问题;其次,在交通特性一章中,多是介绍人、车、路的特性,少数介绍了交通流特性,几乎没有介绍交通系统特性,容易让学生误认为交通特性等同于人车路特性;最后,在交通规划、交通管理与控制等章节中,交通方式选择等个体交通知识与交通分配等交通系统知识衔接在一起,让交通工程知识过度偏向实践导向、而非理论导向,降低了知识的体系化水平。

更为重要的是,强调3种交通的区别,是为了避免让学生采用错误的方法来认识和学习交通。如有些教材特别强调了交通的系统性(包括动态性、整体性等),似乎系统性是交通的唯一属性。事实上,但这种系统性主要存在于社会交通中,而在群体交通和个体交通中鲜有体现。但如果将系统性作为整个交通的特性,恐怕有以偏概全的嫌疑,容易造成学生认识的混乱。

甚至,方法的差别甚至影响着思维的差别、甚至价值观的判断。如研究交通流理论主要依靠数学方法和物理思维,带有明显的机械哲学的色彩,要求思考问题必须严谨、精确。而研究交通系统必须依靠系统科学等,要求研究者必须持动态、开放、甚至模糊的思维。两者之间显然存在矛盾。特别在实践层面,在交通流理论指导下交通组织的严谨性,与交通系统科学指导下的交通规划与设计的经验性,两者之间存在明显的冲突,甚至会动摇交通工程科学的严肃性。

因此,强调3种交通,有助于学生更加全面认识交通,有助于学生理解交通特性,继而理解研究这些交通特性的研究方法,更加辩证、全面地掌握研究方法的科学性。

2.3 注重概念和实验、应用和多媒体结合

交通工程学作为交通工程的入门课程,存在着大量的概念。这些概念“言浅意深”。“言浅”是指概念表述比较简单,一旦多且杂时,学生就容易忘记;“意深”是指这些概念表述虽然简单,往往都是来自于实践,具有一定应用背景。

对此,如果仅通过课堂讲授式教学方法,不容易给学生留下深刻印象,学生难以把握相关概念。因此,应当注重概念和实验、应用和多媒体结合起来。概念与多媒体结合,就是指要借助多媒体展示交通现象,讲授交通工程学中的概念,提高学生对交通现象的感性认识,支持学生对交通概念的理性把握。这种教学方法已经得到了广泛应用,在此不加赘述。

概念与应用结合,就是指在介绍概念时,从应用中引入概念,并在应用中深化概念。一般理论课程,往往围绕研究对象产生大量概念,并且概念之间存在密切逻辑关系,这样其中逻辑的把握,就能把握概念。但交通工学是一门应用学科,除了交通量等基本概念,更多的概念并不是对研究对象观察而产生的,而是建立在一定的应用基础上,其间也并无关系。如年交通量,是与交通规划密切相关。因此,介绍年交通量应介绍其应用背景,否则学生不知道为什么要介绍年交通量,谈不上把握这个概念。另一方面,要注意设计大量的实训内容,督促学生思考和研究交通现象,从而深化对交通工程学的理解,这一点也在相关文献中得到了类似的、广泛的讨论[1,4,6-7]。

概念与实验相结合是指,要通过实验巩固学生对概念的认识。有些教材先广泛地介绍了各种交通特性,然后介绍了各种交通调查方法。这种逻辑符合“研究对象- 研究方法”的一般逻辑。但对于学生,学习起来较为困难。这是因为,交通特性和概念过多,广泛地包括了交通量、年交通量、年平均交通量…、速度、占有率,甚至延误、车头时距、车头间距等。概念较多,讲授似蜻蜓点水,学生并未深刻理解概念。调查方法也很多,且涉及较为复杂的数学知识,同理也存在学生理解不透彻的问题。

对此,教学可以采用先讲授一种交通特性(往往也是一种交通参数),然后组织调查,待学生掌握透彻后,再讲授另一种交通特性。如在讲授交通量的概念后,组织学生开展交通量的调查,并要求学生围绕着调查结果,就其应用开展讨论。在这看似无聊、却数以百次的重复计数过程中,在对问题的分析与讨论中,学生对交通量甚至交通的概念有着较为深刻的认识。

3 结语

如前所述,大量文献普遍认为,交通工程学的课程质量有待提高,原因知识点很分散、且概念较为抽象。受限于较弱的抽象思维能力和空白的专业知识基础,学生难免感到知识点繁多、不易理解。这一点突出体现在普通高等本科院校和高等职业学院。为此,需要加强课程的知识体系和教学方法建设。但另一个方面,一些院校的本门课程知识体系建设上也存在问题。如将交通等同于交通系统,将交通特性等同于人、车、路的交通特性。这反而进一步混淆了学生对知识的理解。

本文提出在本门课程中:(1)强调“交通是一种移动”的本质;(2)借助“度量交通”引出交通流三参数;(3)通过命名交通,完善对交通主观性的认识;(4)从微观、中观和宏观考察交通,从而获得交通行为、交通流和交通系统,建立对交通的完整认识;(5)利用实训、实验和多媒体巩固对交通的认识。

笔者在4轮教学中逐步采取了上述措施,有效地改善了教学效果。通过检验发现,学生对交通概念的认识更加准确、深刻、完整和体系化。同时由于概念更加具体和形象,学生在建立感性认识基础上开展理性认识,学习难度下降,课堂气氛更加轻松和谐。