基于PACS探讨皮下脂肪含量与脂肪肝的相关性

许思恩 林晓荷 罗莉莉 李清萍 何家维★

随着我国经济发展和人们饮食结构的变化,肥胖和脂肪肝的发病率逐年升高[1],肥胖是一种长期能量摄入过剩而出现脂肪细胞体积增大或数量增多,临床上以体重增加和脂肪异常堆积为主要特点。脂肪异常堆积多是内脏脂肪和皮下脂肪的增多,文献中有关内脏脂肪与高血脂、高血压等的关系已有诸多研究[1-4],而皮下脂肪堆积和肝脏的脂肪变性(脂肪肝)的相关性研究不多,本资料利用CT扫描图像,并借助医学影像归档与通信系统(PACS)上一些测量工具就该方面进行了初步探讨。

1 临床资料

1.1 一般资料 本资料在PACS上回顾性收集温州医科大学附属第二医院在2017年1月至5月间,进行腹部CT扫描,并排除有长期酗酒、慢性病的患者,如糖尿病、肾病、慢性支气管炎,以及有明显外伤、肠梗阻和胰腺炎等急性病患者,年龄>40周岁,影像资料符合研究测量要求的患者。共148例入组,其中男81例,女67例;年龄40~82岁,平均年龄(53.6±5.5)岁。

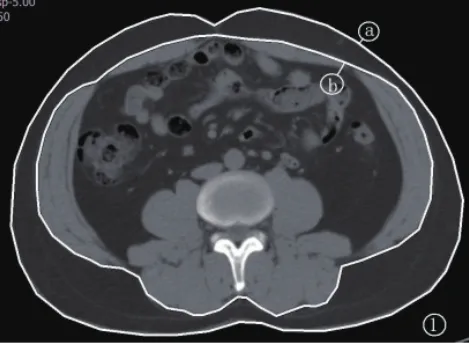

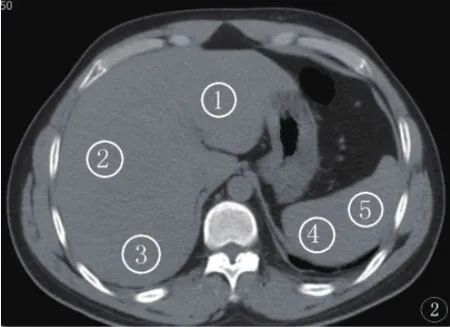

1.2 检查及测量方法 148例均采用Philips 16螺旋CT机扫描,参数:120kV,120mA,层厚1mm,螺距1.0,扫描范围从隔面至髂棘水平,原始图像经过轴位重建成层厚5mm,层距5mm的图像,所有图像均经过PACS局域网传送至工作站,由一位放射科副主任医师在工作站上测量。测量方法如图1、2所示,图2测量肝脏和脾脏的CT值:在肝脏门静脉水平的左叶、右前叶和右后叶分别选择面积约250mm2左右的区域测量CT,同样在脾脏上测量2个感兴趣区。图1示测量皮下脂肪面积及腰围:选择肚脐水平层面,借助PACS所具有的测量工具,测量皮下脂肪区域面积和腰围长度。

图1 测量皮下脂肪及腰围 在肚脐水平层面沿表皮划线a,即为腰围,再沿腹壁肌外缘划线b,线a和b之间的面积即为皮下脂肪面积。

图2 肝脾CT值测量 选定肝脏门静脉水平层面,分别测量左肝,右肝前叶和右肝后叶三个区域的CT值,区均值即为肝CT值,同样在脾脏上选择两个区域测量CT值取均值即为脾脏CT值

1.3 统计学方法 采用SPSS19.0 统计软件。计量资料以(s)表示,组间比较采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。相关性分析采用 Pearson 分析,以r= 0-0.25表示无相关性,r=0.25~0.49表示弱相关,r=0.50~0.69表示中度相关,r=0.70~0.89表示明显相关,r=0.90~1.00表示极密切相关。同时按照肝脏和脾脏CT值的比值(以下简称:CT比值)大小分组,以CT值比值≤1为脂肪肝组,>1为非脂肪肝组,分别进行腰围、皮下脂肪面积等参数比较,其中以皮下脂肪积面积来评价皮下脂肪含量,皮下脂肪面积除以腰围作为皮下脂肪厚度[4]。

2 结果

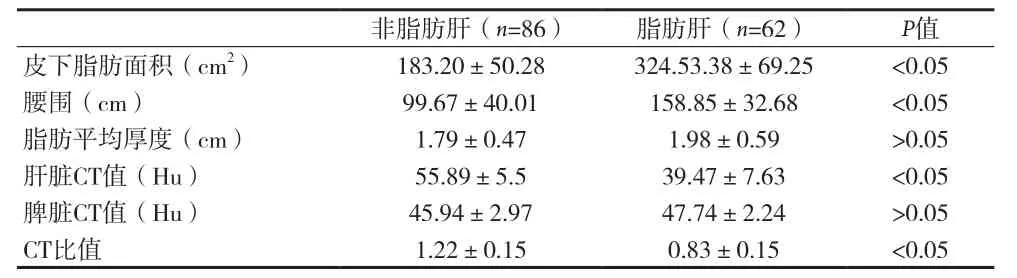

148例患者中,男81例,女67例,平均皮下脂肪面积为(243.07±68.40)cm2,腰围为(124.82±23.57)cm,皮下脂肪平均厚度(1.87±0.53)cm,肝脏CT值为(48.93±10.39)Hu,脾脏CT值为(46.71±2.84)Hu,皮下脂肪面积与CT比值的相关系数r=-0.526,而皮下脂肪厚度与CT比值的相关系数r=-0.169。如表1,148例中脂肪肝患者62例,非脂肪肝患者86例,前者CT比值为(1.22±0.15),后者 CT比值为(0.83±0.15),与皮下脂肪厚度的相关系数分别为0.061,-0.144。

表1 148例脂肪肝与非脂肪肝患者参数比较

表1 148例脂肪肝与非脂肪肝患者参数比较

?

3 讨论

3.1 皮下脂肪含量及测量 肥胖已经成为影响人类健康的三大重要慢性流行性疾病之一,腹型肥胖患者通常预示内脏脂肪和皮下脂肪的大量堆积,在人体腹部以腹壁肌为界,其外侧为皮下脂肪,内侧为内脏脂肪[5]。对于肥胖患者,区分内脏脂肪和皮下脂肪分布可能比计算脂肪堆积总量的危害更有意义,因为许多作者指出[6]内脏脂肪是导致糖尿病、心血管疾病及血脂异常的重要危险因素,而腹型肥胖患者在排除内脏脂肪影响的情况下,腹部皮下脂肪含量与代谢综合征的发生呈反比,亦即皮下脂肪在改善人体胰岛素敏感度和糖代谢过程中发挥着重要作用,但也有作者持相反观点,认为皮下脂肪尤其是腹部皮下脂肪功能异常同样会导致糖代谢异常[5],如宋彬等[7]分析文献指出,大多数研究认为内脏脂肪才是导致胰岛素抵抗的原因,皮下脂肪是胰岛素抵抗的保护因素。当然,内脏脂肪或/和皮下脂肪过量堆积并不一定发生脂肪肝[8]。因此,作者希望通过准确的测量来初步探讨皮下脂肪含量与肝脂肪变性程度的相关性。测量皮下脂肪的含量方法有多种,一般常用的“指捏法” 测定皮下脂肪厚度继而推测皮下脂肪含量,即用拇指和食指捏起皮肤及皮下组织测量其厚度,该方法易受提捏力度、皮肤弹性、皮肤厚度、体位等因素的影响,误差相对较大。目前影像检查是公认测量脂肪量的有效方法,其中超声扫描是一种简单易行且无辐射的检测方法,但也受到操作医师人为的影响,重复性较差,CT扫描或磁共振成像术被认为是最具准确性和可重复性的测量方法,且腹部单层面脂肪面积与腹部脂肪体积密切相关[9]。本文统一采用肚脐水平单一层面的CT图像,借助PACS的测量工具进行皮下脂肪面积和相同层面的腰围测量(如图1)。需要说明的是,陈炽华等[3]以L4/5后方棘突至皮下的距离为皮下脂肪厚度,作者认为这可能并不合适,如图1所示,腹部皮下脂肪堆积厚度并不均匀,可能是前腹壁分布多或侧腹壁多,为此作者测量整个选定CT层面的皮下脂肪面积,并除以腰围,以得到近似皮下脂肪的平均厚度,这能更好的反应皮下脂肪堆积量,也能减少体型的影响,并借助统计学软件分析皮下脂肪面积及厚度与肝脂肪变性更相关。本研究发现皮下脂肪含量(面积)与腰围呈明显正相关(r=0.856),与CT比值的相关系数r=-0.526,而皮下脂肪厚度与CT比值的相关系数r=-0.169,说明皮下脂肪厚度并不随着皮下脂肪含量增多而增厚,而是受到腰围影响,单纯通过测量皮下脂肪厚度来推测肝脏脂肪变性程度并不可靠。

3.2 脂肪肝评价及与皮下脂肪含量相关性分析 脂肪肝是指肝脏内脂肪代谢异常,过多的脂肪在肝内积聚,当脂肪含量超过肝脏湿重5%时即可诊断。经皮穿刺检测肝细胞中的脂肪含量被认为是诊断脂肪肝的“金标准”,但这种方法有创伤,临床应用较少,更多的是通过CT和超声等影像学方法,尤其是CT,借助肝脏和脾脏CT值的比值,能比较准确和定量的反映脂肪肝的程度[10]。CT的优势是能够分辨人体组织密度的轻微差别,CT值是 CT 图像中各组织与 X 线衰减系数的对应值,反映的是该组织的密度,但受到人体的内在因素如呼吸,以及CT设备度等外界因素影响,本研究中,为了减少干扰因素,作者选择的特定时间段内,在同一台CT机上进行腹部检查的并排除了某些特殊患者后的所有被检查者,并依据文献,当比值≤1时即诊断脂肪肝,且按此标准将患者分组。本研究发现,皮下脂肪含量(面积)与肝脏脂肪变性(CT比值)具有中度的负相关(r=-0.526),即皮下脂肪堆积越多,肝脏脂肪变性可能越严重,如表1所示,脂肪肝患者皮下脂肪含量、腰围均与非脂肪肝患者有显著差异(P<0.05),但皮下脂肪厚度无明显差异(P>0.05),说明肥胖患者在皮下脂肪含量增多的同时腰围也在增大,而平均厚度并不一定增大,当然腰围的增大与内脏脂肪增多也密切相关。同时作者也发现皮下脂肪含量与CT比值仅有中度相关,而非密切相关,究其原因,可能跟脂肪肝形成原因有关,脂肪肝形成受多种因素影响,如饮食、肥胖、高血脂、高血压、高血糖以及嗜酒等,肥胖造成的脂肪堆积仅是其中的原因之一,且肥胖患者的脂肪众多,可以堆积在内脏也可以在皮下,已有文献表明内脏脂肪与脂肪肝形成有密切关系[10]。有文献提到皮下脂肪是对预防代谢性疾病有益,虽然相关系数为负数,但数值较小[5-6],而本组患者未就异常代谢疾病深入分组。对于脂肪肝患者和非脂肪肝两组患者比较,也发现脾脏CT值前者稍小,但无差异性(P>0.05),提示脾脏脂肪变性轻微,与肝脏不同步。

由上分析可见,借助PACS所具有的测量工具,在CT图像上可以对肝脏脂肪变性以及皮下脂肪含量进行定量评价。对于腹型肥胖者,腰围的增大是与皮下脂肪堆积有明显相关,与肝脂肪变性也有中度相关性,但皮下脂肪平均厚度与肝脂肪变性无相关性,如此可见仅通过“指捏法”或超声测量皮下脂肪厚度来推侧其与肝脏脂肪变性的相关性并不一定可靠,通过测量皮下脂肪面积来推测肝脏脂肪变性可能更可靠。当然,本研究存在不足,如未对患者的体质指数以及内脏脂肪含量等进行测量、分组比较研究。