走进“川心村”

——广西壮族自治区灵山县川心村民政工作剖析

◎ 民政部第20工作组

川心村隶属广西壮族自治区灵山县丰塘镇,是中国西南地区的一个普通的自然村落。政研中心蹲点工作组分两批共12人次,在5至6月间先后8次深入该村,运用召开座谈会、走访村民、发放问卷等方式进行调研,对其经济社会状况以及民政工作情况进行了较为全面的观察了解。

基本情况

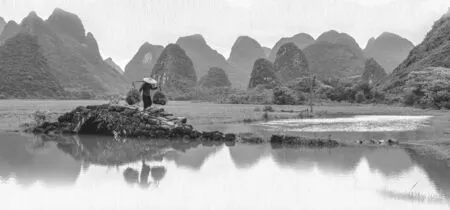

川心村位于广西南部丘陵地带,系南亚热带季风气候区,因其被山岭环绕、山势似“川”字,而村庄恰居“川”之中央,故得名川心村。

生产方式。川心村是典型的农业村,种植业林业养殖业兼具,2017年村人均收入约1万元,是当地的中等收入村。800多人外出务工,占人口总数的44%,务工收入是村民重要收入来源。近两年,农村合作经济组织如土鸡养殖专业合作社也开始成立,有些养蛇专业户也积极参加县养蛇合作社,实现致富。

生活方式。居住:房屋一般依山而建,新旧并存、高低并立,但间距过小且缺乏统一规划而稍显拥挤。村民喜好建高楼,90%的农户都盖了新房,其中“面子”、攀比是主要原因。饮食:以大米为主,玉米、芋头也常见其餐桌。人们在房前屋后的小地块或旱地上种菜,基本能够自给自足。赶圩:即赶集。每逢大的节日,村里空地可以形成小集市,同时可以通过到镇上赶圩采购日常、大宗用品。婚姻:结婚家庭花费一般在5万左右,少数条件好的达到8-10万。男方彩礼一般1-2万,最多3万。村民随礼一般200元-600元。丧葬:川心村属于土葬区,除少数传染病人死后火化外,全部土葬于周边山地。尚无红白理事会,殡葬事务丧事办理以邻里帮忙为主。随礼一般30-50元。殡葬花费一般为2-3万元,其中做法事收费3600元。

民俗习惯。炮期:炮期是丰塘镇的一大文化特色,为广西非物质文化遗产,是为庆祝春天到来和祈求一年的风调雨顺、六畜兴旺、五谷丰登而举行的节日。炮期活动有利于凝聚和巩固村民共同体意识,近些年对于返乡过节外出务工人员“再融入”发挥了一定作用。宗教信仰:村民多信仰道教。村中心的大排庙,实际上是川心村象征意义上的集体宗祠。庙是大家集体供奉的神明的住所,家庭的宗教活动都在自己家里开展。厅邸传统:大姓宗族都注重建立厅邸(又叫厅堂,功能类似祠堂)传承族风和家风。

治理体系

近年来,川心村着力加强基层党组织建设,发挥村委会自治作用,健全团支书等后备干部梯级化培养机制,建立了一批村级社会组织,发挥了村规民约作用,自治、德治、法治的乡村治理体系初步健全,治理取得了一定成效。

党的领导。川心村党支部是灵山县委评定的先进基层党组织和广西壮族自治区党委组织部评定四星级党组织。目前,川心村共有党员40名,党支部由3人组成。党支部3人、村委员3人,两委成员共5人(因1人交叉)。

决策方式。在“两委”决策上,村“两委”班子较为和谐、团结,在决策方面比较民主和规范,能够严格落实“四议两公开”制度。比如,在村张贴栏及时公示“低保救助民主评议情况”“垃圾费缴交明细”等。村支部和村委会之间关系较为顺畅,一般通过联系会议制度会商、解决重大问题。村务监督委员会(3人)履职情况较好,村“两委”凝聚力较强。

经费保障。村级运转经费为由镇每季度拨付5000元,共2万/年,主要用于办公用品、设施维修、电费、网费、公益活动、文体活动和节日活动等。目前的经费数量与承担的工作量不相匹配,仅仅是勉强维持。

后备干部培养。川心村组织建设的一大亮点是党建引领团建,村两委配备团支书作为村后备干部。制定了《川心村后备干部培养计划和措施》,每年选拔35周岁以下、工作表现优秀、文化程度中专以上的中青年干部经民主测评后上报镇党委备案。同时,为加强对村后备干部的锻炼,还制定了《川心村后备干部设岗定责制度》,有针对性地根据其致富能力、个人特长等不同特征,设置相关岗位。

“软法”作用。川心村制定了《川心村村规民约》《川心村村民文明公约》,以“软法”促进乡村文明建设。但是村规民约局限在村容村貌、乡村卫生方面,过于狭隘。还成立了创建文明村工作领导小组,制定了《川心村创建“自治区文明村”实施方案》,2014年9月被广西区精神文明建设委员会评为文明村。

民政工作落实与开展

工作力量。丰塘镇的普遍做法是由各村委会成员的村文书承担民政工作。截至2018年4月,川心村的民政对象约280余人。几乎是文书一人具体负责全村民政工作。文书还要承担村里的账务、卫生、扶贫、治安等工作,且收入较低。

低保工作。低保对象成因多是因病、因残、因学或缺少劳动力,特别是因病占比达70%左右。低保政策仍然存有一定问题:一是低保核查精准难。种植业、养殖业收入难以量化,打工收入因其隐蔽性强等难以核算。二是低保补差难落实,分A、B、C三档的补助方式易导致低保户之间补助差距过大等制度风险。三是低保政策“悬崖效应”明显。低保“资格”导致医疗费报销比例、子女教育、水电费减免、扶贫等政策捆绑和叠加,造成低保户和低保边缘户之间的救助政策悬殊,致使有人甚至不要低保补助也要“低保身份”。

特困人员供养。集中供养上,村里设有“五保村”,面积400平方米,住房4间,居住5人,条件十分简陋、有火灾隐患,无法提供除居住外任何养老服务。而且后续维护耗资巨大,可持续性面临挑战,入住人员少,功能作用有限。另有分散供养12人。截至目前,集中和分散供养标准为每人每月358元,直接发放到个人。

老年人服务。该村主要是居家养老,由子女供养。机构养老主要是五保村来承担。社区养老方面,主要体现在村“两委”成员巡视走访和邻里互助,缺少专业化的、制度化的社区服务,这也是多数农村养老的现状。村老年协会在重阳节、春节等节日组织慰问活动,为一些困难老人送一些食用油、方便面等物品。老年协会组织志愿者(目前20人左右)重点为五保、高龄、失独、空巢等26名困难老人提供精神慰藉、生活照料、代购等服务。物质方面,享受养老金和高龄补贴政策,所有60岁以上的老人都能享受“新型农村养老保险金”,每人每月90元。

留守群体。一般先由村文书去镇上开会或参加培训,回来向“两委”汇报工作,由村支书安排文书完成。如核查信息、搜集数据、整理表格后呈报镇民政办。调研发现,留守群体未必是问题群体。如,多数留守儿童因为爷爷奶奶较为年轻(50岁左右)、父母外出打工经济支撑较好、村幼儿园小学健全等原因,身体健康、精神相对良好,也未有歧视存在。但是留守儿童在精神慰藉方面确实存在一定问题,在入户中发现,“想念父母”“希望爸爸妈妈多回来”的表述是留守儿童的最大关切。

几点思考

民政工作并非孤立存在,与村的政治、经济、文化、生态、自治、组织、风俗、民意等要素有着千丝万缕的联系。如何看待宗族文化、外出务工、留守群体等社会文化现象,川心村又如何突破各种制约瓶颈实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕,值得深入思考。

关于宗族文化。川心村的祠堂文化、宗族文化,实际上是传统力量生生不息的表现,它对培育良好家风、淳朴民风、文明乡风具有一定积极意义。要辩证看待,在坚持传统文化自信基础上,既要从加强正面引导、鼓励发挥正向效应方面进行支持,也要坚决打击封建迷信,剔除思想糟粕。

关于外出务工。外出务工者导致了川心村的“空心化”,同时也不可否认他们也给自己的家庭带来了物质和“面子”保障。也要承认,没有人气,仅靠留守的“386199部队”,发展无从谈起。乡村振兴关键在人,可从两方面下手。一方面要靠“育”,大力培育新主体——新农民、新型农业经营主体和新型工作队伍。另一方面要靠“引”,就是要通过各种政策,把外面的人才引进来。同时,要创造让人回得来、留得住的条件和环境。

关于留守群体。川心村的蹲点调研,让我们必须反思“标签化”的定位,也让我们认识到经济发达与人民幸福之间并不必然成正相关关系。以川心村留守儿童为例,多数留守儿童的爷爷奶奶年龄在48岁-60岁左右,身体健康,能够给予其足够的关爱。同样,川心村的留守老人在物质、服务、文体、精神慰藉等需求方面得到基本满足。因此,对待留守群体,要坚持因地制宜,关键是要针对具体地区、具体群体的差别性需求,只有这样,留守群体中的问题群体才能真正得以解决。

关于公共服务。该村基本的医疗卫生、公共教育、公共文化等服务基本能够满足村民需求,但是在交通、就业、创业、养老服务、医疗保险等领域存在供给不足的短板。各级党委政府要重点从政策、资金、项目上进行支持,为人员流动、产品流通、信息流畅创造有力条件。强化医疗卫生保障,继续优化村幼儿园、小学条件,推动农村基础设施建设提档升级。

关于村级治理。该村治理能力面临挑战:“两委”凝聚力在削弱、村民内生发展动力不足和村社会组织、经济组织不发达。川心村党支部能够在广西全区评定为四星级党支部,不仅仅是规范化建设的结果,更是对其作用发挥的肯定。川心要发展,必须继续发扬其党建工作优势,进一步提升组织力,特别是完善村后备干部选拔培养机制,继续推进党支部星级评定升级,切实把党支部建设成为推动发展的坚强战斗堡垒。完善川心村治理体系、提升治理能力,关键要充分发挥多元治理主体的作用,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。一方面,要尊重村民主体地位,激发其积极性、主动性和内生动力。另一方面,引导村民选优选强的带头人,作为全村发展的“火车头”。

川心村不仅仅是一个村,它更像是显微镜,放大出中国的影像。我们有必要把川心村放在中国发展的大背景中来考量。中国农村正经历一次新的转型,乡村振兴正是带动此次转型的重要牵引和战略支撑。农村建设最为关键的是“人”,扭转多年的“农村剩余劳动力单向转移”,让人真正回归、让城市反哺势在必行。川心村的历史演变和当下村情,无一不显现出传统力量和新生动力在相互交织中构造、化合多元因素塑造农村发展进程的过程。我们也有必要把川心村的民政工作放到全国民政事业的发展大局中来观察。民政工作在川心村的落实环节和成效直接体现了民政工作在川心村的民生兜底保障作用、巩固基层民主基础作用、完善基本公共服务支撑作用,它保障了困难群体拥有美好生活的机会公平,存在的问题也深刻反映了顶层设计与基层落实、政策制定与群众需求之间的博弈和选择,值得我们认真反思:要着重评估在即将全面建成小康社会背景下低保政策、特困人员供养政策的现实效果和发展趋势;要着重省察农村养老服务体系的细节性构建;要着重加强农村社区“皮毛法”的制度建设;要着重思考留守群体等社会现象如何演变为社会问题、如何精准瞄定群体中的问题;要重点关注社会救助审批权下放等基层探索与社会救助暂行办法等顶层设计之间的关系;更要审视民政领域社会政策的语言、概念、目标和群体定位等根本性、基础性问题。推动川心村发展和民政工作落地,必须考虑传统与现代、政府与市场、政府与社会、组织与个体、机制与方法、特定环境与发展条件、乡村文明与人际关系等,必须争取党委政府支持,必须因地制宜、因村制宜,坚持问题和需求导向,以村民获得感、幸福感持续提升为中心,推动川心“村穷民有”向“村富民富”转变,推进该村全面走向现代化。