《墨子》因果复句研究

刘春萍

(平顶山学院 文学院,河南 平顶山 467000)

《墨子》是先秦一部重要作品,集中反映了先秦墨家学派及其创始人墨子的思想学说。学术界历来对《墨子》的研究主要集中在其哲学思想、军事思想、科技成就、人才理论等方面,对其语言的研究尤其是句法的研究比较少见。研究《墨子》句法,有助于我们正确理解这部经典的深刻涵义,同时对我们认识战国初期汉语语言面貌也有重要意义。

目前学术界把因果复句分为广义因果复句和狭义因果复句两类。广义“因果类复句是表示广义因果关系的各类复句的总称”[1]40,其中包括因果复句、条件复句、目的复句、假设复句等。狭义因果复句单表狭义的因果关系,属于偏正复句的一种,不包括条件复句、目的复句和假设复句。杨伯峻、何乐士认为:“因果复句的分句之间有原因和结果的关系。它又可分为两类,一类是先因后果,一类是先果后因。无论哪一类,重点都在后分句,因此我们把它们都归入偏正复句。”[2]根据《墨子》复句使用的实际情况,我们认为《墨子》中的因果复句属于偏正复句的一种,前分句无论是表因还是表果都是偏句,后分句无论是表果还是表因都是表义重点,是正句。因此本文以狭义因果复句为考察对象,不涉及条件复句、目的复句及假设复句。

据我们粗略的调查与统计,《墨子》①本文统计的依据为孙诒让撰、孙启治点校《墨子閒诂》,中华书局,2001年版。文中所有例句也来自此书。《墨子》中《经》上下、《经说》上下体例特殊,《备城门》以下诸篇主要记叙守城备敌的方法,这些篇章不能反映当时的语言面貌,因此不在本文的研究范围内。一书共有句子3025个,其中单句有1008个,复句有2017个,因果复句共290个,占复句总量的14%,可见因果复句在《墨子》一书中用量极高。本文统计的因果复句不包括《墨子》引用其他典籍中的因果复句及包含在其他偏正复句中的因果复句。按照分句之间的逻辑关系,《墨子》因果复句可分为两大类:由因到果和由果溯因。

一、由因到果

由因到果式因果复句指表因分句在前,是偏句;表果分句在后,是正句。先说原因,引出结果。按照分句之间的结合是否有关系标志可以把《墨子》因果复句分为有标因果复句和意合句两类。分句之间有关联词语连接的为有标因果复句,反之为意合句。邢福义将复句关系词语大致分为四类:一是句间连词,只连接分句,而不充当句子成分,如“虽然”“但是”等;二是关联副词,既起关联作用,又在句中充当状语,如“又”“也”等;三是助词“的话”,用在假设分句末尾;四是超词形式,本身已不是一个词,而是比词大的语法单位,如“不但不,反而”等[1]28-29。《墨子》因果复句中的关联词语既包括“故”“以”“为”“是故”“是以”等连词,也包括“遂”等副词,或“之所以”“于是”“因此”等固定词组。有时分句中只有句末语气词表示原因或结果,如“……者”“……也”等,我们也归入有标因果复句。

(一) 意合句

分句之间的因果关系依靠句意来显示,包括单重复句、二重复句或多重复句等情况,共31例。

(1)吾口乱,不知其甘苦之味。(天志下)

(2)子不能治子之身,恶能治国政?(公孟)

(3) 天下之为学者众,而仁者寡,若皆法其学,此法不仁也。(七患)

(4) 帝以今日杀黑龙於北方,而先生之色黑,不可以北。(贵义)

(5)贪於饮食,惰於作务,陷於饥寒,危於冻馁,无以违之。(非儒下)

(6)夫众盗贼而寡治者,以此求治,譬犹使人三还而毋负己也,治之说无可得焉。(节葬下)

例(1) (2) 为单重由因及果的因果复句,即偏句和正句都是单句。分句之间虽然没有关联词语连接,但从文意上看,因果关系很明显。例(1)是陈述两种情况间的因果关系,例(2) 由事实原因推出主观结论。例(1) (2) 偏句和正句的主语相同,正句都承前省略了主语。偏句和正句皆为动词谓语句。例(2) 正句是一个反问句。例(3)(4) 为二重因果复句,即具有两个结构层次的复句。例(3)偏句和正句都是复句,“天下之为学者众,而仁者寡”是原因分句,内部是转折关系,有转折连词“而”为标志。结果分句由一个假设复句构成,有假设连词“若”为标记。偏句表示原因,正句表示推断。例(4) 表因偏句为一个由“而”连接的转折复句,正句是单句,是一个祈使句,表示在上述原因的基础上提出建议。例(5)(6)为多重因果复句,即具有三个及以上结构层次的复句。例(5) 前两个分句与后三个分句之间为因果关系,偏句表示某种行为,正句表示行为的后果。表因偏句两个分句之间是并列关系,表果正句由三个分句组成:前两个分句与最后一个分句之间是承接关系,前两个分句之间又是并列关系。例(6)表因偏句为一个单句,是动词性非主谓句,与后面三个分句构成因果关系。正句表示推论。表果正句由三个分句组成,第一个分句与后面两个分句之间是按断关系,以譬喻句作断语,按断复句的两个小分句之间又是承接关系。

(二)有标因果复句

可以分为两种情况:仅正句使用关联词语;偏句和正句都有关联词语或语气词,共211例。

1.仅正句使用关联词语,共195例

第一,使用连词,191例。

(7) 夫桀无待汤之备,故放;纣无待武之备,故杀。(七患)

(8)彼不能收用彼众,是故亡。(非攻中)

(9) 婴不知孔某之有异於白公也,是以不对。(非儒下)

(10) 今孔某之行如此,儒士则可以疑矣。(非儒下)

以上为单重有标因果复句。正句分别使用了“故”“则”等单音节连词和“是故”“是以”等复音节连词,“是故”是代词“是”和连词“故”组成的复音节连词,“是”代上文所述内容,“故”起连接作用,本义为“这个缘故”,可译为“因此”“所以”等。“是以”由代词“是”和介词“以”这一介宾结构虚化而来,本义是“由于这样”“由于这个”,也可以译为“所以”。

例(7)是两个并列的因果复句。偏句、正句均为动词谓语句。例(7) (8) (9) 偏句和正句的主语相同,正句承前省略主语。例(10) 连词“则”在主语之后,偏句和正句的主语不同。例(7) (8) 因果复句表示行为及行为的后果之间的因果联系;例(9) (10) 因果复句用以解释行为的理由。

(11) 父自爱也不爱子,故亏子而自利;兄自爱也不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也不爱臣,故亏臣而自利。(兼爱中)

(12) 今天下莫为义,则子如劝我者也,何故止我?(贵义)

(13) 所谓古之言服者,皆尝新矣,而古人言之、服之,则非君子也。(非儒下)

(14) 是故昔者尧有舜,舜有禹,禹有皋陶,汤有小臣,武王有闳夭、泰颠、南宫括、散宜生,而天下和、庶民富。(尚贤下)

(15) 人君为舟车如此,故左右象之,是以其民饥寒并至,故为奸邪。(辞过)

以上为二重有标因果复句,正句分别使用了连词“故、则、而、是以”等。例(11)是三个并列的因果复句。偏句说明心理原因,正句使用表果连词“故”指明这一原因导致的行为后果。每一个因果复句的表因偏句和表果正句又由一个紧缩转折复句构成,偏句的转折关系意合表示,正句有转折连词“而”连接。例(12)表因偏句是一个单句,正句有两个分句,其间是转折关系。偏句表示原因,正句表示建议。例(13)表因偏句有两个分句,即“所谓古之言服者,皆尝新矣,而古人言之、服之”,其间是转折关系,“而”是表转折的连词。正句是一个单句,是否定性的名词非谓语句,由连词“则”来连接。例(13)省略了一个大前提:君子必古言服,然后仁。所以正句不是直接从偏句推出,而是结合大前提推论出来。例(14)偏句由五个并列关系的分句组成,正句由两个并列的分句组成,两个分句都是形容词性谓语句。偏句和正句用连词“而”来连接,表示两种事件或情况间的因果联系。例(15)因果复句用连词“是以”连接,表示行为及行为导致的后果。偏句和正句内部又分别由一个用表果连词“故”连接的因果复句构成。

(16) 彼以为强必治,不强必乱;强必宁,不强必危,故不敢怠倦。(非命下)

(17)明乎民之无正长以一同天下之义,而天下乱也,是故选择天下贤良圣知辩慧之人,立以为天子,使从乎一同天下之义。(尚同中)

(18) 既曰若法,未知所以行之术,则事犹若未成,是以必为置三本。(尚贤中)

以上为多重有标因果复句。正句分别用“故、是故、是以”等连词连接。例(16)前四个小分句是整个因果复句的偏句,表示事实原因,最后一个分句是因果复句的正句,表示主观态度。偏句中前两个分句与后两个分句之间是并列关系,前两个分句与后两个分句内部又是对比关系。例(17)表因偏句由前两个分句组成,其间也是因果关系,表示行事的理由,表果正句由后三个分句构成,其中“是故选择天下贤良圣知辩慧之人,立以为天子”这两个分句之间是顺承关系,这两个分句与最后一个分句又形成目的关系。例(18)前三个分句是整个因果复句的表因偏句,这三个分句中前两个分句与第三个分句之间是假设关系,形成假设复句,前两个分句内部又是转折关系。表果正句是一个单句,表示建议。

第二,使用副词,1例。

(19) 昔上世暴王,不忍其耳目之淫,心涂之辟,不顺其亲戚,遂以亡失国家,倾覆社稷。(非命中)

例(19) 是一个二重由因推果的因果复句。“昔上世暴王,不忍其耳目之淫,心涂之辟,不顺其亲戚”是表因偏句,“昔上世暴王,不忍其耳目之淫,心涂之辟”是一个分句,“不顺其亲戚”是一个分句,这两个分句间是并列关系;表果正句使用了有连接作用的副词“遂”,可译为“就”“以致于”,表示行为的后果。正句也由两个并列的分句组成。

第三,使用固定词组,3例。

(20) 夫愚且贱者,不得为政乎贵且知者,然后得为政乎愚且贱者,此吾所以知义之不从愚且贱者出,而必自贵且知者出也。(天志中)

(21)楚之兵节,越之兵不节,楚人因此若执,亟败越人。(鲁问)

(22) 逮夏,下润湿,上熏蒸,恐伤民之气,于是作为宫室而利。(节用中)

例(20) (21) 为二重因果复句,例(22) 是一个三重因果复句,正句分别使用了固定词组“所以、因此、于是”等。“所以”是由代词“所”和介词“以”组成的惯用词组;“因此”由介词“因”和代词“此”组成,意为“由于这个”“凭借这样”;“于是”是介词“于”和代词“是”组合而成,本义为“在这时”,可灵活翻译为“就”“所以”。先秦“所以”“因此”“于是”等还没有虚化为后世的复合表果连词。

例(20)中“夫愚且贱者,不得为政乎贵且知者”是一个分句,“然后得为政乎愚且贱者”省略了主语“贵且知者”,这两个并列关系的分句是整个因果复句的偏句,正句也由两个并列关系的分句构成,正句使用了词组“所以”。偏句表示事实原因,正句表示推论。例(21)偏句由前两个并列关系的分句组成,正句也包含两个分句,之间是顺承关系。正句中使用了固定词组“因此”,解释两种事理间的因果关系。例(22) 偏句包括前四个分句,说明行为的理由;正句是一个单句,使用了词组“于是”表示作出某种行为,这里“于是”相当于“就”“所以”。偏句的四个分句中,前三个分句与第四个分句之间是顺承关系,前三个分句中,“逮夏”是时间状语,“下润湿,上熏蒸”之间是对比关系。

2.偏句和正句都使用关联词语或语气词,共16例

(23) 国君唯能壹同国之义,是以国治也。(尚同上)

(24)唯信甚而从事,故利若此。(尚同下)

(25) 古者圣王为大川广谷之不可济,於是利为舟楫,足以将之则止。(节用中)

(26) 是围心而虚天下也,子之言不可用也。(贵义)

例(23) (24) (26) 是单重因果复句,例(23) 偏句使用语气词“唯”,与正句复音节连词“是以”相呼应,表示原因的唯一性。例(24)偏句用语气词“唯”,正句使用连词“故”,表示对原因的强调。例(25)是二重因果复句。偏句是一个单句,使用了连词“为”,表示行为的原因,正句使用词组“於是”,表示有所行为,正句包含两个分句,之间是按断关系。例(26)偏句和正句都使用了语气词“也”,前一个用以提示原因,后一个表示某种建议。

《墨子》由因到果因果复句中关联词语的使用情况见表1。

表1 《墨子》由因到果因果复句使用关联词语情况

由表1可知,在由因到果的因果复句中,没有仅偏句使用关联词语的例子;仅正句使用关联词语共195例,其中连词“故”的用量最大,为90例,占总数的43%,其次是复音节连词“是以”“是故”,分别为55例,28例,占26%和13%。连词“而”、副词“遂”、词组“所以”“因此”等使用较少。偏句和正句都使用关联词语的16例,主要是语气词“唯”与连词“是以”“故”等搭配,出现次数都比较少。

二、由果溯因

现实世界中的因果关系总是先因后果,但人们的认识或表述顺序并不总是这种由因及果的方式,有时候出于某种需要,可以先说结果,再说原因,即由果溯因的表达顺序。这样的表述大多数是为了强调原因,或者由结果推出原因,有时是说明一种情况后,再补充说明原因。由果溯因式因果复句表示结果的分句在前,表示原因的分句在后。由于语言的中心一般在后,所以在前的表果分句为偏句,在后的表因分句为正句。

(一) 意合句

包括单重复句、二重复句或多重复句等情况,共13例。

(1)子姑亡,子之身乱之矣。(公孟)

(2) 古者圣王必以鬼神为有,其务鬼神厚矣。(明鬼下)

(3) 故唯使雄不耕稼树艺,雌亦不纺绩织絍,衣食之财固已具矣。(非乐上)

(4)虽有深溪博林、幽涧毋人之所,施行不可以不董,见有鬼神视之。(明鬼下)

(5) 二子事亲,或遇孰,或遇凶,其亲也相若。非彼其行益也非加也,外执无能厚吾利者。(大取)

例(1) (2) 是单重因果复句。偏句都是动词谓语句,例(1) 的正句为形容词谓语句,例(2)的正句是主谓谓语句。例(1) 偏句提出建议,正句解释客观原因。例(2) 偏句提出某种主观认定的结论,正句指出这种结论依赖的事实原因。例(3) (4) 是二重因果复句。例(3) 偏句由前两个并列的分句组成,正句是一个形容词谓语句,解释偏句所述行为的原因。例(4) 偏句也包括两个分句,其间是让步关系,有让步连词“虽”作标记,正句是一个非主谓句。例(5) 是多重因果复句。表果偏句包含前四个分句,表因正句由后三个分句组成。前四个分句中,第一个分句与后三个分句之间是承接关系,“或遇孰,或遇凶”与“其亲也相若”之间是转折关系,“或遇孰,或遇凶”又是并列关系。正句的两个分句之间是对比关系。

(二)有标因果复句

可以分为三种情况:仅正句使用关联词语或语气词;仅偏句使用关联词语;偏句和正句都有关联词语或语气词,共35例。

1.仅正句使用关联词语或语气词,共20例

第一,使用连词,10例。

(6) 为天下厚爱禹,乃为禹之爱人也。(大取)

(7)故我曰瞽不知白黑者,非以其名也,以其取也。(贵义)

(8)此六君者,非不重其国、爱其身也,以不知要故也。(所染)

(9) 名立而功成,美章而恶不生,则由得士也。(尚贤上)

(10) 将必使当年,因其耳目之聪明,股肱之毕强,声之和调,眉之转朴。(非乐上)

(11) 其倍之,非外取地也,因其国家去其无用之费,足以倍之。(节用上)

例(6) 为单重因果复句,正句使用了连词“为”,意为“因为”,句末有语气词“也”呼应,用以解释“厚爱禹”的原因。例(7)偏句是单句,正句由两个正反对比关系的分句构成,两个分句都由连词“以”连接,“以”可译为“由于”“因为”等,句末有语气词“也”配合表示原因。例(8) (9) (10) 是二重因果复句。例(8) 表果偏句是一个紧缩并列复句,表因正句是单句,用介词“以”连接。例(9)表果偏句由两个并列的分句构成,表因正句是单句,用复音节连词“则由”连接,连词“则”“由”连用强调“得士”的重要性,体现了前后分句之间鲜明的因果联系。例(10)偏句为一个非主谓句,正句包含后面四个并列的分句,正句用连词“因”表示“必使当年”的原因。例(11) 为三重因果复句,偏句是一个单句,表示结果,后面三个分句是正句,表示原因。

第二,使用语气词,10例。

(12) 是故比干之殪,其抗也;孟贲之杀,其勇也;西施之沈,其美也;吴起之裂,其事也。(亲士)

(13) 子未察吾言之类,未明其故者也。(非攻下)

(14) 故国离寇敌则伤,民见凶饥则亡,此皆备不具之罪也。(七患)

(15)为人之家若为其家,夫谁独举其家以乱人之家哉?为彼犹为己也。(兼爱下)

以上例句表果偏句没有关系标记,仅表因正句有语气词“也”,提示对原因的说明。“也”可“用于陈述句句末,用以加强原因、结果、动机、目的和情况的解释说明。”[3]例(12) (13) 是单重因果复句,例(12)是三个并列的因果复句,偏句都是动词谓语句,正句都是判断句。例(13)偏句、正句都是否定性的动词谓语句。例(12)(13)因果复句由已然的事实推出主观认定的原因。例(14) (15)是二重因果复句,偏句都由前两个分句组成,正句都是单句。因果复句都表明两种事理之间的因果联系。例(14)的偏句是一个并列复句,例(15)的偏句是一个假设复句。

2.仅偏句使用关联词语,共1例

(16) 故唯昔三代圣王尧舜禹汤文武之所以王天下、正诸侯者,此亦其法已。(尚贤中)

例(16)中表果偏句使用固定词组“之所以”表示结果,正句解释“王天下、正诸侯”的原因。

3.偏句和正句都使用关联词语或语气词,共14例

(17) 察九有之所以亡者,徒从饰乐也。(非乐上)

(18) 古者明王圣人,其所以王天下、正诸侯者,此也。(节用中)

(19) 我所以知命之有与亡者,以众人耳目之情知有与亡。(非命中)

(20) 计莒之所以亡於齐越之间者,以是攻战也。(非攻中)

(21) 是故子墨子之所以非乐者,非以大钟鸣鼓、琴瑟竽笙之声以为不乐也,非以刻镂华文章之色以为不美也,非以犓豢煎炙之味以为不甘也,非以高台厚榭邃野之居以为不安也。(非乐上)

(22)不知要者,所染不当也。(所染)

(23) 察天以纵弃纣而不葆者,反天之意也。(天志中)

(24) 三子之能达名成功於天下也,皆於其国抑而大丑也。(亲士)

(25)天下之治也,汤武之力也;天下之乱也,桀纣之罪也。(非命下)

以上例句除了例(21)是二重因果复句外,其余都是单重因果复句。例(17) (18)偏句使用固定格式“之所以……者”表示结果,正句句末用语气词“也”与之相呼应,提示原因。例(19)偏句固定格式“所以……者”与正句介词“以”配合使用,表明事理间的因果联系。例(20) (21) 偏句使用“之所以……者”,正句使用“以……也”与之呼应,表示对原因的强调。例(20)强调莒国灭亡的原因在于“攻战”,例(21) 以四个并列的“非以……也”句式连用组成因果复句的正句,解释墨子“非乐”的原因不在这些,而在于不利于万民。例(22) (23)偏句用“……者”的句式,正句用“……也”与之配合,表示由事实的结果推出主观认定之结论的逻辑关系。白兆麟认为:“先果后因的因果复句,在古籍里往往借用‘……者,……也’呼应的判断格式来表达。”[4]例(24)(25) 使用“……也,……也”的判断格式表示对原因的推断。例(25)是两个并列的因果复句。

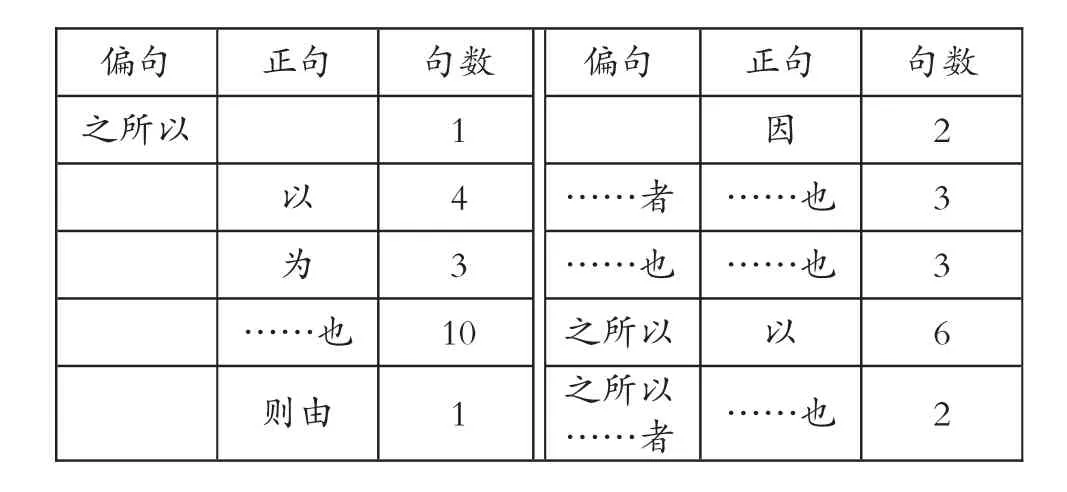

《墨子》由果溯因因果复句中关联词语的使用情况见表2。

表2 《墨子》由果溯因因果复句使用关联词语情况

由表2可知,有标由果溯因因果复句中,仅偏句使用关联词语的例子较少,仅1例。仅正句使用关联词语的例子较多,共20例。以连词“以”“为”和句末语气词“也”的使用为常见。偏句和正句配合使用关联词语的14例。主要是固定结构“之所以”与连词“以”的配合使用。

总之,《墨子》因果复句共290例,其中意合式44例,占总量的15%;有标因果复句246例,占85%。《墨子》中由因到果的因果复句242例,占总数的83%,由果溯因的因果复句共48例,占17%。可见,《墨子》因果复句主要采用由因到果的逻辑顺序,因果关系主要通过关联词语体现,见表3。

表3 《墨子》因果复句情况统计

三、《墨子》因果复句的语义模式

因果复句的语义模式指根据分句的语义差异对因果复句进行的下位分类。邵敬敏根据语义把“原因—结果”复句分为三种类型:说明因果复句、推断因果复句和无奈因果复句[5]。根据《墨子》因果复句表因分句和表果分句之间的语义关系,《墨子》因果复句的语义模式可分为说明性因果复句、推论性因果复句、定名性因果复句。

(一)说明性因果复句

说明性因果复句指客观陈述事件、情况或行为之间的因果关系,或说明客观现实间的因果关系,或解释行为的理由,或陈述行为的后果。一般说来,说明性因果复句表因分句和表果分句所陈述的事件或行为、情况都是客观存在的或者已经发生的,即已然的事实或既定的事实。逻辑上可以是由因及果式,也可以是由果溯因式。按照语义因素,说明因果复句又可以分为以下三类:

1.解释因果关系

(1) 是故江河不恶小谷之满己也,故能大。(亲士)

(2)为者疾,食者众,则岁无丰。(七患)

(3)虽南者陈蔡,其所以亡於吴越之间者,亦以攻战。(非攻中)

(4)当今之君,其蓄私也,大国拘女累千,小国累百,是以天下之男多寡无妻,女多拘无夫,男女失时,故民少。(辞过)

例(1) 解释说明客观现实之间的因果联系;例(2) 说明“为者疾,食者众”与“岁无丰”之间的必然联系,例(1) (2) 都是由因到果。例(3)先说结果,再说明原因,客观陈述了陈蔡灭亡的原因是“攻战”。例(4)解释当今之君“蓄私拘女”从而导致“民少”的事实。

2.说明行为理由

(5)昔者楚灵王好士细腰,故灵王之臣皆以一饭为节,胁息然后带,扶墙然后起,比期年,朝有黧黑之色。(兼爱中)

(6)我贪伐胜之名,及得之利,故为之。(非攻中)

(7) 与我言而不当,曰“待女以千盆”,授我五百盆,故去之也。(贵义)

(8)古者圣王为猛禽狡兽暴人害民,於是教民以兵行,日带剑,为刺则入,击则断,旁击而不折,此剑之利也。(节用中)

以上表因分句和表果分句所述事实均为已然事件,例(5) 说明“灵王之臣以一饭为节”的原因是“楚灵王好士细腰”,偏句和正句的主语不同。例(6)偏句和正句的主语相同,都是“我”,偏句解释“为之”的理由是“贪伐胜之名,及得之利”。例(7) 是三重因果复句,最后一个分句是表果正句,前三个分句为表因偏句。偏句用一个二重总分复句解释“去之”的原因。例(8)第一个分句唯偏句,表示行为理由,“於是”引导的后面五个分句是正句,表示某种行为。

3.说明行为后果

(9)人君为舟车如此,故左右象之,是以其民饥寒并至,故为奸邪。(辞过)

(10) 此六君者所染不当,故国家残亡,身为刑戮,宗庙破灭,绝无后类,君臣离散,民人流亡。(所染)

(11) 故曰以其极赏以赐无功,虚其府库以备车马衣裘奇怪,苦其役徒以治宫室观乐,死又厚为棺椁,多为衣裘,生时治台榭,死又修坟墓,故民苦於外,府库单於内。(七患)

例(9)是正句用“是以”连接的二重因果复句,例(10)偏句是单句,正句是“故”引导的六个并列分句。例(11)偏句由七个并列关系的分句构成,正句由“故”连接,包含两个并列的小分句。例(9) (10) (11) 偏句都表示某种不当的行为,正句表示这种行为导致的一系列不良后果,“是以”“故”可译为“以致于”,这种复句类似于邵敬敏提出的“无奈因果复句”,语义中含有说话人必须面对或接受的某种不好的结果。邢福义也认为:“‘……以致……’也是因果句式。……这一句式强调乙事受到甲事的强烈影响,而乙事是一种不好的或不正常的结果。”[1]74

(二)推论性因果复句

推论性因果句中,偏句表达内容为根据或理由,正句表达内容是根据这一理由推论出的结果,偏句和正句所述情况都不一定是已然事实或既定事实,偏句的理由可以是客观事实根据,也可以是说话人主观认定的事实(实际上可能并非如此),正句的结论也不一定是已经实现的情况,或不一定能实现。从逻辑上看,这类复句既可以是由原因推出结果,采用由因及果的顺序,也可能是由结果推断原因,按照由果到因的顺序。《墨子》是先秦论述性散文,叙述实际发生的事件或事实的语言少,论述性的语言多,论辩性极强。虽然因果复句大量使用,但是据实说明因果关系的少,较多地是根据事实依据或作者主观认定的依据推论出某种结果或得出某种结论或观点。根据分句语义因素,推论性因果句又可以分为以下四种情况:

1.推出结论

(12) 故节於身,诲於民,是以天下之民可得而治,财用可得而足。(辞过)

(13) 昔之圣王禹汤文武,兼爱天下之百姓,率以尊天事鬼,其利人多,故天福之,使立为天子,天下诸侯皆宾事之。(法仪)

(14) 天之行广而无私,其施厚而不德,其明久而不衰,故圣王法之。(法仪)

(15) 故武王必以鬼神为有,是故攻殷伐纣,使诸侯分其祭。(明鬼下)

例(12)表因偏句实际上是一种政治措施的建议或假设,“节於身,诲於民”,由这样的措施可以使“天下之民可得而治,财用可得而足。”能愿动词“可得”表示结论的推断性而非据实性。例(13) 表因偏句表述的是已然的事实,而表果偏句得出的结论却是作者认定的事实,即“天福之,使立为天子”。这是为作者的“天志”观服务的,而非现实客观存在。例(14)表因偏句由三个分句组成,是说话人主观认定的“依据”,不是现实依据,表果正句所得结论“圣王法之”也是说话人主观认定。例(15) 偏句有表示主观肯定语气的副词“必”,原因是主观认定的事实,结论“(武王) 攻殷伐纣”却是已然事实。

2.推断原因

(16) 乡长唯能壹同乡之义,是以乡治也。(尚同上)

(17) 藉为人之国若为其国,夫谁独举其国以攻人之国者哉?为彼者由为己也。(兼爱下)

(18) 察山川鬼神之所以莫敢不宁者,以佐谋禹也。(明鬼下)

例(16)整个因果复句并非对事实因果关系的论述,而是论辩性的,正句“乡治”的情况是一种假说,目的是要引出作者“尚同”的观点学说,虽然采用了由因到果的顺序,但重在由结果推断原因,即“乡治”的原因是“壹同乡之义”,偏句中有语气词“唯”,表示对原因的强调。例(17)(18) 是由果溯因,例(17) 表果偏句是一个假设复句,正句是基于某种假设的情况判断原因,推断之意更加明显。例(18)偏句、正句所述内容均非客观存在,而是说话人主观认定,为作者的“鬼神说”服务,因此正句所述原因乃作者主观推断。

3.提出论点

(19) 自贵且智者为政乎愚且贱者则治,自愚且贱者为政乎贵且智者则乱,是以知尚贤之为政本也。(尚贤中)

(20) 执有命者,此天下之厚害也,是故子墨子非也。(非命中)

(21) 天下有义则治,无义则乱,我以此知义之为正也。(天志下)

(22) 凡天下祸篡怨恨可使毋起者,以相爱生也,是以仁者誉之。(兼爱中)

以上例句偏句所述内容都是说话人主观认为正确的信息,即认定的事实,而不是现实中已经实现的情况。正句据此而提出某个观点。如例(19)偏句为一个对比复句,在正句中提出“尚贤”的观点。例(20)据偏句所谓“执有命者,此天下之厚害也”,在正句中提出“非命”的论点。例(21)偏句指出“天下有义则治,无义则乱”的情况,据此正句得出“义正、贵义”的观点。例(22)正句提出“兼爱”的论点。由此看来,《墨子》中常常利用因果复句来提出或证明自身论点。

4.提出建议

(23)法不仁,不可以为法。(法仪)

(24) 今天下莫为义,子独自苦而为义,子不若已。(贵义)

(25) 子不葬,则人将笑子,故劝子葬也。(公孟)

(26) 既曰若法,未知所以行之术,则事犹若未成,是以必为置三本。(尚贤中)

例(23) 偏句指出事实“法不仁”,正句因此提出建议“不可以为法。”例(24) 偏句所述内容为已然发生的事实,正句提出说话人的意见。例(25)偏句由一个假设复句构成,所依据原因是虚拟事实,正句据此进行规劝。例(26)偏句所述内容也是论述性的,并非现实中的真实事件,论述是为了引出正句“必为置三本”的措施建议。

(三)命名性因果复句

《墨子·经说上》对名实的关系有过精辟论述:“所以谓,名也;所谓,实也”“有之实也,而后谓之;无之实也,则无谓也”,就是说有实才有名,无实则无名,即名是对实的称谓。《墨子·小取》又说:“以名举实。”《墨子》的因果复句也有很多先陈述客观存在或事实然后再命名的例子。所谓命名性因果复句,是偏句陈述某种事实或现象,正句对这种现象进行概括性地总结或评价。偏句所述往往是已经发生的事实或情况,正句所述是说话人的主观认识或评价。

(27) 故彼人者,寡不死其所长,故曰“太盛难守”也。(亲士)

(28) 其子长,而无报子求父,故天下之君子与谓之不仁不祥。(天志中)

(29) 三利无所不利,故举天下美名加之,谓之圣王。(天志上)

(30)彼用无为有,故谓矫。(非命下)

例(27)根据偏句所述事实,正句归纳出某种规律性的看法、认识,即“太盛难守”。例(28)(29) 正句都是对偏句所述人物行为特征的评价。例(30) 正句对“用无为有”这种现象进行定义、命名为“矫”。此类因果复句正句中一般都有动词“曰”“谓”“谓之”等为标志。