低温预冷对常温SO2保鲜纸处理龙眼果温和质量损失的影响

韩冬梅,朱春宇,郑伊琪,吴嘉颀,张 璐,罗 焘,吴振先,李建光,郭栋梁

(1.广东省农业科学院果树研究所/农业部南亚热带果树生物学与遗传资源利用重点实验室,广东 广州 510640;2 华南农业大学园艺学院/广东省果蔬保鲜重点实验室 广东 广州 510642)

龙眼(Dimocarpus longanLour.)属于最不耐贮藏的热带亚热带水果之一,其采后贮运过程中最大问题是果皮褐变与果肉自溶,而采收时的果温通常高达35℃以上,呼吸作用强,采后常温与低温贮藏寿命均很短,低温5℃贮藏寿命15~30 d左右,室温存放1 d后明显褐变,2~3 d即流汁腐烂[1-2]。目前国内市场上的龙眼鲜果,采后冷链设施应用不足,尤其在电商物流中,大多采用泡沫箱加冰的形式,快运快销,但箱内凝水多,采后损耗大,货架寿命短,因此,研究适用于国内市场的常温贮运与护色保鲜技术,显得尤为迫切。

预冷是农产品长期贮运前一项有效的处理技术,不仅能够迅速降低产品温度,还能降低产品含水量和内在代谢水平,有助于产品快速进入低能耗状态,延长贮藏期[3-7]。龙眼于热带酷暑季节成熟,贮前预冷尤为重要,但常规裸果预冷易致果皮失水,而冰水预冷又不太适用于龙眼,因为两种方法均可能加重褐变[8-9]。因此采后预冷措施在生产上一直未真正使用,通常稍作摊晾即选果装箱,并以树叶或薄膜覆盖保湿,以保持果实的新鲜度,但不能有效延长采后保质保鲜的时间。利用SO2气体熏蒸保鲜龙眼果实,使果表由褐色转变为黄绿色或黄色,贮藏期长,基本满足了国际远销市场对保存期和货架寿命与品质的需求,是我国出口欧美,以及泰国和越南出口中国龙眼采后处理最关键的技术[10-11]。其作用原理在于SO2良好的漂白护色、抗氧化和杀菌性,以及较强的还原性和对有机色素基团的加成特性[12-15]。通过熏蒸使SO2充分渗入龙眼果皮和果肉组织,快速漂白果皮原有的褐色色素[16],抑制贮期果皮褐变[17-18],降低果肉呼吸强度[19],达到显著延长采后寿命的目的。但SO2熏蒸技术对设施和场地要求较高,投资大,不符合我国水果运销实情,难以推广。SO2保鲜纸在葡萄的采后贮运中得到了广泛使用,不仅使用方便,而且显著抑制了葡萄果实采后病害[20-21]、抑制花青苷降解[22]、延缓果实硬度下降和保持较好的品质[23],为龙眼SO2保鲜纸的研究提供参考。为利用SO2的显著护色效果,克服预冷带来的果皮褐变问题,笔者研制出龙眼专用保鲜纸(专利申请号201610227848.7,以焦亚硫酸钠为主成分的复合保鲜剂),并于2017年7月15日就SO2保鲜纸结合5℃冷库预冷开展了预备试验,结果表明货架3 d时,预冷果实商品率为91.92%,不预冷对照为80.69%,并减少了箱内凝水,可见预冷能够明显提高贮藏效果。本试验采用不同的遮盖保湿方法,研究预冷方式、预冷时长和复剂用量3个因素对常温贮运龙眼果实的保质保鲜效果,重点探讨不同低温预冷处理对贮藏过程中果温变化规律以及果实质损率的影响,以期为后续技术的完善以及其他水果常温贮运技术研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试品种为储良龙眼,2017年7月26日采自广东阳西华翔龙眼园,果实成熟度85%~95%,采收时气温36~37℃。整穗采摘后在果园剪留长果枝20~25 cm,剔除残次果,立即用空调车23(±2)℃运回实验室,历时大约3 h。

预处理:(1)杀菌。使用质量浓度500 mg/kg咪鲜安(江苏辉丰农化股份有限公司)+1 000 mg/kg异菌脲(江苏快达农化股份有限公司)浸果2 min,25.0(±2.0)℃下风扇吹干。(2)贮藏包装。使用容量2.50 kg泡沫箱(36 cm×26 cm×10 cm),以0.02 mm PE袋衬垫,果堆底部铺放一层厚度0.50 cm的低密度海绵垫。装箱的果实在5(±0.5)℃冷库敞口或覆盖预冷一段时间后,在箱底与薄膜之间放置800 g的冰袋,果堆顶部放置单层保鲜纸,将电子数显温度记录仪(精创RC-4型)针式探头插入果堆中部的果肉,连同记录仪一起密封在PE袋内,最后用胶带密封泡沫箱盖,25(±1.0)℃恒温室存放。(3)货架包装。开箱后剪单果,留3~5 cm长度的果枝,使用六面带孔的加厚型透明塑料保鲜盒盛放,每盒装果500 g左右,每个处理3次重复,25(±1.0)℃恒温室存放。

1.2 试验方法

采用L9(34)正交试验,因素与水平设计见表1,试验设计见表2,共12个处理,重复1次,分别标记为S1~S12,其中S9~S12为追加的A因素第4水平。其中,A因素中的复剂用量为复合保鲜剂与果实的质量比,其水平范围依据前期多次预备试验结果,并结合荔枝、龙眼果肉中SO2残留量国家标限(30 mg/kg)范围设置[24];B因素依据保湿能力的不同设置3个水平的预冷方式;C因素则是依据预备试验中果温在5℃冷库预冷12 h后接近库温的结果设置3个水平的预冷时长。另设不使用保鲜纸和预冷对照,杀菌剂浸果晾干后直接包装贮藏,3次重复。龙眼果实经5℃冷库预冷后,依据设计好的预冷时间分批包装。除了预冷4 h的处理在封箱44 h后打开(7月28日18:30开箱),其余处理均于封箱 48 h后开箱(7月29日上午7:30和下午14:30)。

表1 正交试验因素与水平设计

表2 正交试验设计组合

1.3 测定指标及方法

1.3.1 质量损失率(质损率) 在装箱前、预冷后封箱前、出库后和货架期间,以通用15 kg电子称称取果实重量,计算不同时期的质损率。

预冷后质损率(%)=(装箱前果重-预冷后果重)/装箱前果重×100

开箱后总质损率(%)=(装箱前果重-开箱后果重)/装箱前果重×100

箱内(封箱期间)质损率(%)=(预冷后果重-开箱后果重)/预冷后果重×100

货架4 d质损率(%)=(货架0d果重-货架4d果重)/货架0d果重×100

1.3.2 果温及时长变化 截取不同处理在不同时段的温度作为观测值,比较不同处理在预冷和封箱期间果温变化规律。由于低温预冷10 h后,3种预冷方式的果温已很接近,均为5.0~6.0℃左右,因此分别截取预冷时长0、1、2、3、4、6、8、10、13 h及封箱期间每隔3 h的果温,作为预冷和封箱期间的温度观察值。同时,截取各处理封箱期间关键时点温度,包括入箱温度(即预冷结束温度T1)、箱内最低温度(T2)、开箱温度(T3),入箱后降到最低温度的时长(t1)、从最低温升到15.0℃的时长(t2)、从最低温升到20.0℃的时长(t3)、入箱后到达20.0℃时长(t4,t4=t1+t3),作为处理之间正交分析考察指标,比较不同水平的预冷方式和预冷时长对关键时点的果温水平和变化速度的影响。

1.3.3 货架观察 由于常温贮运时间较短,所有处理果实开箱后均无褐变与霉变现象,对照果色较采收时略暗,各预冷处理果色均为明亮的黄绿色,处理之间的差异主要表现为货架期间的外观与内在品质变化。货架期间每日称取果实重量,观察褐变、霉变和腐烂情况。

对照好果率(均完全褐变,商品率0,但可食用,%)=无霉烂果数/总果数×100

处理商品率(%)=无霉烂、褐变果数/总果数×100

1.3.4 SO2残留量测定(以亚硫酸盐计)测定开箱时的果实,取样参照国家标准NY 1440-2007[25],制样和测定参照国家标准GB/T5009.34-2003[26]中的盐酸副玫瑰苯胺法(副品红法),并对比色反应液配制稍作改动,为避免反应过程中比色液不断褪色并导致测定结果不稳定的问题,不加入氨基磺酸铵。称取1.0 g果皮或5.0 g果肉冻粉样品,按照方法制取澄清样品液。以2 µg/L的SO2标准液制定标准曲线,以OD550与标准液浓度C得回归方程OD550=0.0035+0.3204C,线性相关系数r=0.9996,线性范围为 0.041~0.250 µg/mL。

1.4 数据处理

1.4.1 描述统计和作图 运用Excel软件分析完成。

1.4.2 多重比较 以SPSS19.0单因素方差分析Duncan’s法进行处理间多重比较。预冷期间温度观察值因选择时段不同而出现重复数不一致的情况,不同方式预冷13 h后均为1次重复;封箱期间温度比较选取箱内0、3、6、9 h以及其后每隔6 h的数据(箱内前10 h处理间果温差异较大)进行多重比较。另外,正交试验各处理果实封箱期间的温度数据、预冷和贮藏后质损率均为1次重复,只进行方差分析。

1.4.3 正交试验结果分析 运用SPSS19.0一般线性模型对正交试验结果进行均值计算和多因素多元方差分析[27]。

2 结果与分析

2.1 预冷和封箱期间果温变化差异

2.1.1 封箱期间关键时间点的果温及其变化时长比较 由表3可知,12个预冷处理果实的入箱温度T1和箱内最低温度T2均明显低于对照,均在10℃以下,而对照T1为25℃、T2为14.4℃;所有处理均在封箱后1 h内达到最低温度,之后缓慢上升,而对照封箱8 h左右才达到最低温度;各处理开箱温度T3也均比对照低0.3~5.0℃。预冷处理果温从T2到达15℃(t2)和20℃(t3)、封箱后到达20.0℃(t4)所需的时间均明显长于对照,预冷处理的t2在11~38 h之间,而对照在5.3 h左右;预冷处理的t3在33.0~47.5 h之间,而对照为17.5 h左右,时间比对照延长2~3倍;预冷处理的t4在37.0~48.5 h之间,而对照为26.2 h左右。可见对照果实封箱期间不仅果温变化快,而且果温明显高于预冷处理。

2.1.2 不同预冷方式的龙眼果实在预冷和封箱期间的温度变化规律 由图1可知,预冷期间,裸冷果实温度下降最快,纸冷和湿冷水平接近。其中,预冷4 h,裸冷、纸冷和湿冷的果温分别为6.35、8.58、8.64℃,前者与后两者差异极显著;预冷13 h,三者温度分别为5.13、5.73、6.05℃,水平接近但差异显著;预冷20 h,三者温度分别为4.17、5.73、4.85℃。可见,在预冷前10 h内,三者之间差异较大,随着时间延长,差异逐渐缩小。

表3 龙眼果实在封箱期间关键时点的温度和变化时长

图1 不同方式预冷期间龙眼果实温度变化规律

由图2可知,果温从封箱开始缓慢上升,直至开箱时达最高,封箱期间,各预冷处理的果温均明显低于未预冷对照,封箱前期温度相差近10~20℃,中期相差5~10℃,开箱时相差1~4℃,差异极显著。3种预冷方式中,裸冷的果温封箱前期显著低于另两种预冷处理,温度相差3~4℃,湿冷和纸冷果温接近;入箱时,纸冷果温最高,湿冷和裸冷相近;封箱12 h,纸冷处理一直保持低于湿冷但较接近的温度水平。可见,低温预冷可明显降低封箱期间的果温,遮盖预冷(纸冷、湿冷)不仅减慢了降温速度,而且提高了封箱期间的果温。

图2 不同方式预冷后封箱期间龙眼果实温度变化规律

2.1.3 不同预冷时长的果实在预冷和封箱期间的温度变化规律 由图3可知,3种预冷处理龙眼预冷0~4 h的果温变化趋势一致,温度水平接近,最后达8℃左右;随后果温继续下降,预冷时长13~20 h内维持在库温5℃附近并小幅波动。

图3 不同时长预冷期间龙眼果实温度变化规律

由图4可知,龙眼封箱期间果温总体表现为逐渐上升的趋势,对照(不预冷)果温先降后升,各预冷处理果温则呈单一稳定的上升趋势。其中,对照果温一直保持较高水平,与3种预冷处理差异极显著,龙眼入箱后在冰袋的作用下持续降温,8~10 h后达最低温度14.4℃,之后开始缓慢上升,直至开箱时果温接近24℃;预冷处理时间越长,龙眼果实的T1越低,预冷4 h的T1为8.0℃左右,预冷13和20 h的T1均为5.0℃左右;封箱27 h后,预冷4 h的果温为15.6℃,此时与对照最低果温接近。另外,预冷时间越长,箱内温度水平也越低,依次为预冷20 h<预冷13 h<预冷4 h,封箱贮藏后期,前两者温度相近,但均显著低于预冷 4 h,相差 2~3℃。

图4 不同时长预冷后封箱期龙眼果温变化规律

2.2 预冷和封箱期间的果实质损率比较

由表4可知,对照不存在预冷后质量损失情况,而预冷处理的果实质损率在0.80%~1.71%之间。由于封箱期间果实质量损失很少,因此开箱后总的质损率大于或等于预冷后的质损率;对照的总质损率明显低于预冷处理,差值在0.17~1.06个百分点之间,而封箱期间的箱内质损率则高于预冷处理。可见,封箱前的预冷处理可以减少果实在箱内的物质损耗,但提高了总质损率。

表4 预冷处理龙眼果实预冷后和封箱质损率变化(%)

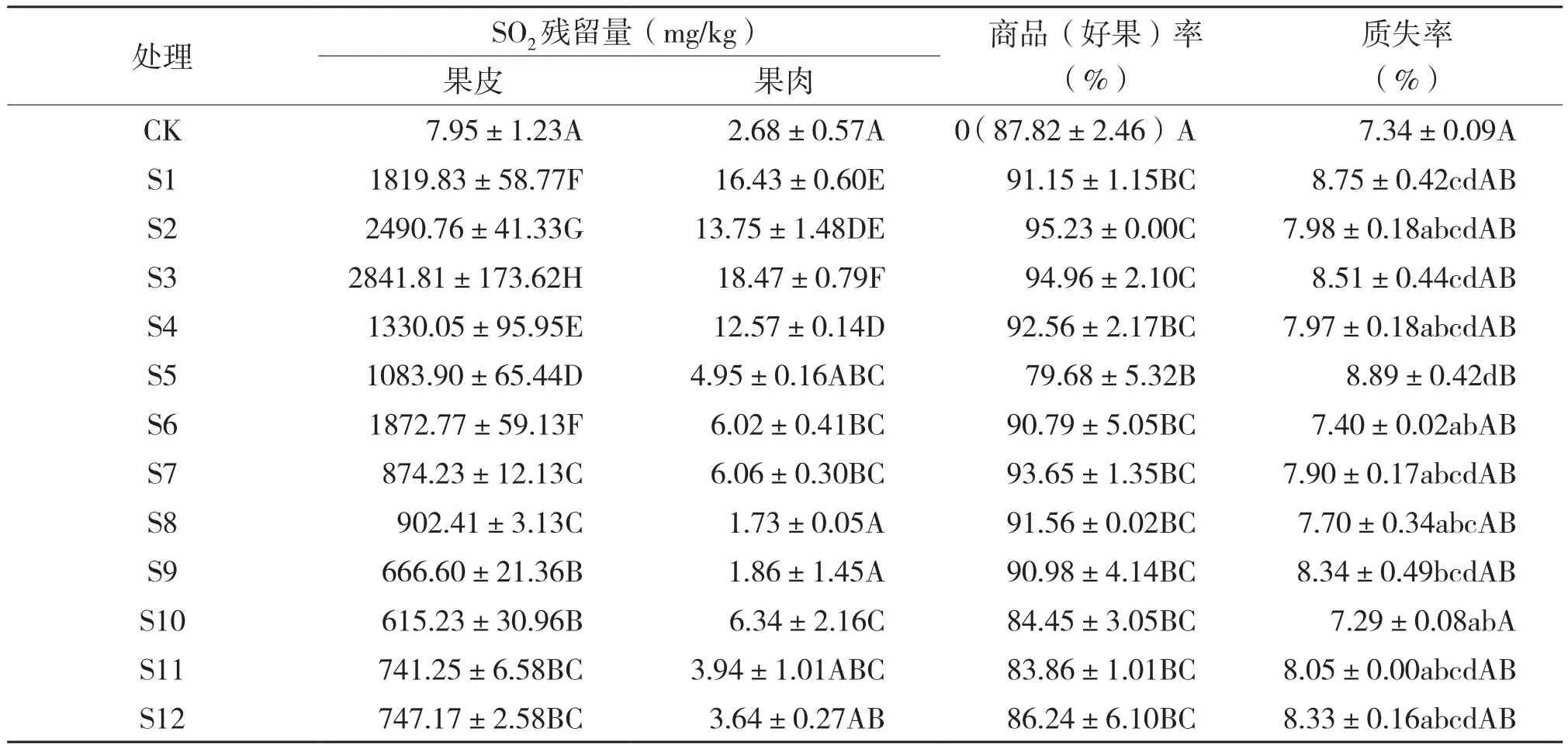

2.3 开箱后果实SO2残留量、货架商品(好果)率与质损率比较

由表5可知,预冷处理的龙眼果皮中的SO2含量比对照(本底值)高75~354倍,差异均达显著水平;果肉中的SO2含量大多比CK高1~8倍,且各预冷处理之间差异极显著,但均低于国家标限(30 mg/kg)。果皮中SO2含量远高于果肉,说明SO2残留主要聚集在果皮中,果肉中微量。货架4 d时,0.15%以上复剂用量的处理果实好果率或商品率大都高于对照,而对照商品率为0。所有处理中,除了处理S5商品率较低、处理S2和S3商品率较高外,其余处理商品率差异不大。另外,处理果实货架4 d的质损率均高于对照,但大多差异不显著,说明“预冷+保鲜纸”处理对果皮产生了一定程度的伤害,韩冬梅等[17]研究认为SO2处理会导致龙眼果皮膜透性显著增加,果皮对水分和挥发性物质的透性增强,质损率提高。

2.4 正交试验12个处理的结果分析

2.4.1 多因素多元方差分析结果 由表6可知,以T1、T2、T3和预冷后质损率为主导,除SO2残留量以外的所有检测指标对3个试验因素进行多变量检验,4种检验结果中,Hotelling的跟踪与Roy最大根检验结果共用相同的P值,3个试验因素之间的P值相近且均达显著水平;而Pillai跟踪法最为稳健,当3种检验结果不一致时,以Pillai法结果为准,P值依次为B(P=0.008)<C(P=0.089)<A(P=0.453),说明3个试验因素中,预冷方式对不同处理的果温和质损率影响较大,其次是预冷时长,复剂用量影响最小。

表5 预冷处理龙眼果实开箱后SO2残留量、货架4 d的商品(好果)率与质损率变化

表6 基于各检测指标的3个试验因素多变量检验结果

表7显示,在所有检测指标中,T1和T2在不同处理间表现差异显著,其次是预冷后质损率,差异较显著(P=0.056),其余指标差异不显著,说明这3个指标能够较好地体现处理差异。其余指标在处理间虽然差异不显著,但依然存在不同的差异程度,其中t1、t3、t4箱内质损率在处理间的差异较大(0.05<P<0.20),其次是T3、t2开箱后总质损率以及货架4 d的商品率(0.364<P<0.366),货架4 d质损率差异最小(P=0.973)。

表8列出了因变量均为差异较显著的检测指标(P<0.10),称之为有效指标。对预冷方式来说,T1、T2、预冷后质损率的差异均达显著水平(P<0.05);预冷时长不仅显著影响T1(P<0.01)和T2(P<0.05),还较大影响t3和t4(P=0.061~0.077)。可见,3个试验因素中,预冷方式和预冷时长均对T1和T2产生了显著影响,前者同时还显著影响预冷后

质损率,后者对箱内后期升温影响较大,而复剂用量主要对箱内最低温和前期的降温速度有一定影响,但差异不明显(P=0.056~0.093)。

2.4.2 相关指标在3个试验因素不同水平上的均值比较 由于货架表现是评判处理效果的最终依据,因此在筛选各因素最佳水平时还需要参考货架指标的水平高低。从表9可以看出,随着复剂用量的降低,T2升高,t1缩短,而货架商品率和质损率有降低趋势,说明较高的复剂用量,有利于保持较低的果温和较高的货架商品率。因此,A1(或A2)水平可选。

表7 基于3个试验因素的各检测指标(因变量)的主效应分析结果

表8 主体间效应检验结果中差异较显著的指标(因变量)

预冷方式中,裸冷处理的T1和T2均最低,预冷后质损率最高,货架质损率最低,货架商品率与湿冷相近。可见,裸冷有利于果实快速降温,达到较低的温度,并能提高货架商品率、降低货架质损率;适当的遮盖和保湿处理有利于降低果实的预冷后质损率,但箱内最低果温较高。因此,B1水平可选。

随着预冷时间延长,T1和T2有降低趋势,t3和t4增加,货架质损率升高。其中,预冷13 h的T1和T2水平最低,货架商品率最高,而预冷20h的货架商品率最低。可见预冷时间并非越长越好,4~13 h的范围值得进一步研究。因此,A1(或A2)B1C1(或C2)的因素水平组合是值得推荐和进一步验证优化的处理。

表9 有效检测指标及货架效果在3个因素不同水平上的均值比较

3 结论与讨论

电商物流多采用简便、保温的包装材料进行常温运输,采后预冷更具有重要意义,在草莓[28]、桑葚[29]、番茄[5]上的研究均表明贮运前合适的预冷措施有助于果蔬保持较低的运输温度和较好的开箱与货架品质。已有研究表明,采后尽快采取低温4℃预冷,可以有效延迟贮藏期间龙眼果皮褐变、降低果肉自溶指数和质量损失率,维持较高的营养水平[30]。预冷方式不同也会带来贮藏效果差异,张容鹄等[31]研究认为冰水预冷龙眼效果最好,但该法需要在低温下充分晾干,耗时长,操作不当会加重果实褐变;杨洲等[32]以通风预冷的形式研究了不同温度下单颗龙眼的预冷效率,认为预冷温度越低,风速越大,预冷越快。为了保证龙眼果实贮后保持优质的商品外观和理想的货架品质,本试验使用自制的龙眼保鲜纸,结合“冷库低温+遮盖”的预冷技术,研究了复剂用量、预冷方式和预冷时长3个因素对龙眼常温保鲜的综合作用。结果表明,本研究采用的保鲜方法能够保证果实表现出良好的货架商品性,货架期达4 d以上;合适的低温预冷措施可以明显降低果实入箱温度和箱内温度水平,以及升温速度和果实质损率,而且不同水平之间差异显著,这些都将有助于延缓果实衰败,保持采后品质。

将预冷后的龙眼果实装入泡沫箱中,与保鲜纸和冰袋联合使用,主要用于短时间的常温运输。预冷方式主要影响果实入箱温度、箱内最低果温和预冷后质损率,覆盖程度较高的纸冷处理,预冷后及箱内最低温度为最高,而保湿性较好的湿冷处理,预冷后质损率最低。预冷时长不仅影响了果实入箱温度和箱内最低温度,还影响了箱内后期升温时长;预冷时间越长,果温越低,升温越慢,但贮后总质损率和货架质损率有增加趋势。因此,综合来看,合适时长的裸冷,是值得考虑和进一步完善的做法,但该方法仅与龙眼保鲜纸结合使用,慎用于常规贮藏,否则会加快加重果实贮藏期间的褐变问题。

尽管预冷措施对果实贮运期间的温度和预冷后质损率影响显著,但各处理间的货架商品率和质损率差异不明显,后续观察显示本批试验果实货架寿命达到了7~10 d,因此4 d的货架数据尚不能充分显示处理间的差异,这为今后同类试验货架观察天数的延长提供了参考。此外,食品中亚硫酸盐含量的限制对复剂用量的选择甚为苛刻,如何将复剂用量的有限选择和预冷措施结合起来,达到理想的保鲜效果,还值得进一步优化研究。