边坡生态修复群落设计与工法组合模式研究

唐彬童,辜 彬

(四川大学 生命科学学院/生物资源与生态环境教育部重点实验室,四川 成都 610065)

1 研究背景

我国是多山国家,大型工程建设往往伴随着山体破坏产生大量人工创面(边坡)。这些裸露的山体边坡不仅容易造成水土流失、边坡坍塌等,还很大程度上破坏了自然生态环境,因此必须对山体边坡进行治理。

治理工作分为工程治理和生态治理。工程治理主要包括工程防护、地质灾害防治等,目的是增强工程的稳定性,保护建设工程的安全和人居环境安全;生态治理的主要工作为植被恢复,达到植被护坡、恢复边坡景观的目的。

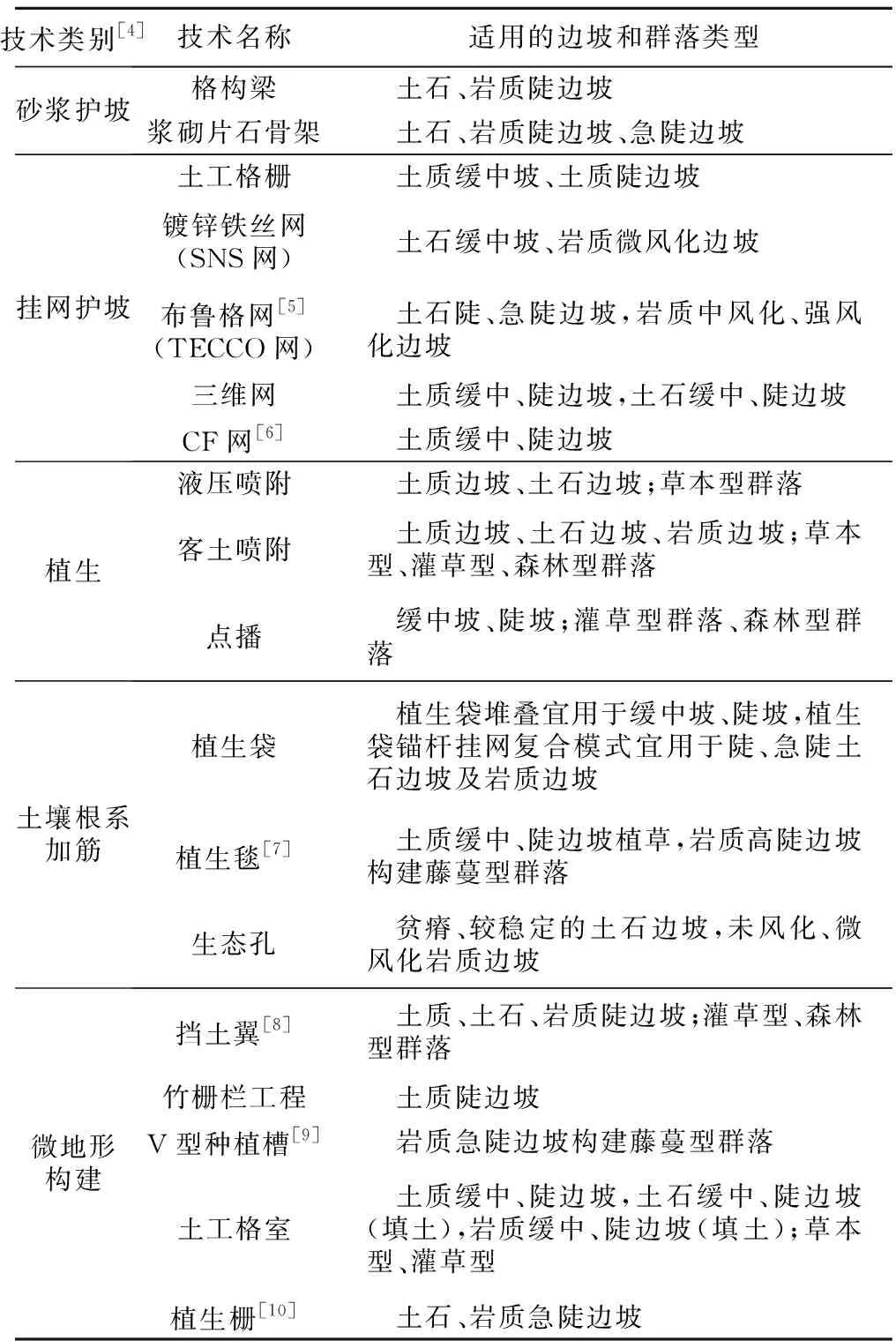

生态治理技术(边坡生态修复技术)主要分为植被群落设计和辅助植被生长的工法。山体破坏的方式多种多样,形成的边坡立地条件非常复杂。为了应对复杂的边坡条件,实施边坡生态工程,开发出了许多各具特色的边坡植被恢复工法,如耐贫瘠、耐干旱的植生袋工法,主要应用于土质边坡的液压喷附工法,应用广泛的客土喷附工法,具有土壤加筋功能的土工格栅、CF网、三维网工法,具有固土护坡功能的镀锌铁丝网、土工格室、布鲁格网工法,以及能在陡边坡上构筑槽穴,形成微地形的挡土翼、植生栅、V型植生槽工法等。

得益于工法的进步,边坡植被群落设计(构建先锋植被群落)日渐多样,以满足不同边坡在环境、功能、景观和生态等方面的要求。道路边坡考虑其功能性,以草本型群落或草灌结合复绿为主;矿山边坡主要考虑其生态性及与周围自然山体的景观异质性,在可能的情况下以乔灌草结合的森林型为主;人居环境周边的边坡会优先考虑环境景观性,以草花型为主。不管是矿山边坡还是道路边坡,群落设计都应以边坡立地条件为基础,不同的群落其景观特点、结构稳定性、生态服务功能均不相同,但越是稳定的先锋群落往往对立地条件要求越是严格,因此明确立地条件极其重要。

工法组合是植被群落构建的基础,在多种工法中如何选择不同的工法构成则与群落目标及立地条件关系密切。虽然边坡植被恢复工程实践中已有不少成功的具体案例,但对群落目标、复杂立地条件与工法组合的普遍性规律还缺乏认识。因此,要把握复杂立地条件与群落目标及工法组合所能达到的目的间的关系,明确立地条件,在此基础上提出对应的可能工法组合。

由于群落设计和工法组合均依赖于对立地条件的确认,因此在进行群落设计和工法布置前应充分了解边坡立地条件的特征。

2 边坡立地条件分类

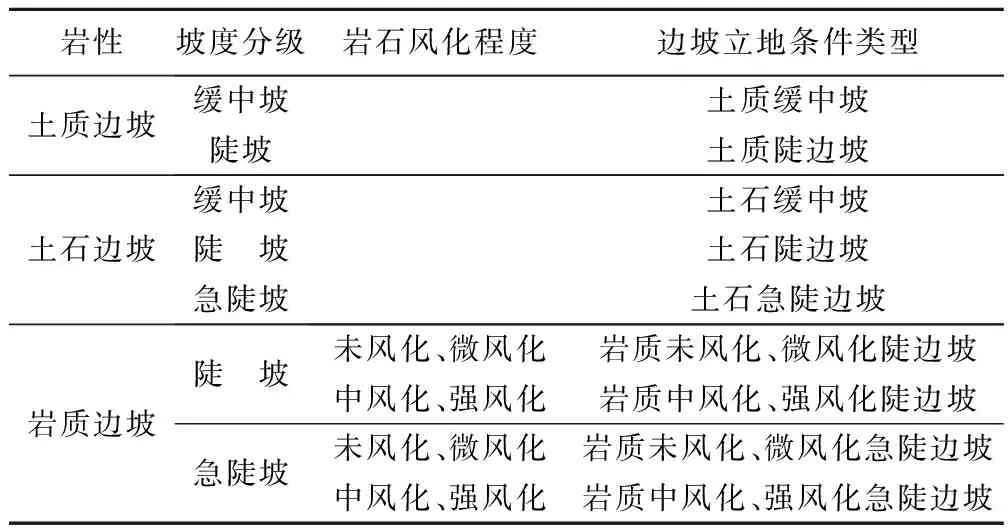

边坡立地条件复杂多变,为明确边坡立地条件特征,首先应对边坡进行分类。传统的工程护坡领域已对边坡进行了分类:按坡度因子可将边坡分为缓坡、中坡、陡坡、急陡坡;按高度因子可将边坡分为低矮边坡、高边坡和超高边坡;按岩性因子可将边坡分为土质边坡、土石边坡、岩质边坡[1],岩质边坡按岩石的风化情况又可分为未风化、微风化、中风化、强风化和全风化边坡。边坡生态修复领域更加复杂,需要考虑多种因素。本研究结合以上3个边坡因子,根据坡度、岩性、岩石风化情况,将边坡立地条件分为9种类型,见表1。

表1 边坡立地条件分类

注:①因坡高对工法的选择影响不大,所以未将边坡高度纳入分类体系;②缓坡和中坡在实际工程中能适应的群落类型和工法基本相同,所以分为一类;③在工程实践中人工创面边坡很少会有急陡土质边坡,所以该类别未纳入,岩质边坡少有缓中坡,也不考虑。

3 群落设计模式

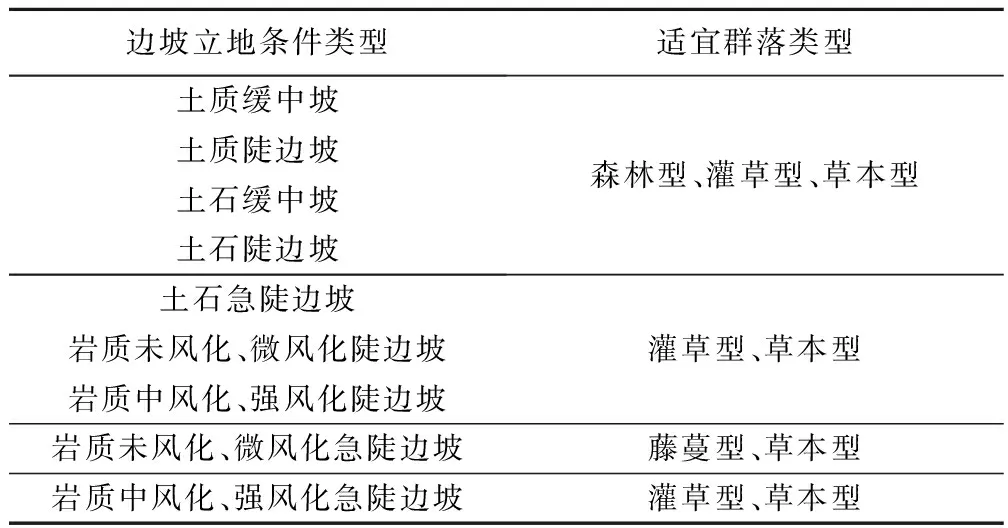

确定生态修复的群落类型是边坡生态修复的首要任务。群落设计主要由边坡的立地条件及景观需求来决定,景观需求因人而异,因此本研究仅以立地条件来确定群落的类型,尽量选用群落稳定性高、耗费资金少的类型。国内对边坡植被群落类型的研究已有不少,大致可分为草坪型、草本型、草花型、灌草型、森林型、藤蔓型和苔藓型,其中森林型、灌草型、草本型和藤蔓型最为常见。森林型为乔灌草搭配的类型,群落结构与层次模拟自然山林的群落,其群落稳定性最佳,但在坡度较陡的情况下,种植乔木困难,且因土层厚度薄,乔木根系不稳,有时反而容易引发小规模地质灾害,所以使用受限[2];灌草型为仅有灌木与草本的类型,速成的草本植物能有效防止土表10~20 cm的土壤侵蚀[1],为灌木生长创造条件,后长成的灌木能有效防止30 cm深度的土壤侵蚀[3],是较为理想的群落结构,灌草混播时应注意减小草种密度,并适量点播灌木;草本型为只使用草本植物的类型,草本植物生成快,能在短时间内快速覆盖坡面,是见效最快的群落目标类型,但其较灌草型群落结构单一、稳定性差;藤蔓型也是特殊的群落类型,通常使用大量攀缘植物覆盖坡面,使用少量草本和灌木进行点缀,是专门针对陡边坡、急陡边坡使用的群落类型,攀缘植物对其他植物的生态位侵占严重,所以藤蔓型群落应慎用。据此,提出9类边坡立地条件所适宜的群落类型,见表2。

4 工法组合模式

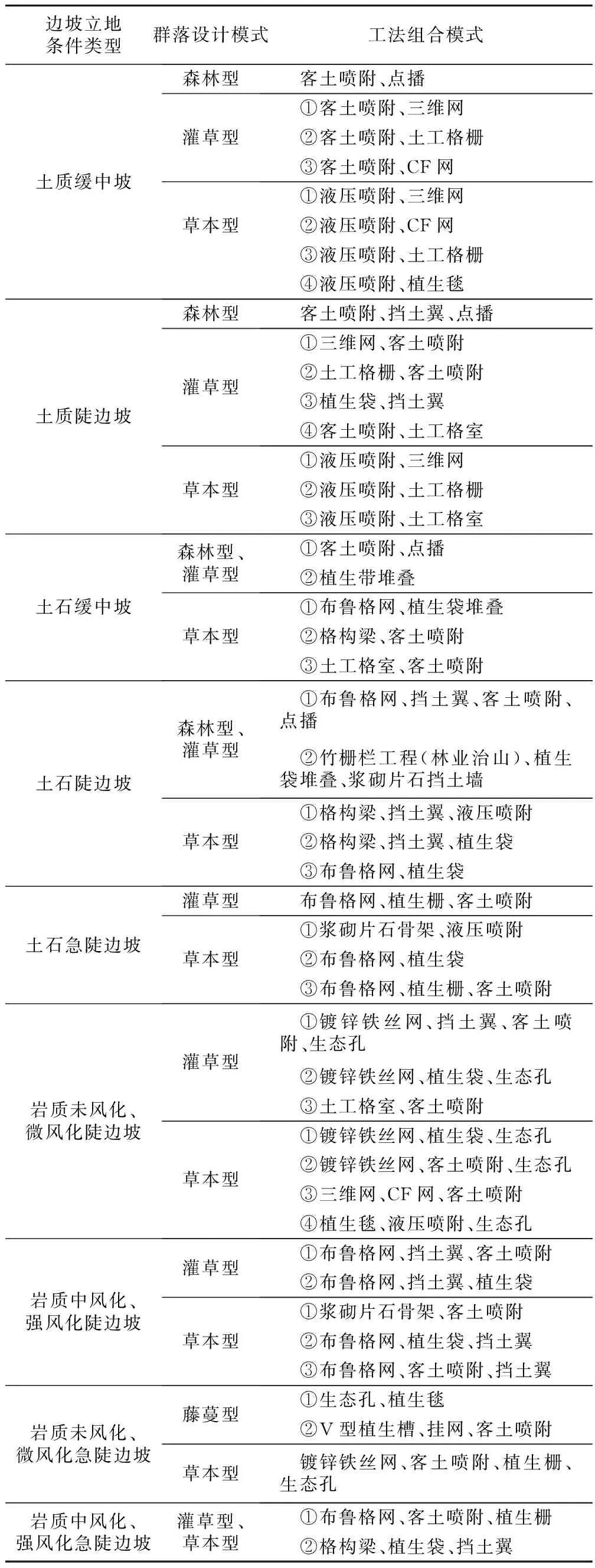

使用工法是为辅助植物生长、为植物提供赖以生存的稳定土壤,因此工法的应用由立地条件及群落类型共同决定。工法的应用不是仅单一工法的使用,而是将多种工法组合以达到稳固坡体、保持水土、辅助植物生长的目的。根据文献研究和工程实践,我国常用工法见表3。在确定了立地条件及群落类型的基础上,满足工法互补、耗费最小、加固边坡使边坡不易发生地质灾害、辅助植被生长的力度强等要求,提出了对应立地条件和目标群落的工法及工法组合,见表4。

表2 适宜边坡立地条件的群落类型

表3 我国常用工法

5 模式实践

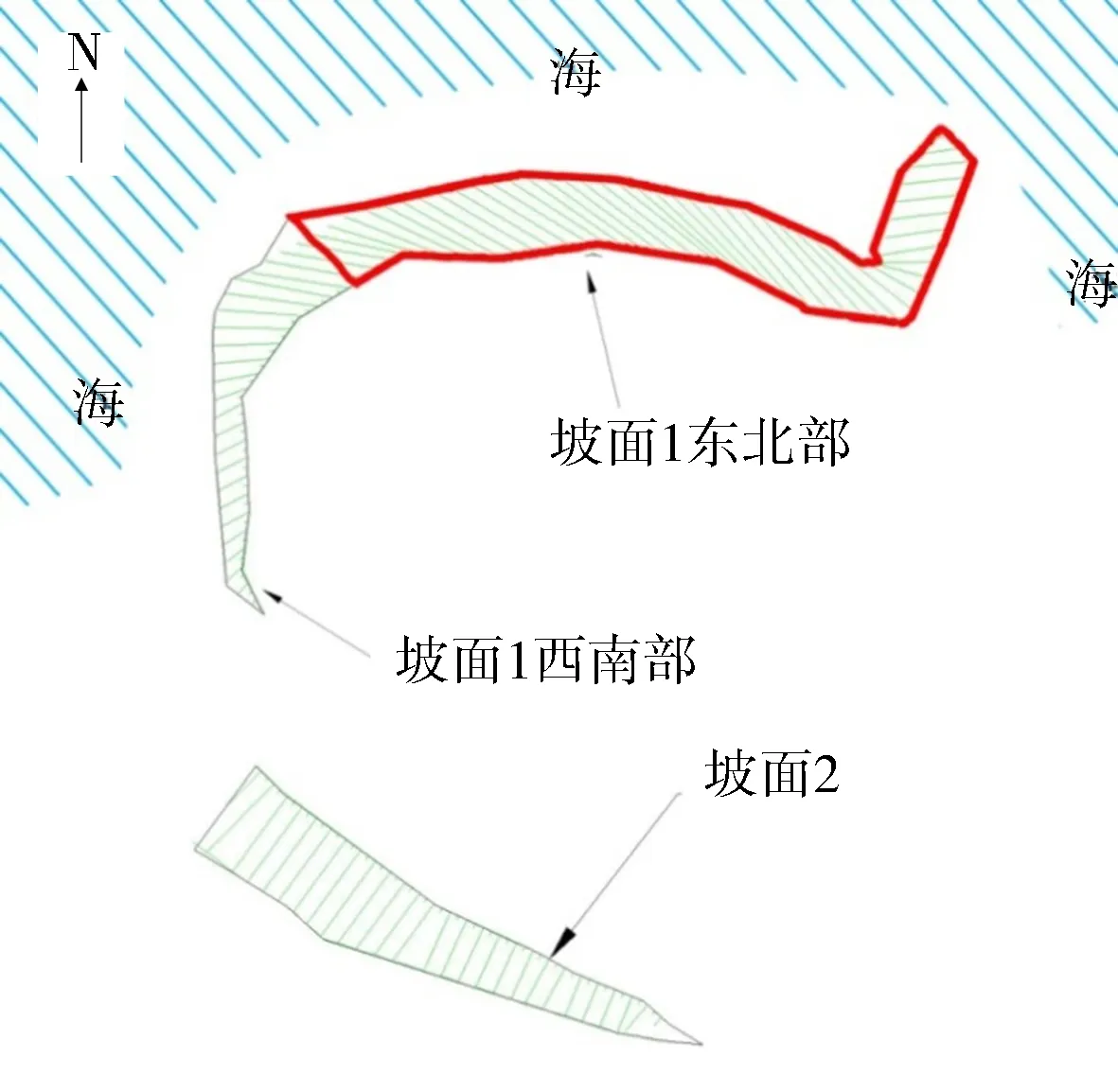

本研究提出的模式已在浙江省舟山市牛头山矿山边坡生态修复工程中得到实际应用。牛头山边坡工程位于舟山市定海区新港工业园区内,距离海岸线较近。该边坡是采石场废弃而成的,坡体分为坡面1、坡面2两段(见图1),其中坡面1东西环境差异较大,又可分为坡面1西南部、坡面1东北部两段。坡面1整体坡度在18°~50°之间变化,西南段部分坡度大于80°且存在部分倒坡,坡高在1~30 m之间变化。坡面1坡脚线长约233 m,坡面2坡脚线长约77 m。

表4 群落设计模式及工法组合模式

图1 边坡位置示意

坡面1东北部坡度基本大于30°小于50°,岩石中度风化,根据立地条件分类方法,可以将坡面1东北部归类为岩质中风化陡边坡。因坡面坡度较陡,风势强盛,将边坡的群落设计为灌草型,主要使用的植物为胡枝子、小檗、火棘、槟柃、美人梅及混合草种。在此次生态工程之前,坡面已经过客土喷附,由于没有做固土的措施,部分喷附的土壤已经脱落,因此使用植生栅加生态孔的工法组合,植生栅为坡面营造能盛土的微地形,防止土壤继续剥落,生态孔对土壤及植物根系起加筋作用,旨在达到稳固土壤及植物的目的。

坡面1西南部坡度在80°左右,坡面为裸露的凝灰岩,有轻微的风化现象,整体比较完整,质地坚硬,部分地方存在自然发育的裂隙及碎石,因此根据分类,该坡为岩质微风化急陡边坡。为了适应多变的微地形,设计藤蔓型群落进行复绿,使用的植物为油麻藤、络石、五叶地锦、爬山虎和混合草种。工法组合使用植生毯加生态孔,在光滑的岩壁上打生态孔同时铺上植生毯增强爬藤对坡面的附着力,起到保水保温、提供营养物质的作用,也减少了夏季岩壁对太阳光的反射,增大了爬藤的存活率,藤蔓型群落的使用也增加了景观异质性。

坡面2坡度为17°~39°,坡面主要由混有碎石、混凝土块的素填土组成,厚度大约为50 cm,根据分类,坡面2应为土石陡边坡(以较大的坡度为准)。使用草本型群落进行复绿,主要植物为葱兰、红花酢浆草、百喜草、高羊茅、麦冬、波斯菊、苔草、紫花苜蓿。该坡使用格构梁加客土喷附加挡土翼的工法组合模式,格构梁可防止落石、崩塌,阻止回填物中碎石进一步风化,挡土翼起到固定土壤基质的作用。

牛头山边坡植被恢复工程的设计,对本研究提出的边坡分类系统与工法组合、群落构建关系进行了实践,明确了操作流程和具体细节的补充途径,证明了方法的有效性和可操作性。

6 结 语

本研究提出的群落设计与工法组合体系包括了国内常见边坡的群落设计及工法组合应用方法,力求将边坡立地条件、群落构建的可行性、工法组合可行性等复杂、繁琐的问题化简并归类统一,是对将边坡生态修复群落设计及工法组合应用体系化的一次初探,能为边坡生态修复设计提供参考。

在未来的体系完善过程中,希望能融入天气、坡面顺直度(坡面在水平方向上的起伏状况)、坡高、土壤肥力等因素,并深入探讨不同工法组合间的区别。天气因素在某些时候对群落设计及工法组合有较强的影响,如风力大小会影响群落的株高,风大不宜使用森林型群落,雨水冲刷较强的地域应将三维网、客土喷附或者土工格栅、客土喷附的复合模式替换为土工格室、客土喷附的复合模式;坡高和坡面顺直度因素对于施工难度的影响显著,且高坡更需要在坡脚设置挡土墙来加固整个坡体;土壤肥力因素对边坡植生基质的选择和植生方法有影响,土壤肥力贫瘠、土层薄的地方宜将喷附植生的工法替换为抗贫瘠、耐干旱的植生袋工法。讨论不同工法组合的区别更有利于了解不同工法组合的优势、劣势,本研究提供的模式是该边坡宜用的模式,在某些情况下,工法的选择不是根据其适应性进行选择,而是根据其经济价值进行选择,且不同的工法具备其自身的特点,如CF网虽不如土工格栅抗侵蚀能力强,但CF网是天然材料,腐化后能作为植被的养料。希望经过不断完善,边坡生态修复群落设计与工法组合模式具有更强的普适性、可行性,能应用于更多的边坡生态修复工程之中。