塔中地区奥陶系走滑断裂体系解剖及其控储控藏特征分析

李相文,冯许魁,刘永雷,张建伟,吕 东,韩 杰,朱冬辉,何虎庄

(1.中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司研究院库尔勒分院,新疆库尔勒841000;2.中国石油集团塔里木油田分公司勘探开发研究院,新疆库尔勒841000;3.中国石油集团塔里木油田分公司塔中油气开发部,新疆库尔勒841000)

塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地等发现多个岩溶缝洞型油气田,展现了良好的勘探开发前景[1],碳酸盐岩油气藏正在成为中国油气勘探开发的主要目标。深大断裂体系在储层溶蚀改造、含油气盆地油气输导成藏和构造演化中起到重要的作用,国内外学者从不同方面探讨了断裂与油气藏之间的关系。近几年,针对塔中Ⅰ号构造带南坡周缘地区断裂带特征及油气地质意义等方面的研究文章有所增加,特别是针对塔中北坡顺托-果勒及塔中东部古城-顺南[2]、巴楚-塔中构造带西南部麦盖提斜坡[3]等地区断裂系统的研究有较多报道。但是,在塔中Ⅰ号构造带南斜坡,针对深大断裂及其派生断裂控制形成的碳酸盐岩岩溶缝洞体圈闭(油气藏)的相关研究相对较少。

多年的勘探开发表明,塔里木盆地奥陶系碳酸盐岩地层构造、储层和油气输导成藏均受走滑断裂体系的控制。断裂带通常具有由断层核和破碎带组成的复杂三维空间结构[4-5],造成地下流体的输导与封堵特征远比一维或二维的地质模型复杂,因此,利用地震资料和断裂形成机理合理地描述断裂体系特征,对油气藏的开发有着至关重要的作用。然而,塔中地区的断裂体系具有多期活动、发育多种类型、断裂发育成熟阶段多样的特征,外加地表沙漠覆盖、目的层埋深大、地震资料信噪比低等因素影响,研究区走滑断裂的识别和分析难度很大,需要开展多学科、多方法的综合研究,重新厘定断裂体系结构并细化断裂特征细节。文献[6]对断溶系统(相同地质背景下岩溶水沿断裂破碎带溶蚀改造所形成的具有不同三维空间结构的岩溶缝洞系统)和断溶体(断溶系统中的独立岩溶单元)的描述已较为详尽,并且断溶系统和断溶体是塔河油田勘探开发的主要油气藏类型,相关地质认识对塔中Ⅰ号构造带南斜坡的研究具有借鉴意义。本文在定性分析走滑断裂体系发育机理的基础上,利用构造精细解释、多属性综合分析等建立适合塔里木盆地台盆区走滑断裂解剖的模式,并结合断裂应力机制分析结论,深化了走滑断裂体系控制储层发育位置和油气输导成藏的认识,有效指导了塔中Ⅰ号构造带南斜坡断溶系统和断溶体的划分与评价。

1 地质概况

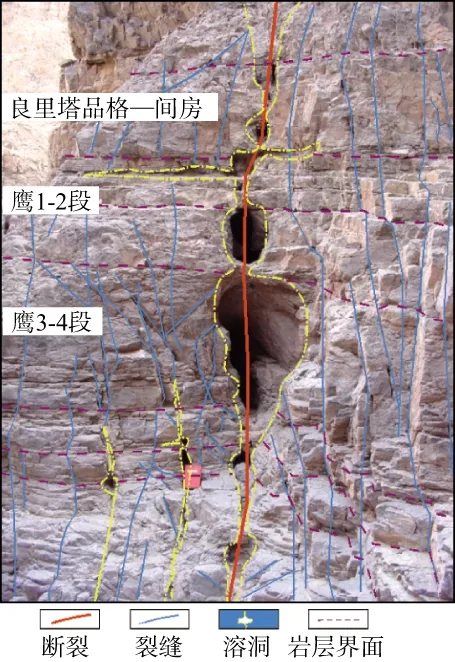

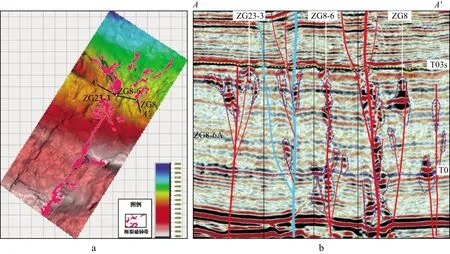

塔中北坡位于塔里木盆地塔中中央主垒带以北,北邻满西低梁构造带,西接巴东低梁构造带,南邻塘古坳陷。塔中低凸起经历了多期构造运动,受加里东期、海西期、印支期、燕山期、喜山期构造运动的叠加和改造,构造演化过程极为复杂,其中加里东期和海西期构造活动最为强烈,是控制本区构造形成的主要构造运动时期[7-8]。寒武纪时期,经历了快速海进—缓慢海退的完整旋回,塔中地区整体沉积碳酸盐岩。奥陶纪塔中地区主要是浅水碳酸盐岩台地相和斜坡相沉积。早奥陶世初,塔里木盆地受挤压作用影响,局部地区上升形成水下隆起,而局部下陷沦为半深海-深海盆地。到奥陶世中晚期水下隆起达到高潮,塔中低凸起基本形成,期间巨厚碳酸盐岩开始沉积,分析认为在挤压应力不均衡的情况下,形成左旋扭动和右旋扭动相互交替出现的走滑断裂体系。中奥陶世时期,塔中整体暴露地表,此时形成一期风化壳,受走滑断裂体系的控制,下奥陶统地层在风化淋滤和后期地下热液上涌等作用的改造下,形成大量溶洞或洞穴型的断溶型储层(图1和图2),是塔里木油田大力开发的一类油气藏。

图1 野外露头断溶示意(引自中石化西北石油分公司专家鲁新便报告)

图2 塔中地区中古8断裂带奥陶系断溶系统平面分布及其地震反射特征剖面a 中古8断裂带奥陶系断溶系统分布叠合灰岩顶面构造形态(走滑断裂以北东—南西走向为主);b 深度域地震剖面(红色断裂为走滑断裂,浅蓝色为拉分断裂,蓝色虚线为解释断溶体边界)

2 走滑断裂体系特征解剖

地震数据所反映的断裂现象实际是一条断裂破碎带的地球物理综合响应。因此,基于地震数据的断裂体系解剖需要有一定基础条件假设,例如:一条破碎范围相对稳定的断裂带可识别为一条断裂等。如何充分应用地震数据的有效信息指导断裂体系的识别与解释很关键,一是需要深化走滑断裂形成机理认识,建立合理解释模式;二是深挖地震资料潜力,优化属性预测参数与多属性综合指导断裂的空间组合。

2.1 建立经典走滑断裂体系解释模式

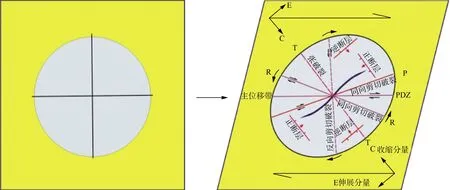

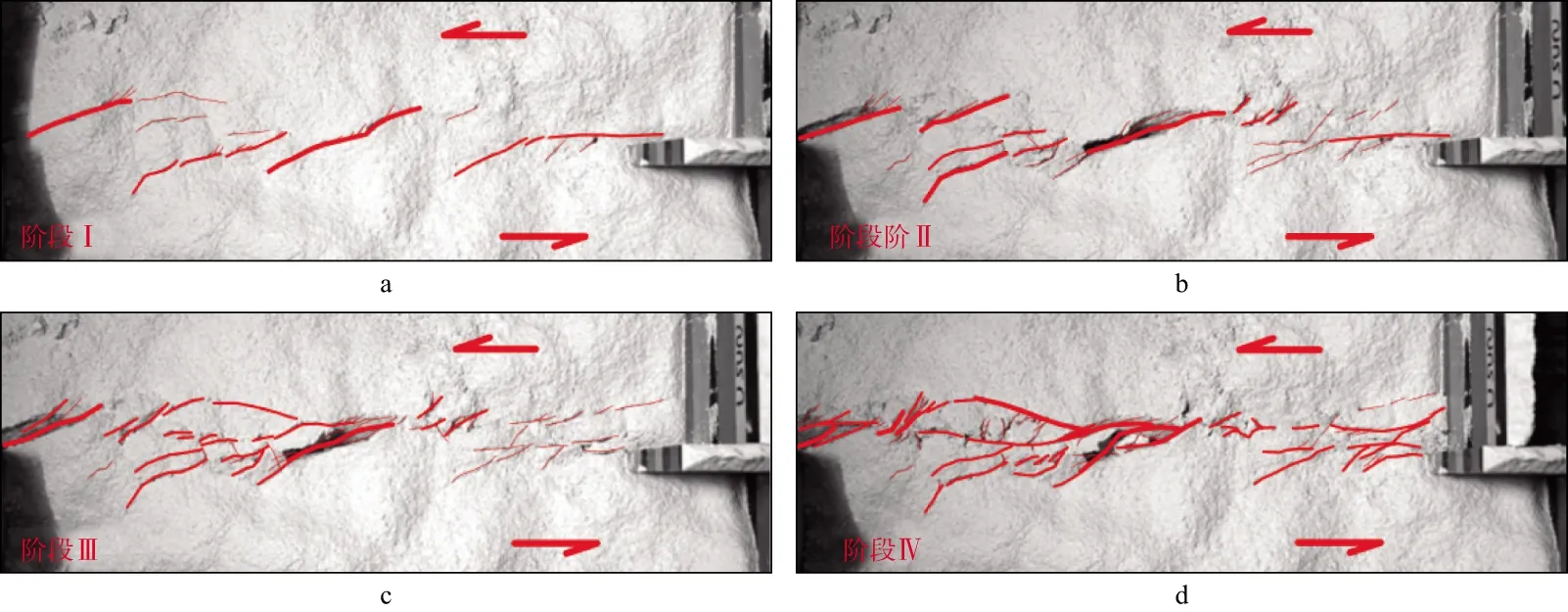

走滑断层按照位移方式可以分为倾滑断层和走滑断层,前者分为正断层和逆断层,后者分为左行走滑断层和右行走滑断层,其中走滑断层是应用的主流。走滑理论表明,断层发育后,局部的应力状态发生改变,断层进一步的扩展方向不一定与初始破裂方向一致[9]。另外,断层在递进变形过程中断层产状也会发生变化,导致观测到的断层并不总是简单的共轭关系,但其具有相对普遍的规律,即在统一应力场中形成剪切破裂的共轭组合,或在主断层剪切位移诱导产生次级破裂。如果研究中只考虑单一应力,走滑断层位移将导致断层带发生简单剪切变形。据里德尔共轭剪切破裂理论[10-13],走滑断裂形成的过程中会产生同向走滑断裂(R走滑破裂)、同向剪切断裂(P剪切破裂)和局部张性断裂(T破裂)(图3)。另外,根据里德尔剪切物理模拟结果,认为走滑的形成主要分为4个阶段:初期阶段走滑断裂呈雁列式展布(主要为R同向走滑断裂),破裂范围较小,启始端形态完整;早期阶段,随着应力的增强,其传导范围随之增加,破裂快速增加,走滑断裂依然呈雁列式断裂;中期阶段,破裂范围进一步增加,P剪切走滑开始形成,将雁列式断裂连接形成完整破碎带;后期阶段,最为破碎,P走滑断裂发育趋于成熟,整个破碎带表现为斜列展布的马尾或羽状断裂破碎带(图4)。结合里德尔剪切应变椭圆,对于微观(米级)的单向走滑断裂的P剪切破裂、R走滑破裂和T张破裂均可有效识别。

图3 里德尔共轭剪切破裂理论走滑应变椭圆

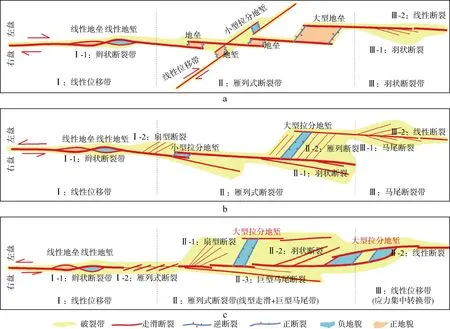

根据上述理论特征,结合研究区走滑断裂的特征,建立走滑断裂体系解释模式。塔中地区发育有两大类走滑断裂体系,建立适合塔中地区走滑断裂体系解析的两类三种解释模式,分别为左行走滑和右行走滑两类,“菱形”破碎模式、羽状破碎模式、马尾破碎模式。其中交错呈“X”型展布的走滑断裂,形态干脆,以线性走滑为主,建立为处于破裂快速增加走滑断裂早期阶段的解释模式,发育雁列式展布的R走滑断裂;北东向走滑多发育马尾破碎带或羽状破碎带,建立为处于最为破碎且P走滑断裂发育趋于成熟后期阶段的解释模式。具体表现为几种不同走滑断裂区带(线性走滑区、岩桥集中发育区和断裂末端)的走滑断裂解释模式。塔中地区走滑断裂总体为左行走滑断裂模式,在线性走滑区主要分为左行左阶模式和左行右阶模式,控制断裂带的线性构造发育;在岩桥集中发育区主要为马尾状或羽状断裂发育区与线性走滑叠加的断裂解释模式,其中线性位移带至马尾状或羽状断裂发育区的破裂范围也随之增加,张性应力区的破裂范围大于压扭应力区(图5)。

图4 里德尔剪切物理模拟实验的不同阶段特征a 走滑断裂形成初期阶段的平面位置关系,呈雁列分布特征;b 走滑断裂形成早期阶段的平面位置关系,呈密集雁列分布特征;c 走滑断裂形成中期阶段的平面位置关系,羽状特征雏形;d 走滑断裂形成后期阶段的平面位置关系,呈羽状特征,形成大量近似垂直主走滑位移带(PDZ)的小断裂

2.2 断裂体系对非均质储层的控制特征分析

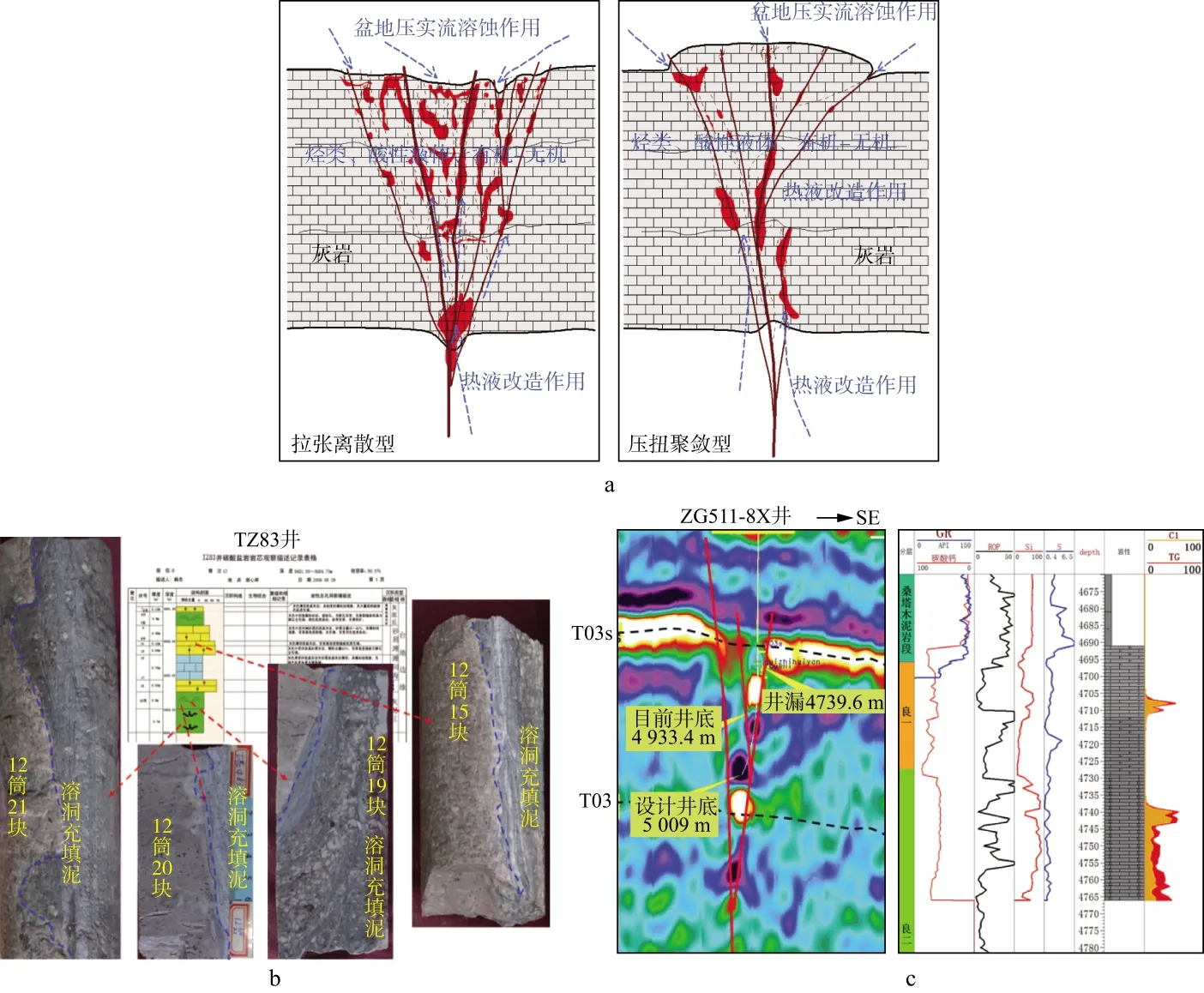

走滑断裂如何控制构造变形和控制储层的形成?据前人研究成果,认为走滑断裂沿走向方向的末端构造变形最为严重,即走滑断裂位移量最大也是应力最为集中的区域,其应力传导迅速且干脆,所对应的垂直位移最小,而走滑位移量最小的区域所对应的垂直位移趋于最大,构造变形严重[14]。OLSON等[15]对美国某区的断裂系统进行建模,通过分析断裂系统周缘的应变能量密度分布情况来解释断裂控制的破碎区分布特征,结果表明断裂末端的应变能量密度最强,末端地层最破碎。断裂及其伴生裂缝控制的是一整条空间破碎带,断裂带既是流体输导的有利通道,同时也是有机酸性水快速溶蚀地层的部位,岩溶水(大气淡水向下淋滤或地下热液向上溶蚀)沿断裂带附近的缝-孔-洞、微断裂破碎带发生溶蚀改造,进一步有效改善早期的储集空间(图6a)。

调研表明,断裂带与流体的配置形成多种类型的溶蚀作用[16-20],与研究区相关的主控类型有大气淡水向下淋滤溶蚀作用、热液改造作用,非主控类型有盆地压实流溶蚀作用、烃类携带酸性流体溶蚀作用、硫酸盐热化学还原作用(TSR[21])。①大气淡水向下淋滤溶蚀作用:以塔中地区TZ83井为例,该井钻进奥陶系鹰山组一段地层断溶体底部取心发现大量泥灰岩、砂屑灰岩充填(图6b),测井解释结果具有高伽马值(GR)特征和典型地表沉积特征。②热液改造作用:在塔里木盆地广泛存在热液作用[22],一般通过断裂从基底深部运移到上覆沉积岩中而发生作用,塔中地区ZG511-8X井在奥陶系良里塔格组1-2段地层4704~4714m和4730~4763m两个井段钻遇高含硅质灰岩(图6c),可钻性差,与ZG112-1X井在奥陶系良里塔格组3-4段地层钻遇高含钙质灰岩和塔中北坡SN4井[23]相似,均具有明显的热液溶蚀特征。热液作用以叠加改造前期已经发育的储层为主,自身的分布很局限,与断裂控制的破碎带和破裂带范围直接相关。③盆地压实流溶蚀作用:该作用是烃类运移的重要动力,还可以改变断裂带周边的流体势与流体性质,改变流体的溶蚀性能,在有利部位发生溶蚀。塔里木盆地塔中地区中上奥陶统发育巨厚的泥岩,北坡却尔却克组地层厚度达到2536.0m。随着压实作用的进行,形成巨大规模的盆地压实流,通过断裂的通道作用,可以在邻近碳酸盐岩储集体中形成规模不等的溶蚀孔洞。④烃类携带酸性流体溶蚀作用:烃类生成过程中伴随大量的有机酸,虽然其溶蚀作用较弱,但随着烃类沿断裂带源源不断的输导,也能形成局部的强烈溶蚀作用。塔中地区奥陶系碳酸盐岩检测到烃类的溶蚀作用[24],主要表现3期埋藏溶蚀作用,与晚加里东期、晚海西期、喜山期三期油气充注密切相关。⑤TSR作用引起含H2S的天然气富集而产生酸性液体,对碳酸盐岩储层具有明显的溶蚀改造作用[21]。综上所述,认为在不同应力机制(张性与挤压应力)下,流体沿断裂破碎带渗流,对早期储层进行差异溶蚀改造作用,从而形成不规则的断溶体。

图5 塔中地区走滑断裂带两类三种解释模式a 为右行走滑断裂模式,局部主要发育“菱形”破碎模式、羽状破碎模式;b 和c为左行走滑断裂模式,局部主要发育“菱形”破碎模式、羽状破碎模式和马尾破碎模式

图6 不同断裂应力机制条件的岩溶模式和塔中地区断溶体钻井实例a 张扭应力特征与压扭应力特征控制的溶蚀模式结构剖面;b TZ83井奥陶系鹰山组一段地层断溶体底部岩心照片;c 过ZG511-8X井的深度偏移地震剖面和岩性柱状图

2.3 基于地震数据的走滑断裂解释

2.3.1 针对断裂的解释性处理

针对复杂断裂的综合解释方法应该因地制宜,如基于相干技术的常规解释方法在众多区块的研究中暴露出效率低、精度低的缺点,需要进行综合解释[25]。由于塔中地区碳酸盐岩地层地震资料低信噪比、低分辨率等因素的影响,造成了断裂及其伴生断裂的识别难度大。由长期开展碳酸盐岩研究的经验可知,单一处理流程的地震成果资料针对特定地质目标的解释存在一定局限性,是导致断裂刻画精度不足的主要原因之一。在小断裂及微裂缝预测中,为了突出研究所需要的不连续性或起伏程度的几何信息,从而达到更好的预测效果,可以适当地牺牲地震资料的保真性。根据这条原则,预测所需的资料可以采用特殊的解释性处理,大幅度地压制干扰,提高地震资料的信噪比和分辨率。

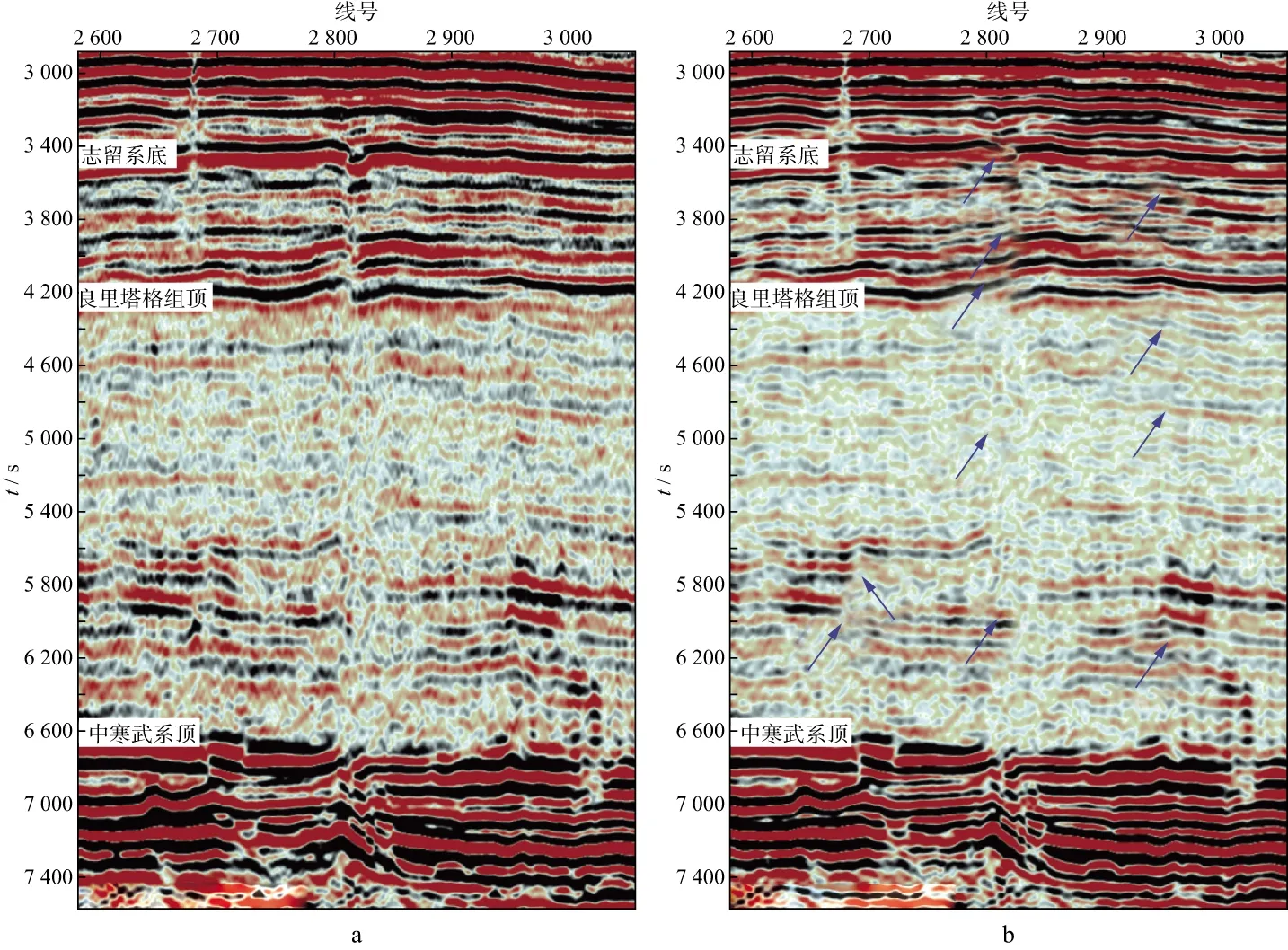

解释性处理一般分为叠前解释性处理和叠后解释性处理两大类,因地质任务与研究对象不同而采用不同解释性处理方案。叠前解释性处理是通过优化道集方法去除道资料中近道多次波、远道面波等异常,尽可能提高资料的信噪比、分辨率,达到叠加成果的目标可解释性。但是经过此类处理的资料还不能满足小尺度断裂精细刻画的要求,还必须再进一步做叠后解释性处理。通常利用低通滤波、倾角导向滤波、分频处理等技术进行叠后解释性处理的效果较好。图7对比了针对断裂解释的解释性处理前、后的效果。首先利用带通滤波器限制输出数据中低频成份和高频成份(低频5Hz以下,高频40Hz以上,据实际资料而定),再利用倾角导向滤波、构造导向滤波和倾角扫描叠加等处理得到最终结果,从图上可知,经过二次解释性处理后的地震资料的信噪比和分辨率均得到明显提升,蓝色箭头处反映断裂破碎的不连续性或起伏程度等几何信息更加清楚,次级断裂与主断裂之间的结构关系及纵向上发育模式更清晰,为后续开展裂缝预测提供了良好的数据基础。

图7 针对断裂解释的叠后目标解释性处理前(a)、后(b)效果对比

2.3.2 针对断裂的属性参数优化与分析

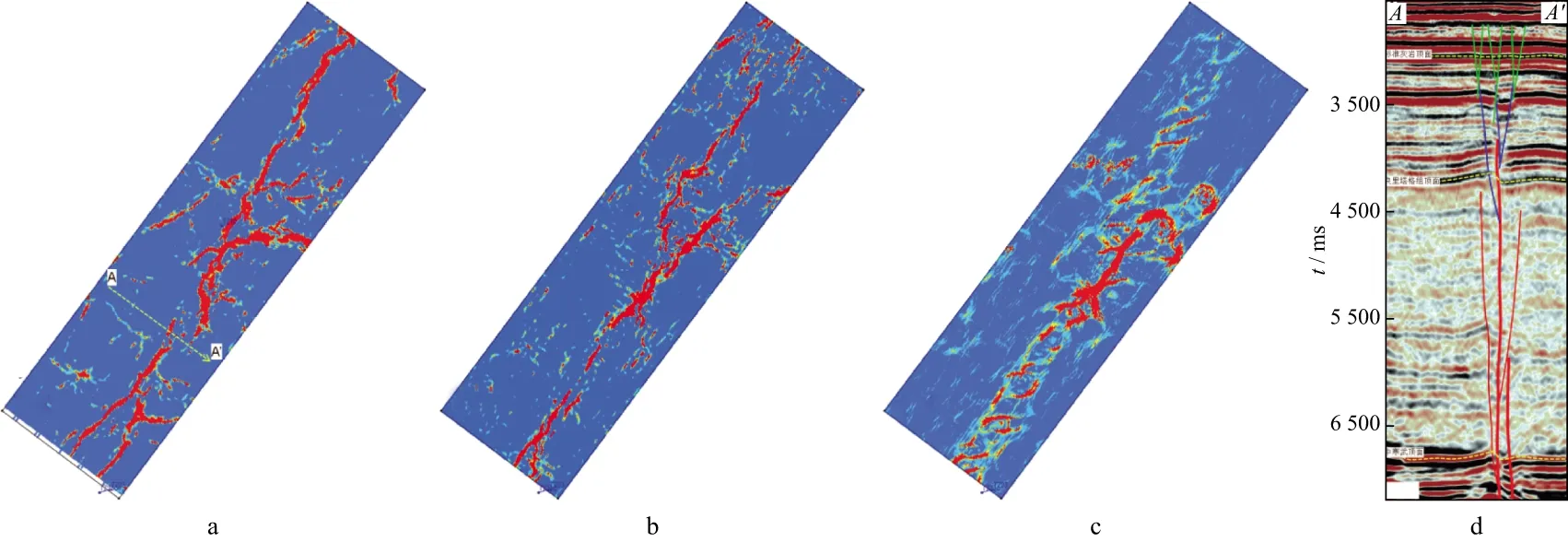

针对研究区目的层埋藏深、断距不明显、资料品质差的特点,开展属性多参数优化实验。研究中,在倾角和方位角体分析的基础上利用多窗口扫描[26]技术求取相似程度最大的窗口作为分析点的倾角、方位角估算窗口,在Geoeast系统中利用分导数指数和Lambda(Geoeast系统中控制体曲率属性横向连续性的参数)等关键参数进行“并联式”优化,分导数指数值利用属性异常与储层分布的相对关系来确定,不同参数的优化可以降低断裂解释的不确定性,同时提升断裂分段特征和对不同尺度断裂的识别能力,进而提高对地质体的刻画精度。图8对比了塔中西部某区基于叠前深度偏移成像处理纯波地震数据的不同曲率参数下的属性切片,图8a反映的是区内整体的断裂结构,图8b突出的是断裂间的细节,对分枝断裂的解释更有指导意义。

研究发现,各个时期断裂形成的过程中都存在前述断裂形成的四个阶段。图9为研究区某一走滑断裂带深、中、浅地层曲率属性沿层切片和垂直断裂带的地震剖面。图9a整体表现为线性走滑,局部分段的特征,属于图5中的线性位移带和雁列式断裂带,其各段断裂横向相连接成一带,同时属于图4d所示的后期阶段;图9b中走滑断裂的分段特征明显,属于图5中的雁列式断裂带,其各段断裂横向由岩桥和次级断裂相连接,属于图4b和图4c所示的Ⅱ-Ⅲ阶段;图9c中走滑断裂雁列式断裂带,与PDZ呈45°角相交,属于图5中的雁列式断裂带,也属于图4b和图4c所示的Ⅱ-Ⅰ阶段;图9a、图9b、图9c走滑断裂的地震反射特征清楚,线性位移带以地层剪切或压扭应力为主,雁列式断裂带以张扭应力为主,每期断裂的发育均建立于早期断裂的基础之上(图9d)。

图9 研究区某一走滑断裂带深(寒武-奥陶系)、中(奥陶-志留系)、浅(志留-石炭系)地层曲率属性沿层切片和垂直断裂带的地震剖面a 中寒武顶面参数优化后曲率属性沿层切片;b 奥陶系良里塔格组顶面参数优化后曲率属性沿层切片;c 石炭系标准灰岩顶面参数优化后曲率属性沿层切片;d 垂直断裂带的解释性处理后地震深度域偏移成像剖面,与图8剖面位置相近,红色断层为早期阶段断层—中加里东期—断层发育的末期,蓝色断层为中期阶段断层—晚加里东期—断层发育的中期,绿色断层为晚期阶段断层—海西期—断层发育的早期

3 应用实例

通过地震数据的目标解释性处理、属性参数的优化和走滑断裂模式的再认识,在塔中地区重新梳理断裂空间结构,认识到北东向左行走滑断裂是塔中地区对储层改造和油气输导最为关键和有效的断裂体系,断裂发育且长期持续活动,特别是在走滑断裂的活动过程中,形成的大型岩桥破碎带(拉分地堑),对应的应力特征主要表现为拉张应力特征[27],两条主干断裂中间岩桥区域沿断层走向拉伸,利于储层扩溶改造形成规模储层(图10a),同时以寒武系玉尔吐斯组为烃源岩,以满加尔为中心,沿断裂体系自下而上、自北向南输导油气成藏(图10b)。如图10a中虚线菱形框位置所示,中古15-中古151拉分断裂群、中古8-中古111拉分断裂群、中古10断裂带等,属于典型的拉张离散型断裂模式,控制塔中地区奥陶系碳酸盐岩缝洞型储层集中发育,拉分断裂以北均表现为气藏特征,以南多表现为油藏或挥发性油藏特征。而区域的外侧或两条断裂末端或线性走滑断裂位置地层的水平应力相对而言呈现压缩状态,储层发育有限,围绕在断裂核心周缘。

图10 走滑断裂体系叠合储层预测平面分布和塔北-塔中地区完钻井气油比分布a 塔中地区ZG15断裂带-ZG10断裂带奥陶系良里塔格组-鹰山组均方根振幅属性;b 塔北-塔中地区构造叠合完钻井气油比分布(引自塔里木油田分公司与中石化塔河油田交流成果,已重新修编断裂,东边满加尔坳陷区为干气特征,满加低梁-塔中Ⅰ号构造带为凝析气藏特征,塔中西部为轻质油藏特征,具有明显的油气沿断裂系统向北向南运聚的特征)

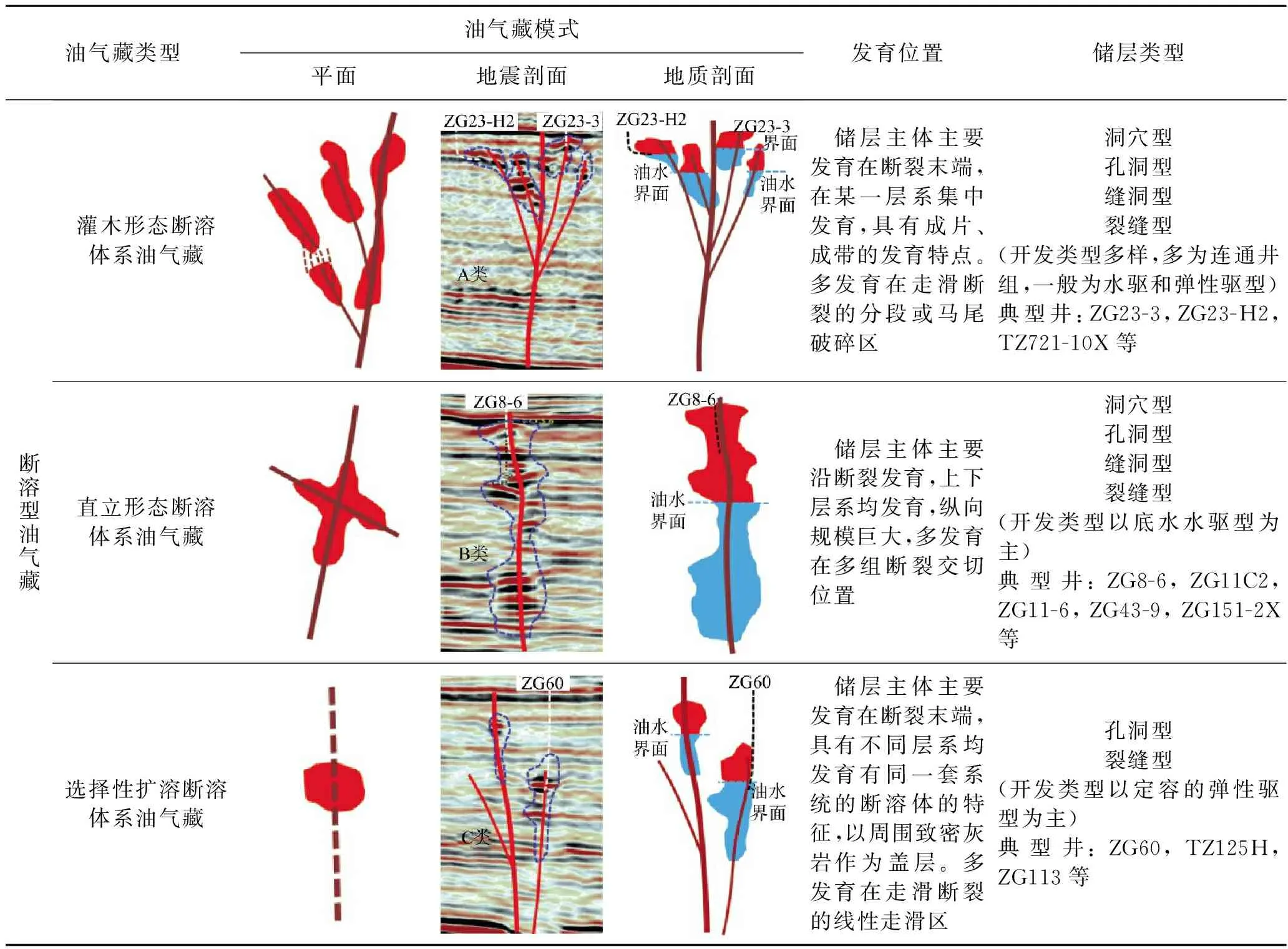

结合断裂体系的解剖成果对断溶体系进行剖析与评价发现,塔中地区发育的断溶体系具有多种样式的特征,按地震剖面特征及断裂分型、分段解释成果将断溶型油气藏分为3种类型(表1):A类为“灌木”树形态断溶体系,称之为灌木形态断溶体系油气藏,具有以主断裂为“根”,伴生断裂为“枝”,沿根与枝扩溶即“开花结果”的特征,断溶储层主体发育在“树”形结构的顶端,部分断溶体在良里塔格组和鹰山组为同一体系,规模大,主要表现为洞穴型、孔洞型、缝洞型和裂缝型储层,油气富集在油藏顶部,开发类型多样,多为连通井组,一般为水驱和弹性驱型,典型井如ZG23-3井、ZG8-7井、ZG8-9井等;B类为直立形态断溶体系,称之为直立形态断溶体系油气藏,断溶储层沿断裂扩溶,上下地层均有发育,规模巨大,主要表现为洞穴型、孔洞型、缝洞型和裂缝型储层,油气向上运移,在断溶储层高部位聚集,开发类型以水驱型为主,从目前塔中、塔北勘探开发实践来看,这类断溶型油气藏能量充足,典型井如ZG8-6井、ZG1-1X井、TZ82-TH井、TZ83-6X井等;C类为选择性扩溶形成的断溶体系,发育规模较小且具有随机性发育的特征,不同层系均可能发育一套系统的相对独立的断溶体,研究区多发育在鹰山组3段至4段地层,以周围致密灰岩为盖层,是下一步勘探的有利方向,典型井如ZG113井等。

表1 塔中地区断裂破碎带多种断溶型油气藏类型(虚线表示疑似断裂,连通可能性相对较小)

根据研究成果,2016~2017年针对断溶体部署或加密井网部署的ZG1-1X井、ZG151-2X井、TZ721-10X井、ZG102-3X井、ZG113井、ZG43-9井、ZG11-6井等52口井,钻井成功率由2015年的88.5%提升到2017年的91.3%,直接投产率由2015年的21.4%提升到2017年的75%,2017年投产率达到100%。

4 结论与认识

经过走滑断裂体系发育模式分析并结合塔中地区的地质特点和应用效果,得出如下结论与认识:

1) 以建立的断裂解释模式指导塔中地区断裂体系的细化,并分析不同模式的差异及优劣,有效地指导并深化研究区断裂控储、控藏的认识。

2) 叠前-叠后“串联式”地震数据解释性处理及多层系的属性多参数“并联式”优化成果有助于增强地震信息中断裂破碎的不连续性或起伏程度等几何特征,进一步提升对次级断裂与主断裂之间的结构关系认识。

3) 通过对塔中地区多期活动、不同类型、不同方向的断裂体系的精细解剖,有效指导断溶型油气单元的解释并指导油气田开发部署,取得了良好实效,可对塔里木盆地其它工区块或其它盆地的推广应用具有借鉴意义。

致谢:感谢东方地球物理公司各位领导的指导以及库尔勒分院的同事帮助;感谢塔里木油田分公司勘探开发研究院和塔中油气开发部提供相关基础数据。