中国照相馆:从前慢,现在也慢

□

慢,是中国照相馆和时代相处的方式,也是它的生存姿态。

作为中国最著名的商业中心之一,北京王府井步行街擅长以快取胜:钱和商品的流通很快,消费和审美潮流的迭代很快。如果说时代是一条河,那它流经的王府井大街,无疑是段急流。不过这并不意味着“快”统治了这里的一切。

总部位于王府井大街180号的中国照相馆像是急流里的一块石头,被冲刷了80年,却没移动多远。它镶嵌在室外的横竖3块招牌已严重褪色,18年来未曾翻新过;橱窗里的毛泽东、周恩来、刘少奇3幅28英寸金框着色标准像,在大部分90后还没出生时就摆放在那里了。时光在走近它时,仿佛突然慢了下来。隔着喧嚣、繁华的大街,中国照相馆成了一个分界线:外面是快的,里面是慢的;外面是大时代,里面是小时代。

为“中国”拍照

这家80年前由江苏武进人吴建屏创建于上海、因拍摄电影明星和国家领导人而知名的照相馆,以自己的节奏,和王府井大街以及时代保持着相对稳定的时差。那些挂在墙上的不同时期的老照片、传统的摄影技巧和修片方式,乃至新老摄影师之间秉承数十年的“师徒制”,在构成它旧的一面的同时,也彰显着它的淡定和不慌不忙。

在这里拍一张证件照或合影的价格堪称昂贵,从数百元到上万元不等,却不妨碍前来照相的人排起长队。有人甚至把在这里拍夫妻合影和全家福当成一项长期而固定的生活仪式。

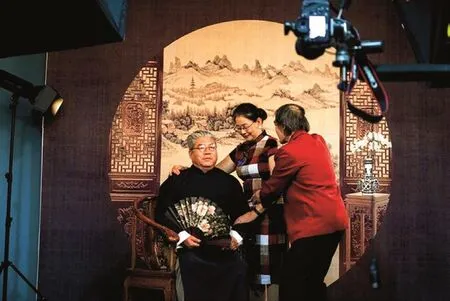

2017年4月29日,明星云集的央视文化情感类节目《朗读者》里出现了一对素人夫妇——93岁的王起洪和88岁的吴文霞。当期节目主题词是“那一天”,其中一个单元为中国照相馆而设。中国照相馆摄影师姚建中在镜头前回忆了父亲姚经才为周恩来拍照的那一天后,话题转到了王起洪和吴文霞伉俪的那一天——1947年10月12日。

那是他们结婚的日子,之后,夫妇俩制订了一个“5年计划”——每5年到中国照相馆拍一张照片。除了夫妻合影,他们还经常召集全家人去拍全家福。两人从黑发拍到白发,从两人世界拍到儿孙绕膝。他们不断变化的发型、服饰、表情里,装着一个“中国”。2017年是他们结婚70周年。节目里,夫妻俩一起朗诵了木心的诗《从前慢》:记得早先少年时/大家诚诚恳恳/说一句,是一句……从前的日子变得慢/车,马,邮件都慢/一生只够爱一个人……

中国照相馆的不少客户是回头客,王起洪和吴文霞夫妇尤为典型。

对很多老北京人来说,中国照相馆跟四联美发一样,曾是他们往日生活的一部分。生日、结婚、重大节日……为了留存人生中一些重要时刻,他们一次又一次走了进去。

和当下的“慢”不同,几十年,中国照相馆一度是走在时代前沿的流行时尚风向标。

1937年,中国照相馆在上海静安寺路88号开业,取名“中国”,源自创始人吴建屏在特殊时期对国家工商业振兴的寄望。当时上海文艺事业畸形繁荣,借助为陈云裳、梅熹等当红明星和社会名流拍照,中国照相馆快速成名。

1956年,为支援首都北京服务业发展,这个海派味十足的照相馆搬到北京,变集体所有,并在周恩来的授意下,选址王府井。

很长一段时间里,中国照相馆在拍摄、冲版、修底工艺等方面,都是其他各家照相馆模仿的对象。刚迁北京时,因为能拍摄洋气的婚纱照,被很多年轻人追捧,有人甚至彻夜排队。橱窗宣传照上模特的发型和服饰,更是引领一时潮流。

甚至连周恩来也曾出现在排队拍照的队伍之列。那是1956年12月的一天,中南海照相科科长侯波、卫士长成元功陪同周恩来到王府井照相,最终选定的标准照被用于外交出访,后来还被当作遗像。之后,越来越注重个人形象的国家领导人,如刘少奇、朱德、彭德怀、林彪等,也相继走进中国照相馆。

20世纪90年代一个偶然的契机,毛泽东、周恩来、刘少奇3幅领导人照片被摆放了出来。“摆完以后,他们就成了我们的一个象征,一直到今天都没撤下来。”62岁的摄影师于方敏说。

时至今日,仍有一些老艺人和政治人物前来拍照。2002年开始,中国照相馆开展了一项新业务——为“两会”委员拍照。先是北京各区的“两会”,然后是北京市的“两会”,再往后是全国“两会”。每年,照相馆都会派出几个小组驻扎在会场服务台。

“师徒制”的变迁

中国照相馆现有80名左右摄影师,其中近一半是老人。像于方敏这样达到退休年纪的,占30%到40%。他们奠定了这家照相馆的基本气质。

“师徒制”曾是中国照相馆最核心的业务传承模式。1938年,吴建屏收徒时,师傅、师娘端坐正堂,3名弟子在红毯上跪拜磕头,敬酒献茶,当着保人在关书(旧时进商店当学徒或进戏班学艺时订立的契约)上画押。学徒“三年零一节”,其间不能回家探亲,照相馆管食宿,不发工钱。

1992年进入中国照相馆前,于方敏在王府井大街的风光照相馆工作。从16岁的学徒到专业摄影师,这段路于方敏走得比现在的大多数年轻人都要长。

当年若干学徒里,于方敏自认勤快,“所以师傅一看就愿意教”“师傅们照相,去给师傅们打杂打下手,好几年呢,后来慢慢地才学着拿座机拍照”。

传统拜师礼,后来慢慢过渡为简单的敬茶仪式,到现在,只剩下“口头上说一声了”。在于方敏眼里,传统的学徒制磨性子。他认为年轻人最缺这个,他们习惯于把“做了”看作是“做好了”,“你得钻,弄得比别人更好才行”。

中国照相馆170多名员工,绝大多数是北京人。年轻人心浮、面儿薄,为了让一个工作了五六年、家在外地的女孩儿踏踏实实地工作,工会领导正让大伙儿张罗着为她介绍北京的男孩儿。

现代社会早已淡化了旧式的师徒关系,但中国照相馆依然在努力营造一个微型的人情社会。“我们的核心竞争力还是人,年轻人的心得放在这儿,首先福利在那儿呢,然后是亲情。”中国照相馆总经理助理许建波说。

“不流行也是一种流行”

对于某些人而言,走进中国照相馆、由专业的老师傅拍照,已成为日常生活仪式的一种。

“添丁加口,再比如每年过生日,或者孩子出国、回国、结婚,还有老人做寿,这些重要的节点,人家都希望能留下一个永久纪念,做一个记录,然后把照片收藏起来,或挂在家里……人越多的大家庭,尤其老人在的三代同堂,很愿意住宅里边儿有这么一个物件儿。”中国照相馆海淀店部门经理、1983年出生的吴旭东介绍。

“不流行也是一种流行”是他对这家店铺在这个时代仍能游刃有余的解释。

在中国照相馆的一群老摄影师眼里,照片的真实要大过于美。“上我们这儿照相他不是说我想怎么美,我想要一个什么网红脸的效果,那样的话他不会上中国照相馆。”50岁的王娟是1979年“托关系”到中国照相馆的,她认为,标准绝对不是完美,而是既要符合人体骨骼构造,又要自然,“有的东西修完了以后是好看了,但不是你了。有真实感的东西,你能看进去,能琢磨它。那些像画似的、修得太好看的东西,只是一个时效性,就是现在流行、觉得不错,但是过几年再看那片子,看不进去了,特别浮,没什么内容。”

中国照相馆当下主要收入来源是全家福和传统的儿童大头照。据中国照相馆数据显示,两项业务在当年各项收入中排名第一和第二,加起来超过当年业务总收入的70%。传统业务重新受到市场青睐,在他们的预想之外。

大约在2005年前后,全家福家庭合影开始兴起,中国照相馆的业务量进入快速增长期。2011年王府井总店为迎合顾客的怀旧情绪,顺势作出细微调整,比如改用传统花边刀裁切大头照相片,以及增加上世纪普遍用于插放相片的卡纸,还通过数码技术,仿照传统在照片上加“百天留念”“周岁留念”的金色字样。

依靠全家福和儿童摄影,中国照相馆完全可以借助当下火热的创投环境,谋求更大的发展,但它看上去仍旧是不慌不忙。“能拍好照片,就是我们最大的心愿。”于方敏说。