昌耀的逸作与旧作改写问题

孙 施

(南京大学 文学院,江苏 南京 210023)

研究昌耀诗歌,其写作的版本与修改情况是一个必须纳入考虑的问题:很多我们认为写于1950-1970年代的昌耀诗作,其实未必是当时写作的原貌,而是1980年代后期及到1990年代改写的结果。这一问题最早见于燎原和王清学的研究:《旧作改写:昌耀写作史上的一个“公案”》[1]。文章指出,除了1957年导致昌耀成为右派的《林中试笛》(两首)外,诗人在1979年之前写的所有作品以及1979年之后的一些作品,都存在着改写或重写的现象。这一发现动摇了在这之前几乎成为学界共识的一个观点——昌耀的诗歌创作从一开始就偏离了主流话语系统。随后,李海英在《早期昌耀——时代洪流中的歌手》及《1953-2000年:昌耀诗歌创作综论》中,重新审视了部分原始诗作及改写情况,认为昌耀早期的诗作完全没有脱离政治的影响,而且后期的改写也刻意淡化了时代气息,并对这些诗歌的艺术价值和地位提出质疑。其本意在于提醒读者莫要迷信文学史和诗歌史论著,但却将问题上升到对诗人人格的猜忌,指责诗人改写旧作“更多是出于诗人的自尊心和虚荣心,是为了功利的需要”,“存在着有意地让他制造的‘假象’成为‘事实’的嫌疑”[2](P29)。这一揣测就显得过于狭隘且忽略了昌耀诗作中独有的审美特质。

目前,昌耀的旧作修改问题尚未得到学界完全的重视,后续相关研究多遵循前人的论述而没有再作进一步深入,所以在这一方面还存在不少盲区。李海英虽然搜集了丰富的史料,但也有不甚准确的地方。比如在讨论《边城》的修改问题时,她罗列了三个版本:《昌耀评传》中名为《夜曲》的初稿、1982年第9期《青海湖》、1999年《诗刊》[2](P23-25)。比如第三个版本早在1994年出版的诗集《命运之书》中就已出现,那么它的实际修改时间更早于1994年。任何一个史料考察上的小小纰漏都极有可能造成结论的误差。有人在整理昌耀文学年表时,依然把许多修改后的作品当作初稿,仅以诗歌标题为例就出现了一些错误。如张颖《昌耀文学年表》中写道,“(1964年)6月12日 创作《碧玉》”[3],事实上这首诗发表在1979《长春》第12期时的标题还是《黑河柳烟》,直到2000年出版的《昌耀诗文总集》中才出现了在此基础上修改而成的作品《碧玉》。仅凭诗歌标注的写作时间来进行年表的排序,罔顾修改的客观事实,这就大大损伤了文学研究的严谨性。正是出于对文献史料的重视,本文尽可能详尽地搜集了昌耀的原始刊发作品(见文末附录),并在此基础上探讨昌耀逸作和旧作修改的问题,希望能起到抛砖引玉之效。

一、未被收入个人诗集的作品

昌耀生前为自己编定的《昌耀诗文总集》其实并不是一个“全集”,约有三十几首曾经发表过的诗作未被收入。虽然昌耀曾表示,“我不希望日后的朋友心怀好意地代我将未选入本集的一些作品再作展示”[4],但是唐晓渡、燎原考虑到这无论“对昌耀本人还是他的读者显然都有欠公正,对昌耀诗的深入研究更是一个并非不可避免的缺憾”[5],于是修订新版总集,在书中另设一个单元,增编了《鲁沙尔灯节速写(组诗)》等部分诗作。现将这些逸作按照发表时期分为两部分来论述。

首先是1953-1957年发表的早期作品。对此,李海英在《1953—2000年:昌耀诗歌创作综论》一文中已有详细例举:共散文2篇、诗歌24首[2](P9)。其实诗歌应该为25首,还有一首发表于1957年《青海湖》第1期的《弯弯山道》未被统计进去。对于这些早期诗歌,昌耀“因感其稚拙”[6]而从未将其收入任何一部诗集。

昌耀在进入青海之前,共发表过四组作品:《人桥》(散文)、《你为何这般倔强》(组诗四首)、《我不回来了》(组诗二首)、《不,不准!》(散文)。增编版总集未收录大抵是遵从了诗人的本意。因为诗人在生前亲自编定诗集时,将时间起始定于1955年,即进入青海的年份,足以见得他对于青海这片滋养其诗歌血肉的土地的珍视,也是“以45年的青春韶华和生命苦难与青海高原相互砥砺的见证”[7]。1956年至1957年发表的几首作品,一部分书写建设祖国的热情,如《四季将是一片春光》《早晨》《伏虎者》;另一部分如《弦子上留下来的曲儿》则融入青海民歌的元素,表达青年男女互相爱恋的暧昧情愫。虽然这些诗作不曾被收入诗集,但这绝不意味着诗人完全否定了自己的早期创作经历。在他看来,这些诗作可以在“未来给我稚拙的青春与‘史实’的解释保留一份背景资料”[6]。读者们也可试着将其视为昌耀进入真正的写作之前的小小试水,在青涩的语辞间感受一位创作者在极年轻时的一些跳跃着的灵感。

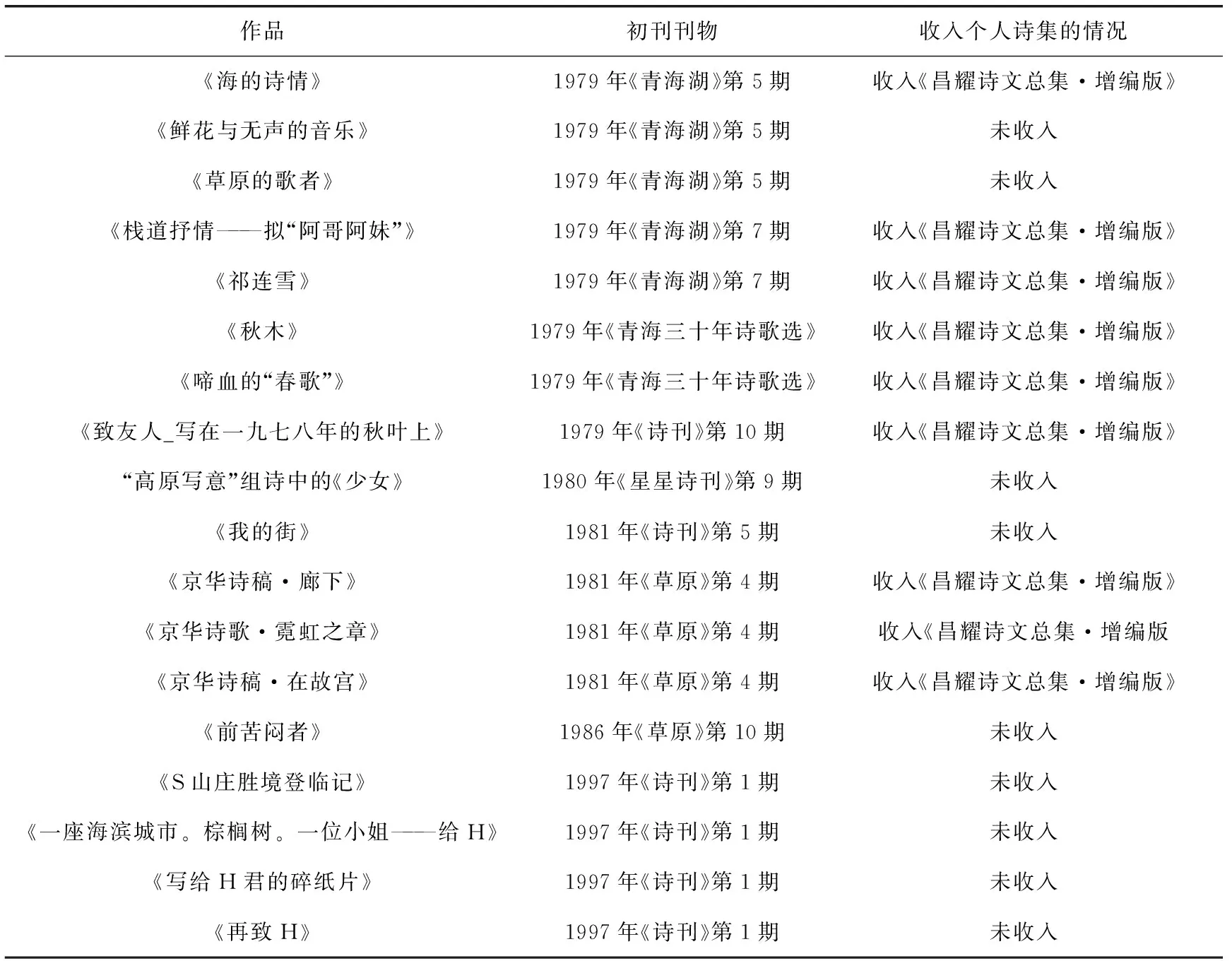

而1979年之后也有若干首公开发表的诗作,未出现于昌耀生前出版的六部诗集中,这是目前的研究论著很少涉及到的,如表1所示。

表1 昌耀后期逸作刊载情况

表1中的许多逸诗并非单独发表的诗作,和它们分别同时发表在一个刊物上的其他诗作都被编入了总集,可见诗人当初对自己的作品经过了一番严苛的汰选。《海的诗情》《鲜花与无声的音乐》《草原的歌者》是昌耀复出后首次公开发表的作品。有论者认为,这一时期的昌耀依然没有脱离主流的影响,且“在艺术成就上他的写作并没有高于同时代的诗人的同类作品”[2](P22)。然而,同样值得反思的是:“趋向主流”这个印象和看法其实是非常笼统而模糊的。因为对于没有经历过历史现场的人来说,所能获取的知识也全部来自于文学史的描述,“主流”到底是什么样子——文学史不可能面面俱到。因此,我们不妨回归原始文本来感受当时昌耀的诗歌到底处于一个怎样的时代语境。诗人发表于1979年《青海湖》第5期的三首散文诗中确实有这样的话语:

我们的共和国曾是经历了那么不平凡的时期,有过那么多难于想象的打击、折磨和煎熬……这是一九七六年十月,八亿神州上红旗的大海……[8]

我们祖国八亿人民八亿颗心[9]

然而仅凭这些并不能将其完全归入“政治抒情诗”的范畴。当其他人还在红光满面地写着“‘四化’红旗迎风展”[10]、“争当‘四化’栋梁材”[11]的时候,昌耀却仿佛完全“偏题”似的写什么“哥哥驼化肥、/运茶叶/阿妹招手还相迎”[12]这类“不着调”的文字。韩作荣也曾提到,最初知道昌耀其人其诗,是由于一首《致友人》,“那诗和大多流行之作不大一样,一首短章,已透露出诗人独有的审美个性和写作姿态”[13]。昌耀的诗歌里几乎少有赤裸裸的政治词汇,他本人也对政治极为淡漠。否则怎么会在反右斗争时期依然是一副事不关己的态度,连文联开会都屡次迟到呢?[14](P85)昌耀不喜政治,但是他真心热爱祖国,这份滚烫的热情又被西北广阔无垠的土地滋养得愈加茁壮。对于一个冤屈了数十年的战士来说,他在1979年的情感完全是出自重获自由的舒畅心情,是个人真实的心境抒写而非对政治抒情的亦步亦趋或虚伪辞藻的堆砌。

昌耀晚年也有不少写作未收入到自己编的六本诗集之中,其中有的逸作甚至对于我们了解其生平的经历也有取益。比如1997年《诗刊》第1期发表了昌耀的一组总题为《心灵之约》的诗作,共五首:《S山庄胜境登临记》《你啊,极为深邃的允诺——致H》《一座海滨城市。棕榈树。一位小姐——给H》《写给H君的碎纸片》《再致H》,注明写作时间为“1996.8-11”。 其中,《你啊,极为深邃的允诺——致H》在编入《昌耀诗文总集》时删去副标题“——致H”,其余四首却未被收入。昌耀与H结缘于1996年7月的“中国•西岭雪山诗会”,当时孙静轩、黎焕颐等想要撮合一段佳缘的诗人们还尽可能地为两位创造独处空间。但是事后燎原称这一次“并未带给昌耀什么梦幻。一个明确的事实是,昌耀在返回青海之后,曾写出过与这次诗会相关的诗文,但其中并没有H的信息”[14](P458)。燎原或许没有注意到这几首诗。因为在诗题上,它们都非常一致地出现了“H”,而《S山庄胜境登临记》恰好与西岭雪山相吻合,且诗中也写到“同伴是一卓尔不群而看似羞涩的女子”[15]。同年10月,昌耀来到珠海,继而与H一起参加在广东举行的“第三届国际华文诗人笔会”。《一座海滨城市。棕榈树。一位小姐——给H》提到的滨海城市显然就是H所在的珠海。结合诗人这段时期的经历来看,大致能推断出这些诗都和H有关。H后来成为了昌耀真诚的朋友,而昌耀并没有把这几首诗收入自己的诗集,或许是出于以知音相待不便再提往事的想法。当然,论及这些并非是要窥探诗人的私人生活,只是想以此说明熟知昌耀的研究者,亦有这样的疏忽。所以,搜集昌耀的逸作是一件非常必要的工作。

如上所述,昌耀早年的诗歌虽然诗意和境界尚不成熟,但后来那种长篇史诗般的英雄式抒情恰恰可以在年轻诗人那种天真的、激情的气质中找到根源。所有这些发表在杂志报刊而未见于诗集的逸作,也是串联起诗人完整生命旅程的不可或缺的风景。

二、被修改的原作

昌耀是一位喜好删汰的诗人,在一首诗被公开发表之后,也经常进行斟酌与修改。虽然这使得版本的搜集工作变得更加庞大和艰难,但却恰恰体现了诗人对自己的作品抱着极度认真细致的态度。例如《伞之忆》,这首诗原题为《伞》,初次发表于《星星诗刊》1981年第9期,收入《命运之书》时已做修改:

《伞》

三十年烟雨。

侧身一笑

有微风吹湿的红唇。

绿伞,朝我斜向着撑开。

——木屐从石板路上踏归。

……

童心不因青丝渐疏而泯灭。

梦春里已几回大风,

只有浮在我心潮的这片荷叶

每随低压冷气而鲜意愈浓。[16]

《伞之忆》

三十年一笑,有微风吹湿的红唇;

木屐踏归,绿伞朝我斜向撑开。

梦夏早已几回霜降,而这片荷叶总浮在心潮

常葆鲜绿。

1980.5.23[17](P75)

修改后的诗作在诗艺上明显精妙得多。第一句“三十年一笑”颇有《斯人》的味道。绿伞和木屐顺序互换,其实是更改了视觉与听觉的先后顺序。先是听到木屐声,接着视线慢慢上移,一把绿伞朝“我”撑开,有未见其人先闻其声的感觉。删去“童心不因青丝渐疏而泯灭”这样直白的说明句以及“侧身”“石板路”之类的词语,保持了从一开始就萦绕在字里行间的朦胧感,营造出一种空朦的画境。“梦春”改为“梦夏”,可以与“荷叶”呼应,即那把开在夏天的绿伞。“霜降”则是暗示季节的更迭,作为秋天的最后一个节气,意味着冬天的到来;相比于原诗较为生硬的“低压冷气”这个词来讲,更符合整首诗偏于古典的氛围。

除了技艺上的反复打磨,诗歌所承载的情感也会在修改过程中发生变化。例如《烟囱》这首诗,目前可找到四个不同的版本,①最早的发表于1979年的《青海三十年诗歌选》:

《烟囱》

我是这样的迷恋——

那些乡村垩白的烟囱。

那些用陶土堆砌的圆锥体,

像是一尊尊奶罐,

静静地在太阳下的屋顶竖立,

没有一丝儿奢华……

我对这生活的爱情,

不正像陶罐里的奶子那么酽浓,

重染了——

乡村的烟火?……

1962.8.6[18]

时隔两年后,在1981年《新港》第11期中,这首诗又出现在读者的视野中,但是已做了较大幅度的修改:

《烟囱》

……于是,

我不能忘怀这村寨的烟囱了。

那些用粘土堆塑在屋顶的圆锥体,

是山民监听风霜的钟鼓;

牧羊人的妻女,每日

要从这里为太阳三次升起祷香。

而我,却想起了裸陈在高檐的陶罐。

我对这生活的爱情,

不正是像陶罐里的奶酪那么酽浓,

熏染了乡间的烟火,

溶落了日月的华露,

渗透了妇孺的虔诚?[19]

接下来,《昌耀抒情诗集》中又增添了一处新的修改:将“我对这生活的爱情”改为“我对这生活的恒久的爱情”,诗末注明“1981.4.19重写”[20]。《命运之书》的版本又将“……于是,/我不能忘怀这村寨的烟囱了。”改为“于是,我不能忘怀这村寨的烟囱了。”依然标注“1981.4.19重写”[17](P81)。根据《昌耀评传》的考证,这首诗写的是1958年3月诗人在日月藏族乡的经历。在那里,昌耀遇见了一位影响他此后命运的人物——杨公保。这位13岁离家之后便如流浪儿般无依无靠的诗人在杨公保那里重新享受了家庭生活的温暖。1962年,昌耀在祁连山的流放营地回味起这份朴实而饱满的温情,写下了《烟囱》,以寄托“对这段生活牵念不已的沉湎和回忆”[14](P125)。从这首诗的发表情况来看,仅读者可见的版本就有如此之多,可想而知诗人私下对自己的诗作必定都进行过繁复的锤炼。而每一次的修改,都或多或少地增添了内容上的醇厚感。

比照昌耀对作品的修改,能够发现两种形成集合的趋势。其一,将两三行诗合并为一长行。比较明显的有《群山》《高原人的篝火》《行旅图》《雄风》《乡愁》《湖畔》《关于云雀》《草原》等。其二,将诗句精简为一、两个字的短行。如《船,或工程脚手架》《明月情绪》等。张光昕曾通过考察《山旅》诗行形态的转变,认为“昌耀对旧作的修改策略和作品结构的演变趋势,其主导精神体现为从纵轴范式向横轴范式的递变”。“纵轴范式”指每行使用极为简练的文字,视觉上形成文字纵向排列的趋势,利用大量空白来承载丰富的诗意。像《船,或工程脚手架》中每行多则五字、少则一字的形式,即“纵轴范式”的奠基之作。进入20世纪90年代之后,昌耀开始尝试不分行的散文体裁,即“横轴范式”。如《近在天堂的入口处》,不分行的文字“形成了线性结构,历时性的文字流”[21]。然而,张光昕所谓“纵轴范式”其实出现得极晚,昌耀1980年代出版的两部诗集中,从未有过这样的形式,直到《命运之书》才初见端倪。以《明月情绪》的修改情况为例。这首诗最早以《昆仑月》之名发表于1979年《青海湖》第7期,收入《命运之书》时更改了题目和内容,其中前两行“一轮明月,/出昆仑。”[22]改为“明月。/昆仑。”[17](P35),删去动词之后,原本动态的场景看似定格为静态的画面,但境界变得更加辽阔,因为不再有多余的修饰语限定读者的思维。“明月”与“昆仑”之间构成了自由的组合关系,诗意自在自为地生长于诗行空白之处。同时,修改后的诗行又体现出不同寻常的断裂,例如:“使我记起战火年月,”[22]改为“令我记起战争/年月。”[17](P35);“平静里蕴藏着风云,/安谧中包藏着斗争。”[22]改为“闲逸/莫不意味着偷安?/恬然潜在着/幽愤。”[17](P35)……原本流畅的诗句被刻意切断,发挥到极致便是《一代》所呈现出来的模样:“老去的/青年一代/缓缓/失踪/谁也/不必/察觉。”[17](P166)以上这些令人感到突兀短促的视觉观感始于1994年出版的《命运之书》,而不分行的情况却在1980年代中期就已经出现。1985年《人民文学》第9期刊发的《秦陵兵马俑馆古原野》中即有如下诗句:

壁立骊山,

你没听到那乘铜马车依然金光闪烁,铜色的汗气在太空横贯为一条环形带,铜的嘶鸣、铜的轮辐与十六铜蹄依然在御道日夜驰骤不歇,依然在冲撞你的胸襟,轰击你的脑门,践踏你的心肝肺,而使你两眼顿生辉煌?[23]

再如1989年《诗刊》第2期的《内陆高迥》:

一个蓬头垢面的旅行者西行在旷远的公路,一只燎黑了的铝制饭锅倒扣在他的背囊,一根充作手杖的棍棒横抱在腰际。他的鬓角扎起、兔毛似的灰白有如霉变。他的颈弯前翘如牛负轭。他睁大的瞳仁也似因窒息而在喘息。我直觉组成他的肉体的一部分也曾是组成我的肉体的一部分。使他苦闷的原因也是使我同样苦闷的原因 ,而我感受到的欢乐却未必是他的欢乐[24]。

由此可见,所谓“横轴形式”反而可能比“纵轴形式”更早出现。其实不妨将分行的长与短、以及是否分行都看成是昌耀诗歌创新中对诗歌形体的实验,这两种趋向同时存在,不分先后。昌耀曾这样表述自己的思维观:“变革艺术笔墨的愿望并非出于某些文化怪人单纯猎奇的满足,应该说,它一直是多数人都具有的潜在欲望,在封闭的环境条件下,其反映也许不甚明晰,一旦‘窗口’打开,感官激奋,被拓展的地平线上也就随之萌发了一代文化心理意识:倾向于追求一种新的审美效应。”[25]1980年代中期以后,昌耀为避免诗歌之“钝化”,所以在诗歌创作形式上不断地锐化、尝试新的方法以突破乏力中的困境。极短诗行与极长诗行都是昌耀对于诗行容纳性的试验——诗行是否有极限。他把一切繁琐的不必要的形式用凿子剔除,形成极致的短;同时,将所有的字与词黏连在一起,形成无限的长。两者都打破了固有的常见的诗行形态,在陌生化和失衡中造成“新的审美效应”——结构上的不和谐,而这种不和谐则突破了分行的框定。对于读者来说,思维便不再受局限而达到一种“忘形之美”。以昌耀诗中标点符号的修改为例,1985年《青海湖》第7期登载的《黄河》后来成为了《寄语三章》组诗中的第三章,将“于鳞光瑞气之中咏之、歌之,而手舞足蹈之,/而频呼万岁、万岁、万万岁者:——我,黄河一介子孙。”[26]改成“而于瑞气鳞光之中咏者歌者并手舞足蹈者则一河的子孙。”[17](P13)后者放弃了一部分约束形式的标点符号,一行24个字仅用一个句号做最后的收束。于是,这些连绵不断的字句形成了真正如黄河一般扑面而来的滔天气势。但在1985年的版本中,诗行中表停顿的标点明显阻碍了这种气势的连贯。昌耀从标点、分行等诗歌形式的各个方面进行实验,尽可能地剔除人工的干扰,其目的在于给诗句本身以最大的自由,造就一种可超脱于形式的诗意。

上文已略微提及修改时间的问题。然而,有时候发表时间也不尽可靠。1997年《诗神》第1期刊登了昌耀的五首诗:《人:千篇一律》《致爱情》《答诗人M五月惠书》《寻找火柴》《街头流浪汉在落日余晖中偶见挽车马队》。这几首诗早在1996年3月出版的诗集《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》中已经出现,但实际上1997年的版本更像是原稿。首先从诗作的修改痕迹来看,在这之后的诗集《昌耀的诗》和《昌耀诗文总集》沿用的都是1996年《人民文学》第6期的版本,《诗神》版却差异甚大。以《人:千篇一律》中的一段为例:

版本一:1997年《诗神》第1期

混迹于大街人流也许才是一种享受,无须苦

思,既浏览形形色色的行人,也被行人浏览,

每次都是终生的机缘。而我

特别景仰从粮店肩扛面粉而出的人们,

因为那种布袋里珍藏着人人需要的果腹的阳光,

我好像面对奥林匹克庄严的采光仪式,

像面对金黄的麦地有着祭祀的意义。

人们正是如此既领有信徒的虔诚,又复有征服者的悲凉[27]。

版本二:《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》

混迹于大街人流

广受终生一遇的机缘,

也是印象平平。而我独独景仰你们

肩负一袋袋面粉的男女,感受果腹的阳光成品,

好像面对金黄色麦地偶像崇拜的仪礼。

人啊,正是如此领有信徒的虔敬,

又复领有征服者的悲凉[28]。

版本三:1996年《人民文学》第6期

混迹于大街人流

广受终生一遇的机缘,

也是印象平平。而我独独景仰你们

肩负一袋袋面粉的男女,排成队列

感受果腹的阳光成品,

好像面对金黄色麦地。

人啊,正是如此领有信徒的虔敬,

又复领有征服者的悲凉[29]。

可以很明显地看出,版本二、三相差不大。按照昌耀修改诗作的习惯,他一般会把词句进行删削,力图用最精练的语言来表述自己想传达的诗意。从繁琐的版本一到版本二、三的修改痕迹符合这一惯常规律,而版本三可看作是这首诗的最终定稿。其余四首诗的修改亦是如此。而且除内容之外,题目的改动也可以提供佐证。在所有可查版本中,《致爱情》和《寻找火柴》这两个诗题仅出现在1997年《诗神》第1期。无论是1996年《人民文学》发表的还是1998年《昌耀的诗》、2000年《昌耀诗文总集》,使用的题目都是《凭吊:旷地中央一座弃屋》和《火柴的多米诺骨牌游戏》。诗人似乎没有必要把A诗题先改为B再改回A,所以1997年的版本在昌耀的写作过程中应该最接近于原稿样貌,其他可见版本都是在其基础上修改而成。

既然时间无法确定,不如撇去“原作”的概念,称其为“未定稿”。 文学作品需要通过发表与出版进行传播,既如此,发表的时间、发表的刊物,这些外界条件都成为了一首文学作品“写作”的组成部分。任何“地下”写作如若永远处于黑暗之中,那么它就失却了被接受、被阐释的可能而无法进入文学史。作为一首诗歌,在它未公开发表之前,读者永远无法知悉它是何模样,它就有可能产生无数的“未定稿”。那么,当我们无法判断昌耀的诗作在何时被修改时,可以试着撇开新与旧的相对概念,将其看成是初稿到公开的这一过程中的产物。正如燎原推测《凶年逸稿》的完成方式“是在1980年代经过‘组装’而成”,但是其中“那些具有深刻怀疑色彩的散件”,毕竟还是“伏藏在他当时凌乱的诗歌笔记本的深处”[14](P177)。诗人无论怎样进行修改,诗歌的内核是不会被删改的。

[注释]

①在昌耀诗集《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》中,诗中“圆锥体”变成了“圆锥椎体”;考虑到之后的《昌耀诗文总集》依然是“圆锥体”,且其余可查版本均无“圆锥椎体”这种表述,故前者应为勘误所致。