四川盆地蜥脚类恐龙化石

江山 叶勇 彭光照

摘要:四川盆地恐龙化石的发掘和研究已有一百余年的历史,发现的恐龙化石共有35个属50个种,其中蜥脚类恐龙化石15属27种,包括在国内外都享有盛名的马门溪龙、峨眉龙、蜀龙、通安龙、珙县龙等,它们对于蜥脚类恐龙的分类、演化研究都具有非常重要的科学价值:蜥脚类尾锤的发现对蜥脚类防卫能力研究提供了重要化石证据;杨氏马门溪龙皮肤印模化石的发现使我们对蜥脚类表皮结构有了新的认识;大量马门溪龙科恐龙化石的发现使我们基本理清了四川盆地长颈型蜥脚类的演化方向。

关键词:四川盆地;蜥脚类;恐龙化石

四川盆地是东亚地区著名的红色盆地,面积约22×104km2,包括四川省东、南部地区和重庆市。盆地内陆相中生代地层特别发育,尤其是侏罗系地层分布广泛,沉积连续,层序清楚,三统均有,除含植物及无脊椎动物化石外,还蕴藏着大量脊椎动物化石,尤以恐龙化石最多。四川盆地产出的恐龙化石不仅分布面广,数量丰富,种类众多,保存完好,而且发现有多个规模宏大的恐龙化石埋藏群,使得四川盆地成为我国乃至世界上最负盛名的恐龙化石产地。迄今四川盆地发现的恐龙化石已有35个属50个种,其中蜥脚类恐龙化石15属27种。由于四川盆地的蜥脚类恐龙化石数量多,保存完整,而且很多是十分重要的发现,因此具有非常重要的科学价值,在中国乃至世界恐龙研究中占有特殊的地位。

1.发现和研究简史

四川盆地恐龙化石的发现和研究已有100多年的历史,自1915年美国地质学家劳德伯克在自贡荣县首次发现恐龙化石以来,已在内江、宜宾、达州、永川等50余个县市发现恐龙化石点达数百个,恐龙化石分布于早、中、晚侏罗世时期的地层中,含恐龙化石的地层出露面积达10多万平方公里,包括一些著名的恐龙动物群和重要的恐龙化石产地。其中蜥脚类恐龙化石的最早发现可追溯到1936年,当时由中国著名古脊椎动物学奠基人杨钟健教授和美国古生物学家甘颇教授在荣县城东西瓜山采集到一具大型蜥脚类恐龙化石,后经杨钟健教授研究命名为荣县峨眉龙(Omeisaurusiunghsiensis,Young,1939)。这是四川盆地发现的第一具较完整的恐龙骨架,同时也是四川盆地最早被科学命名的恐龙化石。在随后的十多年中,四川盆地的蜥脚类恐龙化石都没有什么大的发现,直到1952年在宜宾的金沙江马鸣溪渡口附近修建公路时发现一具不完整的蜥脚类化石材料,后经杨钟健教授研究命名为建设马门溪龙(Mamenehisau-Ells constructus,Young,1954)。

1955年,国家“一五”期间重点水利工程狮子滩水电站在四川长寿县(今重庆长寿区)开建,在工程修建过程中发现一些关联性较差的蜥脚类恐龙化石,后经杨钟健教授研究命名为长寿峨眉龙(Omeisaurus changshouensis,Young,1958)。

1957年,四川省石油勘探队在四川合川县(今重庆市合川区)进行石油和天然气勘探,地质人员侯腾云在太和镇附近的古楼山上发现恐龙化石,经四川省博物馆历时几个月挖掘采集化石40余箱,经修理后发现这具缺失头骨的骨架保存相当完整,这就是经杨钟健和赵喜进教授研究命名的著名的合川马门溪龙(Mamenehisaurus hoehuanensis,Young&Zhao;,1972),它也被誉为“亚洲第一龙”。

1970-1971年,成都地质学院(现成都理工大学)何信禄和林文球等人在四川开江县老山沟和马鞍平两处化石点开展发掘工作,发掘出大量恐龙化石。其中在马鞍平化石点采集到一具不完整的蜥脚类恐龙,经匡学文研究命名为开江巴蜀龙(Bashunosauruskaijiangensis,Kuang,1996)。

1974年在四川南部自贡市的伍家坝发现了一个埋藏丰富的恐龙化石群。经重庆市博物馆和自贡市盐业历史博物馆为期三个多月的发掘,共采集化石100多箱,包括10具蜥脚类、1具兽脚类、2具剑龙骨架和大量零散恐龙骨骼化石。这些化石后经中科院古脊椎动物与古人类研究所和重庆市博物馆的专家系统整理和研究,共命名了4属4种恐龙,其中包括两种蜥脚类恐龙一釜溪自贡龙(Zigongosaurusfuxiensis Houetal,1976)和釜溪峨眉龙(Omeisaums fuxien-sis,Dongetal,1983)。

1977年,四川省保护古脊椎动物化石培训班在四川自贡大山铺恐龙化石点发掘出一具不太完整的蜥腳类恐龙,经董枝明等鉴定命名为李氏蜀龙(Shunosaurus脚Dongetal,1983)。

1979年,成都理工大学(原成都地质学院)在广元河西区恐龙化石点进行发掘工作,经过近4个月的发掘共采集到脊椎动物化石800多件,其中9具不完整蜥脚类恐龙,最初张素平将其鉴定为广元峨眉龙(Omeisaurus guangyuanen-幽,Zhang,1981),后来李奎等将这批材料归人马门溪龙属,命名为广元马门溪龙(Mamenehisaurus guangyuanensis,Li&Cai;,1997)。同年,在资中县罗泉下侏罗统自流井组中发现的零星蜥脚类化石(一块背神经棘、一根肱骨和一块耻骨),董枝明等根据这些化石建立了一新属新种——船城资中龙(Zizhongosaurus ehuanehengensis,Dongetal,1983)。

1979年-1984年,中科院古脊椎动物与古人类研究所、成都理工大学(原成都地质学院)、重庆自然博物馆、自贡盐业历史博物和自贡恐龙博物馆等单位在自贡市大山铺进行了多次单独或联合发掘,在已发掘的数千平方米的范围内共获得了上百具恐龙及其他脊椎动物化石,共命名了12属13种恐龙,其中新建立蜥脚类恐龙5属5种——巴山酋龙(Datousaurus bashanensis,Dongetal,1984)、天府峨眉龙(Omeisaurus tianfuensis,Heetal,1984)、东坡秀龙(Abrosau-171S dongpoi,Ouyang.,1989)、董氏大山铺龙(Dashanpusaurusdongi,Pengetal,2005)、尖齿原颌龙(Protognathus oxyodon,Zhang,1988)。

1981年,李奎做硕士论文期间根据前人的资料在四川威远黄石板下侏罗统自流井组中采集到一批蜥脚类化石材料,后来李奎经过研究将这批材料归入资中龙属,命名为黄石板资中龙(Zizhongosaurushuangshibanensis,Li 1982)。

1982年,资中县罗泉乡小河村村民钟忠旺在修房屋挖地基时发现恐龙化石,后来成都理工大学(原成都地質学院)对该化石点进行了发掘,采集到2具不完整的蜥脚类恐龙,何信禄等将其研究命名为罗泉峨眉龙(Omeisaurusluo-quanensis,Heetal,1988)。

1987年,成都理工大学(原成都地质学院)在安岳县多个地点共采集到9具蜥脚类化石材料,后经何信禄等研究建立了马门溪龙属一新种一安岳马门溪龙

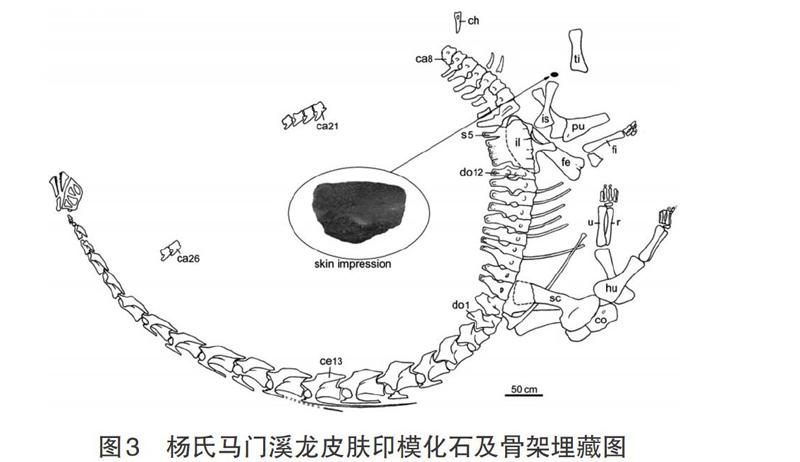

1988年底,自贡恐龙博物馆在大安区新民乡九井坝采掘到一具带有完整头骨的保存完好的蜥脚类恐龙化石,后经皮孝忠等研究命名为杨氏马门溪龙(Mamenehisaurusy-oungi,Pietal,1996)。同时,在标本修理过程中,欧阳辉等还发现了我国首例蜥脚类恐龙皮肤的印模化石(欧阳辉等,1998)。

1991年,重庆自然博物馆及四川省井研县文物管理所先后在井研县的梅旺、三江等地的上侏罗统上沙溪庙组中采集到一批蜥脚类恐龙化石标本,张奕宏等经过对比研究将其命名为井研马门溪龙(Mamenehisaurus anyueensis,Zh-angetal.,1998)。后来,北京自然博物馆也在井研县三江进行了大规模野外发掘,采集到蜥脚类恐龙化石300多箱,张玉光等将其作为井研马门溪龙的补充材料进行记述(张玉光等,2003)。

1994年,重庆市綦江区(原四川省綦江县)古南镇河坝村村民蔡长明在自家房屋旁挖鱼池时,挖出一些类似牛骨头的石头,经重庆自然博物馆专家鉴定为恐龙化石。2006和2009年,綦江区国土部门又组织相关单位进行了两次发掘,采集到一具较完整的蜥脚类恐龙骨架和部分头骨材料,邢立达等对其进行了研究命名,并建立了蜥脚类一新属新种—果壳綦江龙(Qijiangosaurusguokr,Xingetal,2015)。

1996年初,自贡恐龙博物馆在自贡市园丁苑建设工地采掘到一具巨型的蜥脚类恐

龙骨架,后经叶勇等的研究归入合川马门溪龙。

1997年,四川地勘局202地质队周风云等在四川南部珙县石碑乡进行1:5万区域地质调查时,在红沙村6组一个小山坡附近的暗紫红色粉砂质泥岩内发现了恐龙尾椎化石。四川地矿厅接到报告后立即组织有关人员进行保护陛发掘,在面积约200m2的范围内共发掘出5具以上大小不同的原始的蜥脚类和兽脚类恐龙个体。这些材料经何信禄、骆耀南等研究命名为石碑珙县龙(Gongxiansaurusshibeien-sisHeetal.1998)、(GongxiansaurusshibeiensisLuoetal.1999)。后来,由日本RKB出资,重庆自然博物馆组织人员又在该地发掘到一具不完整蜥脚类恐龙,后经欧阳辉简单记述命名为周氏宜宾龙(Yibinosauruszhoui,Ouyang.,2005)。

1998年,浙江自然博物馆在四川井研县研经镇黄石坎进行发掘工作,共采集到大量蜥脚类、剑龙和肉食龙材料。其中,一具带有较完整头骨的蜥脚类骨架经唐烽等研究命名为毛氏峨眉龙(Omeisaurusmaoi,Tang.2001)。

2001年,自贡恐龙博物馆在大山铺恐龙化石群遗址二期试发掘中又发现了一具保存很完整的大型蜥脚类恐龙化石。后经江山等研究命名为焦氏峨眉龙。

2002年底,自贡恐龙博物馆在沿滩区永安乡采掘到一具较完整的蜥脚类幼年个体化石,后经叶勇等的研究命名为张氏大安龙。

2007年,成都理工大学博物馆根据群众提供的线索,对四川会理县通安镇的恐龙化石点进行了考察和发掘,获得了一具较完整的蜥脚类恐龙化石材料,后经李奎等的研究命名为何氏通安龙(Tonganosaurushei,Lietal.2010)。

2.现有属种及地理分布

四川盆地中生代地层中蕴藏的蜥脚类化石非常丰富,迄今为止,已先后在四川自贡、宜宾、资中、重庆合川、长寿、綦江等地发现有蜥脚类化石材料(图1),所发现的蜥脚类类恐龙化石有上百个个体材料,共计15属27种(表1)。

3.四川盆地蜥脚类恐龙化石的重要科学价值

3.1尾锤的发现使我们对蜥脚类防卫能力研究提供了重要化石证据

蜥脚类是一类大型或巨型的素食性动物。过去认为它们不具备主动的防卫能力,它们的躯体庞大,行动迟缓,遇到肉食性动物的攻击时,主要依靠其庞大的身躯和群居在一起来抵御敌害。因为以前所发现的蜥脚类化石材料既没有像剑龙类那样的剑板、尾刺和副肩棘,也没有像甲龙类那样的似盔甲的骨板和膜质尾锤,仅北美的梁龙具有细长的似鞭状的尾巴似乎对肉食动物具有一点威慑力,而这种防御能力是非常被动的。

在自贡大山铺恐龙化石坑中首次发现了蜥脚类的骨质尾锤(董枝明等,1989),它是由尾端3节~5节尾椎愈合膨大形成的(图2),从来源上说,属于内骨骼,而不是像甲龙类的那样是表皮膜质骨板下沉附着在尾巴末端。这种骨质尾锤不仅产自中侏罗统下沙溪庙组的蜀龙和峨眉龙有,同时产自自贡上侏罗统上沙溪庙组的单独保存的合川马门溪龙骨架中也发现有尾端脊椎愈合膨大的现象。这就说明蜥脚类的这种骨质尾锤可能还比较普遍。从功能意义上说,蜥脚类的骨质尾锤无疑是一种防身自卫的有力武器,像甲龙类的膜质尾锤一样,当遇到肉食动物的攻击时,挥动尾锤就会给进攻者以沉重的打击。因此,蜥脚类尾锤的发现为证明这类动物具有很强的主动防御的能力提供了重要的化石证据。

3.2杨氏马门溪龙皮肤印模化石的发现使我们对蜥脚类表皮结构有了新的认识

因受保存条件所限,恐龙及其他脊椎动物的皮肤和软组织一般很难成为化石而保存下来。目前全世界已发现的各类恐龙类皮肤(印模)化石有产自美国的Anatosaurus,Al-losaurus,Stegosaurus;加拿大的Edmontosaums和Corythosau-rus;英國的Seelidosaurus和蒙古的Saurolophus;中国的Ma-menehisaurus;PMttaeosaurus;Gigantspinosaurus等属(江山等,2015),总共不过十余例,而与骨骼化石一起发现的只有几例。已发现一些恐龙的皮肤化石具有鳞片结构,其鳞片形状、大小、厚薄和排列方式也多种多样。

虽然以前认为蜥脚类的表皮结构也具有鳞片,但多数人把它们的鳞片复原得非常大,似乎这样才与其庞大的身躯相符。在杨氏马门溪龙骨架的腰带部位靠近坐骨远端处,曾发现一块面积约120㎡的皮肤印模化石(图3),上面的鳞片印痕呈多边形互相嵌合,鳞片直径6mm-15mm。从保存的位置看,可能属于身体腹面靠近泄殖腔附近的部分皮肤印模。从现代动物来看,一般身体两侧的鳞片比较大,而腹面和背面的鳞片要相对小一些,但总体悬殊不会很大。因此,蜥脚类恐龙的表皮鳞片相对庞大的身体来说是非常细小的。

杨氏马门溪龙皮肤印模化石的发现进一步揭示了蜥脚类恐龙皮肤的表皮结构,为蜥脚类恐龙表皮形态的复原和结构功能的研究提供了可靠的实物依据。

3.3大量马门溪龙科恐龙化石的发现使我们基本理清了四川盆地长颈型蜥脚类的演化方向

侏罗纪时期,亚洲的长颈型蜥脚类恐龙产生了独特的差异化。除了中国,目前在其他地方还找不到颈部这么长的恐龙。而马门溪龙科恐龙是东亚特有的长颈型蜥脚类恐龙的典型代表。目前,四川盆地的长颈型蜥脚类恐龙共有五个属:即早侏罗世的通安龙属Tonganosaurus,中、晚侏罗世的峨眉龙属Omeisaurus,晚侏罗世的自贡龙属马门溪龙属Mamenehisaurus和綦江龙属Qijiangosau-上述各属除自贡龙属存在一定争议外,其他四属标本保存和研究都较详细。综合这些属种的骨骼特征后发现四川盆地内长颈型蜥脚类的基本演化方向是:

(1)体型逐渐变大。通安龙复原后的体长只有12m;峨眉龙的体长约为17m,最大者可达22m;马门溪龙的体长在16m-26m不等;綦江龙的亚成年个体体长也在16m左右。目前已发现的化石骨架体长超过20m的个体比较多,说明了蜥脚类恐龙的体长,随着时间的推移变得越来越大。

(2)椎体结构逐渐变复杂。以荐前椎的侧凹为例,通安龙的侧凹大而深,但是结构略显简单,中间没有任何隔板或者隔棱;峨眉龙的侧凹较复杂,中间发育有隔板,将侧凹分成几个部分;马门溪龙的侧凹,由于中间的隔棱、隔板较多,以致侧凹的形状难以辨别。綦江龙的侧凹和板状构造也很发育。此外,从椎体外部的支持板和坑窝构造及神经棘形态,也显示了结构渐趋复杂的态势。

(3)骨骼的骨组织变轻巧。通安龙椎体的骨组织坚实,在骨断面上,肉眼很难观察到蜂窝构造;峨眉龙椎体骨组织的蜂窝构造则比较明显;马门溪龙的椎体骨组织则相当明显,尤其是杨氏马门溪龙荐前椎的“网格构造”非常发育(欧阳辉等,2002);綦江龙的椎体骨组织的蜂窝构造发育,邢立达用“气腔构造”来形容果壳綦江龙的这一特征(邢立达等,2015)。骨组织内的蜂窝构造、“网格构造”和“气腔构造”越发育,骨骼的重量将越轻,将有利于个体的运动。