技术现象学在设计领域的应用思考

刘硕 曹鸣

摘要:借鉴海德格尔工具现象学以及唐-伊德后现象学的技术哲学,对技术现象学的应用思路进行研究。以用户、设计人工物、场景的交互维度、交互流程为主要研究对象,剖析其背后技术现象学的应用。得出技术现象学在设计领域中应用思路:包容性立场与批判性态度并结合案例分析技术现象学的应用层次,为设计领域提供了更为系统的设计思维方式进而促成人、物、环境之间和谐的交互关系。

关键词:技术现象学 交互流程 包容性 批判性

引言

在体验经济时代,人、物(或者空间),以及它们之间的关系必须要作为一个系统进行考虑。设计的传统定义和它们所需要的技巧迅速变化,现在设计不仅仅要满足工程、创造和人机工程的要素,还必须关注用户的整体体验;设计的感知对象不再是孤立的物质造物,设计模型以及设计框架也在不断被重新定义。

“将技术客体从单纯的物品或产品转化为情景本地化、背景社会化、依附情感或者顺应文化的产物”,与此同时,商品的未来不再是作为物质商品,而在于其服务和附加值的体验,“改变用户和消费品之间的关联方式”,由此设计由塑造商品转为塑造整個交互流程的用户体验。为真正贴近人机交互现象、更好地洞悉其本质,将海德格尔的技术哲学以及伊德的后现象学作为主要理论依据,对其在设计领域的应用方法和思路进行研究,帮助设计师有效处理用户一物一场景之间的交互关系。

一、技术现象学

海德格尔的工具技术现象学,关注的是人—工具一环境之间变化的交互关系,“上手状态”与“显在状态”则是此交互流程中两个关键节点。伊德后现象学的技术哲学在海德格尔的基础上,思考了技术调和人与世界经验的方式,在此基础上提出了人与技术关系的四种模式:具身关系、诠释关系、它异关系和背景关系。

(一)工具技术现象学

工具依赖于一种使用的情境,当对物体的使用足够顺手时,用户便不会注意到它的存在,此时用具与人的关系最原始,用具的这种存在方式为“上手状态”。

人会停止工作,或需要休息,或是因为工具的损坏或者不合用等状况,动作的开展状态中断,因此不被注意的工具及其相关的工程、材质等突显出来,工具则从上手状态转换为“显在状态”,这个过程正是“损坏现象”。

(二)人-技关系四种模式

具身关系是指物质化的技术融入到身体的经验中;诠释关系是指技术应用人类语言的、以意义为指向的能力;它异关系是指技术作为独立的准对象甚至是准它者成为使用者关注的焦点和体验的对象;背景关系是指技术作为生活的背景,或自身成为背景而不被注意到。人-技关系四种模式对比(如表1)。

二、技术现象学中用户一物一场景交互流程

设计人工物(产品、APP、服务等)与具体的使用情境相关,对于物的研究不可避免转向对于人的研究。技术现象学主要探讨了人、技术与环境的关系,在某一特定空间内,技术物化为设计人工物,环境则为技术人工物的使用场景,由此形成用户一设计人工物场景的交互模型。

以用户、设计人工物、场景为研究对象,明晰交互维度和具体交互维度类型,确定用户一物一场景的交互流程,为技术现象学在设计领域的应用提供基础。

(一)交互维度

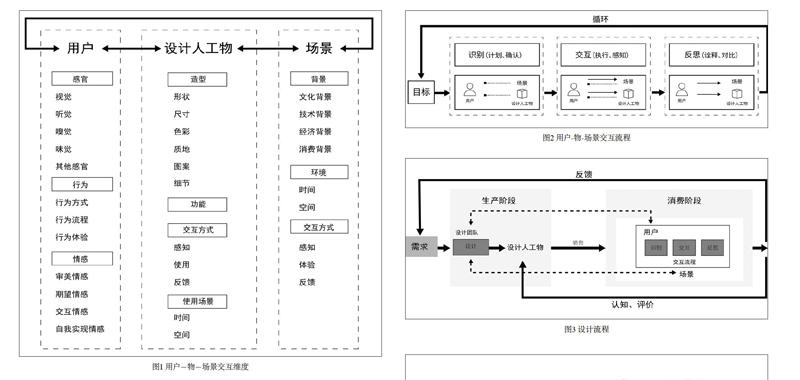

用户、设计人工物、场景三者相互影响,形成人对于物、场景的认知和情感体验,由此形成“用户一设计人工物一场景”的多维度交互关系。交互流程的复杂以及设计对象的系统化,使用户、设计人工物、场景不同的交互维度有着不同的交互类型,(如图1)。

(二)用户一设计人工物一场景的交互流程

关于用户与外部世界行为交互流程,Norman提出人行动的七个阶段,用户与设计人工物交互阶段主要为识别一交互一反思,对应人的行动阶段分别为:1.识别阶段(计划、确认);2.交互阶段(执行、感知);3.反思阶段(诠释、对比)。

在识别交互阶段,用户基于自身的感官、行为以及情感体验,对于设计人工物以及使用情景进行基础识别,从而做出感官、行为和情感判断,并进入到交互阶段。

在交互阶段,设计人工物、使用情景反作用于人,对于人基础判断做出正向或逆向反馈,而用户则根据反馈调整自己的感官、行为以及情感体验。

用户完成交互后进入到反思阶段,识别、交互阶段的体验则成为用户对于物、使用场景的经验、认知,随着交互的反复,用户对于物、使用场景的识别时间缩短,并愈加顺手和熟练,直至达到“上手状态”,(如图2)。

三、技术现象学的应用思路:基于意识的创新

在新的设计背景下,技术的更新换代使得“人一技术一世界”的关系不断变化,将技术现象学引入到设计流程以及设计迭代的过程中,对人一物一世界的本质关系进行探究,进一步明晰用户一设计人工物一场景的交互关系,从而产生新的设计思路。

(一)基于意识的创新

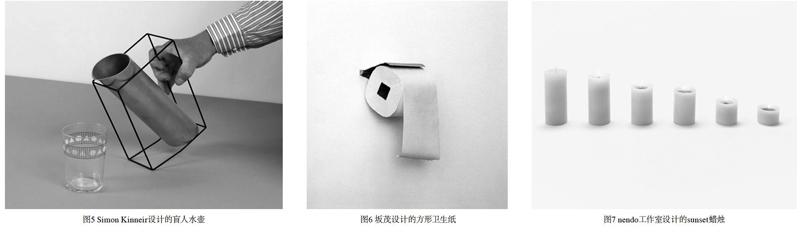

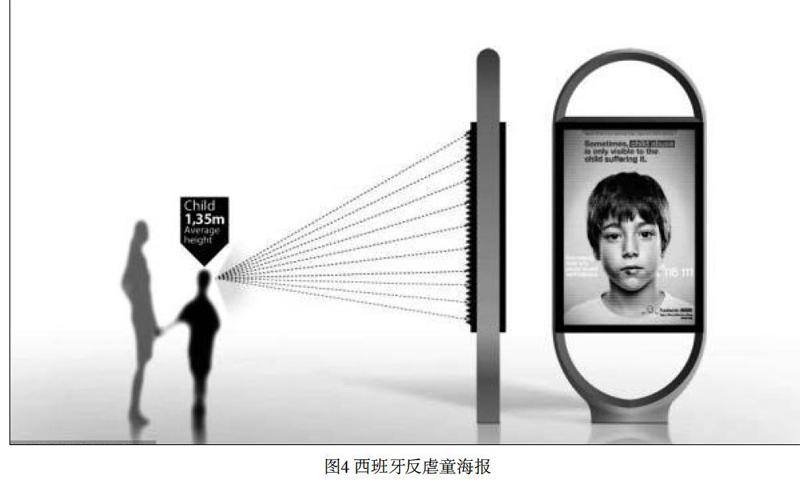

人通过体验、感知、知识、经验和文化等来感知世界,对物的创新都是将已有的设计作为原始素材,加上新的手法或者重新解读从而产生新的创意设计。将技术现象学应用于设计领域,即是探究人的意识与物、场景之间的交互关系,即基于人的意识进行创新:将能勾起人们记忆的元素,以及其背后的内涵、意境、情绪运用到产品设计中。

基于人的意识进行创新是将人的身体与物和环境相调节,将物、场景与用户的交互关系以最为“上手”或无意识的方式进行操作;同时从设计的开始阶段目标用户的文化背景、感知模式、思考模式、行为模式等进行充分的调研和了解,将用户的失误或错误也纳入到调研流程中,进而将其融入到产品的设计周期中。

在设计流程中,设计师首先考虑现有设计对象的人一技关系的可能性进而研究“人一物一场景”交互模型,定义交互流程以及适用场景最终以设计人工物来体现交互流程以及场景。考虑用户的记忆、感知经验、用户在交互过程中的失误以及错误,增强用户在交互流程中的交互感、体验感、参与感以及如何创造令人难忘的记忆体验。在设计迭代的过程中,用户的交互流程、使用场景与设计师的设计模型形成对比,设计人工物及其相关的使用场景反馈是连接用户与设计师的桥梁,(如图3)。