微生物图形的艺术化研究

饶鉴 曾繁文

摘要:文章主要以围绕跨学科领域下的微生物图形作为艺术设计的设计素材。将主要探讨提出如何对微生物图形进行艺术转化,为设计者提供转化方向。从而鼓励帮助更多的现代艺术设计者能够从微生物图形中找到新的切入点应用到作品中去。

关键词:微生物 艺术设计 艺术转化 跨学科

引言

当代设计理念追求是差异性、创新性,需要开拓对非常规素材的探求。而科技的发展不断地拓宽人类对于物质的认识、认知。随着显微镜、微观摄影、电脑技术、图形图像处理等各种各样的设备升级发展。这些工具帮助人们能够愈加深入细致地观察事物看到不一样的风景。微生物图形的独特视觉感受恰好贴合了差异性的追求,微生物图形有着其独特的形式表现,以超出人类想象的方式存在着,为设计师提供了更多创新性、差异性的元素。然而微生物图形对于众人而言是神奇且陌生的。下文将通过介绍微生物图形艺术转化方式,一边介绍微生物,同时帮助设计者了解如何对这些微生物素材进行应用。

微生物图形的使用环境和要求与常规图形不同,需要对设计者提出新的要求。首先,要求设计师对微生物前沿进步与发展保持重视,对微生物研究相关命题敏感,并且还需要加强对微生物相关知识的储备。其次要求设计师针对微生物图形的应用对微生物相关技能,如细菌培养,微生物形态观察等有所了解。在满足了以上的前提后才能够从微生物图形的角度提出新的观念。结合两个要求,再经过微生物图形独有的心理和视觉转化,微生物图形作品也就应运而生了。

一、微生物图形情感转化

微生物图形拥有这丰富的历史文化内涵以及重要的科学价值。如微生物通过微小的生命形式释放出内在生命张力,所描述的生命痕迹;其本身代表着生命的起源;亦或是作为生物的繁衍、生存、竞争、死亡等,这些话题带来的感悟都与思考都能够成为艺术设计的出发点。对这些内涵与价值的筛选,对微生物图形感悟的选择,再转化为艺术设计作品想要表达的思想。微生物图形的感受转化过程也就完成了。

以霉菌为例,霉菌作为人类生活中最早认识和利用的细菌种类,之所以叫作霉菌,指的是它是一种发霉的真菌。当食品产生霉菌时,意味着食物发生变质。如果长期处于发霉的环境中,则会身体抵抗力下降等病症。因此霉菌的出现会引起人视觉上的不适,心理上的反感。但是霉菌也可以用于生产工业原料、农药,对食品加工,制药抗菌素等。霉菌作为腐生生物,其对有机物进行氧化分解作用,是自然界中物质循环中必须的环节。因此霉菌这种常见易培养的设计素材,常常出现在现代艺术作品中,寓意着各种丰富思想感情。

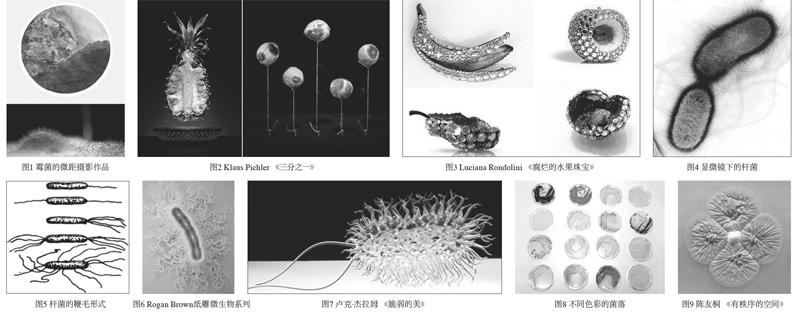

摄影师镜头下的微距霉菌(如图1),将平常这些不适恶心的霉菌通过微距摄影的方式,还原真实的霉菌世界,展示出霉菌的另—方面的美感。通过霉菌将矛盾心理赋予的震撼感和微观聚焦产生的新鲜感表现得淋漓尽致。

“腐烂艺术”作为霉菌为元素进行的艺术表现的一种,利用霉菌对有机物造成腐烂原理,用艺术的形式呈现出来,通过霉菌进行情感转化,警示或讽刺某些问题。摄影艺术家Klaus Pichler摄影项目《三分之一》(如图2)中,通过拍摄各种被霉菌腐烂的食物,来表现每年全球约有三分之一的食物在运输过程、食品生产链和消费中被浪费,然而全球有9亿多人还在忍受饥饿。通过这样的腐烂艺术作品表达希望更多的去关注粮食短缺等问题。

阿根廷珠宝设计师Luciana Rondolin佣珠宝将腐烂的水果外表进行包裹,并刻意把被霉菌腐坏的内部展示出来(如图3)。通过表现霉菌的腐败的内部和奢侈的外部装饰表达“金玉其外,败絮其中”的概念,讽刺了现代社会人们歪曲的消费观,对于奢侈品过分追求,对物质拜金盲目崇尚。

二、微生物图形视觉转化

对于微生物图形的生创作中不能完全照搬原图,而要对其的图形进行艺术美化并赋予主题意义。要将微生物图形与元素融入设计,对其图形的理解则需要有一定的学科知识作为基石。如果存在对微生物图形所对应的知识盲区,则会出现一些常识性的问题。源于自然的微生物图形,形态的美是特殊,主动理解加上抽象与具象的联系结合,最终完成视觉上的转化。

视觉转化可以理解为是对微生物生态图形进行再模拟,模拟可以分为:轮廓模拟、结构模拟以及肌理模拟。单一菌体的转化可以看作是轮廓、结构的模拟过程,而菌种菌落的转化则是肌理模拟。

(一)单一菌体的视觉转化

单一菌体的转化可以看作是轮廓、结构的模拟过程。微生物图形的轮廓模拟,是基于微生物自然形态上的真实描绘,微生物图形素包含着丰富的生态模型,在设计作品中可以借助其理论知识艺术化处理重现微生物图形轮廓。对于微生物生态图形的细节描述,介于不同的设计者会有不同的描述方式,并且会带上设计者个人风格色彩。微生物图形的结构模拟,这类方式是直接模拟微生物图形的自然结构将其带入到设计创作中。这些结构经过设计者的角度选择与其个人风格下的概括美化,反映出了自然形态下的微生物组织秩序感,巧妙地还原微生物图形感受。

以杆菌为例,杆菌一般是正圆柱形状,大部分都是直且平的状态,也有稍微弯曲的,两端大多为钝圆。以在光学显微镜的技术支持下,可以观察到杆菌单一菌体的视觉形态(如图4),杆菌还能够观察到围绕在菌体周围的鞭毛(如图5)。通过这些摄影作品及学科资料中可以对杆菌的结构特征进行仔细观察,从而产生对杆菌最基本的视觉认知。

针对这样聚焦下的产生视觉信息,通过对菌体进行轮廓、结构特征提炼模拟,对整体或局部的内容进行美化处理,再生成新的微生物图形,最终创作出新的艺术作品。来自艺术家Rogan Brown纸雕微生物系列作品中(如图6),模拟了杆菌的圆柱体轮廓造型。对杆菌结构中的鞭毛部分进行装饰化美感处理,将鞭毛这一结构特征进行复杂化转变,加入了更夸张的弯曲幅度,利用一层层的错综复杂鞭毛表现出了丰富、精细的层次细节。杆菌内部则模拟了杆菌摄影作品中渐变感的结构特征,但通过放射性线条的美化方式让内部表现更加规律有序,最终成就了这样一个有辨识度的视觉形象。在卢克.杰拉姆作品《脆弱的美》(如图7)中,作者还原了杆菌的外形轮廓特征,减少了鞭毛的数量,加强了鞭毛的弯曲程度。而轮廓整体选择玻璃这种特殊的透明材质去模拟形态。利用周遭环境与光照表现玻璃质感特有的反光效果,通过玻璃材质传达了一种脆弱的美。

(二)菌落的视觉转化

菌种菌落的转化则是肌理模拟。微生物菌落的肌理表现主要为生长肌理,通过生长聚集形成密集的群体,并产生了组织。组织的产生也就产生了质感,质感表现出肌理。菌落的美感是丰富的,其肌理形态多变,并会随着微生物菌落的生长产生视觉变化。对微生物图形中肌理的捕捉与模仿,需借助现代技术的辅助和处理,最终转变为艺术表现。

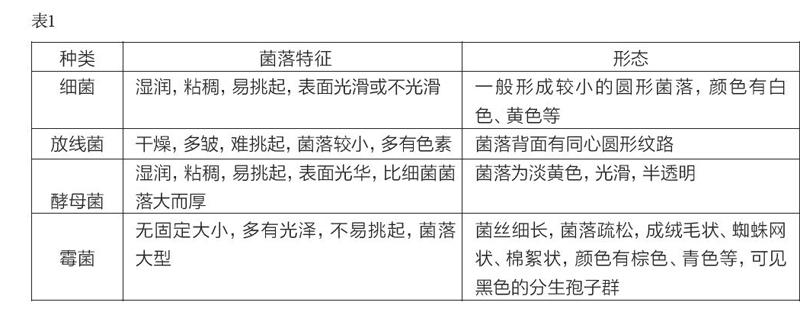

对于微生物菌落而言,首先需要了解的是不同种类的菌落有哪些不同的表现特征(如表1):

根据不同的菌落形态特征,对应所需要的视觉形态,筛选需要的菌落种类。同时菌落是有色的(如图8),并且这些色彩各异的菌落还拥有着各式各样的肌理表现。紫色色杆菌(ch romobacteriumviolaceum)菌落颜色是深紫色。玫瑰考克氏菌(Kocuria rosea)的菌落为粉红色,产靛福格斯氏菌(Vogesella indigofera)菌落为蓝色。这些有色的菌落便形是“颜料”,能为微生物图形作品提供更多色彩选择。

微生物培养中,培养基作为菌落生长必须的营养,菌落只能在培养基内进行生长。因此对培养基的形态的操控,从而就能控制菌落的位置、形态、大小,这也是完成菌落视觉化所具备的重要条件之一。

根据所需的肌理特征来筛选的菌落,加之培养基的区域控制培养,最终完成微生物菌落视觉转化。以陈友桐在创作《有秩序的空间》(如图9)为例,作品中清晰地展示出了放线菌菌落的形态,干燥多皱的肌理效果以同心圆的纹路向外扩散。但因为利用培养液的区域有序分布遏制菌落的生长范围位置大小形式,形成有序规则的图形。最终菌落在作者设定的地方有序的生长、争夺、死亡,通过描绘微生物菌落的生长肌理呈现的是一个动态的过程,在展厅里的实验箱中展现着一场细菌与抗生素之间的疆界斗争。

结语

目前,对于微生物图形的艺术设计研究还处于刚刚起步的状态,大多数研究者对于微生物素材还非常陌生。然而这几年跨学科领域的合作愈来愈频繁,为了寻求更多的素材,微生物图形并将成为一个丰富的灵感源泉。微生物图形的情感与视觉这两种转化方式,系统化的方式能够帮助设计者有效快速地对微生物图形进行藝术化处理。从而鼓励更多的设计者积极正面的微生物图形,创作出更多创造性作品。