柴北缘鱼卡地区中侏罗统石门沟组油页岩资源潜力

谢文泉,刘招君,肖丽佳,宋 朔,刘金霖

(1.东北石油大学,黑龙江 大庆 163318;2.吉林大学,吉林 长春 130061;3.中国石油吉林油田分公司,吉林 松原 138000)

0 引 言

鱼卡地区位于柴达木盆地北缘,前人研究表明,鱼卡地区油页岩品质好、资源潜力大,具有很好的开发价值[1-3],但这些研究多数基于油页岩露头样品,而油页岩经过风化作用后,含油率等参数会发生改变[4],导致评价结果与实际资源量有较大出入,且忽视了含煤段油页岩的资源潜力。该地区通过全取心钻井YYY1井对石门沟组进行了完整的揭示,以钻井岩心样品为研究对象,进行有机地球化学、品质特征等测试分析,探讨研究区石门沟组油页岩资源潜力。

1 地质背景

柴达木盆地位于青藏高原的东北部,地处古亚洲构造域南缘,其南部紧邻特提斯-喜马拉雅构造域,是一个典型的中—新生代沉积盆地[5-9]。鱼卡地区位于柴达木盆地北缘,介于南侧的绿梁山与北侧的九龙山之间,呈北西向狭长带状分布(图1)。研究区沉积基底为下元古界达肯大坂群、上奥陶统滩间山群,区内充填了中侏罗统大煤沟组、石门沟组,上侏罗统采石岭组、红水沟组,第三系古—始新统路乐河组以及第四系全新统砂砾石层[10-12]。中侏罗统石门沟组为此次研究目的层段,其可进一步划分为下部含煤段和上部页岩段。

图1研究区区域地质

2 油页岩特征

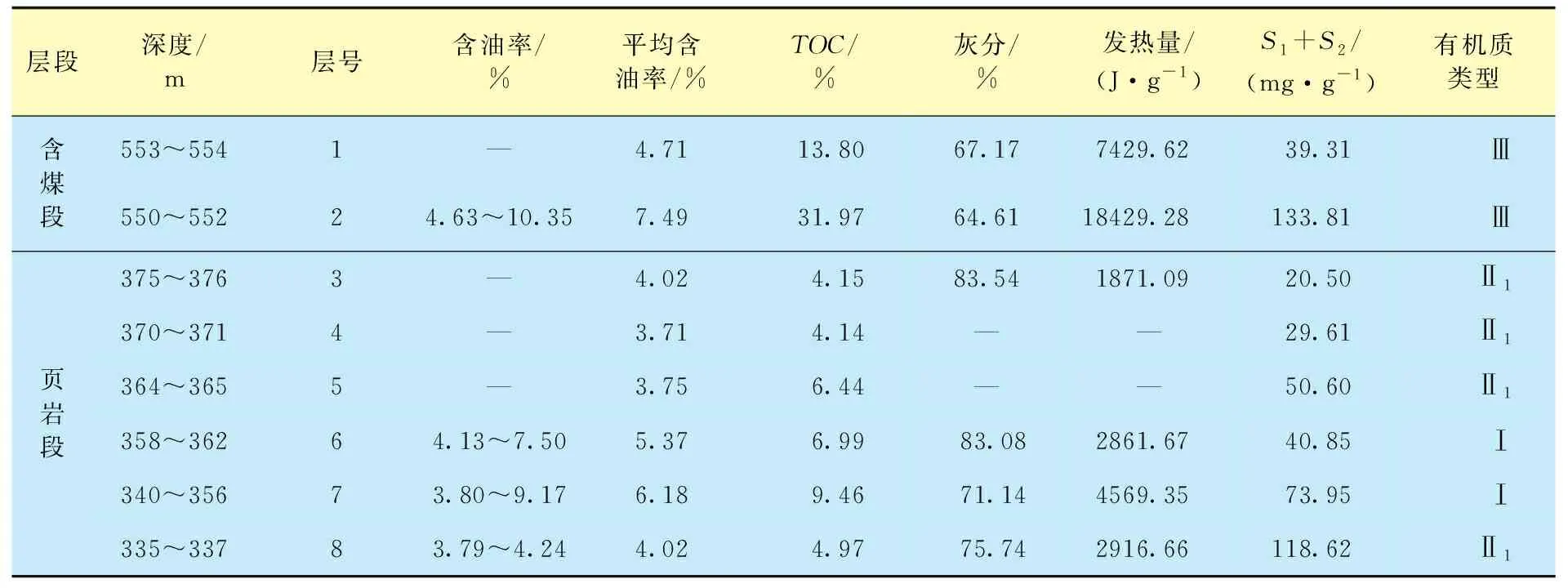

石门沟组共发育8层油页岩,累计厚度可达28.00 m。其中,含煤段发育2层油页岩,位于厚煤层的下部,累计厚度为3.00 m,有机质丰度高,TOC最高可达31.97%,生烃潜力高,S1+S2最高可达133.81 mg/g,含油率最高可达10.35%,有机质类型为Ⅲ型(表1),整体为低灰分、高发热量的中等品质油页岩。页岩段发育6层油页岩,累计厚度为25.00 m,上部油页岩品质较好,其中,第7层油页岩连续厚度可达16.00 m,平均含油率为6.18%(表1),是研究区最重要的油页岩矿层,有机质类型为Ⅰ型,为中灰分、高发热量的中高品质油页岩;而发育于页岩段下部的油页岩有机质丰度较低,有机质类型为Ⅱ1型,为高灰分、中发热量的低品质油页岩。

3 油页岩测井定量识别

应用体积法计算研究区油页岩资源潜力,需要大量的油页岩含油率数据作为支撑,研究区有丰富的岩心、测井资料,但缺乏油页岩含油率实测数据。前人资料显示,油页岩TOC与测井曲线之间有良好的定量关系[13-15],而研究区油页岩含油率与TOC之间具有很好的相关性(图2),从而可以间接地建立起油页岩含油率与测井曲线之间的定量计算公式。

目前油页岩测井定量识别[12-14]主要有△logR方法、多元线性回归、改进后的△logR等方法。经过对比验证,采用改进后的△logR方法得到的预测含油率与实测含油率有较高的叠合性,故应用改进后的△logR方法在研究区开展油页岩测井定量识别,取得了良好的效果(图3)。

表1 YYY1井石门沟组油页岩测试数据

图2YYY1井石门沟组油页岩含油率与TOC相关性

改进后的△logR公式[15]如下:

△logR=△logR+△log(Rmax/Rmin)/(△tmax-△tmin)×(△t-△tmax)-logRmin

(1)

式中:△logR为双收时差和电阻率曲线叠合的间距;R为电阻率曲线值,Ω·m;Rmax为双收时差与电阻率曲线叠合后的电阻率最大值,Ω·m;Rmin为双收时差与电阻率曲线叠合后的电阻率最小值,Ω·m;△t为双收时差曲线值,μs/m;△tmax为双收时差与电阻率曲线叠合后的双收时差的最大值,μs/m;△tmin为双收时差与电阻率曲线叠合后的双收时差的最小值,μs/m。

经过计算得出含煤段、页岩段的△logR与TOC的定量关系式如下:

含煤段:TOC=60.82△logR+0.2150

(2)

页岩段:TOC=23.95△logR+0.2798

(3)

将式(2)、(3)分别带入含煤段、页岩段油页岩含油率与TOC相关性公式(图2),即可分别得到含煤段ω1、页岩段ω2含油率值预测值与△logR之间的相关性公式:

ω1=13.45△logR+0.274

(4)

ω2=13.25△logR+0.612

(5)

为了验证该方法在研究区是否具有广泛的适用性,选取研究区内另一口油页岩钻井Y-3Y井作为验证井,该井石门沟组页岩段有丰富的含油率实测数据,对比其实测值与预测值,结果表明预测效果良好(表2)。此次对含煤段油页岩资源潜力的研究尚属首次,研究区内除YYY1井外,暂无油页岩含油率实测数据,故暂时无法验证。

表2 Y-3Y井页岩段油页岩实测值与预测值

图3YYY1井石门沟组△logR分析

4 油页岩展布规律

4.1 含煤段油页岩展布规律

石门沟组下部含煤段处于盆地沉降的初始阶段,随着构造的沉降,形成稳定的汇水区域,此时,湖泊和三角洲发育,在三角洲河道间沼泽和湖沼植物较为繁盛,随着可容纳空间的进一步增长,有机质得以较好地保存,此时在河道间沼泽环境容易形成厚煤层,在湖沼环境可形成一定厚度的油页岩,但这些区域环境较为动荡,煤层和油页岩层容易遭受破坏,故此时期形成的油页岩厚度较薄,分布范围也很局限。含煤段油页岩厚度整体上为2.00 m左右,在研究区的西部油页岩厚度较大,厚度最大可达3.50 m(图4a),但含油率较低,研究区的中南部不发育油页岩,至东北方向油页岩厚度逐渐增大,而油页岩的含油率则呈现出相反的趋势,中部含油率较高,两侧油页岩含油率反而更低(图4b)。

4.2 页岩段油页岩展布规律

石门沟组页岩段,盆地持续沉降至最大,此时期湖平面大规模扩张,研究区整体为深湖—半深湖沉积,稳定的水体有利于湖泊生物的大量繁殖,同时可容纳空间增大形成的补偿环境使得湖泊生物和陆源有机质可以得到较好的沉降和保存。

该时期页岩段整体为有机含量较高的暗色泥岩和油页岩,油页岩在整个研究区均有发育,研究区的西南部为研究区的沉降中心,油页岩厚度最大,为12.00~27.00 m,油页岩累计厚度最厚可达27.00 m,油页岩累计厚度大于12.00 m的区域范围可达21.17 km2(图4c),平均含油率为6.00%(图4d),中品质油页岩(含油率大于5.00%)分布广泛,面积约为35.34 km2,由西南部至东北部,油页岩厚度逐渐减薄,整体表现为西南高东北低的特点。研究区中南部油页岩含油率最高,沿两侧逐渐降低。

图4石门沟组油页岩等值线

5 油页岩资源潜力

油页岩资源评价指标主要为油页岩边界指标、最小可采厚度、埋藏深度。在当前经济技术可采条件下,将含油率大于3.50%作为边界指标,将单层油页岩矿体最小可采厚度定为0.70 m,埋藏深度小于1 000 m作为可采埋深的边界指标[16-17]。

5.1 含煤段油页岩资源

含煤段位于石门沟组的下部,埋深整体较浅,均不超过1 000 m,都在可采深度之内,将单层厚度小于0.70 m的油页岩层剔除,将油页岩含油率等值线图(图4b)与油页岩厚度等值线图(图4a)叠加,借助于DoubleFox软件计算出不同含油率范围内油页岩矿体的体积,油页岩密度采用低、中品质油页岩,平均密度为2.22、1.64 t/m3。计算出含煤段油页岩资源量为1.542×108t,折合成油页岩油资源为0.081×108t,其中,低品质油页岩资源量为0.536×108t,折合成油页岩油资源为0.024×108t;中高品质油页岩资源为1.006×108t,折合成油页岩油资源量为0.057×108t(表3)。含煤段油页岩资源潜力相对页岩段较低,但大部分为中品质油页岩,且其常与厚煤层互层沉积。

5.2 页岩段油页岩资源

页岩段埋深较含煤段更浅,大部分区域埋深小于500 m,易于开发利用。将单层厚度小于0.70 m的油页岩层剔除,将油页岩含油率等值线图(图4d)与油页岩厚度等值线图(图4c)叠加,借助于DoubleFox软件计算出不同含油率范围内油页岩矿体的体积,低品质、中高品质的油页岩平均密度分别为2.00 、1.94 t/m3。页岩段油页岩资源量为11.64×108t,折合成油页岩油资源为0.59×108t,其中,低品质油页岩资源量为4.6×108t,折合成油页岩油资源为0.20×108t;中高品质油页岩资源量为7.04×108t,折合成油页岩油为0.39×108t(表3)。页岩段油页岩品质好、厚度大、且埋深浅,资源潜力巨大,具有良好的开发前景。

表3 石门沟组油页岩资源潜力

6 结 论

(1) 研究区石门沟组共发育8层油页岩,累计厚度可达28 m,集中发育于页岩段。下部含煤段为低灰分、高发热量的中品质油页岩,上部页岩段整体上为中灰分、中发热量的中高品质油页岩。

(2) 石门沟组含煤段时期油页岩主要发育于研究区的西部,向东油页岩层厚度逐渐减薄,后增大;页岩段油页岩在整个研究区内均有分布,研究区的西南部油页岩最为发育,中部逐渐减薄,东部又逐渐增厚,含油率的变化趋势也大致相同。

(3) 研究区石门沟组油页岩资源量为13.18×108t、折合成油页岩油资源为0.67×108t,页岩段油页岩资源占总资源量的88.32%,研究区页岩段油页岩资源潜力大,且埋深较浅,具有很好的开发利用前景。