写在任德耀先生百年诞辰之际

欧阳逸冰

他曾经是我的向往、偶像和希望。

在人生最艰难的时刻,我一无所有,却珍存着这样一个梦想:有一天,我能跟在他的后面吗?在我彻夜给孩子们写剧本时,脑子里只有他的名字。尽管连他长什么样都不知道,只知道他的成名作是《马兰花》,那是我写戏的范本。

仿佛有他,我就有未来。

他就是中国福利会儿童艺术剧院老院长,新中国儿童戏剧艺术的开拓者任德耀先生。

他夸过我,也骂过我

1979年,我终于在北极阁三条中国儿艺剧院旧址见到了他。

那天,我正和覃昆(表演艺术家,我的儿童剧处女作《会粘知了的老师》的主演)在大院里说话,一位白发苍苍、颇有绅士风度的老者健步走进剧院大门……覃昆忙对我说,欧阳,你不是老想见他吗?他就是老任!噢,老任,任德耀先生!我望着他镜片后面那双笑吟吟的眼睛,激动得竟不知说什么才好,只是嗫嚅地连说,啊,啊,是您,啊……

他握着我的手,连连说,刚刚看过《会粘知了的老师》,挺好的呀,你很有生活呀,应该向你学习……

天哪,这就是我思念多年的大师,偶像,希望,梦想,而且,他就在我的眼前!而且他还很亲和地夸奖我!而且,我还可以叫他一声“老任”!

幸福!

更幸福的是,他说,他已经让上海中福会儿童艺术剧院马上排演《会粘知了的老师》了。那时,中福会儿艺刚刚演出他的新作《童心》,在全国引起了很大的轰动。中国儿艺,中福会儿艺都演我的戏,那是一种怎样的感觉呀——上天了……

当然,“上天”就要“晕菜”。不知哪儿来的一股愚蠢的念头,我给他写了一封让我一辈子都感到后悔的信。信的大意是说,只要给我一个星期,我就可以交出一部大型童话剧。他没理我,我也很快就忘了。不料,过后不久,他在北京召开的儿童剧创作会议上,不指名地把我臭骂了一通:有人说一个星期就能写出一部童话剧来,这是一种什么样的创作态度?艺术,是不可轻慢,不可亵渎的!在台下,我羞得脸发烫,心发慌,不知哪里有地缝可以钻进去。

信的开头是“逸冰兄……”

1982年在记忆中仍然是那么放光。

这一年,首届儿童戏剧观摩汇演先后在长春和南昌举行,在40多台儿童剧中,评选出了10台优秀剧目。其中,他的《宋庆龄和孩子们》,我的《闪烁吧,繁星》等获得了演出优秀奖和编剧优秀奖。

他那双笑吟吟的眼睛看着我,更多的是期望。

然而,我和老任真正相知,却是在1988年。那年,我们都去了杭州的初阳台,中国儿童戏剧研究会主持研讨几部剧稿,其中有他的《魔鬼面壳》(又名《我一点都不快活》)和我的《红蜻蜓》。

一个重要的话题是:他为什么要写《魔鬼面壳》?仅仅是因为原作(刘厚明的同名小说)颇有深度吗?这部原小说又是怎么触动了他的心灵,从而使他奋笔疾书的呢?

面对这样的话题,我发现,他镜片后面的眼睛没有了笑吟吟,更多的是凝重。他的回答是:“我就是灰灰……”灰灰就是《魔鬼面壳》的主人公,他戴面壳前任人轻侮,戴了面壳后又无由地受到众人的膜拜……

他那句“我就是灰灰”,说得那样平静,然而在平静中,我仿佛听到了苍凉。

在研读了他的这部剧作之后,我认为,其中蕴涵着他对人生的深沉思索,已经远远超出了一般意义的儿童剧。回到北京,我又重新阅读了他在“文革”前写的颇有名气的劇本《小足球队》,试着摸索一下他的创作道路,再纵观当时儿童剧界某些顽固的思维定势,联想自己的切身感受,我用了两天时间,一气呵成,写出了长篇剧评《撼动,终于发生》——

“……尽管我们无法掌握他(任德耀)的全部心曲隐微,但我敢断言:‘我就是灰灰那段话是这位年逾古稀的老戏剧家从震颤的心灵底层发出的对生活、对人生当歌当哭的自白!我不能不想到巴金先生的《随想录》,想到安徒生那些给孩子们讲的故事无不源于对生活的真实感受,都是发自自己灵魂深处的真切声音……这种撼动的力量叫做:真诚。”

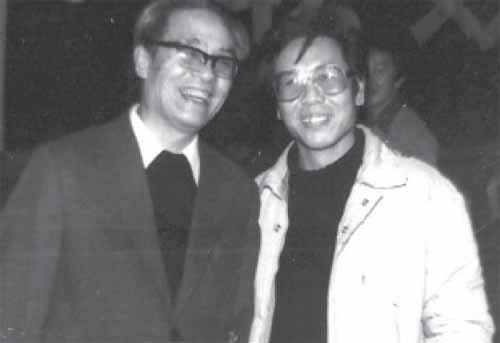

1988年,作者与任德耀在杭州讨论剧本《魔鬼面壳》和《红蜻蜓》。

写完,我立即给他寄去,请他斧正。他读罢,连夜写了回信。我拆开一看,扑面的开头是称我这个小他23岁的晚辈为“逸冰兄……”透过那潦草得令我惊讶的字迹,我看到了他起伏难平的心潮。他真诚地倾诉了自己的回顾与反思……落款,仅写了“凌晨一点”,竟连署名都忘了写上。

我的长篇剧评全文刊载在上海出刊的中国儿童戏剧报上,接着《文艺报》摘要发表了主要内容。

他坐在我身旁说,我的手在抖

1989年,他的《魔鬼面壳》和我的《红蜻蜓》几乎同时公演。前后有三家剧院上演了《红蜻蜓》。那天,我陪同他和中国儿童戏剧研究会会长罗英老师前往天津,观看了天津儿艺演出的《红蜻蜓》。演出结束,天津儿艺连夜召开了座谈会。

座谈会上,我坐在他的身旁。还没发言,他悄悄地拉着我的手说,我的手在抖,身子一阵阵发冷……我傻乎乎地问,你不舒服了?他瞪我一眼,哪里,我,我这是激动的呀!说罢,他笑了,镜片后面的目光是那么慈爱,那么欣慰,那么兴奋……就像1979年他刚看完《会粘知了的老师》,我第一次见到他的样子。

会上,他说了许多夸奖的话,至今,我记不清了,倒是他的批评我记忆犹新。他说,剧中台词很幽默,但大多是依靠了歇后语,不算高明。

后来,他告诉我,由于他的力荐,《中国文学大系》将我的《闪烁吧,繁星》和《红蜻蜓》收入,其中还有他的《宋庆龄和孩子们》《魔鬼面壳》等。

上世纪90年代中,我应邀给中福会儿艺写了剧本《我不是坏孩子》。借此,我和他又在上海聚会了。那时,正好赶上南浦大桥落成,我们俩一起去观看。回来可就糟了,挤不上公共汽车,又没钱打出租,直等到天黑,我俩才好不容易塞进了大公共。在车里,我俩都被挤成了“照片”,一路相视苦笑。下车,已是饥肠辘辘了,赶忙进了一家小饭馆,吃着吃着,发现一盘香肠有酸味,我喊了一声:“别吃!”我俩又只能相视苦笑,放下筷子就匆匆离开了……

第二天,他说请我在他的书室(单元房)吃米饭炒鸡毛菜,我一边帮他择菜,一边侃大山。不知怎么,话题老是围绕在时代、观众、剧作家三者的关系上。我说,没有伟大的观众就不可能有伟大的剧作家,譬如,50年代,那时的观众是多么纯真啊!他很严肃地看着我,问,那么,时代呢?没有第一个五年计划那样的时代氛围,就不可能有《马兰花》呀!我还要激辩,他却拦住了我:停,停,别择菜了,你把能吃的扔了,把不能吃的留下了!

《魔鬼面壳》的宣传册

他笑了,我也笑了,争论没有结果。他把话题一转,说,他要把字典搬上舞台……然而,这只能是他未了的心愿了。

在医院的走廊,他鞠了三躬

上世纪90年代后期,他病了,白血病,住进华山医院。正赶上中福会儿艺第三次排演我的戏,我抽时间去了华山医院,买了两只大花篮,一只送给住在12层的老任,一只送給住在11层的战车(中福会儿艺老演员,《魔鬼面壳》的主演之一)。

我望着他,尽管镜片后面的那双眼睛还是笑吟吟的,但是,他变得干瘦了,满头白发也稀疏了。一见到我,他立刻就翻开病床的褥子,拿出他珍藏着的剪报,说,这是你发表的文章……然后让我说说北京上演的新儿童剧。都到了这个时候了,他还是那么关注我,我的鼻子酸了。

转身,我佯装笑着,跟他东扯西扯,说到我曾在他家,把他珍存了十几年的老茅台喝了一半;说到在绍兴咸亨酒店,我请他和中福会儿艺的朋友们喝黄酒,却被偷走了钱包,无法付账……当时,我暗暗地想,所有过去的记忆,哪怕是零零碎碎的小事,都将是不可再现的金色烟云了,我脸上在笑,心里在哭,哦,我年轻时代的偶像啊,你就要去了,我却没有力量拦住病魔。

临走,他非要送我。那家医院的走廊很长,到了电梯间,我推他回去,他却非要看着我上电梯。我立即想象出电梯门关上的瞬间,一个在里,一个在外,那将是无法忍受的离别场面。于是,我又陪他沿着走廊往回走,无论如何要看着他走回病房。到了拐角处,他坚决不让我送了,跟我挥手分别。我难忍心头的酸苦,转身大步奔向电梯间……走了一半,我回头看去,他竟然还在拐角处,正站在那里默默地看着我。我扬手说,“进屋吧!”他突然向我深深地鞠了一躬!我哽咽着说,回屋吧,下次再来看你!他又对我鞠了一躬!如此,竟鞠了三次!

任德耀(右三)和《马兰花》导演孟远(左一)与演员们讨论剧本。

我怕自己失控,逃进了电梯……

我知道,他这不仅是在向我郑重地告别,更是向儿童戏剧舞台告别,向他身后的追随者告别,向人生告别……

人生啊,相聚有缘,离散无奈,你的本质就是悲苦。

几十年飞逝而去,最终,我也没能像他那样,也永远做不到他那样——因为他是拓荒者,而我充其量是在拾荒……