转向系统力矩特性理论研究与仿真分析

赵李岩

转向系统力矩特性理论研究与仿真分析

赵李岩

(上汽大众汽车有限公司,上海 200000)

转向系统作为不可或缺的底盘零部件之一,其驾驶时的力矩表现关系到整车的安全及驾驶感受。文章对转向系统的力矩特性进行了理论研究及仿真数据分析,得出转角、整车侧向力以及重力回正力矩与转向力矩的关系,一定程度上,为分析及优化转向力矩提供了理论参考。

转向力矩;静态转向力矩;侧向力回正力矩;重力回正力矩;ADAMS/Car仿真

前言

转向系统是不可或缺的汽车底盘零部件。驾驶员转动方向盘,驱动转向系统,保证车辆按照驾驶员意图行驶。转向力矩作为转向系统的一个重要特性,直接关系到驾驶员驾驶感受甚至安全。本文从研究转向阻力矩的机理出发,据此,得出转向系统的某些力矩特性,为分析和优化转向力矩提供一定的理论参考。

1 转向阻力矩的产生机理分析

方向盘、转向管柱、中间轴、转向机(含转向横拉杆)组成了一套完整的转向系统。由此,可以得出影响转向系统力矩特性的原因大致包括,方向盘惯量、传动比、系统机械效率、液压或电助力特性等内部因素。此外,还包括悬挂系统的主销位置、前轴载荷、轮胎力学特性、胎压、地面附着条件等外部因素。

从力学角度看,驾驶员需要克服转向阻力矩,才能驱动系统正常工作。在结构上,转向轮与地面直接接触,相互作用。由这种相互作用而产生的转向阻力矩,按照作用力形式的不同,可分述如下:

(1)轮胎静态转向力矩;

(2)由主销内倾角引起的重力回正力矩;

(3)侧向力与轮胎拖距构成的轮胎自动回正力矩、侧向力与主销后倾距之积形成的侧向力回正力矩;

(4)纵向力回正力矩(考虑到,前轴左右轮的负荷基本一致,所以该力矩几乎可以忽略,以下不做讨论)

下面将具体分析各个转向阻力矩。

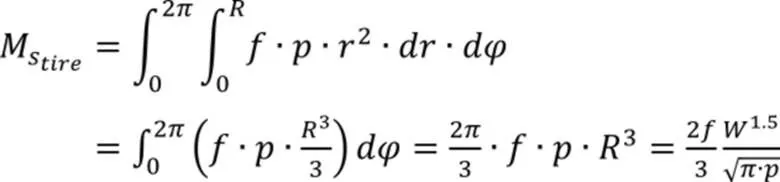

1.1 轮胎静态转向力矩

当车辆驻车转向时,轮胎的胎面先因扭转而变形,然后与路面产生滑移。接地面积、单位接地面积上的压力和摩擦系数等都会对该力矩产生影响。而轮胎负荷的增加和胎压的降低则会增大该力矩。分析轮胎静态转向力矩时可作如下假设:

(1)轮胎与地面的接触压力分布均匀,且与胎压一致;

(2)接地面积是以为半径的圆形;

(3)接触面上摩擦系数一致,设为;

(4)轮胎旋转中心为接地面积中心。

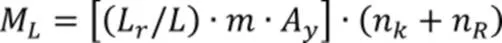

基于上述假设,转动轮胎需要克服的力矩M可以表达为:

式中,为轮胎气压,为轮胎负荷。但事实上接触压力的分布通常不是均匀的,轮胎气压较低时,接触面积边缘处的压力要大于接地面积中心处;而当轮胎气压较高时,中心处的压力较大。

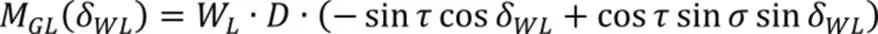

1.2 重力回正力矩

由于主销内倾的作用,前轮转动促使车身有抬高的倾向,车辆本身的重力就有使转向轮回到原来中间位置的效果,因而产生车轮的回正力矩。所以,转向时就要克服这一回正力矩。

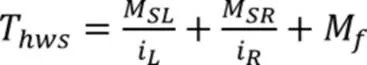

转动左侧车轮需要施加的绕主销的转矩为:

转动右侧车轮需要施加的绕主销的转矩为:

式中,为车轮中心至主销距离,W为前轴左轮的负荷,W为前轴右轮的负荷,主销后倾角,为主销内倾角,δ为左前轮转角,δ为右前轮转角。

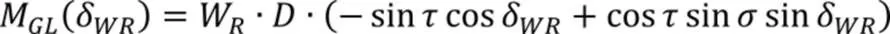

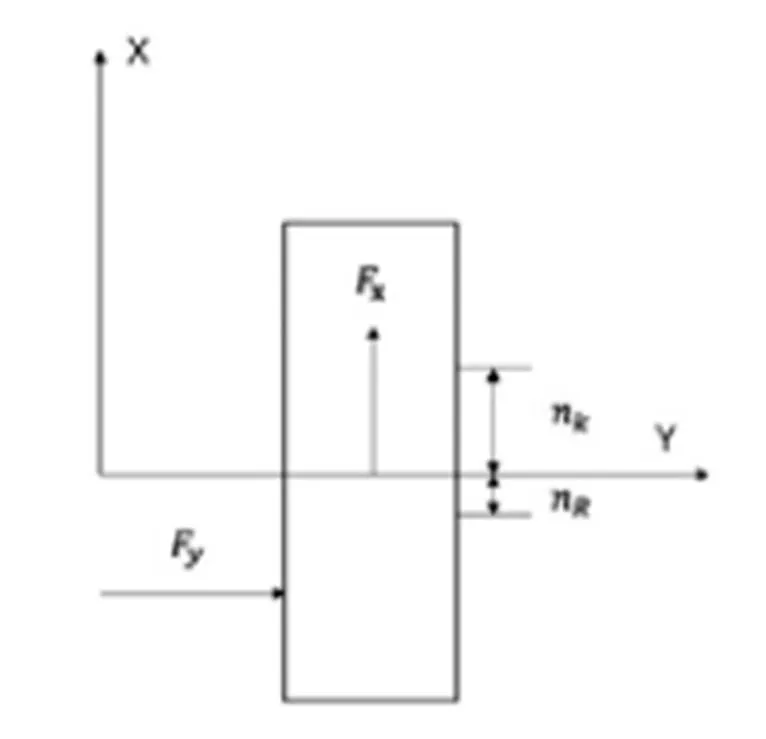

1.3 侧向力产生的回正力矩

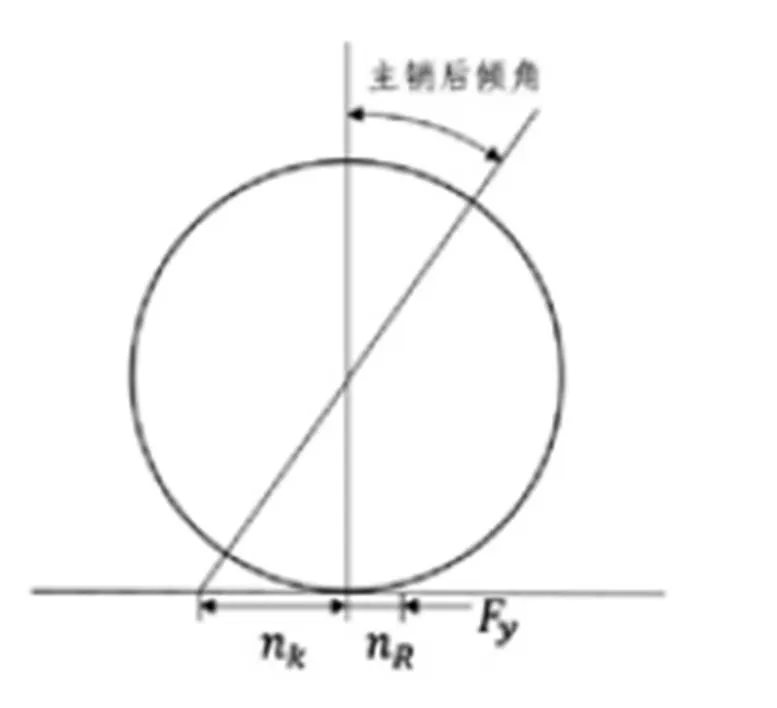

图1 侧向力引起的回正力矩(俯视图)

图2 侧向力引起的回正力矩 (侧视图)

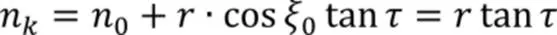

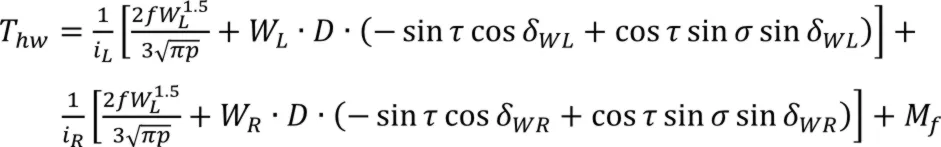

如图1和图2所示,由于主销的后倾,使主销的接地点与轮胎的印迹中心形成一个移距n:

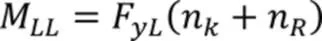

式中0为主销前移量,为主销后倾角,为车轮半径,0为车轮外倾角。另外由于轮胎的滚动形成的印迹上轮胎应变分布,使侧向力合力的作用点不在印迹的中心上,而是后移一个距离n(称为气胎拖距)。因此侧向力F对主销接地点形成一个力臂n=n+n。设左右车轮的侧向力分别为F、F,则由左右转向轮上的侧向力引起的回正力矩分别为:

通常车辆行驶时的侧向加速度不超过0.3g,在该范围类,轮胎特性通常处于线性区域,轮胎的拖距几乎是一个常值,因此轮胎的回正力矩与轮胎的侧向力成比例。

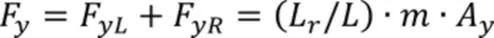

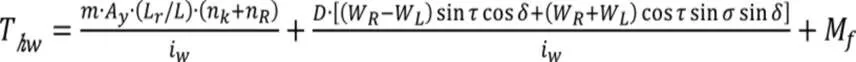

若将车辆视为单轨模型,则前轴受到的侧向力为:

式中,为轴距,L为质心到后轴的距离,为整车质量,A为侧向加速度。

因此,侧向力引起的回正力矩可以表达为式:

2 转向力矩特性的理论分析

2.1 原地驻车转向时的力矩分析

轮胎静态转向力矩、重力回正力矩及转向系统的内摩擦组成了驻车转向时的转向阻力矩。而轮胎与地面之间的静摩擦力矩M在其中占主导地位,它与转向轮负荷W,W,轮胎气压及轮胎和地面之间的滑动摩擦系数有关,为克服该转向阻力矩所需施加的转向力矩可表达为:

其中,i,i分别为转向盘到左右转向轮的力传动比。M为转向系统摩擦力矩。

根据上式1,式2,式3,原地大转向时,重力回正力矩也是转向阻力矩的一个重要的组成部分。因此原地转向时的转向力矩可以表述为:

2.2 行车转向时的力矩分析

车辆行驶时,侧向力引起的回正力矩、重力回正力矩及转向系统内摩擦构成了转向阻力矩。根据式2,式3,式8,并且认为左右车轮的转向角相同,车辆行驶时的转向盘力矩可以表达为:

其中,为前轮转角,i为转向盘到左右车轮的传动比。

基于式(11)和整车二自由度模型来分析不同车速下,转向力矩与式(11)中参数的关系。分析过程中忽略了前轴左右轮胎的负荷差,主销定位参数和转向系统摩擦。只考虑了侧向加速度,前轮转角对转向力矩的影响。

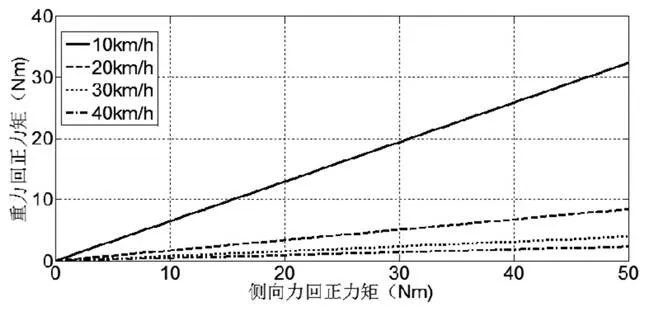

分别取车速为10km/h,20km/h,30km/h,40km/h来分析各车速中,重力回正力矩和侧向力产生的回正力矩在转向盘力矩中所占的比重。

图3 不同车速下重力回正力矩和侧向力回正力矩的关系

侧向加速度是引起侧向力回正力矩的主要原因,而前轮转角决定了重力回正力矩。由图3所示,随着车速的增加,侧向力产生的回正力矩在转向力矩中所占的比例越来越大。这是因为当车速不高时,方向盘的转角一般很大而侧向加速度很小,所以转角越大,转向力矩也越大。当车速较高时,转角很小而侧向加速度很大,这时引起转向力矩的主要因素为车辆的侧向加速度。

3 转向力矩特性的仿真分析

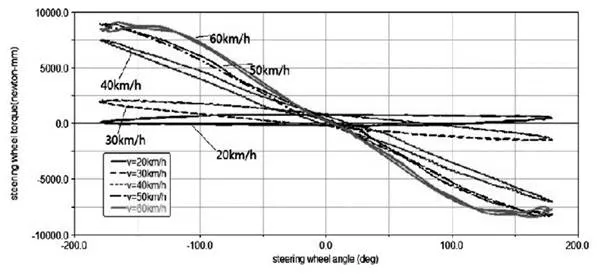

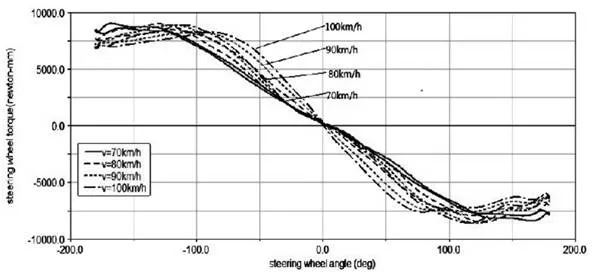

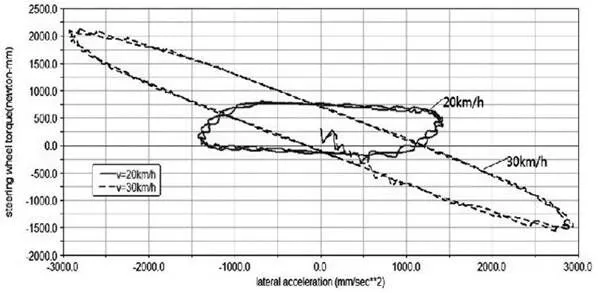

为了验证上述理论分析,参考相关的整车动力学模型,借助ADAMS/Car软件的帮助,本文对大多数车速下的转向力矩特性进行分析。仿真车速从20km/h到100km/h。计算输入为方向盘的转角正弦输入,最大转角为180°,周期为5s。仿真中忽略转向系统的内部摩擦。结果如下:

图4 车速20-60kph下转角与转向力矩曲线

图5 车速70-100kph下转角与转向力矩曲线

图6 车速20-30kph下侧向加速度与转向力矩曲线

图7 车速40-60kph下侧向加速度与转向力矩曲线

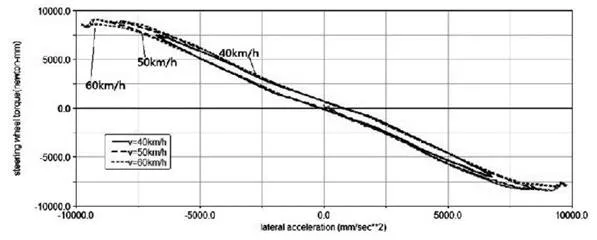

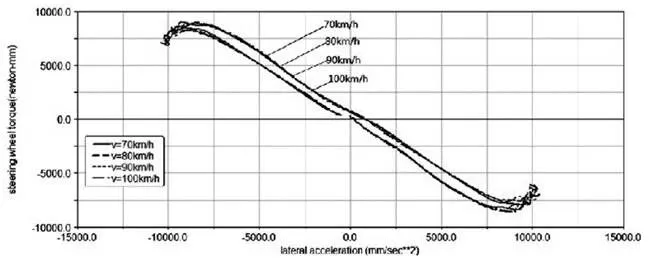

图8 车速70-100kph下侧向加速度与转向力矩曲线

图4—图8的结果表明:

(1)转向力矩与转角梯度随车速增加而增加。

(2)低速(30kph以下)时,若侧向加速度不变,转角不同,转向力矩差别很大。

(3)中高速时(40-100kph),当侧向加速度较小时,不同车速下的转向力矩近似成一定的比例关系,但比例系数与车速无关。

(4)在车速40km/h以上,转向力矩—侧向加速度关系曲线几乎重合,说明此时由侧向力引起的回正力矩占主要部分,而重力回正力矩的作用几乎可以忽略。

4 结论

本文以分析转向阻力矩为基础,研究转向力矩的计算方法,并通过仿真分析得出以下结论:

(1)原地转向时,转向力矩主要用于克服轮胎和地面的静、滑动摩擦力矩。

(2)低车速时,转向力矩主要用于克服侧向力回正力矩及重力回正力矩,在低速大转角的情况下,重力回正力矩的影响较明显。

(3)中高速时,转向力矩在轮胎线性工作区域内与侧向加速度成正比,比例关系不随车速变化。

(4)由于中高速时方向盘转角一般不大,重力回正力矩可以忽略不计。

[1] 余志生.汽车理论[M].北京:机械工业出版社, 2000.

[2] 刘照,杨家军,廖道训.车速对转向力矩的影响[J].中国机械工程,2005, V01.16(8): 748-751.

[3] Gough,V.E.Discussion in London on the paper “The application of power assistance tothe steedng of wheeled vehicles” by F.H.Hea -cock and Harold Jeffrey, Proc. Aut.Div. of I. Mech. E.,1 953:54,82.

[4] Hyo Seok Kim. The Investigation of Design Parameters Influencing on On-Center Handling Using AUTOSIM. SAE Paper, 970102.

[5] Masahiko Kurishige, Shunichi Wada, Takayuki Kifuku etc. A New EPS Control Strategy to Improve Steering Wheel Returnability. SAE Paper, 2000-0 l-0815.

[6] 李莉.转向力矩特性的分析与EPS助力控制策略的研究[D].上海:同济大学中德学院, 2006.

Theoretical and simulation analysis of steering system torque characteristic

Zhao Liyan

( Saic volkswagen automotive Co., Ltd, Shanghai 200000 )

Steering system is one of the necessary parts for the vehicle. Moreover, the steering torque performance is related to vehicle dynamic driving safety and feeling. This paper focuses on the theoretical analysis and simulation of steering system torque characteristic. The result shows the relationship between steering angle, lateral force and gravity returning torque and steering torque and will provide a reference for setup or optimization of steering system torque.

steering system torque; static steering torque; lateral returning torque; gravity returning torque; ADA -MS/Car simulation

A

1671-7988(2018)22-78-03

U463.1

A

1671-7988(2018)22-78-03

U463.1

赵李岩,就职于上汽大众汽车有限公司。

10.16638/j.cnki.1671-7988.2018.22.027