民国时期乌鲁木齐城市的社会空间结构*

贾晓婷,雷 军,张小雷

(1 中国科学院新疆生态与地理研究所, 乌鲁木齐 830011; 2 中国科学院大学, 北京 100049)

城市社会空间结构及其演变是城市地理学研究的重点之一。乌鲁木齐作为中国西部多民族聚居的大城市,其城市、社会和空间的相互作用历史过程具有独特的演变特征。民国时期是乌鲁木齐市各民族融合的一个重要时期,对民国时期乌鲁木齐社会空间结构的研究是正确把握其建国后社会空间发展和演变的重要基础。本文遵循乌鲁木齐城市空间演变过程,对民国时期乌鲁木齐城市社会空间格局及演变机制进行深入研究,探讨多民族城市社会空间结构演变规律,为构建多民族和谐宜居的乌鲁木齐市提供参考和建议。

1 民国之前乌鲁木齐社会空间结构的演变

乌鲁木齐位于天山北坡,控制着天山南北道路的交通要塞。在建城前,乌鲁木齐一直是古丝绸之路北道上的军事重镇和北方民族的游牧之地。自汉代开始,中原政府从政治和军事目的出发,在乌鲁木齐设置行政机构,并屯田,保证西域驻军的粮食供应,便于长期管控西域诸国,维护丝绸之路北道的安全。乌鲁木齐从清朝开始进行大规模城市建设,由军事重镇逐渐向传统封建城

市演变。

1.1 迪化城的形成与发展

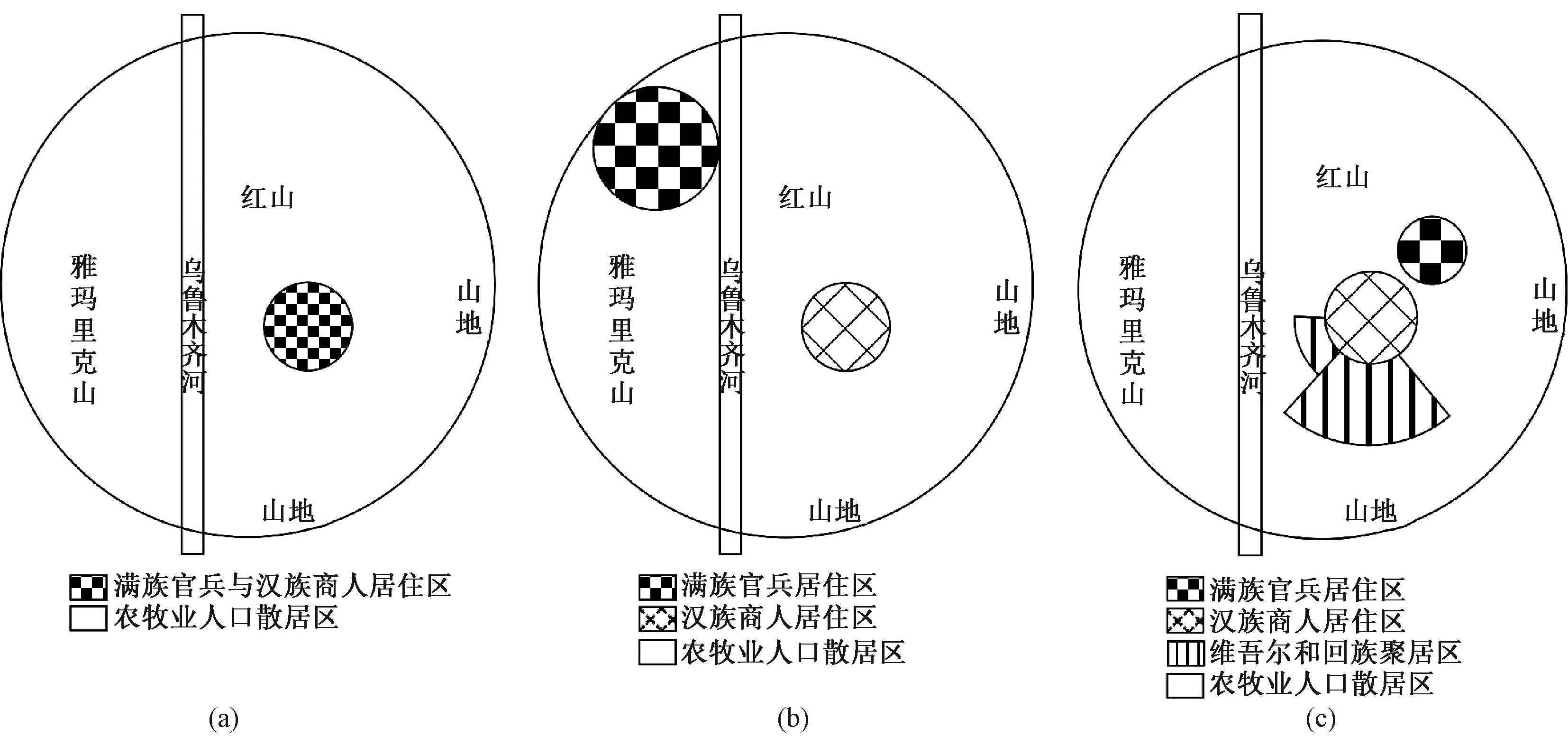

自康熙至乾隆时期,清朝完成了新疆的统一。乾隆20年(1755年)清军在乌鲁木齐九家湾明故城遗址筑土垒屯兵[1]。又于乾隆23年(1758年),在乌鲁木齐修筑一座土城,周1里5分,是乌鲁木齐城池的雏形[2]。清朝将屯田与驻军结合起来,甘肃各府州县逐年奉命招募贫困民户,赴乌鲁木齐落户认垦。随着屯田生产发展和人口的增长,手工业和商业迅速发展,并于乾隆28年(1763年)在旧土城北部另驻新城,周4里5分,1767年建成后乾隆赐名迪化。迪化城内布局以十字大街为中心,呈棋盘式格局。城市的扩展,进一步吸引了内地的商人和手工业者。内地的茶叶、绸缎、布匹得以转运到此供应给当地军民,北疆各地的牧民则用牲畜换取生活用品。此时,乌鲁木齐共开设市肆五百余门,“字号店铺,鳞次栉比,……,工艺技巧之人,无一不备,繁华富庶,甲于关外”[3]。城市职能集军事和商业为一体。城市社会空间主要分为两种社会区类型,城内为满族官兵与汉族商人居住区,主要集聚社会中上层人口;城外为农牧业人口散居区,多为贫困的外来人口(图1(a))。

图1 清朝乌鲁木齐城市社会空间结构演变过程示意图Fig.1 Evolution of Urumqi socio-spatial structure in Qing dynasty

1.2 巩宁城的形成与发展

统一新疆后,清政府实行满汉分治的民族隔离政策,同时为巩固对新疆政权的统治,于乾隆37年(1772年),清政府在迪化城西另驻新城巩宁城,周9里3分,驻扎满营官兵,又称“满城”,与迪化城隔河(乌鲁木齐河)相望。巩宁城成为清王朝在乌鲁木齐的军政统治中心。城内共有房屋9 550间,其中兵房6 659间。城里设有粮饷处、驼马处、营务处、镇迪道等大小衙署。因清朝规定满族人口不得经商务农,满人多从政或从军,不事生产,形成较大的消费群体,巩宁城内出现“满营官当铺”、“满营官药铺”、“满营箱柜铺”和“匠役局”等为人们基本生活服务的各种官营商业,及少量的房地产出租业。此时,迪化城则以经商的汉人为主,又称“汉城”,以大十字(今解放北路与中山路交叉口)为中心形成商业中心,城市职能以商业为主。这样乌鲁木齐地区形成满城巩宁城和汉城迪化城并存的“双子城”结构。城外屯田人口数量与耕地规模得到大幅度上升,屯田人口约102 000多人,屯田面积达“630顷90亩”[4]。这一时期,乌鲁木齐的社会空间主要形成3种社会区:巩宁城内为满族官兵居住区,迪化城内为汉族商人居住区,城外为农牧业人口散居区(图1(b))。

1.3 迪化新城的建设与发展

(资料来源:王小东,谢洋[6],经重绘)

19世纪中叶以后,清政府逐渐走向衰落。1864年,为反抗清政府的剥削和压迫,新疆爆发了农民起义,巩宁城毁于战火。1870年,阿古柏趁乱侵入乌鲁木齐,大批满汉官员及百姓惨遭杀戮,乌鲁木齐道路不通,经济一片凋敝,迪化城遭到极大破坏[5]。1875年,左宗棠督办军务,收复新疆,此时“汉城仅剩颓垣,满城已同平地”。战后,清政府于光绪6年(1880年)在迪化城东北角修筑新满城,周4里3分,驻满营官兵及其家眷。光绪10年(1884年),清政府设立甘肃新疆省。光绪12年(1886年)定迪化为省会,迪化成为新疆的军政中心,满汉两城分隔的格局已不合适,遂将两城合并[6],但满、汉居住区之间仍有墙垛将两者分开(图2)。之后,“关内汉、回携眷来新就食、承垦、佣工、经商者络绎不绝”,乌鲁木齐城市经济得到快速恢复和发展。迪化城南门外的南关地区集中了当时逃难而来的回族和维吾尔族等少数民族人口,大部分没有固定职业和收入,少部分经营民族商业,生活困难。至此,城市内部空间形成4个不同的居住区,即:在原迪化汉城的汉族商人居住区,在新满城的满人居住区,在迪化城南门外南关地区以维吾尔族、回族为主的居住区,和在迪化城外的农牧业人口散居区。乌鲁木齐市城市格局打破原来的“双子城”格局,形成汉族商人居住区、满族官兵居住区、维吾尔族和回族人口居住区、农牧业人口散居区4种社会区类型(图1(c))。

1.4 民国之前乌鲁木齐城市社会空间结构演变特征

民国之前,在军事和政治力量主导,以及外来人口不断涌入的背景下,乌鲁木齐城市空间发展总体分为由单城到双城,再合并为单城两个阶段。清政府长期实施的不平等的民族隔离政策,致使民族之间融合程度一直处于较低水平,满族、汉族均在城内居住,但居住区间界限明显,其他少数民族社会地位低下,只能在南门以外地区居住。由单城迪化城发展到汉、满双城的发展时期,城市社会区类型保持稳定,但空间隔离程度逐渐加大;由汉、满双城合并为新迪化城后的时期,城市社会空间分异程度加大,社会区类型增多,形成界线鲜明的满、汉、其他少数民族等分民族居住的社会区,呈明显的种族隔离状态,严重阻碍民族间的交流和融合。

2 清末民初时期乌鲁木齐城市社会空间结构

清末民初时期,乌鲁木齐形成汉族商人居住区、满族官兵居住区、回族和维吾尔族人口居住区、俄国侨民聚居区、农牧业人口散居区5种社会区类型(图3)。

图3 清末民初时期乌鲁木齐城市社会空间结构示意图Fig.3 Socio-spatial structure of Urumqi in the early period of Republic of China

2.1 满族官兵居住区

满族官兵居住区位于迪化新城东北部,以鼓楼为中心,建4条大街,布局规整,随城建有衙署、校场、火药库、钟楼、万寿宫、关帝庙、大成殿、公馆、官员住宅等设施,有兵房2 000间[7]。满族官兵居住区承担着军事戍边的功能,是乌鲁木齐戍边文化的体现。满族高官居住于砖木结构的房屋,大部分普通官兵居住在土坯房中,“口袋房,幔子炕”是满族官兵住房的主要特点[1]。道路以马路为主,路况简陋,“无风三尺土,有雨满街泥”[8]。乌鲁木齐满族人口多信仰萨满教,2、8月份有春秋大祭,同时供奉关公,修建关帝庙,少数满族人信仰佛教[9]。

2.2 汉族商人居住区

清末民初时期,汉族商人居住区主要位于迪化新城最大的商业中心大十字一带。汉族商人主要来自内地,以京津商人为主,在左宗棠收复新疆时,随军西征,清军收复乌鲁木齐后,这批商人就定居下来,从行商转为坐商,生意规模日益扩大,逐渐形成燕、晋、湘、秦、豫、川、鄂、陇8大商帮,经营范围各有千秋[10]。汉族居住以“泥屋、土屋”为主,少数富商家庭房屋有瓦顶与雕饰图案[1],道路多为沙砾路[11]。

2.3 回族和维吾尔族人口居住区

清末民初时期,回族和维吾尔族人口居住区主要位于迪化新城南门外的南关地区。回族人口主要来自于陕西甘肃一带,自迪化建城以来,陕甘一带没有土地的回族贫民、罪犯等由政府组织或自发性地不断迁入乌鲁木齐[12]。维吾尔族人口主要来自于南疆地区,开始迁入乌鲁木齐的时间较晚,阿古柏侵占乌鲁木齐时,将由南疆抓兵而来的维吾尔族人民留驻乌鲁木齐防守,其中很多维吾尔族定居在乌鲁木齐,在迪化定为省会后,大批维吾尔族人口频繁来乌鲁木齐经商、打工并定居下来。清朝对回、维吾尔等少数民族奉行“毋令聚居,毋近汉人,毋居城市”的民族歧视和压迫政策,少数民族人口不得与满族、汉族人口混居,社会地位极其低下。1876年,清政府更以“安全”为由下令将迪化城内的回民全部迁出城外[12]。迁移而来的维吾尔族和回族人口,并不能像汉族和满族人口一样,在迪化城内居住,由于回族、维吾尔族等民族信仰伊斯兰教,饮食禁忌和风俗习惯相近,故多集聚在迪化城南门外的南关地区生活,以清真寺为中心,“围寺而居,依坊而守,倚坊而商”,南关地区著名的清真寺有维吾尔族的南门寺、回族的陕西大寺等。

至清末民初时期,南关地区成为以回族和维吾尔族人口为主的居住地。除少数商人外,大部分回族和维吾尔族人口生活穷困,市政管理落后,道路不畅,居民住房多为简陋的泥屋[13]。在肇阜门至二道桥之间的南关大街,维吾尔族商人经营各种土特产,如喀什的土布、和田的丝绸、库车的肥皂等,形成乌鲁木齐第二大商业中心,也是大多数回族和维吾尔族人口打工谋生的地方[14-15]。

2.4 俄国侨民聚居区

俄国侨民聚居区位于北起皇城巷、南至三屯碑以大使馆为中心的洋行街[16],是新疆与苏俄进行对外贸易的中心。1881年中俄签订《伊犁条约》,开辟迪化为俄商贸易区后,俄商纷纷到乌鲁木齐,开设商铺、洋行,享受免税贸易权。1895年,俄政府以“保护俄商权益”为由,强使新疆当局在迪化南关外洋行集中区划定“贸易圈”,俗称“洋行街”。从此,乌鲁木齐成为带有半殖民地色彩的商埠城市。俄商有“暂不纳税”特权,交通便利,资金周转速度快,运价低等优势。华商货源没有保障,汇兑业务依赖于俄商开设的洋行,资金周转慢。在华商与俄商竞争中,俄商虽然数量较少,但占绝对优势[17]。

清末民初时期,受俄国保护的俄国侨民社会地位较高,多从事金融业、商业,开设洋行或店铺,此时迪化有俄商30余家,商人800余人[16]。其在洋行街附近建立了不与其他民族混居的居民点[18],街道整洁,规划合理。俄国侨民住宅多为砖木结构的俄式建筑,房间高大明亮,室内有壁炉、厨房、室外多种花木,条件优渥[1]。贸易圈内建有东正教堂,是西方基督教文化传播的体现[2]。

2.5 农牧业人口散居区

农牧业人口分散分布于迪化城外地区,其中乌鲁木齐河两岸地势较为平缓的广阔地区多为农业人口散居,而山地附近多为牧业人口分布,人口总量较少,人口密度较低。农业人口多为内地逃难而来的汉、回人民,居住在“泥屋”之中;牧业人口多为新疆的哈萨克族人口,居住在毡房之中[1]。农牧业人口居住条件和生活水平均较低。时常发生洪汛、冰雹等自然灾害,庄稼被毁,房屋被砸,牲畜死伤无数,农牧民生活艰难[8]。

3 民国末期乌鲁木齐社会空间结构与模式

民国末期,乌鲁木齐形成高级官署区、汉族商人居住区、少数民族聚居区、农牧业人口散居区4种社会区类型(图4)。

图4 民国末期乌鲁木齐社会空间结构模式图Fig.4 The socio-spatial structure of Urumqi in the late period of Republic of China

3.1 高级官署区

乌鲁木齐市高级官署区布局在迪化城中心的左公北路(今和平北路)一带,附近有新疆省政府和时政局、主席行辕、建设厅、县政局、卫生处、水利局、军医院等新疆军政机关及官员住所(图4,图5),居民多为政府公务人员,收入水平较高,住宅条件与生活水平较高。政府高级官员住在砖木结构的楼房中,官署有电灯等照明设施[8];普通公务人员住房多为砖木结构的平房,房内有壁炉或铁炉等取暖设施。道路多为柏油马路[11],市内设有专门的合作社以极低价格为公务人员提供粮食和生活用品[19]。高级官员出行可乘坐皮包车[20]。

3.2 汉族商人居住区

汉族商人居住区分布在迪化城内大、小十字(今解放北路与中山路交叉口、解放北路与民族路交叉口)一带[21],是乌鲁木齐人口密度最大的地区(图4,图5)。区域内人口多为汉族,商人比重较高,属于较高收入阶层人口的集聚地。此处形成乌鲁木齐第一大商业中心:大十字附近有茶庄、银楼、药店、裁缝店、食品店、剧院、当铺、大型货栈,商铺林立,车水马龙;小十字附近有电影院、戏院等娱乐设施,道路多为沥青路面[11],市政建设完善[12]。城内汉族商人多居住在砖木结构的四合院或西式房屋中[22],室内有火炕,室外有花池,居住条件较好,照明设施多为石油灯。汉族商人的交通工具主要为六棍车和自行车[20]。汉族商人与内地汉族信仰基本一致,保留着供奉财神、灶神,清明祭祖等汉族生活习俗[23]。汉族商人居住区内修建有城隍庙、定湘王庙、关帝庙、文庙、佛寺等寄托人民精神信仰和归属,并有着浓烈中原文化色彩的建筑。

3.3 少数民族聚居区

少数民族聚居区是少数民族外来人口集聚的地区,北起迪化城南门,南至三屯碑,从南门向南人口密度逐渐降低(图4,图5)。从民族构成来看,该聚居区内主要有维吾尔族、回族、哈萨克族、蒙古族、俄国侨民等民族。从社会阶层来看,少数民族聚居区是穷人和外来人口的集聚地,社会地位低下,生活穷困,除少数经商外,大部分靠摆小摊、出苦力谋生。少数民族人口由于文化差异、语言不通、职业限制等原因,多在本民族聚居区内工作,走出自己的社区有一定的困难,呈现出明显的聚族而居的特点。沿中正南路(又称南关大街,今解放南路)以二道桥为中心形成乌鲁木齐第二大商业中心,是少数民族中较高收入阶层人口分布的地区,街道两侧为少数民族商铺,有干果店、裁缝店、肉店、餐馆等,以维吾尔族商人居多。中正南路以东区域回族人口居多,建有23座回族清真寺[24],围寺而居。中正南路以西区域以维吾尔族人口居多。少数民族聚居区内市政管理落后,人民居住条件生活水平均较差,房屋多为“泥屋”、“土屋”,设施简陋,照明设施多为洋蜡,仅少量俄国侨民居住在砖木结构的俄式建筑中,少数维吾尔族富商居住在别墅中。少数民族聚居区内设有维吾尔文化促进会、蒙古文化促进会、回族文化促进会等民族文化传播和教育场所(图5),以及大量清真寺、少数教堂等宗教场所[2],是西方伊斯兰文化和基督教文化等多元文化的体现。

(资料来源:新疆维吾尔自治区第二测绘院,经重绘)

3.4 农牧业人口散居区

农牧业人口分散分布于迪化城外地区,人口密度逐渐加大,尤其乌鲁木齐河西岸较为平坦的地区作为城市的规划新区人口数量得以扩增(图4,图5)。民国期间,杨增新派军队在迪化城北柴窝铺、青格达湖一带开垦荒地达1.005万hm2以上,租给农民耕种,并兴修水利,培育良种,发展农业生产[25]。盛世才执政期间,政府为农村投入贷款,贷籽种、贷耕牛、贷耕马,配置各种农机,耕地面积进一步扩大[26]。农业人口主要为汉族,兼有少数回族人口。中原道教文化对文化水平普遍较低的汉族农民影响深远,在从事农业生产中时,往往祭祀龙王以求风调雨顺[27]。畜牧业人口以哈萨克族为主,主要分布在乌鲁木齐南山、东山等地,牲畜主要集中在少数牧主手中,普通牧民生活十分艰难[28]。

4 民国时期乌鲁木齐市社会空间总体格局及演变特征

4.1 民国时期乌鲁木齐市社会空间总体格局

民国时期,乌鲁木齐社会空间总体呈现以南门为界,城内城外种族、阶层、文化差异悬殊的社会空间结构形态。南门以内主要为官员、汉族商人等社会中上层人口居住,以儒释道的中原文化为基础,南门以外的南关大街及洋行街一带主要为维吾尔、回、哈萨克、俄罗斯族等少数民族居住,以伊斯兰文化和基督教文化等为基础。

4.2 民国时期乌鲁木齐市社会空间结构演变特征

民国时期,乌鲁木齐社会空间结构演变模式主要有:1)基于政权变革的社会区演变模式:满族官兵居住区与汉族商人居住区逐渐融合后,其内部分化出高级官署区。2)基于地缘政治势力变革的社会区演变模式:俄国侨民聚居区与维吾尔族和回族聚居区逐渐融合[29],演变为少数民族聚居区。

社会空间结构演变主要有以下特征:1)乌鲁木齐社会空间演变带有浓烈的政治色彩;2)乌鲁木齐社会空间由民族隔离状态逐渐向民族融合状态演变;3)乌鲁木齐城市社会空间演变过程中,军事戍边文化逐渐减弱,中原文化与伊斯兰文化在逐渐增强。

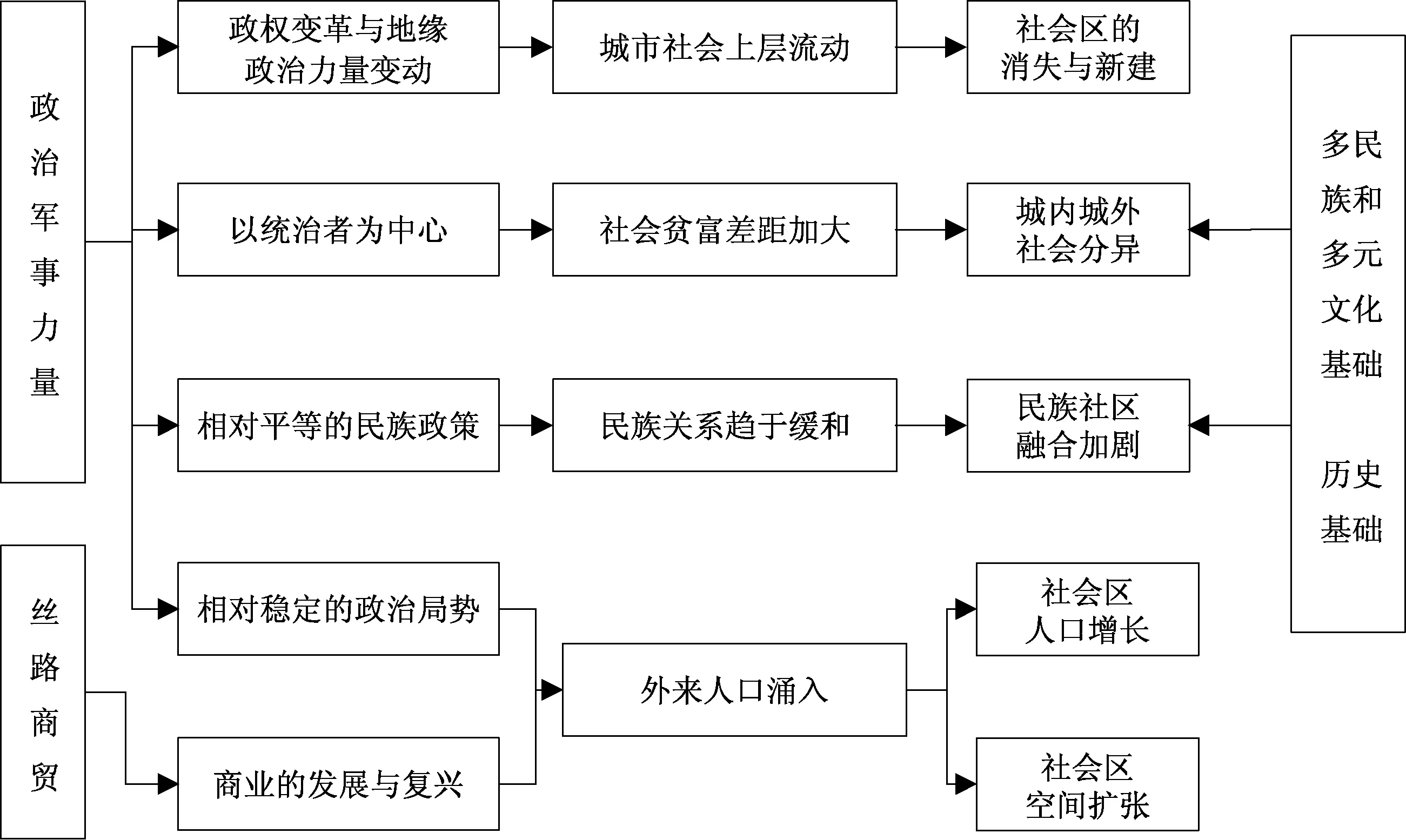

5 民国时期乌鲁木齐市社会空间结构的演变机制

5.1 政治军事力量

民国时期,政治军事力量是乌鲁木齐社会中种族、阶层、文化变迁的主导因素(图6)。作为军阀对新疆实施独裁统治的政治军事中心,乌鲁木齐城市发展可分为4个阶段:杨增新执政时期(1912—1928年)、金树仁执政时期(1928—1933年)、盛世才执政时期(1933—1944年)、联合政府时期(1944—1949年)。除金树仁执政的5年间新疆动乱频繁外,其他阶段新疆政治局势能保证基本稳定,为乌鲁木齐人口增长、商业发展、城市扩张提供了良好的社会环境和政策条件。尤其在盛世才执政后,提出“反帝、亲苏、民平、清廉、和平、建设”6大政策,制定关于农、牧、工、商等方面的具体的经济建设政策以及3个3年计划,为新疆的政治稳定和经济的恢复提供了保障[30],在教育方面,提倡“以民族为形式、以6大政策为内容的各民族固有文化”,新疆各民族教育有了新的发展[31],人民文化水平提高,弱化了封建和宗教的控制力。

图6 民国时期乌鲁木齐市社会空间结构的演变机制图Fig.6 Evolution mechanism of urban social spatial structure of Urumqi during the period of Republic of China

以统治者利益为核心的政治环境,使得城市社会阶层之间的贫富差距加大。与广州、上海等大城市相比,乌鲁木齐由于其独特的边城区位,城市产生和发展的主导因素为军事和政治力量,而非经济因素。民国时期,迪化城是统治者的基地和堡垒,是新疆军阀独裁统治的中心。城市建设和发展主要为社会上层和统治者的利益而服务,忽视了社会底层广大群众的需求,加剧了各阶层之间贫富差异悬殊的社会状况。以迪化城南门为界,城内为达官贵人、鸿商富贾的生活区域,市政、交通、生活福利、居住条件最好;而城外则主要为外来贫困人口和少数民族人口生活区域,缺乏市政管理,道路不畅,居住简陋。城内城外在种族、阶层、文化各个方面呈现出极大的差异。

政权的变革是城市社会上层流动的重要影响因素。清政府统治力量瓦解,八旗制度被取消后,满族人口停止粮饷,丧失了统治阶级的特权,社会地位急剧下降[5]。迪化城内富有的满族人口多迁移到北京居住,其余满族人口迫于生计,有的和汉族通婚,有的满族人口改报汉族,居住、饮食、服饰、节日等风俗习惯逐渐与汉族趋同。乌鲁木齐满族官兵居住区逐渐消失,至1947年新疆警备区司令部统计,迪化区满族仅31人[1]。

地缘政治势力的变化,直接影响边城乌鲁木齐移民社区的演变。俄国十月革命爆发后,沙皇俄国统治被暴力推翻,乌鲁木齐的俄国贸易圈特权逐渐被民国政府收回[6],俄国侨民的社会地位逐渐下降。1924年,民国政府在原俄国贸易圈旧址自辟贸易商埠,准苏俄商人公开活动。同时,维吾尔、哈萨克、回族等民族逐渐入侵到原俄国侨民聚居区内经商、居住,与俄国侨民由隔离向混居发展,原俄国侨民聚居区逐渐消失。

相对平等的民族政策,是促进各民族人民融合的直接影响因素。与清朝时期相比,民国时期的民族政策较为平等,各少数民族的社会地位有所上升,改善了民族关系,促进了民族融合。杨增新治理新疆时期,灵活运用羁縻牵制政策[32],尽力消除威胁新疆安全稳定和他统治权力的各种因素,保持民族关系平衡稳定,相安无事,保持各族、各阶层、各集团势力内部及相互间的均衡和牵制,缓和了民族矛盾,在一定程度上促进了乌鲁木齐各民族人口的融合。在盛世才和联合政府执政期间,明确提出“各民族在政治、经济、教育上一律平等”的政策方针,少数民族精英可以进入到政府任职,各族精神为之振奋,民族关系得以缓和,民族之间的认同感增强,进一步促进了乌鲁木齐各民族人口的融合。此后,迪化城内的满族和汉族人口逐渐融合,迪化城南关的少数民族人口聚居区中开始有少量汉族人口迁入,同时原俄国侨民与维吾尔族、回族人口居住区之间的界限逐渐模糊,呈现出民族文化交融的趋势。

5.2 多民族和多元文化基础

乌鲁木齐地处西域、中原、中亚、苏俄贸易往来的中心地带,是多民族、多文化、多语言汇聚的地区。戍边、屯垦、商贸既给乌鲁木齐带来儒释道的中原文化,又带来维吾尔族、回族、哈萨克族等民族的伊斯兰文化和多民族文化。乌鲁木齐的发展是建立在多民族和多元文化的社会文化基础之上的,社会空间的演变依赖于其社会文化基础。

迪化城内的汉族人口聚居区内修建有观音阁、娘娘庙、老君庙、城隍庙、龙王庙、文庙、左公祠等祠、庙建筑,是中原道教文化、儒家文化、佛教文化在新疆传播的物化体现。在迪化城外的南关地区,少数民族修建的清真寺则是伊斯兰文化的体现。维吾尔族、回族、哈萨克族信仰伊斯兰教,有独特的风俗习惯和饮食禁忌。一个穆斯林从出生到归真,每个人生的重大时刻都离不开清真寺,婚礼和葬礼更是与清真寺密不可分。民国时期,迁移而来的维吾尔族、回族、哈萨克族人口在南门以外形成多民族的聚居区,并在南关地区以自己原籍为名修建了许多清真寺,如陕西大寺、固原寺、河州寺、兰州寺、肃州寺等等,绕寺而居。清真寺是民间权力和权威的象征。绕寺而居形成的共同的地缘为基础、以共同的宗教信仰为纽带的社会基层组织和社团组织——穆斯林聚居区,又称为寺坊[12]。这些小的聚居区之间没有明显的地缘界限,形成一个以维吾尔、回族、哈萨克族等民族为主体的穆斯林族群社区。伊斯兰文化渊源和认同既是这个多民族混居的社会区存在的基础,又是这个社会区区别于其他社会区的边界。在南关地区以南俄国侨民较多的地区则有少量的东正教教堂分布,是基督教文化的体现。民国时期乌鲁木齐市以南门为界,南门以内多为汉族、满族居住,南门以外多为少数民族人口居住的总体格局没有发生较大变化,是多民族和多元文化对城市社会空间影响作用的体现。

5.3 历史基础

民国时期乌鲁木齐的社会空间结构是清代城市社会空间结构的延续。清末至民国时期,长久保持了以南门为界,民族、阶层、文化、生活水平等方面的巨大社会差异。清朝时期的满族官员居住区是乌鲁木齐市政治力量的集聚地,到民国时期,城内依然是高级官署区这一政治中心的所在地。汉族商人居住区从清末到民国时期,人口数量逐步增长,居住区内人口密度不断增加,但居住范围变化较小,居住中心由大十字向北扩展。少数民族聚居区在原来以维吾尔族和回族为主的居住区的基础上向南扩展。

5.4 丝路商贸活动

丝绸之路商贸活动促进了乌鲁木齐城市商业繁荣与城市空间的拓展,也刺激了乌鲁木齐人口的增长。杨增新执政期间(1912—1928年),“新疆商业尚未十分发展”[33],1911年乌鲁木齐共有工商业户1 134家,其中商店764家,手工作坊370家[34]。至盛世才执政期间(1933—1944年),迪化已发展为全疆最大的商品集散地,内地和苏联运来的各种货物“均须到此分卸转运”[35]。1943年,迪化商店增加至1 200多家,商人20 000多人,全市共有39家货栈,396家餐馆,1 600多家小摊小贩,2 562户商户,并成立了茶叶、照相、饭店、百货等17个商会[14]。根据1949年初统计,全市工商业2 248户,其中工业815户,商业1 433户[36]。民国时期,丝绸之路商贸活动给处于丝路北道上的乌鲁木齐,带来了商业的繁荣,各民族商人不断涌入,迪化城内大十字商业中心进一步向北扩展,形成以“大、小十字”为中心的商业区,南关大街商业中心向南发展,形成以二道桥为中心的商业区,并进一步吸引了少数民族人口的集聚。

5.5 外来人口

外来人口迁入是乌鲁木齐社会区范围扩张的直接原因。民国初期,内地军阀混战,民国中期,又有抗日战争的爆发,战乱使得流离失所的人民不断向偏远地区迁移。同时,由于甘肃、青海一带回族长期的教派之争和自然灾害使得大量汉、回人民逃往新疆。民国23年(1934年),马仲英率上万回族士兵,被盛世才击溃后,许多人流落到迪化。民国28年(1939年),甘肃地区发生大地震,又有甘肃、宁夏、青海地区多年的教派纷争,迫使成千上万的回族人民迁往外地,其中不少人来迪化定居[12]。同时,新疆南北疆的维吾尔族人口为经商谋生,也纷纷到乌鲁木齐落户。到乌鲁木齐谋生的回族、维吾尔族人口大都在迪化城外南关地区定居,如固原巷、宁夏湾等地,从事“跑街巷、贩牛羊、卖皮毛、当牙行、串货郎、跑小商、揽脚夫、开食堂”等工作。俄国十月革命后,大量侨民逃难至新疆,以躲避战乱,有的为寻求地方政府保护,加入中国国籍,名为“归化族”(今称“俄罗斯族”),其中有一部分落户至乌鲁木齐。到乌鲁木齐来的汉族人口,除少数商人外,其他多为穷困的逃难者,他们多为佣工或在乌鲁木齐城外开荒屯田。从清末民初至民国末期,乌鲁木齐各民族人口总数不断提升。1909年,乌鲁木齐城乡人口共38 994人[37],1926年71 800人[38],1944年101 310人[39],据新疆警备处统计,1949年城乡人口增加至107 710人,汉族人口达到67 588人,占全市总人口的62.75%;回族人口19 395人,占全市总人口的18.01%;维吾尔族有18 310人,占全市的17%[38-39]。

新疆相对稳定的政治局势,以及商业的发展共同促进了疆内外人口不断迁入乌鲁木齐。人口规模的扩张带动了城市用地规模的扩大和人口密度的提高,各民族人口总数与居住区范围均有所扩大。

6 结论与讨论

1)民国时期,在内有军阀独裁统治,外有苏联强权干预,各民族外来人口不断迁入等复杂的政治经济文化背景下,乌鲁木齐形成以南门为界,城内城外种族、社会阶层、文化、生活条件等方面差异悬殊的社会空间总体格局。

2)清末民初时期,乌鲁木齐市形成以迪化新城、南关地区、俄商贸易圈“一城三区”的城市空间格局,城市社会空间随之发展为5种社会区类型:满族官兵居住区、汉族商人居住区、维吾尔和回族聚居区、俄国侨民聚居区和农牧业人口散居区,社会区之间界线鲜明,各民族间融合程度较低。经过多年发展,至民国末期,乌鲁木齐城市建成区规模和人口规模均有所扩张,城市空间总体可分为迪化城区、南门以南地区两类地区,社会空间随之演变为4种社会区类型:高级官署区、汉族商人区、少数民族聚居区和农牧业人口散居区。

3)民国时期,乌鲁木齐城市社会空间演变过程带有浓烈的政治色彩,演变过程中,各民族间融合程度得以提高。

4)从其社会空间结构的演变机制来看,政治军事力量是乌鲁木齐社会空间结构演变的主导因素,多民族和多元文化认同与历史延续是城市社会空间结构演变的基础,丝路商贸活动是乌鲁木齐社会空间演变的重要外在推力,民族政策、城市商业发展和外来人口是推动城市社会空间结构变化的直接因素。

5)民国时期乌鲁木齐社会空间格局是当今乌鲁木齐社会空间结构形成的历史基础。虽然建国后,乌鲁木齐逐渐跨过乌鲁木齐河向西发展,跨过红山向北发展,但乌鲁木齐城市空间形态仍长期表现为以老城区为核心的单核空间结构。通过对比民国末期和2011年乌鲁木齐城市社会空间结构[40]可以发现,位于迪化城内的高级官署区和汉族商人聚居区,在建国后逐渐发展为人口密集的机关干部、高级管理与服务人员集聚区。位于南关地区和洋行街的少数民族聚居区,在建国后流入更多的汉族人口,民族融合程度进一步提高,逐渐发展为多民族混居区。对民国时期乌鲁木齐社会空间演变研究,是正确把握其建国后社会空间发展和演变的重要基础,对合理开展城市规划,优化未来城市空间发展具有重要意义。

6)民国时期是乌鲁木齐市各民族融合的一个重要时期,由于实施民族平等的民族政策,民族间融合程度较清朝时期有显著提升。今天政府和社会各界人士更应该将民族平等的观念落实在实践中,推动建立各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境,形成相互往来、邻里守望的友好民族关系,共同构建多民族和谐宜居的乌鲁木齐市。

——评《多中心城市空间结构:概念、案例与优化策略》