农田水利工程设计与灌排效果评价

——以四川大学崇州现代农业基地为例

(青海省格尔木市农场灌区管理所,青海 格尔木 816000)

我国属于干旱缺水的国家,其水资源尤其是灌溉水源的短缺已经严重制约我国国民经济和社会发展,近年来,随着城市的快速发展,大量河流遭到了严重污染,所以必须要合理的分配和使用水资源。同时,我国疆域辽阔,每个地区因自然特点不同而发展农田水利工程的条件各有差异,我国北方属于干旱地区,且耕种面积大,缺水严重;南方地区气候湿润,拥有大量的河流,属于水源充沛的地区,但由于降水时程的分配与农作物的需求不适应[1-2],因此经常出现春秋季节干旱严重、汛期季节内水无法及时自然排出的现象,所以建设农田水利工程对农业的发展具有现实的意义。

农田水利工程的建设是事关人类文明建设、经济发展、社会进步的大事,国家在2011年颁布的中央一号文件,将水利提升到关系经济安全、生态安全、国家安全的战略高度,作出了“大兴农田水利建设”的战略决策。农田水利工程的建设能够有效地解决农田的灌溉和排水的难题,农田水利的建设不再仅仅限于农田的灌溉,而是注重农田的灌溉和排水俩个层面,(1)农田水利工程的建设能够通过渠道防渗、低压管道灌溉以及喷滴灌技术,降低输水过程中的水量损失,不断提高水资源的利用率和利用效率,从而解决农业灌溉“最后一公里”的问题,进而促进农业生产结构的调整,提高农作物的产量,加快农业现代化进程,实现农业的可持续发展;(2)农田水利工程的建设通过构建合理排水设施,能够及时的将农田内的多余的水排除,并排除农田里面残留的化肥农药,不仅能够降渍排涝,而且能够遏制农业水环境的恶化,改善生态环境,因此农田水利工程的建设对维持农业生态系统的平衡和流域流域生态系统健康起着重要的作用。

1 水资源平衡理论分析

根据水资源平衡为理论基础,通过分析研究基地的气候、地形、水资源、土壤等自然条件,结合研究基地的土地合理分配规划方案,总结出农田水利工程的设计原则和依据,并很据实际的地形条件,设计出合理的灌排水实现方式,进行现代化、科学化的农田水利工程的总体规划布局。

1.1 水资源平衡与水资源需求

现代农业发展水资源的主要来源于有效降水量和过境河流。现代农业基地内的引用水主要需求是用于农业灌概,其次是人畜用水,因为灌溉用水需求量最大,所以本文只计算灌溉用水量。

1.1.1 有效降水量

有效降水量是指到达地表直接被植物根系利用的降水量,最终通过植物作用利用。有效降水量是植物生长的最直接的来源,同时,有效降水量没有包括在河流域地下水的循环当中。

1.1.2 过境河流

现代农业的灌溉手段主要是通过斗渠从境内河流供水。

1.2 灌排效果评价原则

在基地农田水利工程投入使用后,根据土地的利用方式不同,分别对土壤进行水分定位监测,研究不同作物生育期土壌自然含水量的变化特征,分析不同作物类型和土地利用类型的灌排效果,验证基地农田水利工程规划设计的科学性和合理性。农田水利工程的灌排效果主要是通过在定点监测土壤中水分来体现,一般情况下,根据土地的利用方式不同分别选择水田、旱地、园地等来检测。

2 崇州现代农业基地水利工程设计

崇州现代农业基地位于东经103°37'39"-103°10'51",北纬30°32'21"-30°34'35"之间。该区域气候属于四川盆地亚热带湿润季风气候,冬无严寒夏无酷暑,秋短夏长,四季分明,雨量充沛。该农业基地位于成都平原西部边缘,西北高东南低,属与平坝地貌,基地经过长时间的自然和人为原因,土质多都是高产水稻土,耕层深厚,利托水托肥,利于作物化长。崇州市隶属岷江水系,降水丰沛,地表水与地下水资源丰富。

2.1 水资源需求理论分析

现代农业发展水资源的主要来源于有效降水量和过境河流。

2.1.1 有效降水量

该研究区域属于亚热带湿润季风气候,降水丰富。如表1可知,2015年该区域年平均降雨量1 012.4 mm,其雨日和雨量均呈现夏多冬少,春季为176.1 mm,夏季为588.0 mm,秋季218.4 mm,冬季为29.9 mm。则有效降水量的计算公式为:

有效降水量 =年降水量*土壤入滲率*研究基地区域面积 (入滲率取30%)

=1012.4×30%×2.0×106=6.0×105m3

表1 2015年各季节降水量 mm

由以上计算可知:该区域的有效降水量为6.0×105m3。

2.1.2 过境河流

现代农业的灌溉手段主要是通过斗渠从境内河流供水,根据该区域的实际调查,该研究基地的年供水量大约为10×105m3。

综合该研究基地的水资源的供给情况,其总供水量为有效降水量和过境河流之和。总供水量=有效降水量+过境河流=16×105m3。

2.2 水资源的需求分析

该区域水资源的主要需求是农作物的生长所需,此次研究根据土地利用方式的不同取水田、旱地、园地等三种为研究对象,灌概保证率采用95%计算,灌概模式采用轮灌。根据基地内不同的±地利用方式旱地水田农作物种植结构和耕作制度,复种指数为2.1。该基地的主要农作物种植结构表如表2。

表2 主要农作物种植结构表

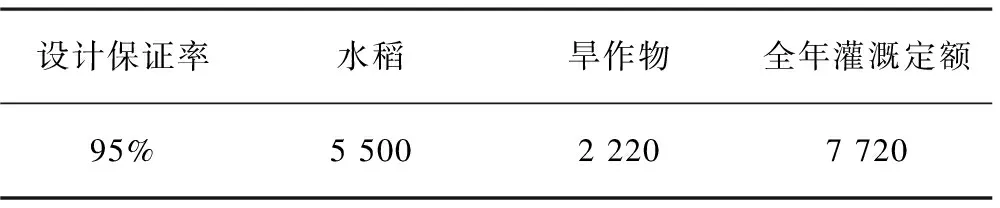

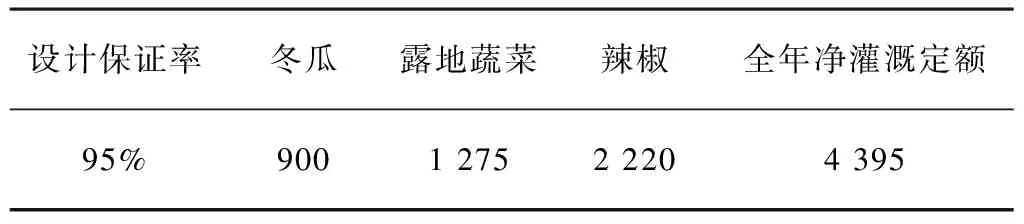

按一年两熟,基地水田、旱地、园地规划情况,估计基地全年综合灌溉总量(见表3~表5)。

表3 灌概水田综合净灌概定额表 m3/hm3

表4 灌概旱地综合净灌概定额表 m3/hm3

表5 灌概园地综合净灌概定额表 m3/hm3

综上所述,该基地内农作物年需水量测算为1.2×106m3,能有效利用的水资源为1.6×106m3,水资源供需可以达到平衡。

2.3 农田水利工程规划

结合基地的地形、气候、河流等自然条件,结合农田水利工程规划设计原则和理论依据,业基地通过规该划设计形成支渠、斗渠、农渠及配套水工建筑物为主体的农田灌概渠系网,其中支渠和斗渠整体呈现“三纵三横”的布局,能够有效解决农田的灌溉和排水的难题。由于篇幅有限,下文对规划情况进行阐述,对详细工程量则不再赘述。

对于该工程的详细规划,本工程规划建设2.5 m宽支渠7条,长度2 950 m;规划建设3条1 m宽斗渠,长度为1 425 m;一条1 m宽农渠,413 m;U50农渠25条,共6 678 m。

并且,为了达到基地内其他农田的水利需求,本工程还规划4条1.5 m宽排水沟,长度1 420 m;一条1.2 m排水沟,长度320 m;规划29条1 m宽排水沟,为10 413 m;1 m宽草沟2条,532 m;规划15条U50排水沟,2 711 m。

此外,配套渠系规划42个D2000涵管,159 m;10个D1200涵管,39 m;1个D1000涵管,5 m;86个D8000涵管,365.5 m;112个D400涵管,386 m,总共设置251个涵管;布设5处D800草沟涵管,10 m。同时,布设40处闸门。

3 农田水利工程的灌排效果评价分析

3.1 测定方法

农田水利工程的灌排效果主要是通过在定点监测土壤中水分来体现。根据土地的利用方式不同分别选择水田、旱地、园地等3块土地,为了降低季节性降水对农田水利工程的灌排效果的影响,选择6月-10月进行测量研究,并每月进行取样测量。其取样点分布图如图1所示。

3.2 水田土壤变化分析

从表6可知,水田土壤中的水分含量在取样期间在25%~33%之间波动,浮动范围不是很大,其主要原因是该期间水资源充沛。随着取样深度的增加,土壤含水量逐渐降低,但相差不大,主要是因为下层的土壤越来越紧实,水分难以渗入。

表6 水田土壤水分特征分析表

表7 旱地土壤水分特征分析表

表8 园地土水分特征分析表

3.3 旱地土壤含水量变化分析

从表7分析可知,从6-10月份土壤含水量呈现先增后减的趋势,其中8、9月份较高,其主要原因是8、9月份降水较多,土壤受到雨水渗入的影响。土壤含水量在17%~38%之间波动,相差不大,且随着土壤深度增加,含水量逐渐降低,一方面,下层土壤较紧实,水分渗入能力较差,另一方面,上层土壤进行过翻耕,土壤较为松软,吸水能力较强。

3.4 园地土壤含水量分析

从表8分析可知,随着取样土壤的深度增加,土壤含水量逐渐减少,其主要原因一是蔬菜种植只利用表皮,并进行过翻耕,土质较为松软,吸水能力较强,二是蔬菜种植需要覆盖膜,一定程度上阻碍了土壤中水分的蒸发。土壤含水量在8、9两月最高,雨水的增多增加了土壤的含水量表层±壤吸收的水分量整体来看,园地的土壤含水量都相对偏低也是因为果蔬类种植对水分的需求相对较低。

综上所述,灌溉水源主要来自沟渠灌溉和降水,在雨水较少的旱季,沟渠灌溉能够及时的满足不同类型植物的生长需要,而在雨水过多的雨季,大量的水分进入到田间,除了少量水资源渗入地下,大部分水分都通过沟渠设施及时的完成排水。

4 结语

通过对四川农业大学崇州现代农业基地的研究分析,农田水利工程的建设对农业生产具有重要的作用,其能够为农作物生长的提供适合的生长环境,保障粮食的产量,为促进农村经济的发展起到了决定性作用。兴水利,除水害,因此在科学发展观的指导下,推动建设农田水利工程的步伐,合理解决农业灌溉和排涝等问题,并科学的运用农田水利工程,节约水资源,保护水资源,建设合理科学、安全高效的水利工程灌排体制。