深圳渔民村的“特区史”

李在磊 陈晓君 陆宇婷

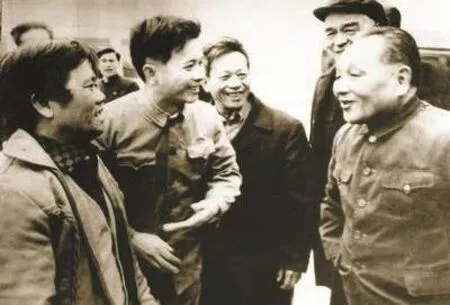

1984年1月24日至29日,邓小平视察深圳、珠海经济特区。行程第二天,一行人来到深圳河河畔的罗湖区南湖街道渔民村参观“小洋楼”,留下一段“基本政策不会变”的佳话。渔民村的村主任邓志标,因为当年见过“小平同志”,成了见证历史风云的“镇村之宝”。

白驹过隙,当年总设计师在渔民村的足迹历历在目,就连村口快捷酒店大堂,都悬挂着村干部与伟人同框的影像。这座与香港新界一河之隔的村庄,是全国首个万元户村,也是深圳特区的叙事起点。

渔民村是微缩版的深圳特区

2018年,邓志标7 7岁了。他年轻时在生产队打鱼,后来村集体搞运输,他又带领乡亲扛沙包,落下了腰椎间盘突出病根。他们的后辈们,不用再吃那样的劳苦。如今,依靠出租及分红,每户可以得到近7 0万元年收入。

坐落在火车站广场西南一隅的渔民村,绿植馥郁,人群熙攘。2018年6月初,送走一拨写作业的小朋友,社区图书室管理员文玉兴稍事休息,泡了盏茶来喝,旁边摆着一架音箱,时有音乐做伴。她告诉记者,丈夫在村委的物业公司任职,女儿去了社区工作站上班,一家人全在家门口工作。

晚辈邓国华,身上的担子就要重一些。“文艺汇演”“百家宴”“亲子运动会”等等,公益活动接连不断,作为物业公司保安部经理,他时常要到户外巡逻。

2004年,渔民村完成城中村改造,3 2户村民每户能分到3 6套新屋,平均每户坐拥1000至13 00平方米产业。邓国华家留下3套大户型自住,其余的房子全部出租。“每家每户情况差不多。”他对记者说。

外来的务工人员,租走了村民们的房子。据村史馆展板介绍,渔民村总面积不过0.25平方公里,居住着4 3 7 8人,其中原村民只有220人,其他4 158人全部是外来人口,占总人口的95%。全村共有楼宇13栋,出租屋1213套。

渔民村是微缩版的深圳特区。深圳市统计局数据显示,截至2016年年底,深圳市常住人口已达到1190.84万,其中非户籍人口806.3 2万;2017年11月,链家发布的《深圳租赁》白皮书显示,深圳有7 4 0万套租赁住房,城中村租赁住房达4 50万套,占比为6 0.8%。

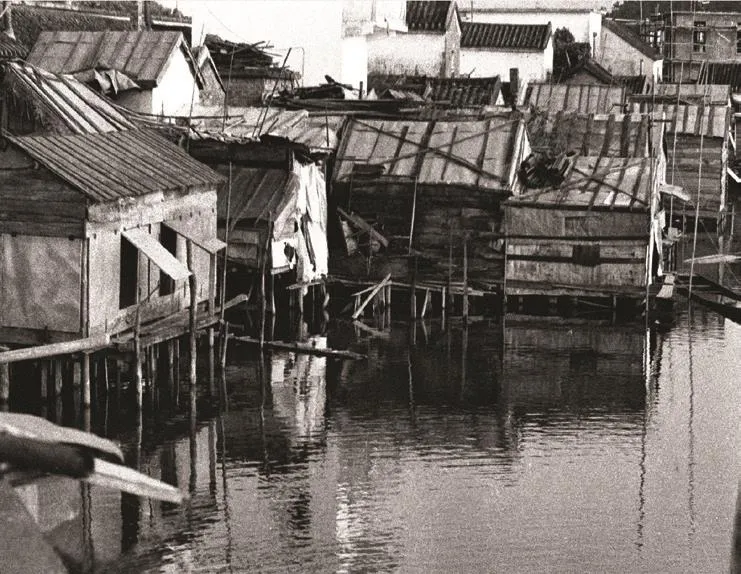

上世纪50年代的深圳渔民村村民旧居

上世纪6 0年代,渔民村的村民以出海作业为主。

如今渔民村新貌

消失的村办企业

1984年 1月, 邓志标知道有中央首长要来,赶紧擦拭皮鞋,穿上了件双面T恤棉衣。那天,车队在村口缓缓停下,众人围上去欢迎,随行官员介绍接待人员,听到村主任也姓邓,邓小平身后的女儿拍着爸爸的肩膀说:“500年前还是一家的哦。”说完大家伙儿全笑了。

政策放开没几年,村集体年收入就达到了6 0万元,每户超过一万元。看到别墅里一应俱全的沙发、彩电,邓小平询问,还有什么要求,村民答道,害怕政策会变化。“小平说,基本政策不会变,变只会越变越好。”邓志标回忆,所有人等的就是这句话。

1980年8月,国务院批准设立深圳特区。渔民村从香港淘来“泥头车”,给工地送水泥、石头、砖块,几分钱一块砖,拉回来能卖一毛多。“以前不让做,经济搞不起来就是因为这个。”邓志标说。

1984年1月25日,邓小平(右一)来到深圳罗湖区渔民村考察,与干部群众亲切交谈。

1984年1月,邓小平(右二)在时任广东省长梁灵光、深圳市长梁湘的陪同下,在渔民村村民家中作客。

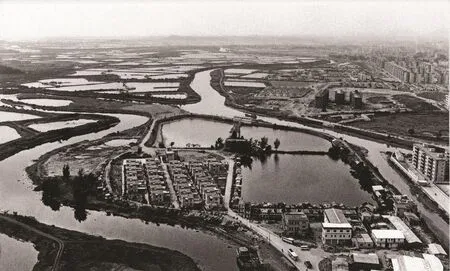

上世纪80年代初,渔民村全貌。靠养殖业首先富起来的渔民村,是当时全国第一个万元户村,全村统一规划,每户建有一幢小洋楼。

渔民村投入心血最大的买卖,是开饭店。特区成立,街上一下子冒出很多人,在路边支个棚,卖简单的吃食,全村壮劳力不过百来十人,进货、择菜、洗碗、跑堂,协作分工,几乎全部上场,“生意好得很”。

后来,饭店越来越多,不过三四年,客流锐减下来。“我们那个酒楼不行,很简易的,人家建得很好,很高级。”邓志标说,车队遭遇同样的问题,随着开发深入,很多大工程,不再找小单位供应,“比不过人家,就收手了,不做了”。

作为商品经济的拓荒者,渔民村的村民嗅觉灵敏,能在行业火爆前切入,攫取第一桶金。可是,经营能力持续性弱,集体组建的运输队、饭店等等行当,都没能延续下来。1980年代末,一度风风火火的村办企业,差不多都消失了。

“能第一个去做,就很不容易了。”渔民村物业公司总经理吴颂球,对于为什么没能把事业发展壮大有过一番反思。他向记者解释,父辈们都是上岸的渔民,视野、格局有其局限性,限制了发展想象。

吴颂球是渔民村第一个大学生,1985年考到中山大学学计算机。大学毕业那年,渔民村坚持最久的业务线,8台12吨的翻斗卡车,停运快两年了。根据当时的政策,吴颂球可以分配进机关,不过,他毫不犹豫地选择回乡就业。自创项目偃旗息鼓,生活水平并没有下降,1990年代,他们找到了比做业务更轻松、来钱也更快的营生。

“三来一补”与“握手楼”

1989年,学成回来的吴颂球受到重用。1980年代中后期,渔民村修建了一栋工业大厦,专门给外商提供厂房,他文化程度高,被派过去对接大老板。

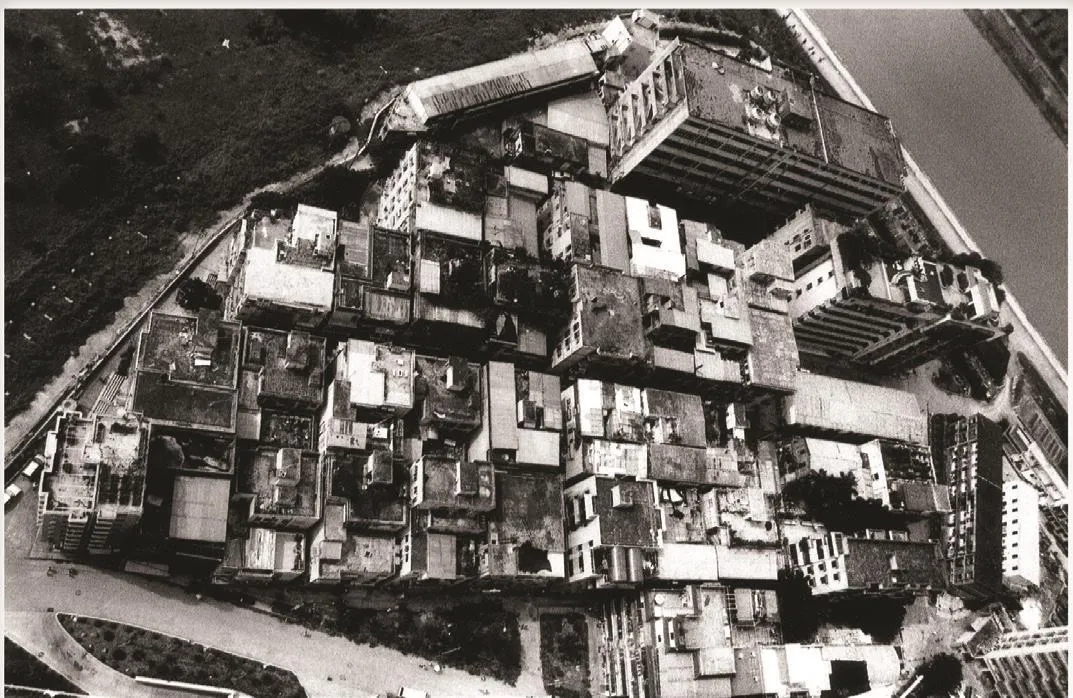

上世纪90年代初,渔民村由小别墅群沦为典型的“城中村”。

上世纪90年代初,渔民村的“握手楼”旧影。

这些工厂,都属于“三来一补”(来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易)企业。197 8年8月,中央下达《对外加工装配和中小企业补偿办法试行条例》,到1985年年底,深圳直接利用外资占到全国的六分之一。其中,一批香港人来到渔民村,建起表带、手袋、时装加工厂。至1990年,实际利用外资达到 3.9亿美元,1996年突破20亿美元。1991~1996年,深圳G D P保持年均28.6 1%的超高速增长。那个年代是“三来一补”的黄金时期。

“当时深圳劳动力便宜,租金便宜,市场庞大。”常年居住在渔民村的刘起棠回忆说,“广东人用脚投票,我们感觉香港好,就走到香港去;改革开放了,这里容易挣钱了,脚就走回来了。”刘起棠是最早到渔民村办制衣厂的港商,喜欢穿自产服装,有机会就秀一下。

服装是劳动密集型行业,对生产要素极为敏感。刘起棠祖籍佛山南海,“大逃港”时跑到香港,靠摆摊卖衣服,积攒下第一桶金。改革开放初期,香港人工成本达到每月几千元,是内地的十余倍,他顺着产业内迁的潮流,来到一河之隔的深圳寻找机会。

等待他们的,是取之不竭的劳动力资源。1991~2000年,深圳常住人口共增加53 3.4 7万人,平均每年增加53.3 5万人。“人口随产业发展而变化。”深圳发展研究中心党组成员王世巍对记者说,“从业人口”快速增长,构成深圳人口增长的主流,伴随劳动密集型产业的发展,大量农村人口涌入深圳。

2001年,渔民村动工拆掉“握手楼”,用3年时间把“城中村”改造成精品城市住宅小区。图为2001年8月1日,渔民村旧村拆迁重建施工现场。

外地人源源不断涌入,居住需求与日俱增。1993年前后,邓锦辉把他们家的别墅拆掉,加宽、加高、打隔断,改建成6层高楼。新房供不应求,一间不剩全部出租。

“一个月的房租,就有几万块。”邓锦辉1957年出生,是渔民村的老村民,提及1990年代的事情,神采奕奕。他对记者说,因为出租房子的钱好赚,家家户户都做租房生意。刚开始是加盖,二层基础上层层加码,后来干脆推倒重建。

一切为了增加容积率,此前的院落也打上地基,整栋楼倒腾出3 0多套房间。照片上看,防盗铁网密密麻麻,像包着团纱,纵横交错的电缆,把天际线搅乱。镜头俯拍,羊肠小径交织,楼与楼触手可及,有“握手楼”之称。

城中村改造

邓锦辉收房租的日子里,刘起棠正在思考,加工贸易能不能持续。

1990年代末,“三来一补”企业达到高峰,之后开始走下坡路,占引进外资的比重逐年下降。2010年,加工出口贸易中,劳动密集型产品比重下降至12%以下。

转型升级早已酝酿。1998年,深圳颁布《关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》,提出“创新22条”;2000年,实施《深圳市创业资本投资高新技术产业暂行规定》,这是内地第一部吸引创投基金的法规。

城中村改造完成后,渔民村3 2户村民每户能分到3 6套新屋。(李在磊/摄)

改造后的渔民村,成为一个园林式、花园式、现代化的新型社区。

刘起棠踩准了风口。他瞄准高端定制,开发自主品牌,在院士的技术支持下,远赴新疆寻找原材料,用近十年时间,打造出8万亩的红麻基地。产品出口至欧美国家,一条坎肩能卖2000元,一件衬衣要4 000余元。

经过一轮洗牌,2005年,深圳高新技术产品产值占工业总产值比重达到50%。待到渔民村改造完成后,这家活化石服装公司,成了当初落户渔民村的那波企业中唯一的幸存者。

渔民村,是2001年开始改造的。2000年,罗湖区把渔民村改造写进政府工作报告,要把“脏乱差”的城中村,改造为精品城市住宅小区。“做个示范点出来。”渔民村物业公司副总经理黄兴炎告诉记者,第二年动工,拆掉“握手楼”(因楼间距很小,相邻两幢楼的居民能相互握手),统一规划、统一建设。3年后,11栋12层的住宅楼,1栋20层的综合楼,拔地而起。

今日深圳城市风光

黄兴炎是外来干部,为做好拆掉“握手楼”的前期工作,由街道派驻进村。“很曲折,一笔一笔辛酸泪。”他说,改造过程十分艰难,既要符合现代都市社区条件,又要延续村民宗族纽带,还要协调各方利益关系。

2004年8月,13 6 0套单元房,通过抽签分到村民手中,每户能分到3 0多套、总面积13 20平方米的新房。由此,大规模城中村改造拉开序幕,一直持续至今。

“扮演的是保障房的角色。”闫坤是深圳一名口述历史学者,他对记者说,城中村是很多外地人来深圳后的第一个落脚点,“工人来建设深圳,才有那么多住房需求。”闫坤去过渔民村访问,他所做的城中村口述历史系列引发业界关注。

改变来自环境的压力。之前的城中村周边,充斥着高耗能高污染车间,政府花大力气进行整治,其中一些迁往他处,现在普遍经营困难。他说,如果当时没有举措,整个城市的经济会受很大影响。

再后来,“关内”的城中村所剩无几,闫坤认为,这导致生活成本骤增,不过,改造提升了城市层次,有利于吸引人才。事实上,多年来深圳给予落户优惠、高学历住房补贴,在吸引人才方面不遗余力。2008年,深圳每10万人中,有大专以上学历的人口已达16 293人,人均生产总值上升至89814元。