贫困线测算方法与实证

闫菊娥,高建民,杨晓玮,廖胜敏

(西安交通大学 公共政策与管理学院,西安 710049)

0 引言

贫困线的界定是为了解决什么是贫困的问题,是对贫困概念的定量认识。马丁认为贫困线是一种标准,这种标准可以将贫困概念用社会可以接受的方式转换为一些指标,以方便对贫困和非贫困人口进行界定[1]。吴碧英认为贫困线是指对划分贫困与非贫困人口的定量指标进行量化的指标体系[2]。由于贫困内涵的不断变化和贫困线在实际运用中的差异,有关贫困线的研究依然没有较为统一的认识。贫困线的研究是为了区分贫困人口和非贫困人口,不同的贫困线测定方法确定的贫困人口不同,这种差异会影响政府实际的扶贫政策。Bradshaw和Finch曾经使用三种不同的方法测定出了三种不同的贫困线,结果表明三种不同的贫困线所识别出的贫困人口的分布不存在重叠现象[3]。识别的贫困人口不同,则基于此分析的结果就会不同,比如按照绝对贫困理论,我国的贫困人口在三十年的经济发展过程中大幅减少,然而如果按照相对贫困理论,不论用何种方法进行测定,我国的贫困人口数量都依然庞大[4,5]。由此可见,合理的贫困线测算方法对了解实际的贫困状况有着十分重要的作用。本文利用基于需求层次调整的扩展线性支出系统模型、收入比例法、世界银行贫困线方法及中国官方贫困线确定方法对陕西省城乡贫困线进行测算,并计算了基于不同贫困线的贫困指标,从而为贫困线测定方法选择以及制定扶贫相关政策提供重要的科学依据。

1 方法与数据

1.1 概念界定

贫困的内涵可以分为绝对贫困和相对贫困,贫困线也会依据贫困的内涵分为绝对贫困线和相对贫困线。绝对贫困是指维持基本生存的收入水平无法得到满足的状态,实际生活中,维持基本生存的主要影响因素是食品支出的不满足状态,因此绝对贫困线更加强调食物支出在贫困线中的决定地位。绝对贫困线的测量方法主要有市场菜篮法、食物支出份额法、马丁法等[6]。相对贫困是一个国家或者社会所有居民中那些所用的资源远远低于社会一般大众所支配的资源量,缺乏食物、很少或者从不参加社会活动,没有社会认可的生活习惯,缺少最基本的生活条件,缺少正常的社会活动的个人和家庭。相对贫困线测量方法主要有预算标准法、生活形态法、收入比例法、扩展线性支出系统法[7]。

1.2 数据来源

本文主要数据来自2013年陕西省第五次国家卫生服务调查中的家庭收支分类调查表,分析样本人口中城镇人口为21325人、农村人口为36204人。除此之外,本文还采用历年陕西省统计年鉴、2011年中国贫困监测报告和中国统计年鉴等相关数据。采用SPSS20.0对扩展性线性支出模型的变量设置数据处理,ADEPT软件用来计算基于不同贫困线的贫困指标。

1.3 分析方法

本文计算贫困线的方法主要是相对贫困内涵的基于需求层次调整的扩展性线性支出法(ELES)。各种贫困线标准下贫困的度量采用贫困发生率、贫困缺口率、贫困矩等反应贫困严重程度的指标。

1.3.1 基于需求层次调整的扩展性线性支出法

ELES法建立基于需求函数的模型,将居民收入引入函数中,以消费支出来反映居民家庭的需求量,并将消费需求分为基本需求和超额需求,其基本函数形式为:

式中 piqi是第i种商品或服务的价格和需求量;ri是i的基本需求量;I是居民收入,是i的基本需求额;βi是i的超额支出比例,意义是居民的总消费支出减去基本消费支出后,在剩余的支出中对第i种商品或服务的支出比例。式(1)展开可得:

令:

yi=piqi,为方便计算,可以将公式化简为:

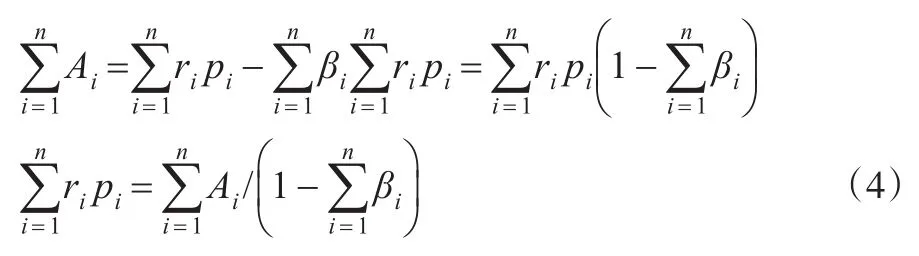

对每一种具体的消费品,yi和I可以通过统计数据整理得到,因此,上式就可用最小二乘法估计出参数Ai和βi,公式(2)两边求和:

公式(4)所求结果即为贫困线。

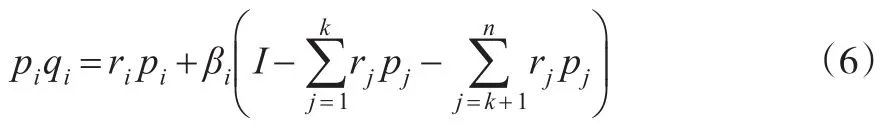

为提高模型适用性,本文将模型在需求层次的基础上进行调整。为方便处理,将最基础的需求称为核心需求,由此得出的贫困线较低称为PL低,PL1没有经过需求层次分析的扩展性线性支出模型得出的较高贫困线称为PL高,由公式(4)得出的贫困线为PL高。将居民的各种需求按照意愿的先后次序排列:i1>i2…ik>ik+1…in>in+1,设居民核心需求为i1到ik之间的需求,i1到in为居民所有消费需求,in+1为储蓄意愿。根据上面的推导过程,当消费者处于核心需求时,可以得出下式:

核心需求满足后,仍具有消费能力和欲望,则在扣除核心需求消费额后的收入余额中进行分配,这时候的消费项目为ik+1至in:

由此可以得出:

通过分析需求来确定高低贫困线,提高了ELES法的适用性,对于经济发展水平较高的地区可以使用高贫困线,而低贫困线则适用于发展水平较低的地区。

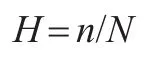

1.3.2 贫困发生率

贫困发生率是反映贫困广度的指标,贫困发生率与贫困人口数成正比,即贫困线以上的人由于收入减少变为贫困人口,贫困人口数量增加,贫困发生率也增加。单纯考虑贫困发生率的扶贫政策会让穷人得不到实际好处,因为贫困线以下的贫困人口收入变化并不会导致贫困发生率的变化,因此当政府出于政绩考虑而仅仅对贫困者中收入较高的贫困者进行扶贫补贴,那么贫困发生率虽然下降了,但是贫困程度依然严重。因此贫困发生率一般与贫困缺口率一起反映一个地区的贫困状况[8]。计算公式为:

式中,H是贫困发生率;N是调查地区总人数;n是调查地区贫困人口总数。

1.3.3 贫困缺口率

贫困缺口率是对贫困深度的测定,贫困线以上居民的收入增加都不会影响贫困的深度,贫困线以下人口中的某个贫困者的收入增加或者减少,相应的贫困深度也因此降低或增加,但是如果仅仅只是贫困者之间收入转移,但并不超过贫困线,则贫困深度不变,因此贫困缺口率是反映局部人口的指标。

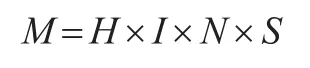

1.3.4 FGT指标

FGT指标是反映贫困程度和贫困规模的综合指标,特点是直接使用贫困收入缺口作为权数,由经济学家Foster等在1984年提出来的贫困测量方法[9]。该方法满足以下公理:在收入水平不变的情况下,贫困程度的变化随部分人群的变化程度而变化,收入增加则贫困程度降低,收入降低则贫困程度增加;如果收入的转移在贫困者之间进行,并且收入转移的水平相同,则转移出收入的人群的贫困程度越低,对总贫困程度的影响越小;一个富人向一个穷人转移收入,转移以后两人的收入都不跨越贫困线,那么贫困度量值不变[10]。其表达式为:

式中s是贫困线;y是贫困者收入;n是贫困者的数量;N是总人口数。

α≥0,为非负数,用来测算不同的收入阶层对FGT值的敏感性,数值越大,则贫困人口中较贫困人口对数值的影响越大。

当α=0时,FGT指标为贫困发生率;

当α=1时,FGT指标为贫困缺口率与贫困发生率的乘积,为贫困矩指标;

当α=2时,FGT指标为平方贫困矩指标或加权贫困矩指标。

FGT是贫困强度指标,越大贫困强度指标就给了贫困人口更大权重,也即反映贫者更贫的程度,贫困强度指标可以更好地反映贫困人群中的更贫困人群销售扶贫政策的效果。

2 分析与结果

2.1 贫困线的测算

2.1.1 基于需求层次调整的ELES法测算的陕西省贫困线

ELES模型将需求分为基本需求和超额需求,居民对各种商品和服务的基本需求总额就是贫困线,ELES法利用居民家庭收支分类调查表的数据进行分析,将绝对贫困的食品、衣着等基本需求项目进行了扩展,也考虑了现今社会群体对最低生活状态的认识,因此既有绝对贫困的内涵又有相对贫困的内涵,另外随着计算机的普及,这种建立经济学模型的方式来测量贫困线变得更加方便。

为使各组内居民消费结构和消费水平基本一致,消除拟合方程的异方差,将居民的消费资料数据按收入进行五等分,分为低收入、中低收入、中等收入、中高收入和高收入五组,居民支出分为食品、衣着、交通、水电、教育、文化、医药和其他八组。

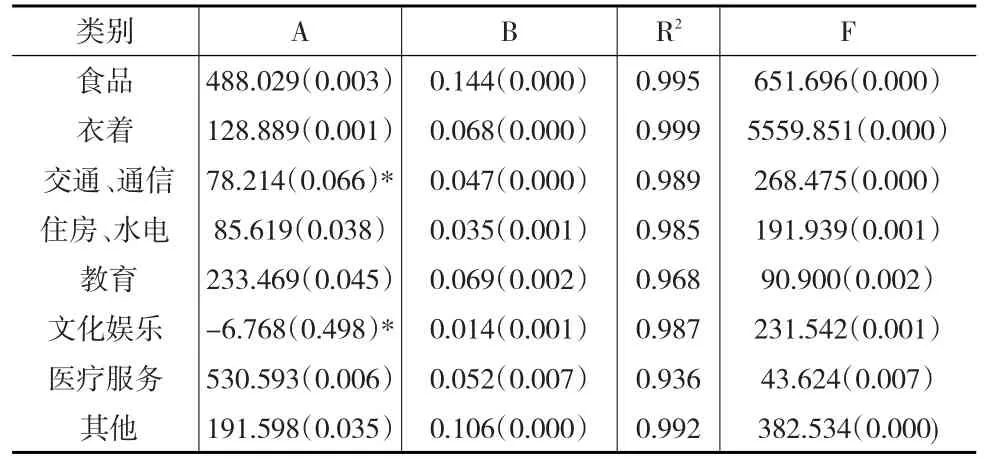

农村贫困线的测定:根据ELES模型,由公式yi=Ai+βi+μi分别对每一大类商品数据按不同的收入阶层进行回归分析,回归方程参数及检验表如表1所示:

表1 农村居民回归方程参数及检验

由表1数据可得2013年陕西省农村贫困线:

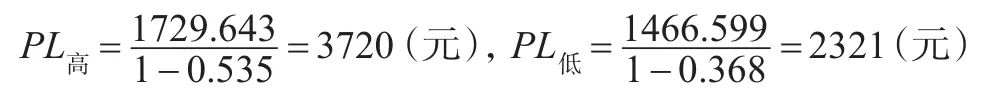

城镇贫困线测定:采用与农村居民贫困线测定相同的方法,根据ELES模型,由公式分别对表1中每一大类商品数据按不同的收入阶层进行回归分析,回归方程参数及检验表如表2所示:

表2 城镇居民回归方程参数及检验

同理可得2013年陕西省城镇高贫困线为4559元,低贫困线为3033元。

2.1.2 收入比例法测算的陕西省贫困线

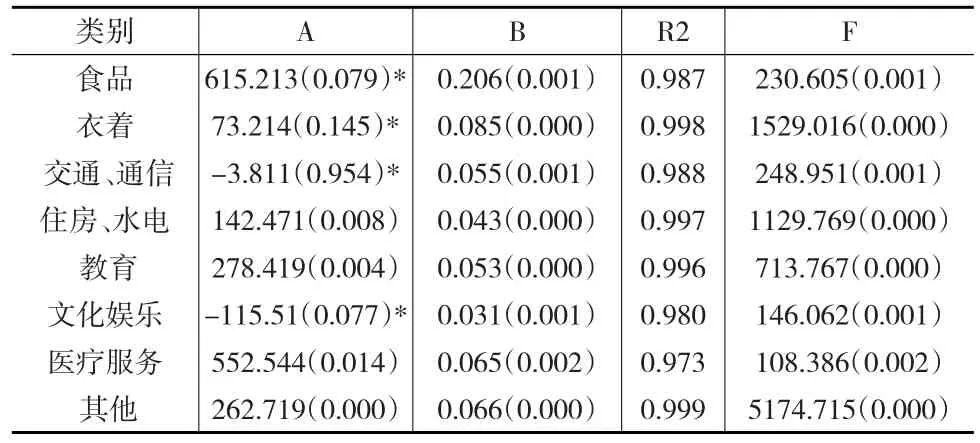

一般情况下,最低收入标准相当于一个社会居民平均收入的50%~60%,使用收入比例法确定贫困线计算比较简便,只要得到某一地区的社会平均收入水平就可以计算出贫困线。本文以平均收入的50%来计算陕西省城乡贫困线,见表3。

表3 收入比例法的2013年陕西省城乡贫困线

收入比例法认为收入不足平均收入50%的居民皆为贫困人口,这种测定方法不符合我国国情。首先收入比例法强调所有人能够平等的享有社会经济发展的成果,那些享有较少的人口即为贫困人口,但我国城乡收入差距较大,收入分配不合理,高收入者会拉高总体平均收入,因此用平均收入的50%得出的贫困线会过高,如城镇贫困线为10367元,而贫困发生率就达到了51.73%,而农村居民中等收入人口较为平均,贫困发生率仅13.84%。从陕西省整体来看,考虑城乡人口数,则平均收入为13249元,农村居民大部分为贫困人口。

2.1.3 世界银行贫困标准测算的陕西省贫困线

世界银行于2008年将绝对贫困线标准和小康社会的贫困线标准分别上调为人均每天1.25美元和2美元。2011年人民币与美元的购买力平价标准为1美元等于3.61元人民币,郑建华采用Fisher理想指数根据双边比较法测算的陕西省相对于全国的物价水平为1.012[11]。在此基础上,按世界银行贫困线标准,将2012年陕西省贫困线经过购买力评价调整后,低贫困线为1667元每人每年,高贫困线为2667元每人每年。从计算结果可以看出,陕西省的官方贫困线标准介于世界银行高、低贫困线之间。但世界银行贫困线标准制定于2008年,更新频率低,难以反应实际水平。世界银行“中国贫困和不平等问题评估”报告曾指出,我国的贫困线标准按照PPP购买力平价换算后的结果在所调查的75个国家中处于较低水平。ELES法的陕西省农村贫困线为2321~3720元,高于世界银行贫困线,更符合我国社会经济发展实际状况,是作为一个发展中国家应有的贫困线水平。

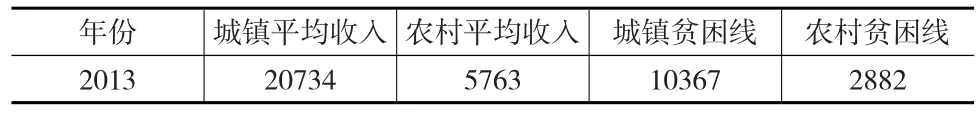

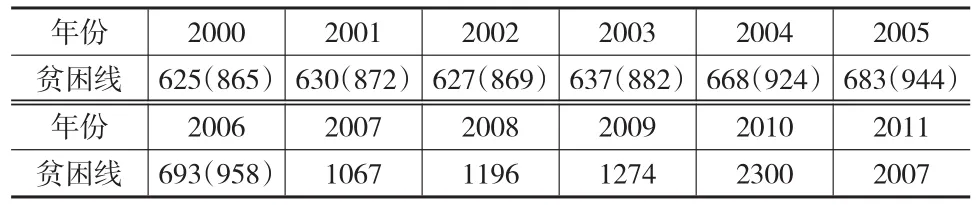

2.1.4 中国官方贫困线

中国官方贫困线初期的测定主要是计算出基期的食物贫困线后再根据价格指数进行调整,近几年主要是通过马丁法计算,马丁法是基于绝对贫困内涵的贫困线测定方法。在2000—2007年使用了高低两条官方贫困线标准,2008年开始,只设一条贫困线。各个地区根据自身情况,在此贫困线基础上进行调整,表4为历年我国官方贫困线标准。

表4 我国历年官方贫困线标准

2011年11月,中央确定将农民人均纯收入2300元作为新的国家扶贫标准,陕西省据此在2013年将新的扶贫标准确定为农民人均纯收入2500元。与用ELES法测算的2013年陕西省城乡贫困线比较可看出,ELES法的结果要明显高于官方贫困线的结果,即使是在农村经济相对较差的地区,3720元也远高于2500元的贫困线,这种差距主要是因为官方贫困线低估了居民的基本消费需求。虽然新的贫困线标准相比以往有较大幅度提高,但马丁法本质上仍然是一种绝对贫困线测算方法,这种方法比较重视食物支出对人生存的重要性,在收入普遍增长情况下容易低估贫困居民对非食物消费的需求。

2.2 不同贫困线的城乡贫困指标计算

上文采用不同方法计算了陕西省城乡贫困线,不同的贫困线反映了不同的贫困广度和深度,贫困线水平直接影响了一个地区贫困发生率、贫困缺口率等反应贫困严重程度的指标,通过计算基于不同贫困线的贫困指标,可以了解贫困线的敏感程度、政府扶贫的财政压力等。

2.2.1 贫困发生率

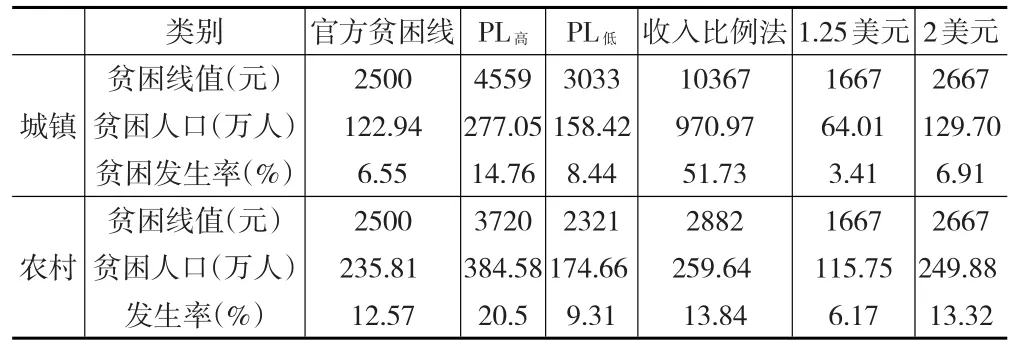

贫困发生率反应一个地区贫困严重程度,受贫困线水平直接影响。2013年陕西省城镇人口数为1877万人,农村人口数为1876万人,根据家庭收支分类调查表数据可计算出贫困发生率,见表5。

表5 基于不同贫困线的2013年陕西省城乡贫困人口数与贫困发生率

以上结果显示,世界银行低贫困线的贫困发生率最低;官方贫困线经过2011年调整后略有提高,贫困发生率界于世界银行高低贫困线之间,二者对贫困人口的覆盖范围最小;收入比例法的结果城乡差别较大,城镇贫困发生率达到51.73%,与我国实情不符;ELES法的贫困发生率与各国情况基本一致,也符合我国经济发展水平,从计算结果看,具有一定合理性。从不同贫困线的城乡贫困发生率来看,农村贫困发生率始终高于城镇,有更多的贫困人口集中在农村地区。目前大部分国家的贫困人口都在总人口的10%以上,如美国1959—2005年贫困发生率始终在10%以上。

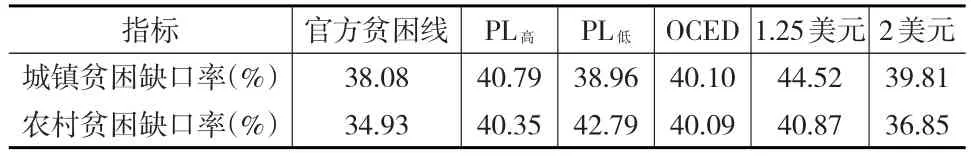

2.2.2 贫困缺口率

贫困缺口率反映了贫困的深度,是贫困线与贫困者收入的差额,贫困缺口率值越大,相应的收入水平越小,贫困状况就越严重。依据不同贫困线标准计算的贫困缺口率如表6所示。

表6 2013年陕西省城乡贫困缺口率

计算结果表明,官方贫困线和世界银行贫困线标准下的城镇贫困缺口率高于农村,其他贫困线的贫困缺口率城乡差别不大。虽然贫困人口更多地集中在农村地区,但从贫困的强度来看,城镇贫困问题也同样突出。缺口率除了能说明贫困的强度外,还可以计算扶贫所需资金额,扶贫所需资金结合政府的财政收入情况,能够反映政府对贫困的负担能力。

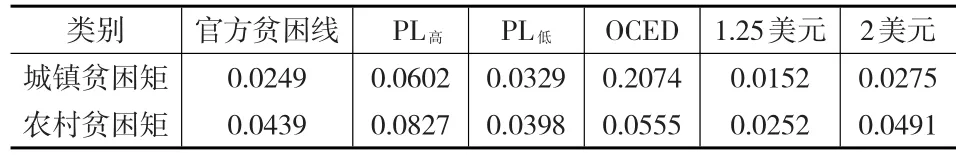

2.2.3 贫困矩指标

贫困矩指标等于贫困发生率与贫困缺口率的乘积,由上文的方法介绍可知,贫困矩指标由于赋予了贫困人口更大的权重,所以指标值越大,表明相对更加贫困。

表7 城乡贫困矩指标结果

贫困矩指标由于赋予了贫困人口更大的权重,所以城镇和农村贫困矩指标的差异性相对贫困发生率和贫困缺口率更大,由官方贫困线反映的贫困矩指标和贫困发生率可以看出,农村绝对贫困人口不但数量远远大于城镇绝对贫困人口,而且贫困人口的贫困深度更大,ELES法的贫困线和世界银行高低贫困线的结果也表明同样的结果。

2.2.4 敏感性分析

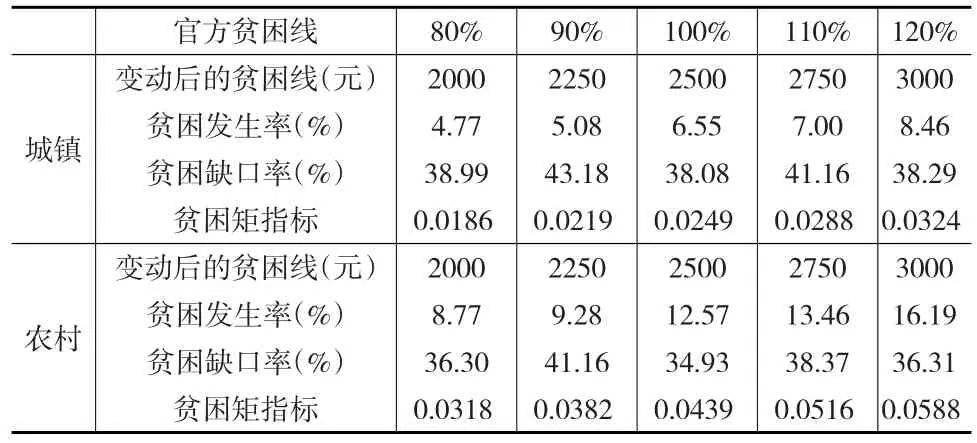

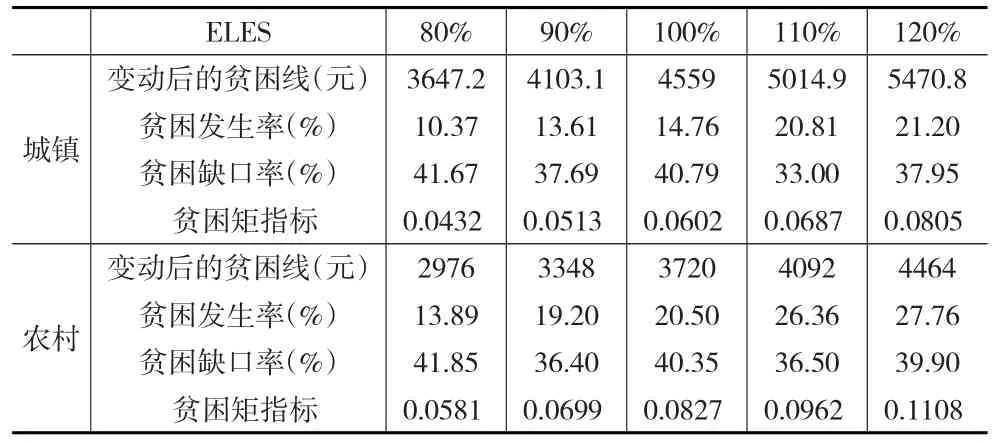

在实际生活中,处于贫困线以上的人,在遇到失业或者疾病时生活水平也有可能掉入贫困线以下,贫困的脆弱性很高。因此有必要对贫困线进行敏感性分析,即研究贫困指标对贫困线变动的影响。为对比扩展性线性支出模型与我国官方贫困线测定方法,本文按贫困线的80%、90%、100%、110%、120%分组,对两种方法的贫困线标准进行了敏感性分析,由于低贫困线的分析范围处于官方贫困线和高贫困线之间,因此没有低贫困线的敏感性分析,见下页表8和下页表9:

贫困发生率、贫困缺口率和贫困矩指标等会随着贫困率的变化而变化,这种变化表现了贫困的敏感性,贫困的敏感性与一个地区居民的贫困人群脆弱性有关。

从贫困发生率来看,基于官方贫困线和ELES法的城乡贫困发生率变化无显着差异,都随着贫困线的提高而增加。采用ELES法,城镇居民的贫困发生率从10.37%~21.20%,农村贫困发生率从13.89%~27.76%。从相对贫困角度看,同样的基本消费品满足状态,虽然城镇居民的生活水平高于农村,但仍有相当一部分的城镇居民处于贫困状态。较高的农村贫困发生率也表明,农村的贫困程度更高,扶贫压力更大,农村居民中既有较多的绝对贫困人口,也有基本消费需求难以满足的相对贫困人口,不同的贫困状态共存,因此农村居民中使用何种贫困线取决于政府的实力和扶贫目标。

表8 官方贫困线敏感性分析结果

表9 ELES贫困线敏感性分析结果

从官方贫困线的贫困缺口率来看,城镇和农村的贫困缺口率变化都不够稳定,城镇贫困缺口率总体大于农村,城镇贫困问题不容忽视。从ELES法贫困线来看,城镇居民的贫困缺口率也总体大于农村,贫困缺口率在贫困线最低时达到最高,在贫困线水平上升时,贫困缺口率略微下降,可能是因为存在极端贫困人口所致。

2.3 贫困线测算方法比较及结果对贫困指标影响

2.3.1 不同贫困线测算方法调整机制比较

贫困线的调整是为了弥补贫困线因时间、空间的变化导致适应性降低而做出的,不同的贫困线计算方法决定了贫困线的调整机制。贫困线调整机制主要是基于价格调整、生活水平调整和调整周期[12],例如马丁法需要确定食品贫困线,首先需要确定各类食品支出的数量,再根据价格水平转换为可用货币衡量的贫困线,计算得到初始贫困线后,往往需要根据物价变动情况对其进行定期或不定期调整;当生活水平提高时,生活成本提高,如果低收入人口还保持以往贫困线以下的生活水平,那么贫困人口体验到的贫困程度会加深,被剥夺感加强。因此贫困线需要随生活水平变化进行调整。调整周期是指贫困线调整的时间间隔,贫困线测算方法对价格和收入越敏感,调整周期越短。马丁法的非食物贫困线是通过回归法得出的,对价格的敏感度较低;收入比例法和世界银行贫困线与物价水平没有关联;扩展性线性支出法是消费和收入的函数,因此对收入的敏感度较高,调整较为频繁。

从更好地反应贫困水平来看,调整周期越频繁的测算方法越好;从政府的角度来看,较频繁的调整周期无疑会增加扶贫的针对性;从与物价和收入的联系程度来看,绝对贫困线更多地与物价水平相关联,而相对贫困线则与收入水平更紧密,因为收入能够更好地反应生活水平状况,所以对比分析,ELES法相对其他贫困线测算方法有一定优势。

2.3.2 ELES法测算贫困线的优势

ELES法测算贫困线的优点有以下几个方面,一是数据获得容易,计算简便。所需数据可从统计年鉴、全国性的调查资料中获取,随着计算机的普及,这种建立经济学模型测量贫困线的方法变得更加方便;二是可操作性强。将消费者所需的成千上万种商品分为几个大类,以消费量的多少、支出的大小来体现商品是否属于必需品,选择收入和该种商品的消费支出这两个变量来测算基本消费需求,避免了计算商品大类价格,从而简化了计算,增强了可操作性;三是从政府可接受程度来看,根据需求层次理论对ELES法进行调整,设立高低两条贫困线,可根据实际情况进行选用,为扶贫政策制定和实施提供选择空间。

2.3.3 不同贫困线对贫困指标影响

从贫困发生率结果来看,贫困线水平越低贫困发生率变化越不敏感,城乡收入差距较大,农村拥有更多的贫困人口。贫困缺口率城镇高于农村,虽然绝对贫困人口数小于农村,但城镇居民的总体贫困强度较高。从敏感性分析结果来看,在官方贫困线水平,城镇居民贫困发生率较低,波动不明显,而农村居民贫困发生率拥有更大的变化;在ELES贫困线水平,城镇贫困发生率小于农村,而且变动幅度也小于农村变动幅度。说明一旦有疾病、失业、自然灾害等造成收入水平的变化,就会有更多的农村人口重新陷入贫困,农村居民贫困脆弱性更高。我国官方贫困线水平较低,会掩盖实际的贫困状况。利用贫困人口权重更大的贫困矩指标也表明城市贫困严重程度总体小于农村,而官方贫困线低估了贫困的严重程度。

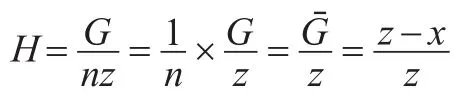

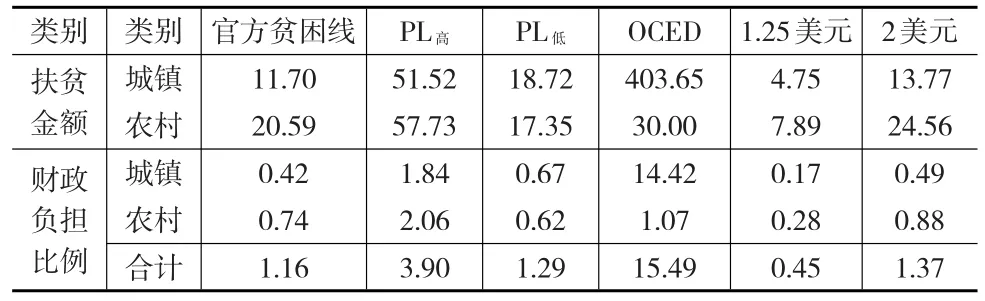

2.4 不同贫困线下扶贫金额与财政负担

不同的贫困测量标准对扶贫工作有重要的影响。实际生活中,贫困者获得的政府补助金额并不是贫困线所表现出来的数额,而是贫困线标准减去家庭人均收入后的差额,差额的计算涉及的指标是贫困发生率和贫困缺口率,计算公式为:

式中M是资金需求总额;H是贫困发生率;I是贫困缺口率;N是研究地区的人口总数;S为贫困线。

上文已经对2013年陕西省城乡贫困发生率和贫困缺口率进行了计算,结合统计年鉴中城乡居民人口数、财政收入和不同的贫困线标准,可以计算陕西省不同贫困线水平下的扶贫资金需求总额和财政负担比例,见下页表10:

表10 基于不同贫困线的扶贫金额(亿元)和财政负担比例(%)

从近十年陕西省财政收入情况看,陕西省2001—2012年财政收入增长率都接近20%,2011年财政收入增长率达到43.2%,财政收入的增长也提高了政府在扶贫投入上的能力。根据《陕西省城市居民最低生活保障条例》,陕西省城市贫困居民的扶贫资金需求由省财政支付,农村扶贫资金则由中央、省、市、县财政根据扶贫负担,省级财政一般配套30%~40%,因此按照本文利用扩展性线性支出模型计算的低贫困线标准,城乡扶贫资金占政府财政收入的比例仅1.29%,而政府财政收入增长较快,与每年逐渐减少的贫困人口相比,政府财政完全有能力支撑起较高的贫困线标准。

3 结论

贫困线测算方法应该满足的一般条件是数据易获取且操作简便,与居民的生活状态直接相关,能随着价格和收入水平的变化进行调整,政府有负担能力,可以让贫困者分享社会经济发展成果。上文实证结果表明,官方贫困线低估了实际的贫困程度,ELES法使用直接与居民生活状态相关的收入和消费指标来建立经济学模型,通过区分基本需求和超额需求来将定性的贫困内涵定量化,由于直接采用实证调查数据,因此具备了随物价水平自动调整的能力,对于不同发展水平的地区,通过消费结构和需求层次的分析建立高低两条贫困线,更适合现阶段我国贫困线的测定。另外,根据贫困指标对城乡贫困的度量表明,各种方法测算的农村贫困发生率都高于城镇,农村扶贫压力更大,贫困脆弱性更高。数据分析表明仍有相当一部分的城镇居民处于贫困状态,贫困缺口值大,贫困深度不容小觑。