析郑震新徽派版画的艺术特色

杨白冰

安徽师范大学美术学院,芜湖,241002

20世纪中期,以赖少其、郑震、周芜为领军的安徽版画群体,注重对古版画线条的借鉴与创新,以现实主义的手法反映时代精神,创作了一大批优秀版画作品。1960年,在赖少其领导下,郑震与其他六位艺术家合作而成的六件巨幅套色木刻《黄山后海》《节日的农村》《旭日东升》《黄山宾馆》《梅山水库》《水库工地》在人民大会堂安徽厅展出。这些木刻以黄山自然风景、江淮农村新貌为主题,运用较多色彩套版,具有明显的地域性特征,被称为新徽派版画。

郑震少年时经历国难,20岁自学木刻,他喜爱文艺创作,曾发表过诗歌、散文、小说,出演过话剧,积累了深厚的文学素养。他的版画创作不局限于传统技法,而是汲取了多种艺术的表现语言,如:敦煌壁画的色彩、汉魏石刻的刀法、中国画的章法布局、西洋绘画的技法等。他以自身的艺术实践为创作原则,给作品融入中国艺术精神,用徽派版画独特的语言来体现时代韵致。

本文主要分析郑震新徽派版画的艺术特色。

1 “以刀代笔”的刀木趣味

新徽派版画的特点之一,是对徽州古版画精雕细镂线条的传承,线刻流畅纯熟,刀法微妙,画面层次丰富多变,追求线条表现的多种可能性。鲁迅曾说过,“木刻的基础,也还是素描,和绘画的不同,就在以刀代笔,以木代纸或布。”[1]鲁迅指出要表现刀木趣味,就是要学好基础技法,与传统木刻不同,新兴木刻要掌握木刻的风韵技巧,才能成为独立的艺术。所谓刀木趣味,就是在掌握版画艺术的基本技法后,进一步探究其独有的艺术效果。如国画家掌握娴熟的笔墨技巧、油画家研究色彩间的变化一样,版画艺术家追求的是刀木间的趣味。运刀于板,不同的刀法处理出变化多端的线条,给人以不同的感受。这刀木间的趣味是郑震毕生所求的,无论是在创作还是在教学中,他都常常提及刀法线条的重要性。

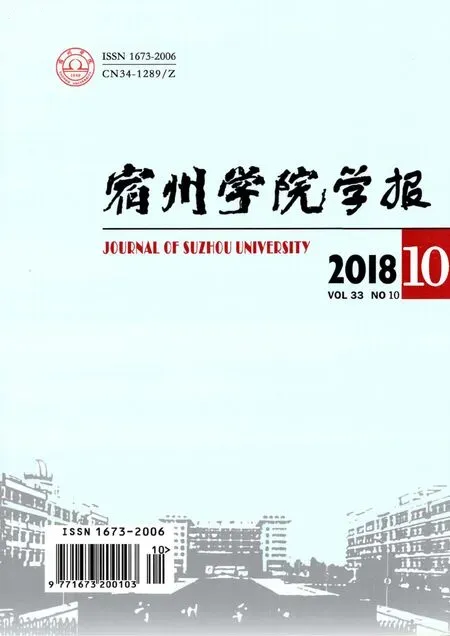

版画艺术正如鲁迅所说“以刀代笔”,它是刻刀与木板两种工具协作而成,与油画、水彩、中国画等画种相比,明暗层次和色彩变化较为简单,也正因如此,版画的基本练习才尤为重要,从素描构图、刀法变化、色彩练习中,研究概括而简练的表现手法。20世纪40年代,郑震开始自学木刻,早期作品多为黑白木刻,线条刀法学于传统又富创新,用刀与笔一样,刀法的轻、重、缓、急会产生多变的艺术效果,根据创作主题的需要变化,准确又生动地表现主体的形体、质感。如作品《归》(图1),场景取自劳动者耕作结束回家途中,树木与人物和谐组合,大雁与远山呼应对比,技法上融合西洋素描画的处理,刀法灵动概括,线条变换给人以灵秀、洒脱、飘逸之感,再现了现实生活中宁静祥和的气氛。这一时期,郑震的版画作品多是对现实生活的客观描述,少有创作主体的情致。

图1 归

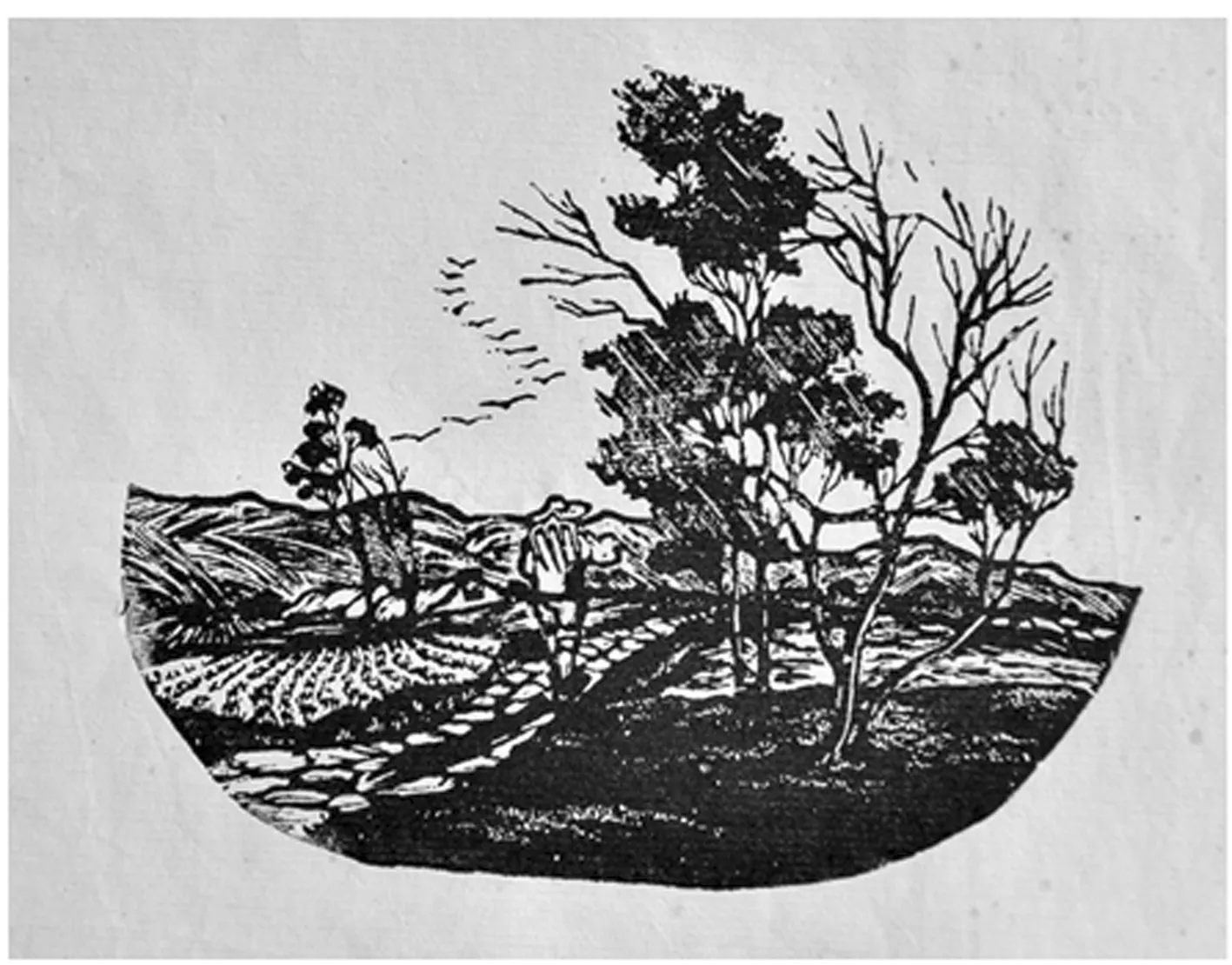

图2 林间

大约五十年代末,郑震开始深入研究刀木间的趣味,发现刀法变化可以调动画面整体氛围,单一的刀法降低了艺术效果,使画面墨守于形而少了意味,掌握刀法运用才能进一步寻求艺术感染力。根据不同创作需求,刀法的处理能在一定程度上表现艺术家的观点和趣味,富有创造性的艺术语言必定不是因袭与模仿,它包含了艺术家主观的情感。如作品《林间》(图2)不再是对现实生活场景的直观再现,他细腻的刀法多变统一、刚柔并济、虚实相生,画中树木和人物,有了另一种趣味,像是创作主体赋予了他们激情,大块面的黑白处理表现了一种恬美宁静的意境,有王维诗“返景入深林”的清新自然。用刀法来表现绘画中的三大关系(即黑、白、灰)尤为重要,黑白的强烈对比是单色木刻主要的表现手段,灰色介于二者之间,为了将现实生活中丰富的层次表现出来,就需要刻出不同大小、粗细、疏密、聚散的线条,总之黑白灰关系的处理能影响整体画面效果。

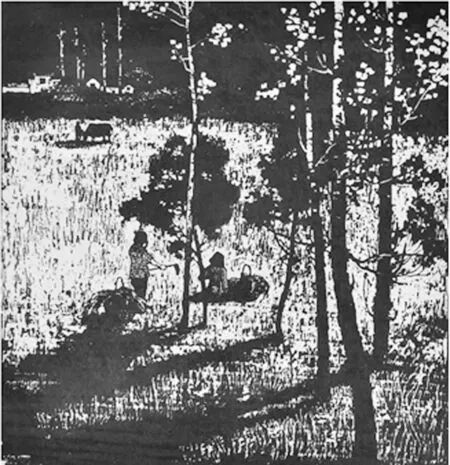

1958年“大跃进”限制了艺术发展,标语、口号式的作品成为潮流,郑震仍坚持遵循美术创作规律,真诚面对现实生活,保持对艺术的热情,用严谨的刀法雕饰大自然的风韵。如作品《在佛子岭人造湖上》(图3),场景取自新建的佛子岭水库,画面中创作技巧多变,黑白关系处理恰当,远山与水波纹的刻画是黑与白的过渡,和谐地将近景与远景衔接在一起,虚实交替,优美的构图、缜密的刀法都透出毛泽东词“高峡出平湖”的境界,作品倾注了真挚的情感,表达了对祖国山川的热爱,给人诗词般的审美感受。该作品标志着郑震版画作品的成熟,他从徽派古版画的法度中走出,寻求适合自己的艺术语言,发掘现实生活中无处不在的韵味,从辽阔山川到田间一隅,深入生活,通过反复实践,精准地表现对象,将浓厚的热情嵌在作品中。正如恽寿平所说:“笔墨本无情,不可使运笔墨者无情;作画在摄情,不可使鉴画者不生情。”[2]在此尽可说“刀木本无情”,是郑震赋予它们情感,从单纯的刀法变化中找寻趣味,将人们带入深远的艺术境界。作为版画艺术的表现语言,刀法是其中一个重要因素,“以刀代笔”不是“以刀仿笔”,只有理解了“刀”与“笔”的区别,才能熟练地将中国画里的“骨法用笔”用于“运刀于板”。

图3 在佛子岭人造湖上

2 “清幽隽永”的套色探求

1960年,郑震参与了由赖少其同志组织和领导的大型套色版画创作《黄山组画》,该组画悬挂于人民大会堂,尺幅较以往版画之大,吸取古徽派版画的线刻技巧,融合西方绘画的色彩技法,具有强烈的色彩冲击力,是对古版画表现语言的创新,标志着新徽派版画的诞生。套色版画是由多块色版套色印制而成,技法源于中国传统木版年画套色法,这种木版套色法在我国有300多年历史,明清时期的杨柳青木刻年画和潍坊民间木刻年画都是采用这种方式,利用多版套色,使版画既有刀味,又有色彩的丰富性,呈现更好的画面视觉效果。“用色彩套印的版画,色彩丰富了版画艺术的语言和表现手段,套色版画以其瑰丽多彩的色彩而引人喜爱。”[3]版画在色彩运用上的道理如同刀法一样,不是简单地对实物再现。由于创作工具的局限性,画家在有限的木板上将自然色彩概括表现,作品具有一定装饰性,更能表现画家的个人风格。

20世纪五六十年代,郑震的版画创作逐渐成熟,写实的、诗意的版画语言在传统艺术的引领下茁壮成长,在本体表现语言上不断汲取汉代画像砖石、中国画、西方绘画元素等优点。与同时代赖少其、师松龄等古朴厚重的版画风格不同,郑震的作品是新徽派版画清新淡雅的代表,他以熟练的刀法架构主体,着以丰富的色彩,营造清秀雅致的氛围。创作于1979年的套色木刻《薄暮时分》(图4),作品以深蓝为底色,树干背阴面的赭色与薄暮中呈现的粉色相协调,体现了色彩高度的概括能力,用最少的颜色印出丰富的画面效果,营造了淡雅的气氛。晚归的村民、远方的鸟儿、参天大树在夕阳笼罩下显得多姿多彩,仿佛正是画家的自我写照,虽是暮色降临之际却也可以是如诗如画的灿烂生活。

图4 薄暮时分

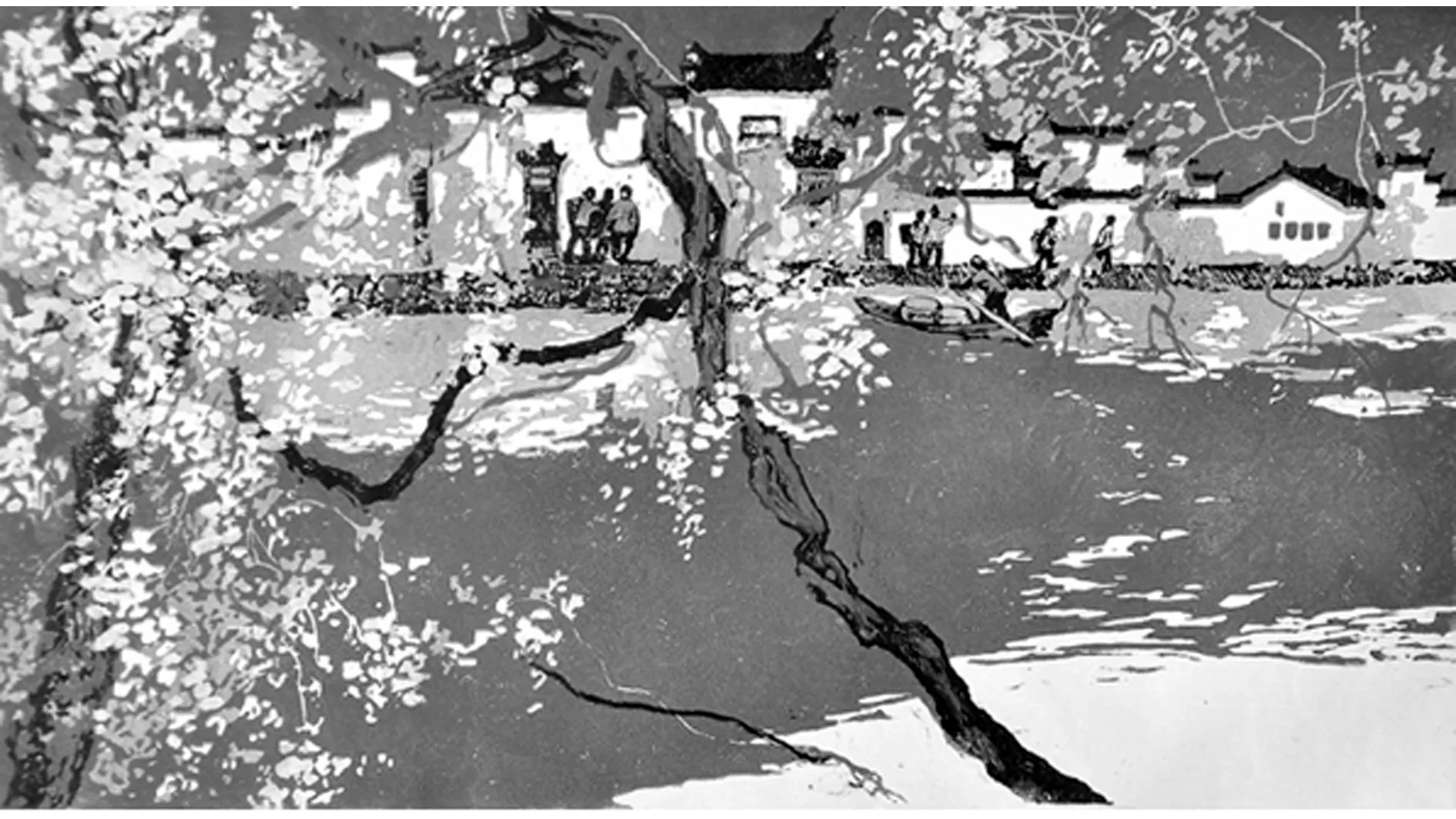

图5 花里人家

图6 月出东山

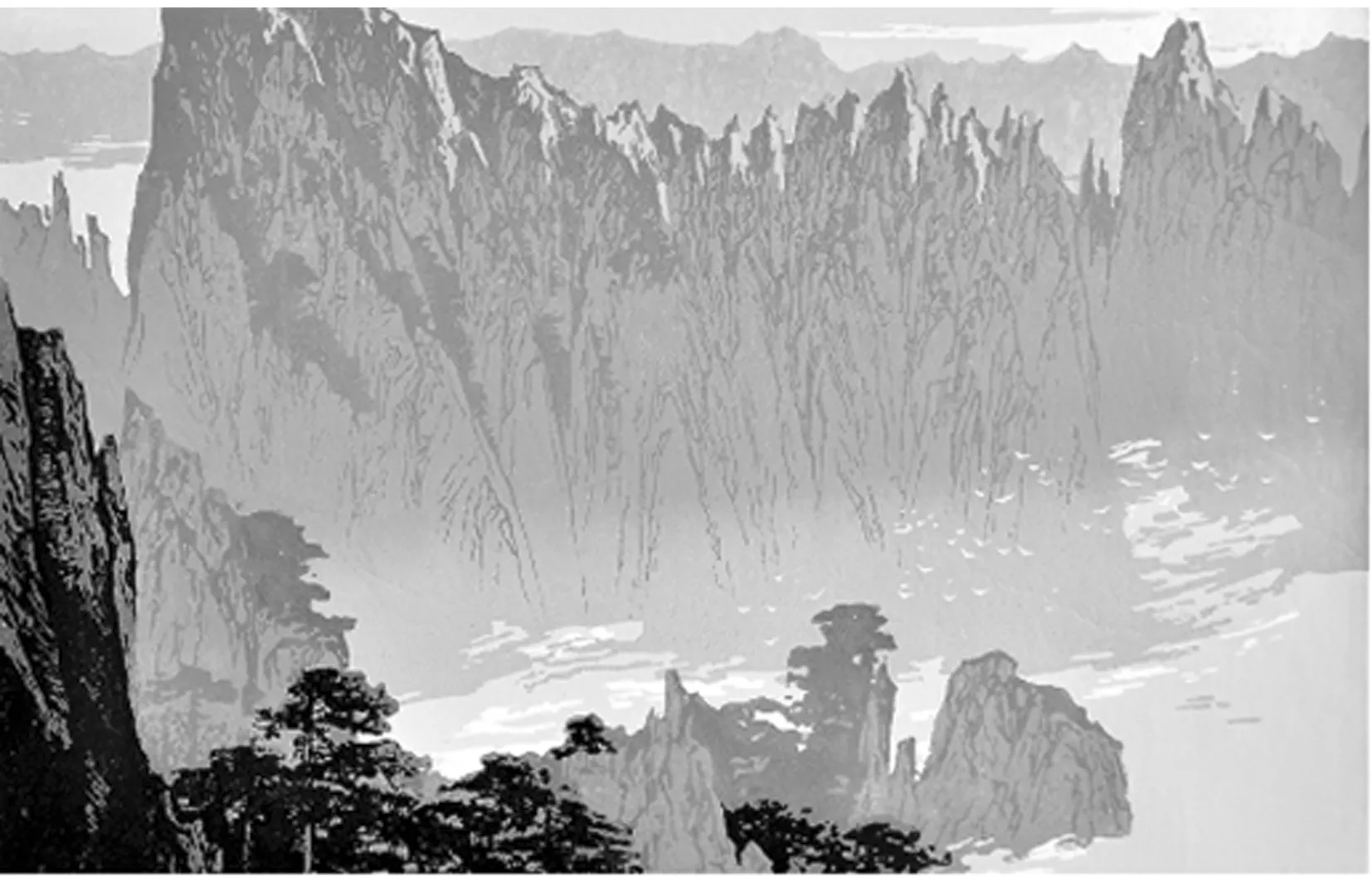

1984年创作的《花里人家》(图5),紫藤花将观者引入清新浪漫的环境中,透过藤蔓可以看到高低起伏的徽派建筑,花瓣飘散在河面上,一叶小舟划过,仿佛留下了优美的歌声,带走了阵阵花香。该作品色彩经过画家个性化处理,没有局部追求色彩“写实”性,淡淡的紫色在画面上起到了点缀作用,使画面更为灵动,在注重色彩的基础上又以线刻为支撑,统一画面整体视觉效果,既表现了大自然的真实美,又增添了色彩的感染力。从视觉艺术角度出发,画面整体感觉的呈现至关重要,每一块色彩布置都能影响观赏者的视觉感受,色彩之间对比、配合(对比色、补色)能调动画面的节奏感,表现力更强,也更能体现画家的情感。如1984年创作的《月出东山》(图6),画面整体基调为冷色,蓝、黄、橙色之间相互配合,远处的景色拉开了画面层次,既表现了月色笼罩下寒冷的氛围,又体现了画家对劳动者的赞美。刀与木两种硬质材料相互碰撞产生的刀痕,是画家提炼而成的有意味、有形式的表现语言,刀法的改变使物体展现出轻重、缓急、厚重、粗糙等画面效果,但单纯的刀法在塑造形象的过程中难以表现画家心境,所以需要色彩来“软化”刀痕。色彩装饰不仅能丰富画面效果,而且使刀法这种独立的艺术形式更富生命力。刀与色的配合是套色版画的核心部分,当然,构图、构思也同样重要,这就需要画家在创作过程中不断创新,发现新的表现语言和形式。1996年的版画作品《黄山晨曦》(图7),采用多层(七层)套版的方法,刀法刚劲表现了黄山的巍峨,色彩多变体现了大自然的妩媚,线条学于中国山水画中山石的皴法和设色技巧,用山体的青色与群峰顶尖的红色进行对比,突出曙光初照山头的景象,又以淡黄、淡紫的云和背阴处山峰的茶褐色相比,在现代技法的基础上,融进中国传统木刻技巧,重建了以意象造型为基础的东方审美意识。顾祖钊曾评价此画:“不论从技法上还是从意境上,都达到版画中国化的最高境界,但它并没有失去版画独特的风味。”[4]

图7 黄山晨曦

套色木刻的发展并非一帆风顺,大部分版画家认为木刻就应该只保持它的刀味、木味,色彩的介入破坏了木刻版画原有的趣味。但事实是,只有将刀法和色彩配合使用才能丰富画面的节奏感。在套色版画的创作中,由于工具限制,色彩的表现不能像其他画种一样自由,但色彩基本规律是一致的,在统一的氛围下设定色彩基调,这是色彩运用中的一个重要课题。

3 “情景交融”的时代特征

我国近代版画在国内外享有很高的声誉,与其他国家的版画艺术不同,它具有鲜明的时代气息,反映了我国各地的风土人情,从民族传统文化到现实生活,版画家用不同的创作题材表达对时代的态度。郑震曾说“艺术家和时代审美需求的结合是非常重要的,只有如此,他所追求的独创风格,才会成为受到人们喜爱而具有时代价值的作品。”[5]一个真正的艺术家,他是以生命融入创作,不断吸收优秀文化的滋养,创作出有生命、有活力的艺术作品。

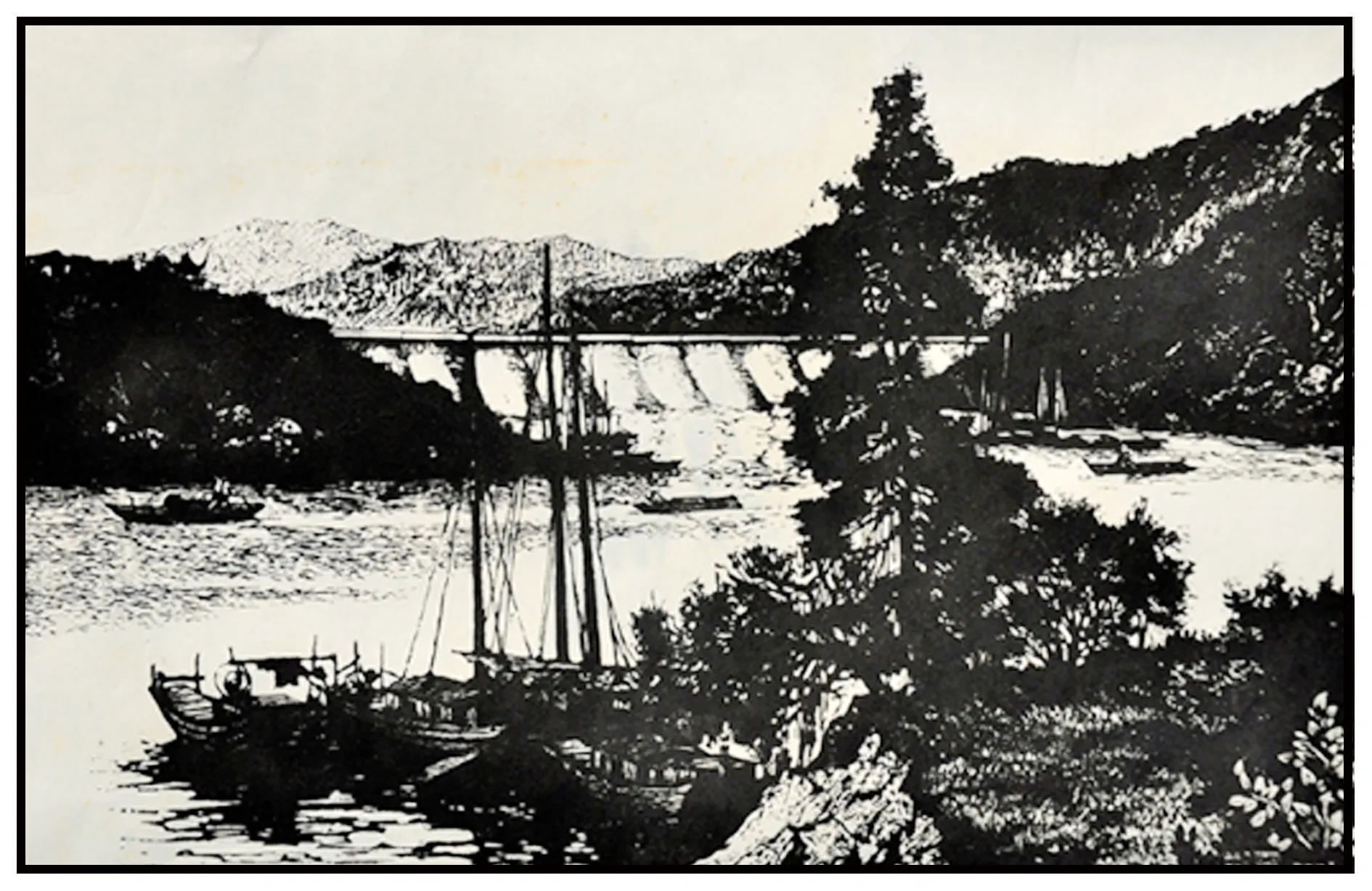

图8 马钢夜色

图9 翠雨江南

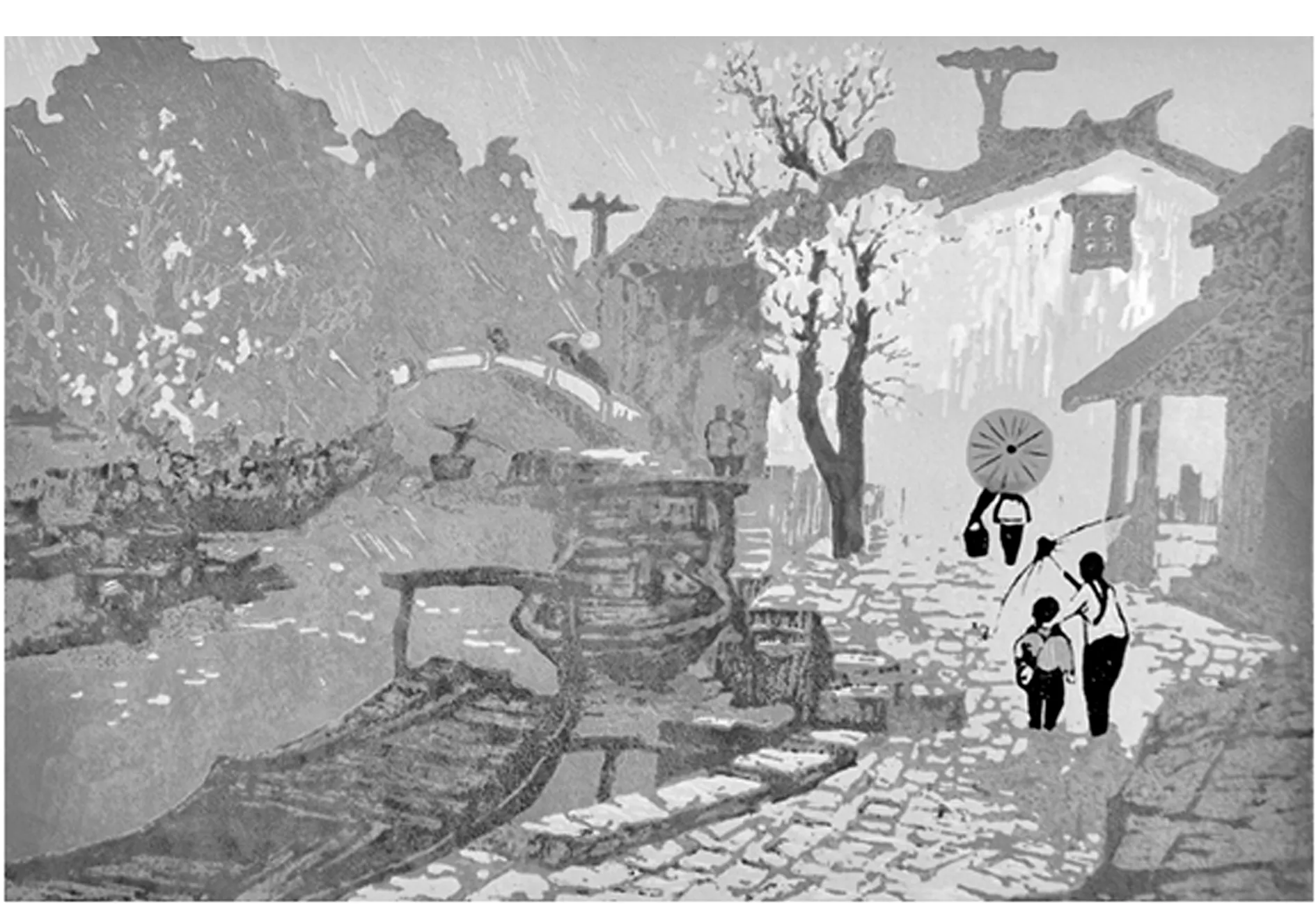

20世纪七八十年代,经历过政治动荡的郑震并没有在艺术创作中表现愤懑不平,他把审美的眼光再次投放现实生活,版画作品《秋林曲》《万木春》《老树春深》均是以树木为创作题材,与《林间》相比,这些树木显得更为蓬勃不屈,造型无陈陈相因之感,构图饱满,色彩变化与刀法线条相配合,画面效果和谐统一,表现了大自然清新优雅的意境美。这些作品是他对版画中国化的大胆创新,钻研其他绘画的表现语言,融入传统民族精神,使画面意味深远。自古“境界”是中华民族艺术的核心部分,透过它能看到艺术家画法之外的灵境世界。美学大师宗白华在《中国艺术意境之诞生》一文中提道:“艺术家以心灵映射万象,代山川而立言,它所表现的是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗,成就一个鸢飞鱼跃,活泼玲珑,渊然而深的灵境,这灵境就是构成艺术之所以为艺术的意境。”[6]此时的郑震已年过半百,作品中他借刘禹锡诗“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”感叹时光的流逝,借顾炎武诗“苍龙日暮还行雨,老树春深更著花”表明积极向上的态度,以诗词入画,使版画作品更耐人寻味。他在教学中多次提出艺术创作须“深入生活”,加强对民族审美意识的理解,从现实生活中找寻艺术美。在下放农村的日子,他坚持创作,1972年创作的套色版画《胜似春光》,以促进生产为主题,含蓄地表达中国传统艺术,画面以暖色基调营造温馨繁荣的气氛,是画家对祖国美好未来的寄托。同样创作于1972年的《飞雪迎春》以拥军为主题,虽为时代而作,但丝毫看不出“文革”的痕迹,它象征着繁荣、强大、积极的国家。《马钢夜色》(图8)创作于1989年,这一时期国内钢铁事业飞速发展,郑震深入建造基地,创作了一系列的版画作品,表现了工厂兴盛的景象,是画家对祖国发展的美好期许。郑震的艺术创作中没有概念化、庸俗化、标语口号式的倾向,他始终遵循艺术创作规律,用考究的表现语言塑造意味深远的主题。郑震版画中另一主要特征是对农村风貌的抒情性表达,江南多微雨,烟雨朦胧的江南小镇本就是一幅生动的画作,用西画技法表现东方意境美,是他在20世纪80年代版画作品的主要表现语言。套色木刻《翠雨江南》(图9)创作于1979年,粉墙黛瓦、杏花微雨、小桥流水使观者情不自禁地进入画中,感受江南小镇的诗意与画家的情怀,熟练的刀法与丰富的色彩变化使得画面呈现出彩墨山水画的效果,行人与周围环境融为一体,营造了恬美宁静的氛围,是画家对新农村新生活的赞美,也是画家追求美好生活的表现。郑震在版画创作中不断探索新道路,学习中西方艺术创作手法,用不同的艺术效果赞颂时代美,采用东方的审美趣味,追求意境美。如套色版画《粼粼水乡》,该作品借鉴了西方绘画的构图方法,表现新农村和谐的场景,构图、色彩技法虽学于外来文化,但画面中包含了传统徽州元素,营造了东方艺术境界,体现了画家对家乡的热爱。

郑震的版画作品均是他对现实生活的真实感受,所刻画的形象也都饱含激情。他的创作对象从名山大川到村间一隅,从平凡的生活中寻找新的题材,赋予它们新的情感,正如王国维在《人间词话》中所说“一切景语皆情语也”[7]。他热爱山川,热爱中国传统文化,他尊重艺术规律,在现实生活中寻找东方的诗意,给版画中国化道路提供了新方向。

4 结 语

历史有意识地更新艺术表现语言,细品郑震的作品,那是对民族艺术精神的深刻体验,在中国传统木刻艺术的引导下,深入探索版画表现语言,以新的形、新的色去创造新的道路,使版画作品既有色彩创新又不失刀木趣味,将多种艺术融入时代精神,体现了他对民族审美意识的理解。鲍加是这样评价他的:“他创作的灵感是大自然引发的,作品毫无虚假和矫饰,更不去违背艺术的特殊规律而给有限的画面沉重的负担。”[8]艺术家在作品中所表现的情感,都是由现实生活所感得,真实的生活感受无形地反映时代精神,如何将这感受转化为艺术表现语言?这就要求艺术家在创作时尊重艺术发展规律,顺应时代潮流,以新的技巧表现新的内容,从平凡中寻找生活的美感,抒写新的画境。