公众参与视域下水污染治理对策探究

——基于南京市J村的实证调查

彭 雪

(河海大学公共管理学院,南京 211100)

1 问题的提出

当前中国城镇化快速扩张的同时也带来了一系列环境问题,水污染事件频繁发生,并逐渐呈现出由点源污染向面源污染转化,由外源污染向内生污染转化。由此产生的水污染治理也逐渐从末端治理转向对污染源头的治理,政府治理与公众参与相结合的方式愈发占据主导地位。为进一步提高水体质量,近几年,江苏省政府不断加大水污染治理中人力、物力、财力的投入,采取一系列防治措施,提出未来将用5~10年的时间实施“净水”计划,并颁布了《江苏省水污染防治工作方案》。基于此,南京市也出台《南京市水污染防治行动计划》,采用“河长制”聚焦全市水污染现象,显示出政府治理的决心,也取得了初步成就,然而仅仅依靠政府的力量无法从源头彻底解决水污染,要突破这种局面,公众参与水污染治理便成为不可或缺的一环。

20世纪80年代参与式民主在西方得到广泛传播,进入中国后,十六大报告中首次将“公众参与”作为政治体制改革的重要举措[1];2015年环境保护部颁布《环境保护公众参与办法》,明确规定了“公众参与”具体要求、参与方式、原则、权利等内容,提出全民参与环境保护;十九大报告也紧盯环境保护的重点领域,建立起社会组织和公众共同参与的环境治理体系,加大公众参与力量。然而从国内现有的研究成果来看,从公众参与的视角来防治水污染问题的研究并不多,大多都是对公众参与的必要性和重要性进行陈述。王勇认为,开放性流域和闭合性政府之间的差异,会促使政府间对于政绩和利益的恶性竞争,抢占、破坏水资源却相互逃避治理水污染的成本,进而造成流域内水污染治理的“囚徒困境”[2];范仓海认为,在水环境的治理中,政府承担着重要责任,包括财政、制度、监管和社会整合责任,然而实际的实践中,却存在的许多问题影响了政府各项责任的实现[3];周黎安在其政绩锦标赛理论中指出,尽管政绩锦标赛会对中国地方官员产生激励作用,同时也会由于一味的追求政绩而忽视公共利益的实现[4]。

正是基于这样的背景下,选择南京市J村进行实地调研,借助问卷及深度访谈的研究方法,了解该村村民在水污染治理中公众参与的现状,分析在此过程中公众参与所出现的问题,借鉴以往的经验,探究提高公众参与水污染治理积极性和有效性的方法,使公众参与行之有效。

2 研究方法

调查主要采用问卷和访谈的方法,按照发现问题——提出问题——分析问题——解决问题的思路,对南京市J村公众参与水污染治理的现状进行实地调查。在南京市近郊“城中村”J村内,随机抽取调查对象,进行入户访谈并发放问卷,同时也在村内活动中心、小广场以及学校等人口密集场所展开实地调研,现场发放问卷调查。本次调查共发放320份问卷,除去回收中的遗漏,经过内部一致性核查,共得到有效问卷302份,问卷有效率约为94.4%,最后形成问卷统计数据库,成为调查的基础数据和直接依据。问卷主要涉及三方面内容: 一是公众的基本信息(详见表1)。二是公众对该村水污染治理的认知情况。三是公众参与水污染治理的意愿。

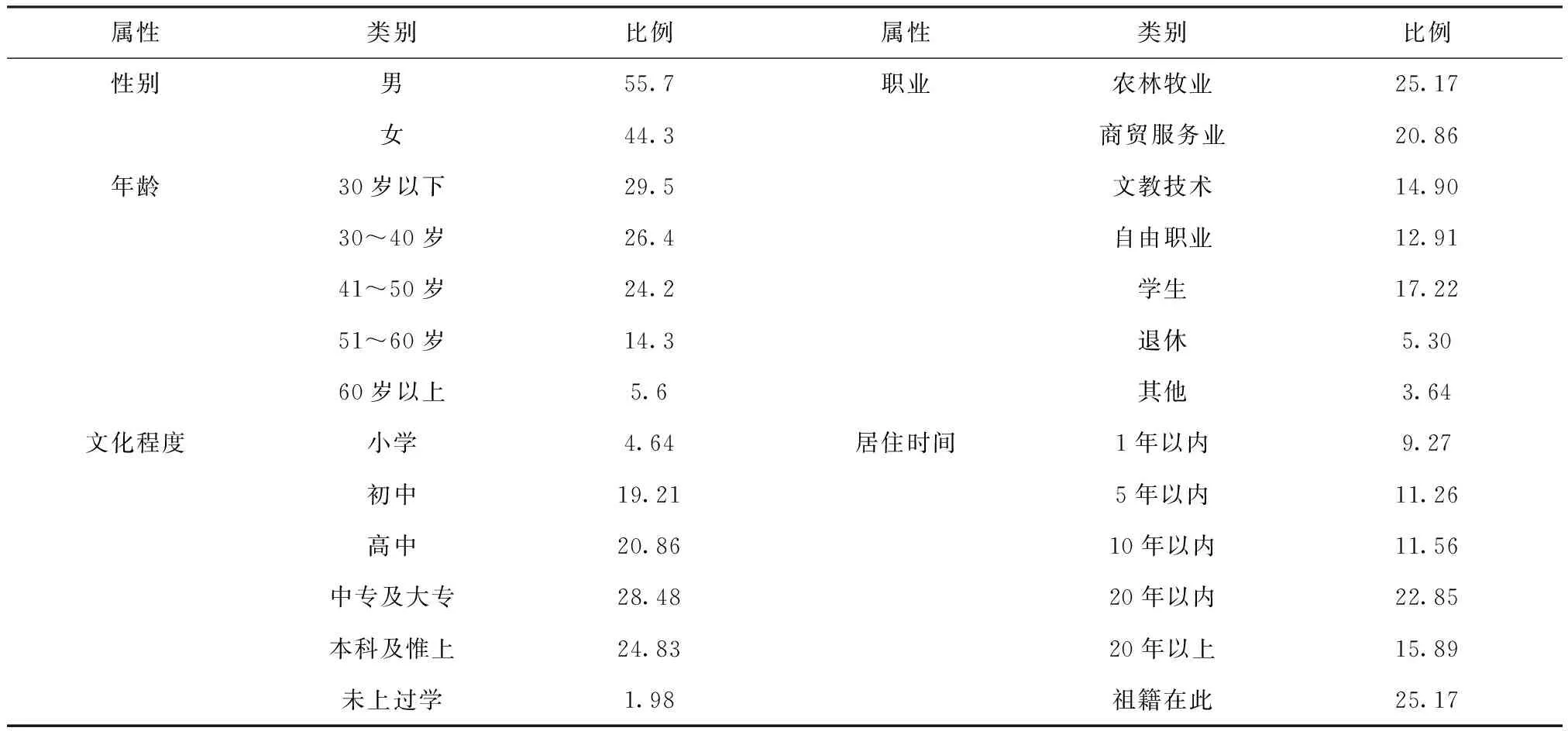

表1 样本基本情况表Tab.1 Sample basic situation (%)

3 J村公众参与水污染治理的现状调查

3.1 J村水污染基本情况介绍

南京市位于长江下游中部地区,地处江苏省西南部,市内河流纵横交错,水域面积达11%以上。南京市内的河流主要有秦淮河、金川河、玄武湖等大小河流湖泊,长江穿城,沿江岸线总长近200km,境内大小河道共120条,分属两江、两湖、两河[5]。总体来讲,南京市内水资源十分丰富,对城市经济建设起到至关重要的作用。然而伴随着城市进程加快以及外来人口的大量涌入,水环境指标明显恶化。

J村位于南京市西郊沙洲圩南部,北依秦淮新河,距长江仅3km距离,水陆交通便利,素有“鱼米之乡”之称。近年来随着不断深入的社会主义新农村建设,当地村民的钱包渐渐鼓起来,生活水平也越来越高,但随之而来的环境问题也开始突显,其中最明显的就是板桥河水污染。板桥河自江宁谷里流入板桥新城,全长11.5km,流经J村,为当地村民带来丰富的水资源,然而,由于J村为带动经济发展,分布着大大小小的工厂企业30余家,产生出大量的工厂废水和工业废渣,由于城镇化不断加速,大量外来务工人员涌入J村,一方面为经济发展带来了充足的劳动力,另一方面也产生出各种生活垃圾,导致原本清澈的板桥河变为遭大家唾弃的“黑臭河”。

3.2 J村公众参与水污染治理的制约因素分析

虽然南京市目前在水污染治理中建立了公众参与机制,但公众并未发挥其应有的作用。参与机制的不健全,成为阻碍水污染防治工作的一大障碍,使水污染治理陷入困境,在J村的实地调查中也反映出公众参与所存在的问题。

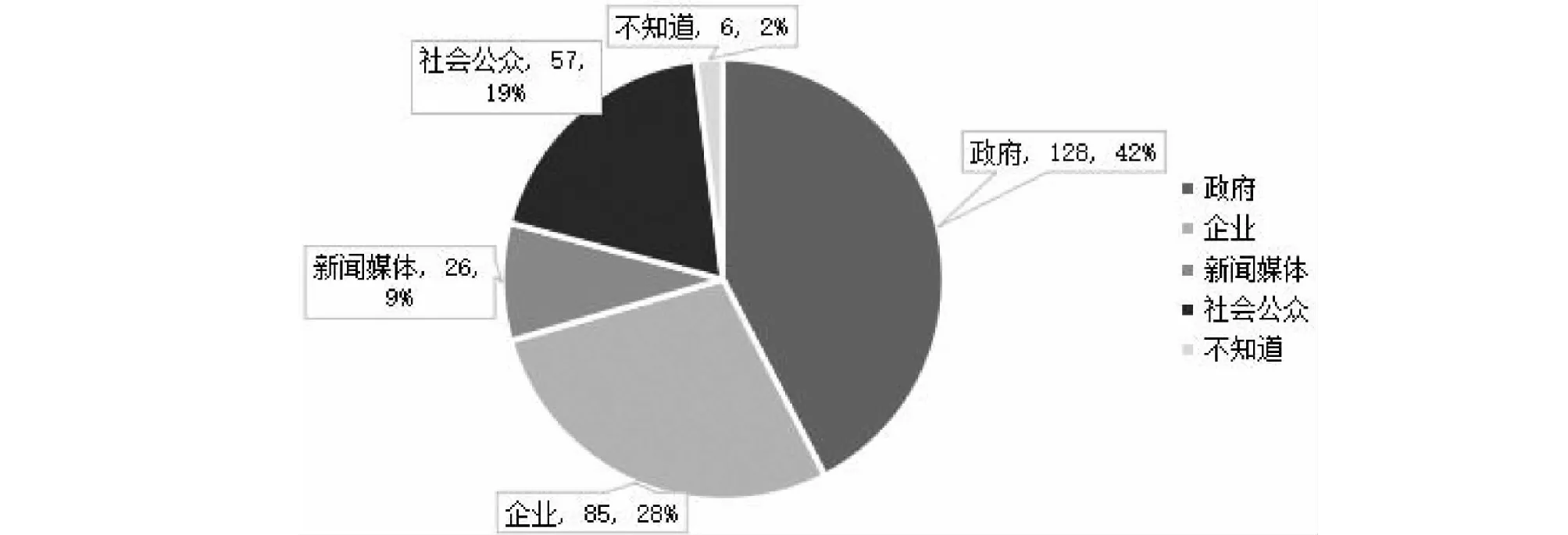

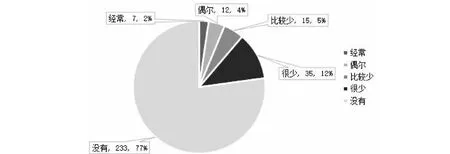

3.2.1 公众对水污染的参与意识淡薄

公众对公共事务的认知程度奠定了公众有效参与决策的基础。对板桥河污染情况能够充分认知,能够明晰在水污染治理方面的权利义务,成为有效发挥公众参与力量的前提。在调查中相当一部分村民认为水是公共物品,治理水污染是政府的事,个人所起到的作用很小。被调查对象中有 42% 的受访者认为政府在治理水污染中应承担主要责任,其他依次是企业和社会公众,分别占28%和19%(如图1所示)。

图1 公众治理J村水污染的主要责任方调查情况Fig.1 Investigation of main responsible praties for water pollution control in village J

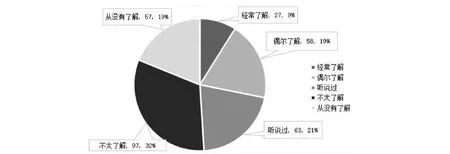

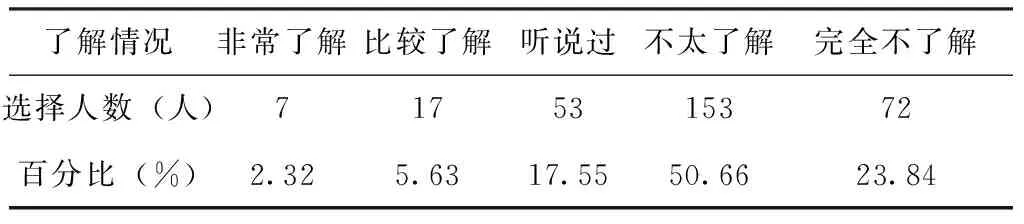

3.2.2 公众缺少对水污染治理信息的知情度

根据对村民的访谈得知,J村不少村民只追求眼前利益而不顾长远利益,明知道板桥河水污染日益恶化,甚至已经威胁到日常用水,却仍然无动于衷。很多人表示,治理水污染与己无关,也有人表示,即使有参与治理的意愿,也不知从何做起,村民难以获取充分、及时的治理信息,信息的不对称使得公众参与水污染治理成为空谈。调查问卷中也同样反映出这一问题(如图2所示)。经常了解治理信息的公众仅占总数的9%;从没有了解和不太了解的公众合计占51%,超过半数,足以说明公众没有获取充分的治理信息。而水污染治理所涉及的范围广,公众以个体之力很难了解全面、真实的信息,无法参与决策和监督。

3.2.3 公众参与水污染治理决策的水平低,且方式单一

治理水污染要求专业性的知识储备,然而公众参与治理的内容和深度不够,没有真正把公众参与落实到社会责任中[6]。同时,公众参与的领域并未触及到环境决策,这些不足都决定了公众参与水平较低。考虑到J村村民的知识水平以及参与意识不高,因此在问卷调查中将问题设计为“您是否听说过或者参加过治理水污染的听证会、座谈会等?”,调查结果如图3所示。

4 J村公众参与不足的原因分析

4.1 政府主导型文化导致公众参与意识淡薄

自古以来中国便产生出“臣民意识”的封建思想,深受中央集权观念的影响,公众习惯于依附政府的集中决策,同时,“全能型政府”的政治文化也制约着公众的决策参与,长期以来中国都是以政府为中心的自上而下的环境管理模式[7]。政府主导型文化在中国的政治文化中始终扮演着重要角色,公众也因此无法进行有效地集体性行动来参与水污染治理,从而抑制了公众参与的热情,难以激发出主体责任意识,使得公众的参与意识一直未得到有效提升。我国政策制定和实施均采取“自上而下”的方式,这些因素抑制了公众参与政治的积极性,而且使得公众难以认清自身的政治角色,缺乏参与意识,并且以政府推进为主导的政策制定方式导致群众基础薄弱,政策的施行也易与公众产生分歧。

图2 公众获取治理信息的情况Fig.2 Public awareness of the govemance information

图3 公从参与决策情况Fig.3 Public participation in decision-making

4.2 水污染治理的法规制度和管理体系不完善

2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修改的《中华人民共和国环保法》明确规定公民有保护环境的义务,同时确定了公众参与的原则,强调了政府及其相关部门有监督管理的权利,而监督的主体并不包括公众。《环境保护法》第6条规定:“任何个人和单位都有保护环境的义务,并有权检举和控告对破坏和污染环境的个人和单位。”虽然有环境方面的法律法规,但这些法律所规定的内容过于宏观,缺乏可操作性,难以在具体的水污染治理中进行实践,无法为公众参与提供强有力的法律保障。如表2所示,在问卷调查中,有选择“不太了解”的人超过半数,占总人数的51%,选择“完全不了解”的人占总人数的24%。可见,公众对水污染治理法律法规的认知程度较低。

表2 公众对水污染治理法律法规的认知情况Tab.2 Public awareness of water pollution control laws and regulations

4.3 公众自身素质欠缺且社会组织化发展水平低

现如今,各国各地区纷纷建立环保组织,越来越多的民间环保组织如雨后春笋般涌现。虽然环保组织在数量上呈现上升趋势,却很少出现由公民自愿自发组织起来的环保组织,就算发展到一定规模,出于公民自身分散的特征也难以集中到一起,因此很难组织和号召公众参与环保决策,更谈不上例如水污染治理这类专业性强且只专注于环境某一方面的民间环保组织,并且这类环保组织大多是由政府主导组织和提供经费,自主权少之又少[8]。不仅如此,公民自身素质低也成为公众参与水污染治理的一大障碍,就目前而言,我国公众即使具有一定的环保意识,大多也出于维护自身权益的需要,多数群众只有在危害自身权益时对环境才有较高的关注度和参与度,这与经济发展水平有直接的关系。

5 推动和完善J村公众参与水污染治理的对策

板桥河水污染治理是社会公共事务,增强公众参与水污染治理能力,是我国水污染治理中公众有效参与的重要条件之一。现阶段,国家在水污染防治领域的投入甚大,然后治理效果并不突出[9],要破解这一困境,基于对公众参与视角下J村水污染治理的制约因素分析,提出如下对策。

5.1 加强教育,塑造参与型文化,培养公众参与水污染治理的素养

水污染的有效治理关乎整个社会的福祉,依赖于全社会的共同行动,这是建立在全社会共同保护水资源意识的基础之上。因此培养公众参与水污染治理的意识,教育是重中之重,加大防治水污染的宣传力度,在学校和社区开展环保教育活动,让环境保护渗透到公众日常生活中,并且充分发挥新闻媒体的舆论喉舌的作用,加强对公众的道德教育和法制教育,提高公众保护水资源环境的素养。

5.2 建立健全公众参与水污染防治的组织基础和法制保障

在水污染治理中,民间环保组织扮演了发动、桥梁和监督的角色,作为水污染治理中的主体之一,也发挥了相应的作用。因此鼓励公众加入环保组织,并建立健全民间环保组织的制度基础,不仅扩大了组织的规模,还能够提高公众参与组织化的程度,促使广大社会公众成为民间环保组织角色中的一员,发挥角色所赋予的权利。与此同时,推动公众环境权的发展,保障公众环境权的实现,将公众和社区纳入环境监督和环境权的体系中,也是公众参与水污染治理等环保事业的重要法律基础和制度保障。

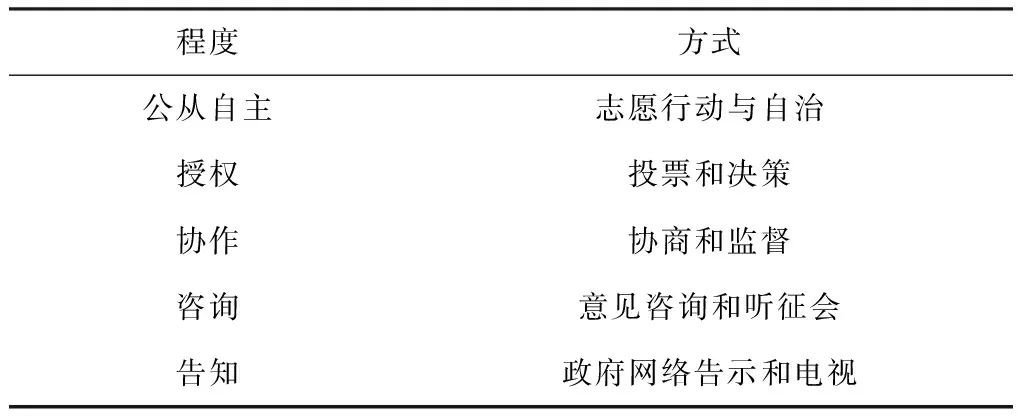

5.3 拓宽公众参与水污染治理的渠道,建立信息多元交流模式

大体上来说,公众参与水污染治理的渠道以及相对应的参与程度如表3所示,从公众自主参与到被告知,自上而下的参与程度呈现出递减的趋势,因此拓宽公众参与的渠道,不仅仅需要政府电子政务平台,还可以利用民间环保组织、新媒体、互联网和信访制度,通过公众志愿行动和社区自治等方式提升公众参与的程度,使得参与渠道逐渐多样化。

表3 公众参与的程度与对照图Tab.3 Degree of public participation and comparison

建立起有效的信息多元交流平台,完善信息公开,并扩展环境信息沟通方式,能够对维护公众的环境知情权产生重要作用。在水污染治理中,打通政府、企业、社会公众三方之间的隔膜,建立起三者有效沟通的桥梁(如图4所示),将防止水污染变为整个社会共同的责任。

图4 水污染治理信息集成反馈平台Fig.4 Integrated feedback platfom for water pollution control information