鄱阳湖流域“土库”及其衍化建筑的空间类型研究

门畅

1 研究缘起

江右,是中国历史上的一个地理概念,古人“以西为右”,长江自九江往南京一段(皖江)为西南——东北走向,江右则指这段长江以西的地区。唐玄宗曾在此设立“江南西道”,后逐渐演变为今天的江西省[1]。历史上,经济、文化重镇多产生于水路发达之地,江右地区北临长江干流之上的鄱阳湖,同时有赣江等水系贯穿整个地域,便利的交通条件使发达的中原文化得以大量传入。故自古以来,江右地区的经济和文化都较为繁荣,拥有著名的商帮“江右帮”和文化派系“风水形势宗”等。虽然与江左地区相比,对江右地区的风土建筑研究较为匮乏,但其建筑水平不应被忽视。

江西地区地形复杂,人口流动性也较强,加之受到邻近地区的影响,江右风土建筑呈现出复杂多样的特征。既有研究中,已出版书籍[2-4]对江右风土建筑的研究关注点多在赣东北景德镇、婺源的风土建筑以及赣南围屋等特殊类型;余英[5]和郭谦[6]从民系角度出发,对聚落和民居进行了比较研究;李国香[7]和潘莹[8]采用“自下而上”的研究方法,分别对江西传统聚落建筑的区系进行了一定程度的划分。

本文主要关注鄱阳湖流域的风土建筑及其衍生型。作为赣文化圈的发源地,早在新石器时代晚期,鄱阳湖流域的水稻农业和饲养业便开始发展,在该流域逐渐形成稳定的人口聚落,加上其三面环山的地形天然阻滞了与外界的交流,因此,其民居的清水空斗砖墙、“坐金望栋”的“过白”以及每进院落地坪逐渐抬高等特征,呈现出一定的地域原生性。[9]

笔者从鄱阳湖流域普遍存在的“土库”建筑入手,通过实地调查与资料采集,分析鄱阳湖流域风土建筑的特征,并由此扩展至对“土库”在江右地区的衍变研究,厘清它们之间的发展脉络,对“土库”在形制、尺寸等方面的特征做出定量描述。同时,笔者从整体上把握江右地区风土建筑与东南其它地区风土建筑的区别,尤其是形态上与其十分类似的吴、徽、闽等地的建筑,从而对江右风土建筑的独有特征建立起相对明确的概念,对日后江右风土建筑遗产的保护与再生设计能起到一定参考作用。

2 鄱阳湖流域的“土库”

鄱阳湖流域的风土建筑中,“土库”是最具代表性的一种原生建筑形态。“土”,意指建筑的材料,如夯土墙,土坯砖墙等;“库”,意指有储藏功能的建筑。

明代之前,江南地区“土库”形制的建筑大都取其本意,即以“土”为外围护体材料建造而成的,用于储藏货物或珍贵物品的“仓库”。因需要一定的防火防盗等功能,所以其形式为四面封闭的夯土墙,并含有为采光而开设的天井。明清时期,“土库”所指代的建筑渐渐从储藏空间转向居住空间。在古籍中,根据地区与时代的不同,“土库”所包含的建筑种类非常广泛。除鄱阳湖流域之外,在云南、赣南等地也有“土库”的叫法,但其所指代的对象有很大区别。就鄱阳湖流域而言,“土库”建筑是以“砖”为外墙的“居住空间”(表1),且分布与方言区有一定对应关系(图1)。

江右地区自宋代起进入繁荣期并成为江南的富饶之地,农业和工商业都十分发达,“弃官从商”现象越来越多。明清时“江右帮”商派的产生,使江右地区聚集了大量富裕人家。与此同时,贫富矛盾也变得尖锐,民居的安全性成为富裕人家最重要的需求,而此时以防御性为主要特征的“土库”形制便是最好的选择。明清时期,鄱阳湖流域民居高达6~7 m的高墙、外小内大的“漏斗形”窗口以及窄小的天井都是与其防盗需求相适应的形态[15]。鄱阳湖流域的水稻产量很高,但在该地区并无专门的粮仓,而是将粮食直接置于民居的二层阁楼,用梯子直接进入而不设置固定楼梯,这与将建筑二层作为居住空间使用的徽、吴地区民居有所不同[16]。

早期南方地区的房屋多以竹木墙、土墙和夯土砖墙为主,但南方土质通常比较稀疏,容易损坏①《文献通考》“朱子州县社稷坛说”中写道:“……然亦不言砖砌者,中原土密,虽城壁亦不用砖;今南方土疏,不砌恐易坏。赤土饰之,又恐僭於郊坛,不可用也……”。在明代,砖在民间得到普及,富裕人家在建造“土库”时,出于防御性考虑,便开始采用更稳固、防风防雨的砖墙来代替密度稀疏的土墙。在“土库”功能从仓库转向住宅的同时,外墙材料也由夯土变为砖。这样,“土库”从夯土外墙仓库转变为砖砌外墙天井式民居。

因功能不同,住宅和仓库存在诸多区别。除满足生活与礼仪等基本功能外,民居的形制还会根据主人身份和地位的不同而呈现不同“等级”——主人们在建房时往往希望通过住宅的装饰和规模来体现权力和财力。土库一般为规模较大的住宅,有的存在多进院落,有的甚至建有宅旁花园与后花园等;使用石料奠基,青砖砌筑清水空斗高墙,屋顶由瓦片覆盖;内部以穿斗结构体系为主,梁、柱、桁条和门窗板壁均使用杉木,石、木雕刻精美。其建造工艺复杂,耗资巨大,只有财力雄厚的家族才有能力建造。(图2,图3)江西东西南三面环山,北面的鄱阳湖流域为江西面积最大的平原地带,自古较为富裕,孕育了较多名门望族。因此,“土库”在鄱阳湖流域量大而集中。

图1 鄱阳湖流域县志中有“土库”记载的地区例举(图片来源:门畅绘制,底图为李荣等总编辑,Theo Baumann,中国社会科学院,Australian Academy of the Humanities编《中国语言地图集》,朗文出版(远东)有限公司1987年 版,第B11页)

表1 关于鄱阳湖流域“土库”的多种描述

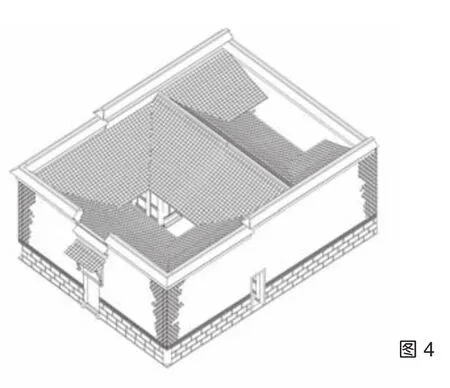

笔者通过对江右众多村落的实地调研,发现鄱阳湖流域天井式宅院有着极大的相似性。其中包括有县志或其他记载的被称为“土库”的民居类型,也有一些被称作棋盘屋、印式屋、直进屋的风土合院,虽叫法不同,但与“土库”形制十分类似。这些宅院从形制和结构特征的角度上看均属同一类型,故笔者将鄱阳湖流域这些形制类似的宅院都界定为“土库”(图4)。

图2 丰城市厚板塘村涂近仁堂(图片来源:门畅拍摄)

图3 南昌市新建区大塘坪乡汪山土库(图片来源:梁智尧拍摄)

图4 土库基型的轴测意向图(图片来源:门畅绘制)

3 “土库”宅院的基本构成

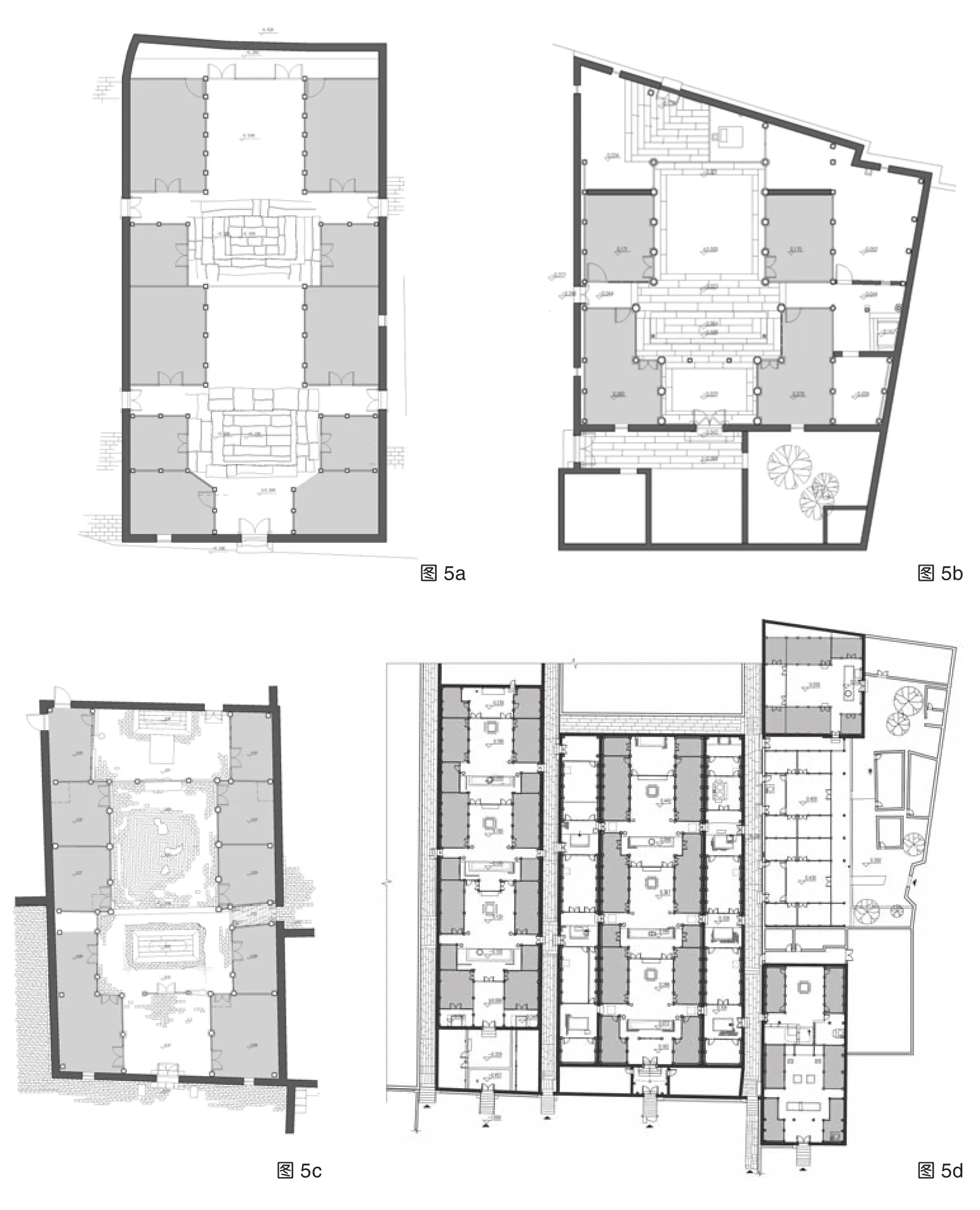

鄱阳湖流域的“土库”,特指规模较大的天井式民居,主要由以下元素构成:厅堂、正房、下房、厢房、天井、院墙和木结构承重体系,提供住宿、起居、杂务、储藏、祭祀、防御等功能。虽然其布局类型多样(图5),但都可还原至一个最基本的形制,笔者称之为“基型”。

通过大量民居平面的整理和分析,笔者将鄱阳湖流域“土库”基型设定如下(图6):

(1)一进半院落,即一个“四水归堂”天井,一个靠后壁的虎眼天井;

(2)两个厅堂,即上厅和下厅,上厅以太师壁为界分为前后厅;

(3)正房、下房分别位于上、下厅两侧,后房位于后天井两侧,厢房位于天井两侧。厢房进深小于正房(即天井宽度大于厅堂宽度)。正房与厢房有横廊相隔;

(4)外围护体四面均为清水砖墙,空斗砌法,砖墙不承重,内分隔为木墙;

(5)穿斗结构体系,前厅内构架为五柱九檩。

3.1 厅与室

在组成鄱阳湖流域“土库”居住空间的众多元素中,厅堂既是人们生活起居的空间,又是生产活动的场地,同时也是子孙后代祭拜祖先的场所。厅堂由下厅和上厅组成,上厅又分为前厅和后厅。前厅空间是各类礼仪活动进行的场所,大型议事、招待宾客、红白喜事、祭祀祖先等事宜均在此进行,立春前的接春,春分前的选稻种等活动也会在前厅进行。后厅的隐私性较强,是家庭内部的私密空间,多为女性日常起居或厨房等杂务空间。下厅的通风条件好,炎夏时节相对凉爽,居民多在下厅左侧放置水磨,右侧放置石臼(当地又称“左青龙,右白虎”),在此处生产劳作。(图7)

居住次序上,中国传统理念中强调“以左为尊”①“以左为尊”的“左”指站在上厅中面对下厅站立的左手边。,“室”作为主要居住空间,左正房为一家之长使用,其等级次序往下依次是右正房、左下房、右下房(图6)。女性居住空间则随着年龄和身份的变化而变化:未出嫁的女儿常住在正房的二层阁楼或后房;女子出嫁后,则随夫家居住于相应房间之中。

3.2 厢房

鄱阳湖流域“土库”的厢房位于天井两侧,屋面方向与正房屋面垂直。由于开窗面积较大、进深较小,所以厢房采光比正房更好。但夏季长时间太阳直射反而使厢房室内温度过高而不宜居住,因此厢房主要作为杂物间或仆役住处。

鄱阳湖流域“土库”中厢房等级较低,一侧与同为较低级的下房相接,另一侧与等级较高的正房以一条横廊相隔。横廊与耳门相连,形成院落内唯一的、横向贯穿的交通空间。横廊也突出了正房的地位。鄱阳湖以东地区部分住宅在厢房与正房、下房之间均设置横廊,与闽、粤等地的“四点金”民居有相似之处,各房间的使用情况也大体相同。其区别在于,设置了两条横廊的“土库”,开门方向仍与“土库”基型相同;而“四点金”民居中,四角的正房、下房向廊道一侧开门。

3.3 天井

在一幢较为封闭内向的民居中,房屋的采光、通风、排水等功能都通过天井来实现。区别于北方的院子,发挥“明堂”作用的天井也大都被认为是民居内部空间的一部分,与“厅堂”一起组成了整幢民居中的核心公共空间。

天井式院落构造、装饰复杂,是富裕人家的专属。有些小型民居为节省成本,采用“拖步”做法,直接将后檐出挑加长至后院墙,形成拖步以代替后厢房,并多在靠墙壁处将后屋檐部分的椽条截断或做明瓦处理,以保证后厅空间的采光。该做法不仅获得了更大面积的后厅空间,同时加大了正房的进深,以弥补原后厢房的厨房、杂务等生活功能空间的不足。

从气候的适应性角度来看,天井虽为房屋带来了一定的光照和通风,但与住宅的气候理想状态仍相差较远。一些研究表明[17-19]:即使是运作良好的天井,热压通风的风速通常也很小;反而是与两端耳门相连的檐廊和两幢住宅之间的巷道口,由于有穿堂风,而成为民居中最为凉爽的位置。由此,鄱阳湖流域“土库”大都把天井开口做的很小,有些甚至将尺度缩小至“一线天”[20];另有一部分住宅在天井檐口处设置竹席或卷帘等方式以遮挡阳光直射,叫做“开合式”天井[21]。在更加酷热潮湿的吉泰盆地地区,住宅甚至完全取消了天井而采用天门、天窗等实现采光通风,减少阳光直射。住宅的天井大都是对房屋进行规划后的剩余之地,但由于各地区的厅堂、厢房等有一些较为具体的尺度范围,因此天井的尺度是各个房间尺度比例关系的反映,与正房和厢房的檐口有关。据各地木匠和石匠描述,将檐口落水点向外延伸20 cm即为天井的边缘。

经过调研发现,鄱阳湖以东和以西地区的天井宽度尺寸范围较广,最小为2~3 m,最大可达4.5 m以上,鄱阳湖以南地区天井的宽度则集中在3.5~4 m;鄱阳湖以西地区天井的深度多在1.5~2 m之间,以东和以南地区的深度约为1 m。从深宽比来看,鄱阳湖以西地区天井的深宽比多在0.4~0.5之间,而以东和以南地区的多在0.3上下,即比鄱阳湖以西地区的天井更狭长。另外根据资料[22]可知,徽州地区民居天井的深宽比多为0.5,东阳民居为0.67,江左地区则多为0.75~1之间,而鄱阳湖流域地区深宽比集中在0.3~0.5,可见,狭长的天井是鄱阳湖流域“土库”区别于江南其它地区民居的特征,而这可能与江右地区气候的炎热与居民的遮阳需求相关。

图5 江右地区风土宅院平面例举(图片来源:同济大学建筑测绘资料)5a.永修县雷氏故居;5b.丰城市白马寨村祥钟华越;5c.高安市贾家村洪发堂;5d.丰城市厚板塘村涂近仁堂

3.4 院墙

鄱阳湖流域“土库”的外墙采用空斗砌法。在古代,砖的价格是一般家庭无法承担的,而空斗砌法可以降低砖墙造价,再加上其具有防火、防水、保温、隔热、隔声等优势,因而渐渐在东南地区普及。同为空斗墙砌法,鄱阳湖流域“土库”砖墙不抹灰、裸露青砖表面的做法,成为其区别于徽、吴、闽等地区砖墙砌法的重要特征(图8)。清水空斗砖墙对砖块和石材的质量要求很高。明城墙建设时袁州府(今宜春)就盛产高岭土白瓷城砖,砖质地细腻、表面光滑、色泽光洁,可见明代起鄱阳湖流域便掌握了较为先进的制砖技术。

“土库”所使用的空斗砖比普通砖块更宽、更长、更薄,如表2所示,砖块长度大都约为260 mm、宽度多大于150 mm、厚度多小于30 mm,鄱阳湖以南地区的砖更轻薄,厚度只有约25 mm。

民居的山墙面多使用“山”字墙做法,即对应正房的正脊处最高,两侧依据厅堂的梁架对应跌落(节节高)。同时,山墙一般高出屋脊,起到防风、护瓦、防火的作用。在调研中发现,金溪县和高安市“土库”的院墙做法有所不同。金溪县的印山村产石,石雕工艺较为发达,多处可见民居正门外墙上繁复精美的石牌坊,且一些小型房祠、家祠有别于“山”字墙做法,使用四面平齐等高的“印”字墙做法(金溪称为井头风、回方万字墙①)。高安地区土库的正立面多用眠砖铺砌,山墙面墙裙部分多用卵石竖向堆砌,上部仍为空斗墙做法。(图9)

3.5 木结构承重体系

鄱阳湖流域“土库”宅院与大部分天井式宅院类似,内部大都以穿斗式木结构承重为主,但构架形式略有不同。“土库”宅院多采用五柱九檩穿斗构架,一柱一骑;较为重要的厅堂或官厅等大型宅院,会在太师壁甬柱对应位置增加两扇“抬梁”构架以增加刚度。根据梁承接方式的不同,增加的“抬梁”构架可分为插接抬梁、担接抬梁和多用于官厅等大开间厅堂的似官式担接抬梁[23](图10)。

图6 “土库”基型与东南地区其他中小型风土宅院例举(图片来源:门畅根据陆琦《广东民居》,中国建筑工业出版社2008年版,第102页“闽粤四点金”,第74页“粤语区‘爬狮’三合院”,第153页“客家围拢屋”,以及课题资料等改绘)

图7 下厅、后厅与前厅空间(图片来源:7a、7b为门畅拍摄,7c为梁智尧拍摄)

图8 进贤县陈家村云亭别墅(图片来源:同图7a)

上述结构类型中,插接抬梁和担接抬梁在形式上较为相似,易于混淆,本质区别在于梁与骑童交接方式的不同。如图10所示,插接抬梁指骑童侧面开口,梁头从侧面插入与其交接,仍为骑童承檩条;而担接抬梁指骑童柱顶开卯口,梁从上向下插入柱中与之相接,梁与骑童顶平齐,共同承檩。

官厅等大型民居厅堂中的三种抬梁构架往往采用减柱做法以获得更完整的厅堂空间,减柱位置上的梁在当地被称为“杠梁”(图11)。在鄱阳湖流域“土库”的厅堂中,有一杠梁减两柱(前大金柱对应处),两杠梁减四柱(前、后大金柱对应处)和三杠梁减六柱(前、后大金柱和前金柱对应处)等形式(图12)。

图9 鄱阳湖流域“土库”立面形制例举(图片来源:门畅据同济大学测绘资料改绘)

表2 鄱阳湖流域“土库”空斗砖尺寸(单位:mm)

4 “土库”的衍化

4.1 一般衍化类型

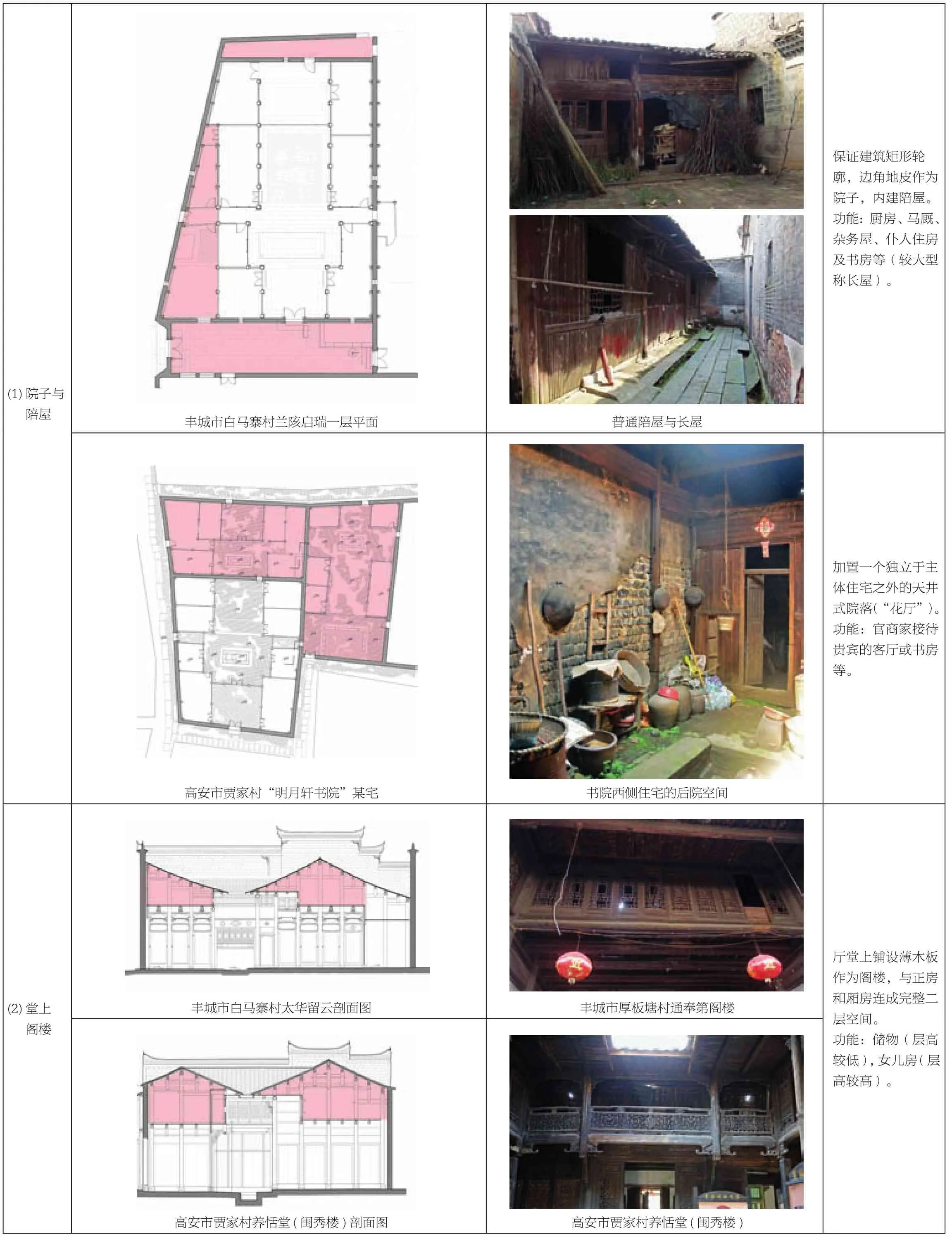

对绝大多数民居来说,“土库”基型仅仅是一个理想状态。大部分家庭都会对“土库”的宅院做出一些改变,以适应家庭自身情况以及住宅周边环境(表3)。

从形式上来看,独户人家的“土库”可以在平面上衍化出院子与陪屋,以扩展活动范围;也可竖向发展,以增加二层阁楼的功能。对于聚族而居的大户人家,“土库”的主要衍化方式为增加院落进数或扩展院落开间,以容纳更多人口,在保证每户人家生活私密性的同时,也使得整个家族有共同的公共空间。

图10 鄱阳湖流域“土库”结构类型例举(图片来源:除括号内标注外,均为门畅拍摄)

图11 鄱阳湖流域“土库”杠梁减柱示意(图片来源:门畅根据同济大学测绘图改绘)

4.2 三合式衍化

鄱阳湖流域的三合式民居,指天井由院墙墙壁(部分有倒座门廊做法)、两侧厢房或厢廊,以及正房围合成的“半进”房屋。此类民居主门多设在山墙面上或正立面偏一侧,且进入后没有类似门厅的特设空间,只留出比大门稍宽的过渡空间而缩小了厢房面积(图13,图14)。

三合式民居是“土库”的一种简化形式,规模较小,不能满足多代同堂的需求;由于大都侧向开门,不能形成明显的轴线空间,因而不便于进行喜、丧等大型仪式活动。另外,与基型相比,没有后天井和拖步的做法,即房屋后部没有女性的私密活动空间,男女可以共用厅堂,尊卑次序弱化。这说明,此种形制所在地区的家庭规模趋向小型化,对传统仪式的观念呈现某种弱化。

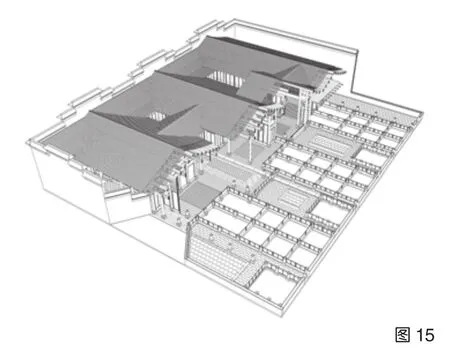

4.3 边厅式衍化

“土库”除了通过增加进数和开间数以实现聚族而居之外,在鄱阳湖流域以西靠近客家铜鼓片地区还存在一种“边厅式”民居,即“土库”的边厅式衍化(图15)。这种民居规模比较大,是多开间衍化,院落中轴线上的天井两侧另设侧天井。但与普通多开间做法不同的是,侧天井并非只用于通风和采光的狭小靠壁天井,而是围绕侧天井为中心形成小型的“三合院”(即边厅式),从而形成一个不同于中轴线空间的生活中心。

从平面上看,基型中天井两侧厢房被取消而变成两个主、侧天井之间的隔墙;“边厅式土库”所有的房间向侧天井开窗,形成了多个次中心(图16)。这样的布局模式使中轴线的公共空间与两侧生活空间脱离开来,即厅堂和天井的仪式性增强,而大部分的生活起居主要在边厅中完成。从空间关系上看,与客家以祖祠为中心,小家庭环绕聚居的模式较为类似,但边厅式形制的正房空间与主厅轴线的关系更为紧密,向心性没有“大屋”、“围屋”那样明显(图17)。而由于边厅式民居多分布于宜丰县等近铜鼓客家地区,因此可以说,它是“土库”形制与大屋形制之间的一个过渡类型。

4.4 天门式衍化

在半天井“三合式”基础上,有些“土库”将前檐直接与前院墙搭接,取消了天井和厢房,而采取在屋面上开启小口、在前院墙上部开窗或使用明瓦等方法以实现室内空间的采光、通风(图19,图20)。这种住宅在当地被称为“天门式”,可以视为天井式“土库”的一种特殊衍化类型。

此种天门式民居中只有一个厅堂,其

它房间围绕其布置,规模较小,为小型家庭使用。将天井取消的最大好处是雨水不入室内,可以保持室内环境的干燥整洁。但仅通过一个侧向开口采光使得厅堂多数情况下都十分幽暗,因此在民居外侧多有前院和侧院作为补充空间如书房、厨房、杂务房等。

表3 鄱阳湖流域“土库”的一般衍化类型(图片来源:除括号内标注摄影者外,均为门畅拍摄)

图12 鄱阳湖流域“土库”杠梁减柱具体做法(图片来源:门畅根据同济大学测绘图改绘)

图13 金溪县黄坊村车臣芳家住宅(图片来源:门畅绘制)

图14 南昌县黎家自然村某宅(图片来源:门畅拍摄)

图15 鄱阳湖流域边厅式民居示意图(图片来源:同图13)

图16 鄱阳湖流域边厅式类型平面示意图(图片来源:同图13)

图17 瑞金市云石乡田心村侣玉公祠平面图(图片来源:《中国传统民居类型全集》)

有些民居中,这些辅助用房通过天井院与主体建筑相连。天井院相当于把“土库”基型中的天井移至室外,成为四面均为砖墙的院子,形成前部以院子为中心的辅助空间和后部完整的居住与起居空间。居住和辅助功能的分离使得居住室内环境更加干燥与整洁,天井的“外化”同时也加大了厅堂进深,有些民居原厢房位置也作为正常居住的正房使用。

大部分研究认为,天门式民居是天井式“土库”的一种变异,是天井这一传统空间特征的退化,该推论从空间演变角度看较为合理。但天门式民居较为集中地分布于吉泰盆地,由于目前并无文献资料抑或建筑实物以确定该地区早期的宅院形制,因此尚无法从历时性角度论证明清时期的天门式民居与天井式民居的关系。另一方面,天门式民居虽然从平面上看仍为围合式格局,但从整体来看实为一幢双坡屋顶的单体建筑,比起由正房和厢房相互搭接围合而成的天井式民居构造更为简单。因此从建构角度来看,两者也可算作不同的类型,而天门式民居的来源也可能与历史悠久的庐陵文化有关。

图18 宜丰县天宝村五芳公祠左右边厅(图片来源:梁智尧拍摄)

图19 吉安富田镇横坑村住宅(图片来源:门畅拍摄)

图20 吉安市吉水县燕坊村住宅(图片来源:同图19)

5 “土库”及其衍化类型的分布与谱系

可以将鄱阳湖流域“土库”及其衍化的宅院类型进行概括(图21):

整个江右地区,A基型、A1拖步类型的分布最为广泛,在近鄱阳湖地区都有分布。(图22)其中鄱阳湖的西南地区多有B1堂上阁楼的做法,而东北地区则有A3在厢房两侧都做横廊的形制。

抚州地区则多为无后厅空间的A4三合式或A2四合院形式,院落规模较小,但整体空间形式与基型相差不大。而赣中和赣西北的宅院类型则呈现一定特殊性,其中吉安地区以“暗天井”的A5天门式小型宅院为主要形制,而近铜鼓地区多为E2边厅式大型宅院。

从不同形制民居的分布出发,笔者试图对江右地区不同风土建筑之间的关系进行梳理,也即对其建筑谱系做出推断。

对谱系的判断可以依据五个主要基质,即“聚落形态,宅院形制,结构类型,装饰母题,建造仪式”[24]。此外,建筑谱系的形成有其外部因素,笔者认为可以从地形地貌、行政区划、人口迁移、商贸交流、方言片区等角度来对谱系的成因进行探讨。

从地形上看,江右地区三面环山,北侧为鄱阳湖,中部为吉泰盆地,这种地势关系自然形成了五个地理分区,即鄱阳湖区、赣东北区、赣西北区、赣中区及赣南区。其中,赣南区在文化上隶属客家,不在本文研究范围内。

历来对村落及宅院的择基习惯,人们往往沿着河流走向,选择较为平坦的平原定居。鄱阳湖平原可能是江右区人们最为原初的定居地,其“土库”建筑的特征也呈现一定的原生性,应是江右地区风土建筑谱系的源头。位于赣中的吉安地区地处吉泰盆地,催生了与鄱阳湖平原不同的特殊文化——庐陵文化,发展出了与鄱阳湖流域较为不同的天门式民居类型。两区域由于地处三面环山的中心地带且移民较少,外来文化对其影响较弱,因此笔者推测可能存在鄱阳湖区和吉泰区两个原生的建筑谱系中心。

抚州地区的宅院较为小型,可能是因为其平原面积较小且人口密度较大;此外,抚州地区具有比较发达的制砖与雕刻技艺,其建筑在构造及装饰上与“土库”有所不同。但从整体形制看来,抚州风土建筑与鄱阳湖“土库”较为类似,且抚州距离鄱阳湖区较近,同处平原地带,因此推断该地区可能是鄱阳湖区风土建筑谱系下的一个分支。

由于地形成为自然的行政区划界线,因此自宋代起,江右地区的行政区划变化不大,只有赣东北地区区县的归属有所不同。宋元时期,饶州、信州、铅山地区一直属江浙行省,自明清起才划分至江西行省,这也对当地的风土建筑形制产生了影响,呈现出赣、徽、吴相杂揉的形态。由于民国前婺源地区一直属徽州管辖,因此建筑形制与徽州民居的联系更为紧密。

人口的迁移也会对风土建筑产生一定影响。历史上,江右地区人口迁移较为频繁,各个族群的文化在此交融发展。[25]以赣西北铜鼓县为例,由于小部分客家人向赣西北的返迁,铜鼓县产生了孤岛式的客家方言片区,在语言文化与生活习俗等方面,与其周边地区都产生了差异。因此,铜鼓县的“大屋”建筑也呈现出客家风格。在铜鼓县和鄱阳湖流域之间的宜丰县,因同时受到客家文化与赣文化圈的影响,其边厅式形制的建筑,就呈现出客家大屋与鄱阳湖“土库”的融合形态。

另外,长期稳定的商贸交流也是文化传播的一种途径。江南地区著名的商帮“徽商”通过徽饶古道与鄱阳湖流域进行贸易往来,商贸活动带动了徽、赣之间在赣东北地区的文化交流。因此,位于徽饶古道上的景德镇、乐平等地呈现两种建筑文化的杂糅现象。当地宅院“堂上无楼居”的空间布局具有鄱阳湖区建筑的特征,而前厅尺度又与徽州地区风土建筑较为相似。从装饰母题的角度来看,乐平地区民居室内木雕的风格也与徽州装饰相似。

图21 鄱阳湖流域“土库”及其衍化类型(图片来源:门畅绘制)

图22 鄱阳湖流域“土库”及其衍化类型的地域分布(图片来源:同图21)

6 结语

与特征鲜明的江左香山邦和徽派建筑相比,江右地区的一些建筑特征也呈现出风土原生性,同样具有很高的研究价值。

本文对江右风土建筑的研究,主要解决了三个问题。第一,笔者主要从空间布局、尺度关系、功能组成等宅院特征上对鄱阳湖流域“土库”的基型进行归纳和梳理,总结了“土库”的基本形制。第二,对于三合式、边厅式、天门式民居等非基本形制的“土库”民居,笔者从基型出发,对其衍化路线进行了推测,并从经济、文化、功能等方面分析其衍化的内在原因。第三,笔者调查了“土库”基型及其衍生型的分布情况,依据谱系判断的五个基质,结合文化、历史、行政区划等因素,对江右地区的风土建筑谱系进行了推测,认为江右地区存在鄱阳湖区和吉泰区两个原生的建筑谱系中心;但江右与江左两区在江南地区的风土建筑谱系下到底是并列还是从属关系,还需更进一步的讨论和实证。

在城市化进程加快、乡土文化面临消失的今天,厘清风土建筑的特征与源流,有助于把握其在当代的存续模式与发展方向。笔者所采集的第一手资料,对日后的研究与保护也具有一定的参考意义。