滇产白及与其习用品的对比鉴别研究

朱新焰 石亚娜 杨竹雅 张彬若 王家金 季鹏章

摘要:目的对滇产白及、黄花白及和小白及药材进行鉴别,建立3种滇产“白及”的对比鉴别方法。方法应用性状与显微鉴别方法,着重对药材表面特征、横切面及粉末等显微特征等进行研究。结果滇产白及与其习用品黄花白及、小白及在药材性状、显微特征上具有較高的相似性,同时找出了三者间的明显差异;应用性状与显微鉴别方法可以很好的鉴别三种习用品。结论黄花白及与小白及有其习用的合理性,应对二者的安全性、药效等进行深入研究,为资源的保护和利用提供依据。本文建立了一套利用性状和显微特征鉴别三种滇产“白及”的方法,可有效应用于相关药材的鉴别研究。

关键词:白及;习用品;性状鉴别;显微鉴别

中图分类号:R2825 文献标志码:B 文章编号:1007-2349(2018)06-0072-04

Comparative Study on Bletilla Striata in Yunnan and its Relative Byproducts

ZHU Xin-yan1,SHI Ya-na1,YANG Zhu-ya2,ZHANG Bin-ruo2,WANG Jia-jin1,JI Peng-zhang1

(1 .Institute of Medicinal Plants,Yunnan Academy of Agricultural Sciences,Kunming 650223,China;

2. Yunnan University of Traditional Chinese Medicine,Kunming 650500,China)

【Abstract】Objective:To identify bletilla striata in Yunnan,Huanghua bletilla striata and small bletilla striata and to establish the comparative identification method for three types of bletilla striata growing in Yunnan Methods:Traits of application and methods of microscopic identification were investigated,mainly focusing on surface characteristics of herbs,cross sections,powder and other characteristics in microscopy Results:There was a high similarity in traits and microscopic characteristics among bletilla striata in Yunnan,Huanghua bletilla striata and small bletilla striata,while significant difference could be found,so that the three types of bletilla striata could be identified by traits of application and microscopic characteristics Conclusion:The deep investigation of rationality,safety and efficacy of Huanghua bletilla striata and small bletilla striata can lay the evidence for protection and utility of resources Our paper is to introduce a set of methods to identify the “bletilla striata” by using the traits and microscopic characteristics,which can be effectively applied to the identification of related medical materials

【Key words】bletilla striata,relative byproducts,identification of traits,microscopic identification

白及[Bletilla striata(Thunb)Reichbf]、黄花白及[Bletilla ochracea Schltr]和小白及[Bletilla formosana(Hayata)Schltr]均为兰科白及属多年生草本植物。白及的块茎为我国传统中药,李时珍释其名,曰:“其根白色连及而生故曰‘白及”。具有收敛止血、消肿生肌之功,可用于治疗咳血、吐血、外伤出血、疮疡出血、皮肤皴裂、肺结核咳血、溃疡病出血等症[1]。现已开发出白及颗粒、快胃片、云南白药、复方白及膏等中成药品种。黄花白及和小白及在云南民间常充当白及使用,均为云南民族民间习用品。

白及类资源广泛分布于我国华中至西南的广袤区域[2],云南省为白及资源的主要分布区及产区之一[3]。根据第四次中药资源普查及民族民间医生用药调查的结果来看,目前云南省的市售白及药材中,常见的混用品有黄花白及和小白及,二者在药材性状、民间习用情况及药物功效等方面几乎与白及等同,在民间常充当白及使用,为习用品。但作为白及药材的合法来源,《中国药典》仅收载了白及[4]。目前对白及、黄花白及和小白及的资源及药效的比对研究尚不多见[5]。白及已列为云南省重要濒危、特色中药材品种,但白及的需求量却有较大缺口,因此,开展“白及”类药材的研究,对品种保护及替代品的开发具有十分重要的意义。本研究对三种滇产“白及”类习用药材开展原植物性状、药材性状及显微特征等方面的比对鉴别研究,拟建立一套正品“白及”与同属习用品的鉴别方法,为白及与其近缘种质量标准的制订及资源的开发利用提供科学依据。本论文中的滇产白及和习用药材系指兰科白及属植物白及、黄花白及和小白及的假鳞茎[6]。

1 材料、仪器与方法

1.1.材料

1.1.1.样品与试剂药材样品:实验用的白及、黄花白及和小白及均采自云南文山和蒙自,样品经鉴定学名后,凭证标本存放于云南省农业科学院药用植物研究所标本室。试剂:水合氯醛、甘油、盐酸、碘等试剂均为分析纯。

1.1.2.主要仪器HS-2026型生物组织切片机,Nikon 80i显微镜,ES-300生物组织冷冻包埋机,BT-330型生物组织摊片烤片机,DHG-9023A电热恒温鼓风干燥箱,FA1004电子分析天平等。

1.2.试验方法

1.2.1.性状鉴别以药材外部形态特征及感官观察等方法进行性状鉴别[7]。

1.2.2.显微鉴定[8]横切面特征将3种样品做挑选及净化等处理后,用等量水合氯醛浸泡 24 h进行软化,利用组织切片机对样品的假鳞茎进行横切,切片厚度约 40~50μm,水合氯醛透化、装片,用显微镜观察,在显微镜下观察样品的细胞结构;并用Nikon DS-Fi1 数码成像系统进行拍摄。粉末特征:将各样品药材干燥、粉碎,过100目筛。取适量粉末放于载玻片,样品粉末先用醋酸甘油装片,再用水合氯醛加热透化后装片,分别在显微镜下观察样品的微观结构。淀粉粒的鉴别用碘试液,草酸钙结晶的鉴别用稀盐酸,黏液细胞的鉴别用墨汁和亚甲蓝试液。

2 结果与分析

2.1.性状鉴定结果白及 呈不规则扁球形,有2~4个爪状分枝,同年生药材,较黄花白及和小白及大。表面浅白色、灰白色或黄白色,有数圈同心环节(荸荠环带状)和灰色点状须根痕,上面有突起的茎痕,下面有连接另一块茎的痕迹,质坚硬,不易折断,断面乳白色至类白色,角质样,可见散在的点状维管束。味苦,嚼之有黏性;黄花白及 呈不规则扁斜卵形,多为2~3个爪状分枝(可见4个),同年生药材,略比白及小,比小白及大。表面黄白色、浅黄色,其它性状与白及相似;小白及 呈不规则扁斜卵球形、长卵形,常为2~3个爪状分枝(多为2个,罕见4个),同年生药材,比白及与黄花白及都小。表面灰白色或黄白色,其它性状与白及相似。

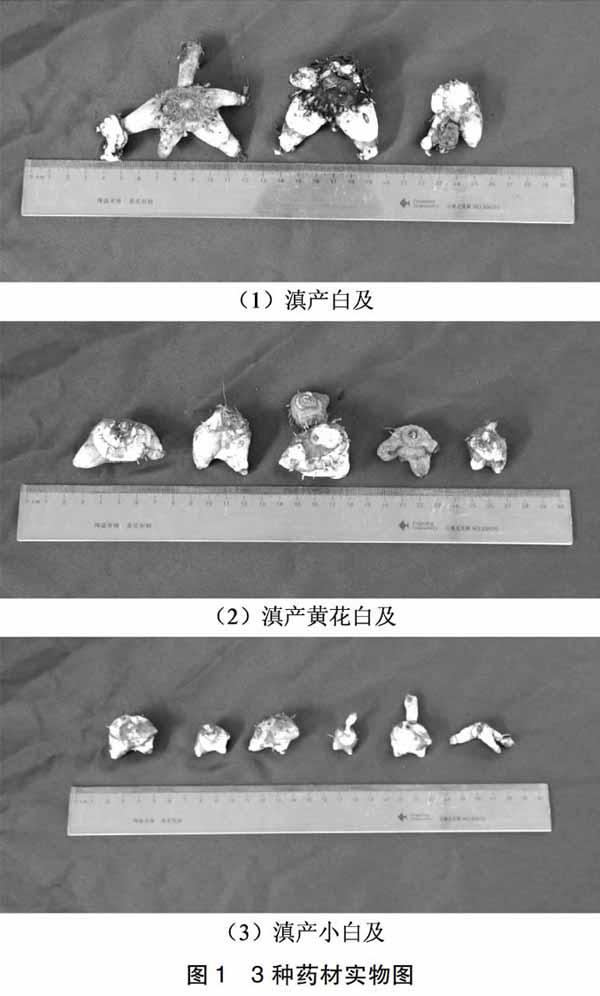

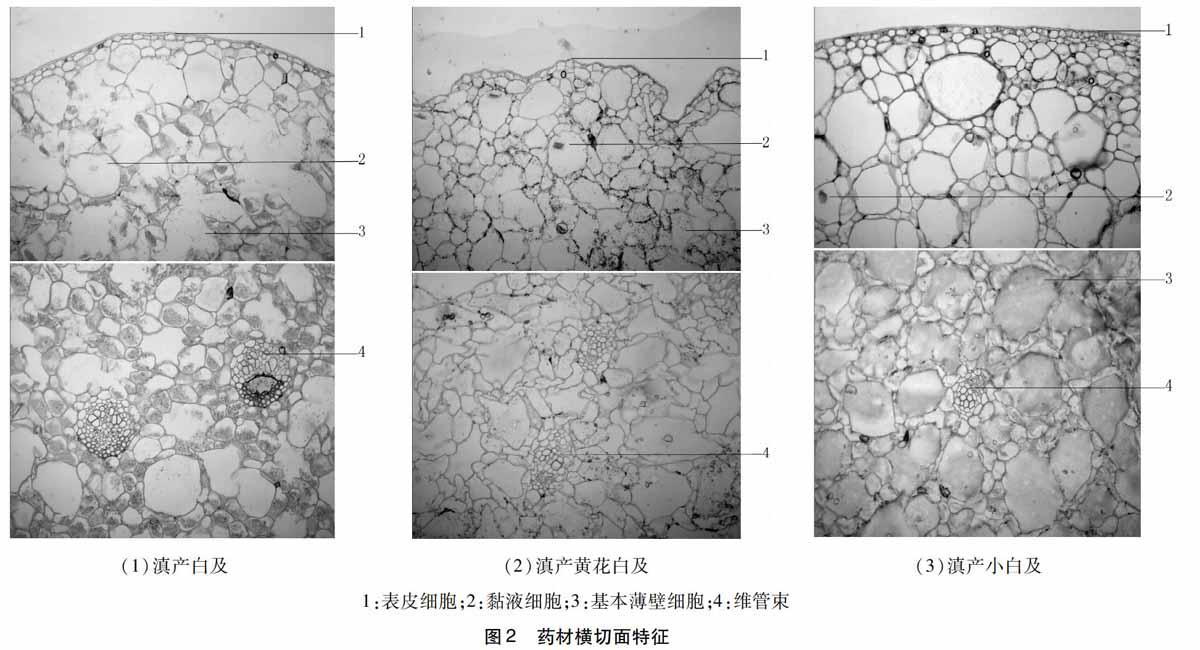

白及、黄花白及、小白及3种药材如图1所示;三者的外部特征比较结果见表1。

2.2.显微鉴定结果

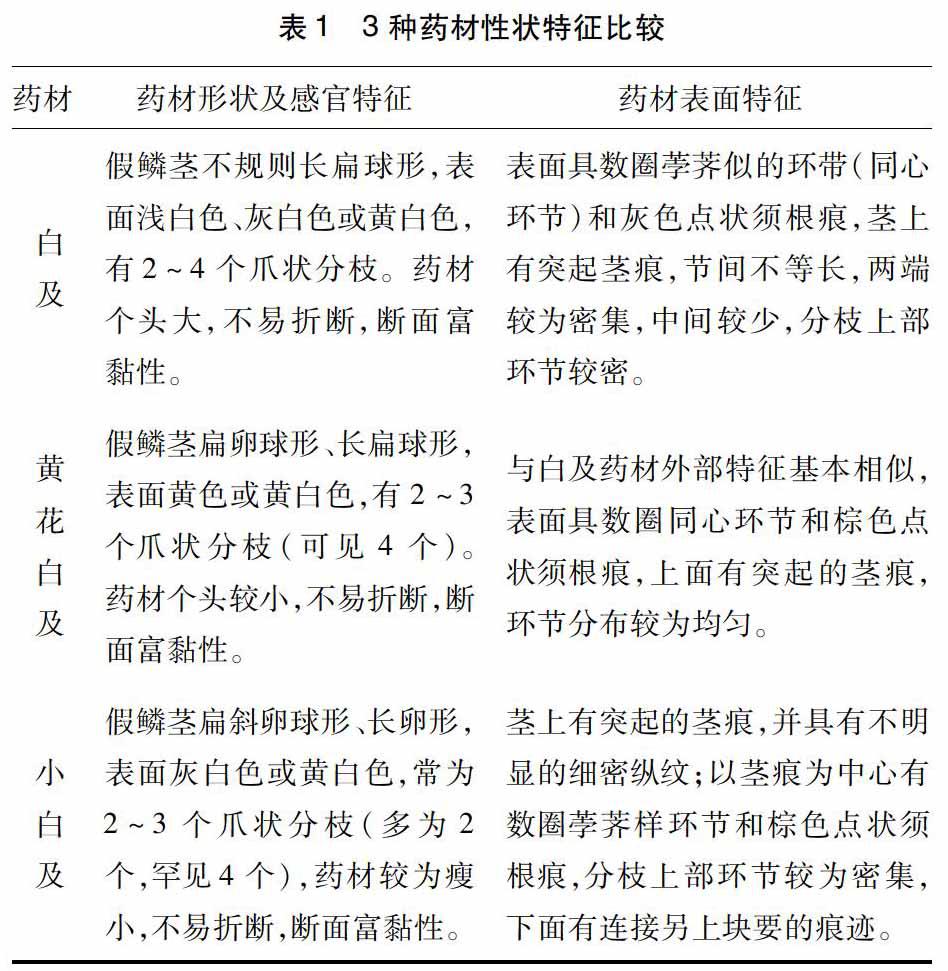

2.2.1.横切面特征白及 ①表皮细胞1列,细胞近圆形或椭圆形,微波状排列,外被有角质层。②基本薄壁组织细胞大小不一,类圆形或不规则形,细胞内可见散在的淀粉粒。③黏液细胞近圆形或椭圆形,散在分布于皮层中,有的内含草酸钙针晶束。④维管束多数,散在分布,外韧型,韧皮部外侧环被排列紧密的纤维束,纤维束木化程度高。横切面的显微特征见图2-(1)。

黄花白及 ①表皮细胞1列,细胞长圆形或不规则形,大小不一;波状排列,外被有角质层。②基本薄壁组织细胞类圆形或不规则形,细胞内可见散在的淀粉粒。③黏液细胞圆形或椭圆形,散在分布于皮层中,有的内含草酸钙针晶束。④维管束散在分布,外韧型,韧皮部外侧环被排列紧密的纤维束,纤维束木化程度较低。横切面的显微特征见图2-(2)。

小白及 ①表皮细胞1列,细胞类圆形,外被有角质层。②基本薄壁组织细胞类圆形或不规则形,不含淀粉粒。③黏液细胞较多,圆形或椭圆形,散在分布于皮层中,有的内含草酸钙针晶束。④维管束散在分布,外韧型或双韧型,纤维束非木化。横切面的显微特征见图2-(3)。

2.2.2.粉末特征 白及 粉末淡黄白色。①表皮细胞垂周壁深波状弯曲,略增厚,木化,孔沟明显。表面观形状不规则;断面观类方形,被较厚的角质层。下皮细胞呈多角形,壁稍弯曲,有的连珠状增厚。②草酸钙针晶束存在于大的类圆形粘液细胞中;或散在,针晶长15~116 μm。③黏液细胞甚大,类圆形或椭圆形,直径280~385 μm,内含草酸钙针晶束。④导管主要为梯纹、螺纹导管,也有网纹导管;直径14~45 μm。⑤纤维成束,壁木化,具人字形或椭圆形纹孔,有的稍弯曲。⑥淀粉粒单粒类圆形,脐点呈人字形或裂隙状,也有点状脐点;直径 5~19 μm。复粒常由2~3分粒组成,可见4分粒。糊化淀粉粒常成团块,无色。粉末特征见图3-(1)。

黄花白及 粉末淡黄白色。①表皮细胞垂周壁波状弯曲,增厚,木化,孔沟明显。表面观多呈五或六边形;断面观类长方形,被较厚的角质层。下皮细胞呈多角形,壁稍弯曲,有的连珠状增厚。②草酸钙针晶束存在于大的类圆形粘液细胞中;或散在,针晶长13~108 μm。③黏液细胞甚大,类圆形或椭圆形,直径265~377 μm,内含草酸钙针晶束。④导管主要为梯纹、螺纹导管,也有网纹导管;直径 13~40 μm。⑤纤维多成束,壁木化,有的具人字形纹孔,有的弯曲。⑥淀粉粒单粒类圆形,脐点呈人字形或裂隙状,也有点状脐点;偶见复粒。直径 3~16 μm。糊化淀粉粒常成团块,无色。粉末特征见图3-(2)。

小白及 粉末淡黄白色。①表皮细胞垂周壁波状弯曲,增厚,木化,孔沟明显。表面观形状不规则;断面观类长方形,被角质层。下皮细胞呈多角形,壁弯曲,有的连珠状增厚。②草酸钙针晶束存在于大的类圆形粘液细胞中;或散在,针晶长10~98 μm。③黏液细胞甚多,类圆形或椭圆形,直径260~375 μm,内含草酸钙针晶束。④导管主要为梯纹、螺纹导管;直径 10~38 μm。⑤纤维成束或散在,具椭圆形纹孔,稍弯曲。⑥淀粉粒不可见。粉末特征见图3-(3)。

3 小结与讨论

本文通过对滇产白及与其习用药材黄花白及和小白及的药材性状、显微特征的对比鉴别及分析,找出了三种习用药材的主要区别,得到以下结论:(1)滇产白及、黄花白及、小白及在植物形态、药材性状、显微特征等方面都有较高的相似度,主要区别及鉴别要点在于:①白及与黄花白及的叶为长圆形或长椭圆形,小白及的叶则多为长披针形或线型披针形,明显窄于前两者。②白及的花瓣与萼片为紫红色或红色。小白及多为粉红色、浅红色,可见白色。黄花白及则为黄色、黄白色[9]。白及与黄花白及唇盘上的5条纵脊状褶片,仅在中裂片上波状弯曲,中间三条褶片时而不弯曲或略弯曲,褶片在唇盘先端不弯曲或弯曲不明显。而小白及的5条褶片则从中裂片基部弯曲延伸至唇盘先端。③白及可见4个爪状分枝,而黄花白及与小白及则偶见或少见。在等年生的药材个头上,白及略大于黄花白及,小白及最小。④白及与黄花白及的基本薄壁组织细胞内和粉末中含有淀粉粒,白及明显多于黄花白及。白及有较多的复粒,而黄花白及主要为单粒,偶见复粒;小白及则无淀粉粒。⑤小白及中黏液细胞明显多于白及和黄花白及,而白及、黄花白及、小白及所含针晶长度则依次减小。⑥白及与黄花白及的纤维束为外韧型,木质化;而小白及纤维束则可见双韧型,并且非木化。因此,从以上的形态及显微特征的明显区别可以将三者进行鉴别。

(2)白及、黄花白及、小白及为同属近缘种植物,结合第四次全国中药资源普查的资源分布情况、民族民间医生用药及民间习用的调查结果来看,三者具有相同的用法;黄花白及与小白及药材充当正品白及使用有其合理性及必然性。而白及在野生及自然状态或人工栽培条件下繁殖速度都很慢[10],又因白及的药用价值和工业价值得到持续开发,资源供不应求、日趋匮乏。导致价格持续走高,人为掺假严重,混伪品多达十余种。本研究可为白及类资源的保护和新资源的开发利用,提供科学基础。

参考文献:

[1]明·李时珍本草纲目草部(第十二卷)[M].北京:人民卫生出版社,1999:765,718,766

[2]任风鸣,刘 艳,李滢,等白及属药用植物的资源分布及繁育[J].中草药,2016,24(47):4478-4486

[3]彭翠仙,向建英云南野生藥用白及及其混伪品现状调查[J].安徽农业科学,2014,42(32):11279-11281

[4]国家药典委员会中国药典,一部[S].北京:中国医药科技出版社,2015:103

[5]翟 萌白及及其混淆品、伪品的生药学对比研究[D].成都:成都中医药大学,2012

[6]中国科学院昆明植物研究所云南植物志(第十四卷)[M].北京:科学出版社,2003:348-352

[7]李 敏,周 娟中药材质量与控制[M].北京:中国医药科技出版社,2005:277-280

[8]徐国钧,徐珞珊中药材粉末显微鉴定[M].北京:人民卫生出版社,1986,274-275

[9]中国科学院昆明植物研究所云南植物志(第十四卷)[M].北京:科学出版社,2003:348-352

[10]林伊利,李伟平,马丹丹,等白及组培快繁的实验研究[J].中华中医学刊,2012,30(2):336