编辑选编

通过人为调节太阳辐射将全球变暖限制到1.5℃是否比2.0 ℃能降低火灾风险——Will fire danger be reduced by using solar radiation management to limit global warming to 1.5 ℃ compared to 2.0 ℃?Geophysical Research Letters, 2018, Vol. 45, No. 8.

2016年签署的《巴黎气候变化协定》承诺将全球平均气温的上升限制到2.0 ℃(同前工业化时代相比),而且努力将变暖进一步限制到1.5 ℃。广泛认为这个目标的实现充满挑战,可能需要大量的行动,包括大幅度的减排、以及实施地球工程等减少到达地球的太阳辐射能量。英国气象局Hadley中心的Burton等评估了一个理论上的使用太阳辐射管理将全球平均气温限制到比工业化前上升幅度在1.5 ℃以内的解决方案(基于HadGEM2‐ES地球系统模式),并使用McArthur火灾危险指数评价了火灾风险的变化。结果表明,与将升温控制到2.0 ℃相比,将升温限制在1.5℃,使得在全球范围内,火灾风险在大部分地区都减少了。平均而言,火灾风险为“高”及以上的天数每年减少达30 d以上,虽然存在地区差异。比如,在某些地区(美国和亚洲的一些地区),火灾风险为“高”及以上的天数增加了31 d以上。本研究强调需要彻底了解升温到1.5 ℃对火灾的潜在影响途径,这种影响(同升温到2.0 ℃)可能并不总是积极的。

物种组成和土壤性质对预测山地森林碳水关系变化的综合影响 ——Integrating effects of species composition and soil properties to predict shifts in montane forest carbon–water relations.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018, in press.

据估计,在全球范围内,山地森林流域为40多亿人提供了水源。气候变化正在导致一些山地森林区域的森林物种组成和生产力发生改变,而生物和环境因素的相互作用,使得难以预测气候变化下森林功能的变化,从而导致对陆地碳和水循环的不确定影响。为此,美国加州大学戴维斯分校的Maxwell等以加州内华达山脉为例,研究了树木的生理特征和森林碳水利用之间的联系,以找到山地森林生态系统中耦合碳水循环的主要不确定性来源。研究选取了一个1500 m海拔梯度的样带(代表了变化的气候条件和土壤特征),确定了九个优势种的内在水分利用效率(iWUE,定义为CO2净同化与气孔导度的比值)。研究利用叶片尺度的碳和氧稳定同位素比值测量结合实地和遥感生产力指标,揭示出iWUE的变化主要取决于叶特征(能够解释24%的变异),其次是生产力(能够解释16%的变异)、气候(能够解释13%的变异)和土壤(能够解释12%的变异)。物种组成和土壤性质之间的重要交互被证明有助于预测森林碳水关系的变化。基于开始于20世纪50年代以及近年来不断加强的观测到的树木种类组成的变化,在整个区域的混合针叶林中,通过蒸腾作用的水分损失有所增加(从10%~60%不等)。

2005和2010年亚马孙雨林干旱事件之前的冠层生长的增强——Enhanced canopy growth precedes senescence in 2005 and 2010 Amazonian droughts.Remote Sensing of Environment, 2018, Vol. 211.

2005和2010年,亚马孙南部发生了前所未有的干旱,导致树木死亡和碳损失的急剧增加。为了更好地预测雨林对未来干旱的反应,有必要了解它在过去干旱事件中的行为。卫星可以为亚马孙森林提供持续观测。南京信息工程大学的刘毅等使用了一种被动微波植被水含量记录(植被光学厚度,VOD),以及多种水文气象观测、常规卫星植被测量数据,研究了2005和2010年干旱期间的热带雨林冠层动力学。研究发现,在这两年的干旱开始阶段,即湿季—旱季的转变季节(5—7月),在亚马孙南部,VOD、叶面积指数(LAI)和增强型植被指数(EVI)出现了大规模的正异常。这些很可能是由于冠层生长的增强造成的。在旱季期间,降雨量的减少和辐射的增加可以被解释为正常旱季条件的提前到来,从而促进了新叶生长和生态系统的光合作用,野外观测也支持了这种假定。研究结果表明,在2005和2010年的干旱期峰值期(8—10月),降雨的进一步减少导致了水和热胁迫的增加,超过了雨林的耐受限度,导致了普遍存在的VOD负异常。2005年主要在西部地区观测到明显的VOD负异常,2010年主要发生在中东部地区。在这两个干旱年份中,具有显著VOD负异常的总面积是相当的,但2005年显著VOD负异常的平均幅度更大。这一发现与实地观测一致,表明2005年生物量碳吸收的减少比2010年要大。因此在解释亚马孙干旱的生态影响时,应考虑到在干旱引起的衰老过程之前的增强的冠层生长。

公路建设对源于LANDSAT数据的陆面能量平衡和局地气候的影响——Impact of highway construction on land surface energy balance and local climate derived from LANDSAT satellite data.Science of the Total Environment, 2018, Vol. 633.

公路的广泛建设对景观及其结构有重大影响。它们还能影响周围地区的气候和热通量。高速公路建设导致植被消失后,用于植物蒸散发(潜热通量)的太阳辐射能量减少,导致地表温度升高,改变了当地气候,增加了地表径流。为了研究高速公路影响的程度和空间范围,捷克南波希米亚大学的Nedbal评估了D8高速公路建设对太阳辐射能量分布(包括潜热、感热、地表热通量)以及有关的地表参数(地表温度和湿度)的影响。研究利用LANDSAT多光谱卫星图像和野外气象测量方法,对高速公路建设前后的地表功能参数和热收支进行了计算。研究发现,四车道公路的建设,可以影响到公路轴线上垂直方向的90 m左右的景观表面的热平衡,也就是距其边缘的75 m的垂直距离。这意味着降温效果的降低,表示为潜热通量的减少,因为通常在夏季的一天,每千米的降雨量可以达到43.7 m3。失去蒸发冷却能力的地表会导致地表温度上升高达7℃。

(以上由侯美亭选编)

“5.7”广州特大暴雨分析与研究 ——《气象》2018年第44卷第4期

2017年5月7日,广州市增城区新塘镇等地出现了小时雨量超过180 mm,3 h雨量超过330 mm的极端强降水事件,刷新多个雨量历史纪录,引起社会各方面的极大关注。《气象》在2018年第4期集中刊登了3篇文章,从不同视角分析了此次暴雨过程:田付友等综合使用多种观测资料对本次极端强降水的触发和发展时段的天气实况特征、环流背景及对流的触发和维持机制进行了详细的分析。伍志方等利用常规观测资料和广州天气雷达资料对此次暖区特大暴雨过程的天气尺度背景、中尺度系统演变和可预报性进行了详细分析,同时通过分析ECMWF集合预报中成功预报出广州周边地区出现局地强降水与预报了弱降水的成员间的差异,探讨影响本次大暴雨发生的关键触发因子。傅佩玲等利用双偏振雷达、二维雨滴谱仪、微波辐射计和风廓线雷达等多种新型探测资料,分析这次短时暴雨的演变过程和降水特征,并通过大气环境诊断和双多普勒雷达风场反演方法研究其维持机制。

北极地区春季降水呈现固态向液态转变的态势——《科学通报》2018年 第63卷第12期

降水形态的变化可以影响地表的温度和反照率,对下垫面物质和能量平衡、陆地水文及生态系统均产生极大影响。韩微等基于美国阿拉斯加8站和加拿大11站日平均气温和固态、液态降水资料拟合的固-液态降水临界气温,辨析了1961—2010年环北极地区253个站点的降水形态时空变化特征。结果表明:60°N以北地区,降雨量占总降水量的比值(rainfall to total precipitation ratio,RPR)随纬度升高而减小。RPR气候平均态在夏季最高,秋季、春季次之,冬季最小。在不同季节,RPR变化趋势存在明显的区域差异。在春季,RPR变化趋势较为一致,在北极大部分地区(82.46%站点)呈增加趋势,且有22.37%站点通过显著性水平检验,表明北极大部分地区春季降水在过去50多年间呈现由固态向液态转变的趋势。使用95%置信区间上限和下限临界温度对降水形态进行划分和趋势分析,其结果与使用最优解的计算结果一致。在北极冰雪开始消融的春夏季节转换期(3—7月),阿拉斯加、中西伯利亚和北欧部分地区存在明显的固态降水向液态降水转变的趋势,这一趋势可能正在对北极地-气相互作用施加着影响。

超强台风Soudelor(2015)登陆前后局地强降水的动力过程分析 ——《中国科学(地球科学)》2018年第48卷第4期

潘劲松等基于中尺度站点观测、雷达图像、卫星红外云图和NCEP全球业务分析数据资料,详细分析了2015年13号台风Soudelor在华东地区尤其在浙江省沿海产生局地灾害性强降水的分布、强度、触发因子及相应的动力过程。这次台风降水过程可分为4个阶段:第一阶段由台风北侧外围环流偏东风分量与浙江沿海地形相互作用而产生;第二阶段的降水强度最强,累积降水最大,是台风内区主体环流与局地地形相互作用的结果;第三阶段是由于台风内区减弱,主要降水云带在台风东北侧发展而形成;第四阶段由于台风环流与中纬度系统相互作用,使得降水云带“北跳”至江苏省中东部,引起浙江省内的降水迅速减弱。定量计算表明,“地形效应”对局地台风降水增幅起确定性作用,其在台风总体降水中占比达50%左右。台风登陆后结构变化引起水汽输送发生变化,进而引起台风局地降水云带发展的非对称分布,是造成台风强降水空间非对称分布的主要因子。对此个例分析表明,影响中国沿海灾害性强降水不仅与台风强度、结构及外围云带紧密相关,其降水强度会因为台风与沿海地形的复杂相互作用而增加,而其影响时间会因为由大尺度环流引导的弧线路径而延长。此次台风强降水过程的物理及动力分析可以用于指导对未来台风降水灾害的理解、预报及预防,尤其有益于由登陆台风与沿海地形相互作用引起的闪雨、山洪、泥石流及洪涝灾害的预报预警。

大气环流形势客观分型及其与中国降水的联系——《地球科学进展》2018年第33卷第4期

大气环流异常是造成天气和气候变化的直接原因。以往对大气环流形势和中国降水关系的研究绝大部分是在对大气环流形势进行主观分型和进一步诊断的基础上来研究两者的联系。相对于对大气环流形势的主观分析,客观分型方法采用的指标更一致、标准更统一,能够得到较多的大气环流类型,目前得到了较为广泛的应用。陈亮等利用欧洲中期数值天气预报中心提供的1979—2016年的再分析资料(ERA-Interim),通过选择逐日12 UTC的海平面气压、可降水量和700 hPa风速3个变量,应用倾斜旋转T模态主成分分析方法对中国区域内的大气环流进行了客观分型,并进一步分析了不同大气环流类型与中国区域降水之间的联系。结果表明,不同大气环流类型对中国区域降水趋势和降水量的影响不仅在空间上存在差异,而且在季节上也不尽相同。总体表现为大气环流类型对降水量大的区域和降水量多的月份影响较大,而对降水量小的区域和降水少的月份的影响较小。此外,与环流类型发生频次对中国降水的影响相比,大气环流类型发生频次不变的背景下降水强度变化对中国降水趋势的影响更加显著。

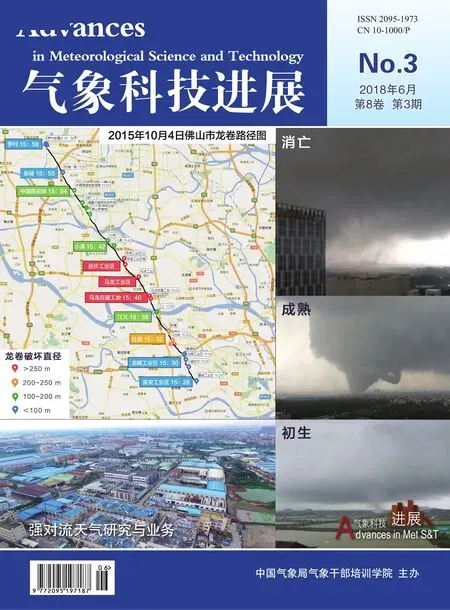

Advances in Meteorological Science and Technology2018年3期

Advances in Meteorological Science and Technology2018年3期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 20世纪80年代人工智能在天气预报中的应用

- 主编语

- 涓流细雨

- 高被引论文选编“强对流天气”主题

- 数字

- 榜单