论战后陕西国民义务劳动与地方建设(1945—1949)

刘 斌

(陕西师范大学 历史文化学院,陕西 西安 710119)

国民党及国民政府对义务劳动的重视由来已久,孙中山提出“人民的劳力,即是国家的资本”,蒋介石也有“人生以劳动为第一”[1]69-70的论断。民国时期的学者亦十分推崇国民义务劳动,他们将人力视为国家经济建设和地方自治的资本①参阅滕杰《实行国民义务劳动刍议》,大道(南京),1936年第6卷第6期;燕永治《国民义务劳动与地方建设》,人力月刊,1947年第1卷第1期;黎浩《到国民义务劳动之路》,人力月刊,1947年第1卷第2期。。国民党于1935年在第五次全国代表大会上通过了实行义务劳动的宣言,并于1943年颁布了《国民义务劳动法》。在南京国民政府社会部的主导下,各省市开始设立国民义务劳动机构,组织和实施义务劳动,陕西国民义务劳动在此后大规模地兴办起来。当前学术界对国民义务劳动的关注不多,虽对抗战期间国民政府人力管制的研究取得了一定成果,但对战后各省乃至全国的国民义务劳动仍有待深入研究。本文拟在前人研究的基础上,以战后陕西省为例,分析国民义务劳动与地方建设的关系和作用。

一、战后陕西推行国民义务劳动概况

(一)战后陕西推行国民义务劳动的背景

抗战期间,国民义务劳动发挥着为抗战提供人力、物力的作用,它既服务于抗战,又服务于建国。抗战胜利后,陕西推行国民义务劳动的重心全部转移到地方建设上,“兹考抗战已获胜利,建国工作急待开展,如何恢复地方元气,如何发展国民经济,如何增加生产,充裕民生,培植国力,实为目前迫切需要之图。我国技术落后,机器缺乏,大战之后更非昔比,是以今日欲谋地方建设,端赖发动广泛劳力,增进地方造产”[2]175,因而抗战胜利后的陕西国民义务劳动与地方建设的联系更为密切。

(二)战后陕西推行国民义务劳动的举措

1944年,陕西省社会处奉中央社会部令主持国民义务劳动。陕西省根据《国民义务劳动法》《国民义务劳动施行细则》等中央义务劳动法规制定了陕西省各年度推行义务劳动实施要点。要点中确定了本省参加义务劳动者的年龄、劳动时间及劳动者免役、补役、代役等标准,还有各县市局应办之义务劳动事项:“(1)奉派之国防工事及军事征运工作;(2) 筑路(县乡道路兴筑兴培修);(3) 水利(简易水利如凿井挖塘及沟渠之构筑等);(4) 自卫(巡更守夜及碉堡与防空壕洞等之构筑);(5) 灾患防护(治捕蝗蝻等工作);(6) 公共造产(垦荒造林及畜牧等);(7) 协助出征军人家属耕耘收获;(8)其他地方公共福利事业”[3]60。中央政府社会部和陕西省政府社会处为义务劳动提供了经费支持,陕西省属各县市局积极宣传义务劳动的政策。此外,陕西省义务劳动主办机关奉工作竞赛推行委员会之决议施行义务劳动工作竞赛,并制定了评比标准,对优者进行奖励及对差者进行惩处。战后陕西省从省政府到各县市局甚至地方保甲长都参与到国民义务劳动的指导和督促工作之中。

二、战后陕西国民义务劳动对地方建设的支持

陕西省在战后实行国民义务劳动的目的是增进地方造产,加快地方建设,实现建国和地方自治。为督导国民义务劳动工作,陕西省设立了省级、县级(市级)的主办机关,这些行政机关及所属行政人员对陕西地方建设起到了督导作用。义务劳动为地方建设提供的最主要的资本是人力。为推进陕西省的国民义务劳动,中央政府劳动局在前期负责为其提供经费支持,其中包括国民义务劳动事业费,后期则由陕西省政府提供经费。陕西省各县及所属的保甲长对国民义务劳动的宣传也发挥了重要作用,极大调动了基层民众参与地方建设的积极性。

(一) 行政督导

义务劳动为地方建设提供的行政支持主要体现在成立专门的行政督导机构方面。陕西省社会处于1944年主管本省义务劳动事项,之后陕西省国民义务劳动督导团成立,该团直属中央。此外,陕西省还成立了各县市义务劳动服务团队。“三十四年度以地方财政困难,人民负担繁重,义务劳动经费未列入地方预算,义务劳动服务团队暂未成立,本年度拟普遍成立,以利工作推进。”[4]陕西各县市国民义务劳动服务团队之上有各县(市)国民义务劳动设计委员会,该委员会的职责为:“一是有关国民义务劳动之调查以及审核各县(市)国民义务劳动服务团年度之计划事项;二是有关国民义务劳动之宣传联系事项;三是有关国民义务劳动之督导考核事项”[5]。在各县国民义务劳动服务团之下,各级机构由高到低为:直属部队、乡(镇)大队、保中队、甲小队,这些机关是主管基层义务劳动的行政力量,同时也是督导地方建设的行政力量。

陕西国民义务劳动主办各机关成立后,各机关迅即派出工作人员指导地方义务劳动和经济建设。以陕西国民义务劳动督导团为例,“本团奉派陕省工作人员壹百二十七员分赴长安等二十八县担任地方国民义务劳动工作。恳请令转各有关机关即各该县长惠予协助以利工作”[6]24。这些督导人员不仅与县义务劳动服务团负责人共同制定地方建设计划,而且起着督导作用。

(二)人力支持

人力资源在地方建设中起着重要的作用。“惟是经济建设,必须具备‘资金’‘机器’‘劳力’三项要件。”[7]国民义务劳动旨在发挥人民之劳力,促进地方公共基础设施建设,实现地方繁荣。陕西省自1945年抗战胜利后,国民义务劳动才在省内大规模地开展。1944年通过的《陕西省推行义务劳动举办乡镇造产办法》之第三条规定:“本省居住之人民不论本籍或寄籍,凡年满十八岁至五十贰岁男子对于居住所在地之乡镇造产工作有应服役之义务”[3]25,这意味着除了免役、缓役等特殊情况外,省内适龄男子都有义务参加以乡镇造产为目标的义务劳动。因而这就为陕西地方建设和地方造产提供了极大的人力支持。

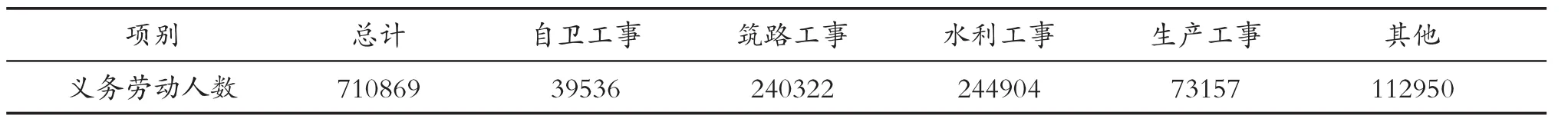

表1 陕西省三十四年度(1945年)国民义务劳动人数总计(单位:人)① 参阅《陕西省国民义务劳动人数总计》,陕西省档案馆,陕西省社会处,全宗号90,目录号4,案卷号550,第57页。

由表1可知,1945年陕西省参加筑路、水利、生产工事修筑的义务劳动人数占义务劳动总人数的50%以上。在推行国民义务劳动中加强对这些工事的修筑,有助于促进战后地方的经济恢复与发展。

(三) 经费支持

陕西省在战后地方财政困难,难以投入大量资本组织国民义务劳动,更无财力组织大规模基础设施建设。但陕西省政府通过组织国民义务劳动这个契机申请到中央政府的拨款,为陕西地方经济的恢复与发展注入了动力。陕西省国民义务劳动的经费前期来源于中央政府社会部,后期由地方承担。“在分配办法未奉核定前,暂定每县市先行拨汇四百万元以备应用,贵省计二八县市,兹由中央银行汇奉各县市事业补助费11200万元,即悉查收。社会部劳动局局长贺衷寒。”[6]104国民义务劳动事业费即直接投入地方建设的经费,也是陕西省国民义务劳动部拨经费的主要部分。

义务劳动在为地方建设提供劳力的基础上,还承担了保障劳力持续劳动的经费支出,这有利于水利、道路、植树等大规模工程在地方上的建设。除了义务劳动事业费外,中央政府社会部还负担着陕西省国民义务劳动服务团队补助费、工作竞赛奖助费、训练补助费、督导人员祗缮费、印制法规表册费等费用,这些经费为陕西地方建设提供了物质保障。

(四) 助力宣传

为了广泛地发动省内国民参加义务劳动,陕西省政府命令所属各县加强对义务劳动的宣传工作,并要求各县上报本县宣传情形。“陕西省政府主席祝钧鉴府社三劳字第五六七号训令:奉悉遵即分别令饬各中心学校及国民义务劳动团各级队于所在地各乡镇利用集会方式依照宣传要点广为宣传,并由本府派员分赴各乡招集保甲人员讲解国民义务劳动意义、服务时效及办理公共福利等事宜,使一般民众均能了解乐于服务,踊跃应召,俾收宏效。除分报外,理合将办理宣传情形电报鉴核备查。代理朝邑县县长程如垣”[8]。陕西各县一般以保民大会等集会作为宣传义务劳动的媒介,各县还召集主办人员赴各乡向保甲长和普通民众讲解实行国民义务劳动的必要。除此之外,张贴宣传标语也是各县政府扩大宣传的手段。

陕西省政府注重加强对民众的动员,收到了实效。对义务劳动的宣传,一方面有助于陕西省义务劳动事业的发展,另一方面为陕西地方建设争取到了更多的人力资本和舆论支持。因此,义务劳动的宣传为地方建设提供了帮助。

三、战后陕西省政府利用国民义务劳动推动地方建设的措施

陕西省政府除“被动”接受国民义务劳动给本省地方建设带来的实惠外,还“主动”利用国民义务劳动加快地方建设的进程。首先,陕西省政府利用国民义务劳动向中央社会部争取到地方建设事业资金,这些资金对战后陕西经济恢复的意义不言而喻。

表2 陕西省三十五年度(1946年)利用国民义务劳动举办地方建设事业费预算(单位:万元)①参阅《陕西省三十五年度利用国民义务劳动举办地方建设事业费预算表》,陕西省档案馆,陕西省社会处,全宗号90,目录号4,案卷号468(2),第190-191页。

其次,陕西省政府利用国民义务劳动进行了一系列建设:一是修建交通。抗战期间,陕西各处道路大都失修,既碍行旅又妨运输。因而陕西省政府将义务劳动的范围扩及各县乡道路及公路之修筑;二是育苗造林。抗战期间为了资助军需,陕西各地的林木砍伐严重。“拟以义务劳动举办一乡一林并于公路旁栽植风景林以壮观瞻”[2]178;三是开垦荒地。陕西省荒山荒地较多且大部分未开垦,陕西省政府命令各县将辖境所有荒地据实查报,并组织义务劳动对荒山荒地进行垦殖,以尽地利;四是普设农场。为了合理利用土地,陕西省政府规定凡各乡镇内无人领有之土地,全部改造为乡镇公有之农场,利用义务劳动种植五谷粮食及其他农作物,以增加土地生产,并起到示范作用;五是普设畜牧场。选择适当地点利用义务劳动修建畜牧场,饲养繁殖家禽家畜以应地方需要;六是开发矿业。陕西省各地矿产蕴藏颇丰,但缺乏人力开采,以致利弃于地,因此陕西省政府利用义务劳动开采矿产资源,以造福民生,使民富裕。

陕西省政府还利用国民义务劳动兴办水利。南京国民政府行政院于1944年核准、1945年核备了《利用义务劳动兴办水利实施办法》,该法规中规定:“第二条,利用义务劳动兴办水利事项由县政府会同县劳动服务团统筹办理”“第十条,各级政府实施义务劳动兴办水利列为考绩之一”[9]。陕西省内的河流池塘,在兴办义务劳动之前因缺少专人疏浚,导致河流、池塘淤塞。之后,陕西省政府“拟令饬各县将辖境所有水溪切实查报,以义务劳动泛及疏浚,以资兴建水磨水碾水车水具,以碾米磨粉榨油及灌溉田地”[2]179。

四、战后陕西国民义务劳动与地方建设的相互作用及评价

(一)战后陕西国民义务劳动与地方建设的相互作用

国民义务劳动与陕西地方建设相辅相成,前者以后者为目标,而后者藉前者加快自身进程。战后陕西国民义务劳动对地方建设起到了推动作用。以1947年为例,陕西省义务劳动筑路3658公里,挖塘开渠、修堤筑坝173194立方公尺,凿井306口,植树1177139株,垦荒1084市亩,公共福利工程12处①参阅《三、劳动行政:2.已报三十六年度国民义务劳动成果(截至三十六年十二月底止)》,社会行政统计,1947年第39期,第76页。。从劳动成果来看,陕西国民义务劳动在一定程度上实现了兴办的初衷。

战后陕西省政府也以兴办义务劳动的契机组织本省的地方建设,省政府及主办义务劳动的机关利用义务劳动创造的资金和劳力支持,兴建救济民生的工程,使本省能尽快摆脱战争的负面影响,实现经济的恢复与民众的富裕。如此一来,陕西省对国民义务劳动的支持、实施与宣传力度更大,有助于国民义务劳动在陕西省的推行。

(二)对战后陕西国民义务劳动与地方建设的评价

陕西国民义务劳动成效颇丰,对地方建设的助力尤大。但是义务劳动的成果是建立在剥削普通民众的基础上的。“国民义务劳动,其服务者虽不限于农民,实以农民为主要分子。”[1]101因而陕西省实行国民义务劳动,实质上加重了战后本省农民的负担。“也就是说,仍然有许多城市人口,特别是那些有钱有权的达官贵人逃避了国民义务劳动。”[10]

利用国民义务劳动加快地方建设是南京国民政府与陕西省政府的初衷,各级政府为此投入了大量的财力和人力,这一举措取得了一定成效。但在后期则出现了政府经费不足、地方官员营私舞弊及战争的影响等问题。国民义务劳动名为“义务”,实质上是强制性劳动。南京国民政府对人力的长期管制使得民力匮乏,官民矛盾愈加显著。通过强制剥削劳力来加快地方建设,只会在短期内实现收益,不利于地方长远发展。而且战后地方建设需要全民的参与,仅仅依靠下层民众,很难有所突破。

因此,国民义务劳动适合在短期内推行,而一省战后的地方建设是长久性的。在战后的中国,经济凋敝,资金、机器缺乏,仅剩的资本便是人力,但是战时的民力已备受损伤,战后的农民负担仍重,因而经不起长期的剥削与压榨。虽然国民义务劳动与地方建设联系密切,南京国民政府与陕西省政府的动机纯正,实际效果却很有限,最后只能以失败告终。