海绵城市理论在园林设计中的渗透

正文:

正文

城市绿地是建设海绵城市、构建低影响开发雨水系统的重要场地,在园林绿地设计中明确低影响开发控制目标,在满足绿地生态、景观、游憩和其他基本功能的前提下,合理地预留或创造空间条件对绿地自身及周边硬化区域的径流进行渗透、调蓄、净化,并与城市雨水管渠系统超标雨水径流排放系统相衔接。

1 海绵城市理论概念论述

海绵城市是现代城市在雨洪管理当中提出的一种新的概念,是城市在适应环境变化和应对雨水灾害方面所具有的良好的弹性功能也就是水弹性城市。海绵城市的概念就是把城市比喻成此像海绵一样,能够在雨水灾害和城市环境变化当中发挥出良好的弹性作用。海绵城市应遵循一定的原则,以生态优先原则为例,就是通过利用自然渠道和人工举措,在保证城市排水防涝工作安全无误的情况下,尽可能的实现雨水的自然存积、自然渗透、自然净化,并在需要时把储存的雨水释放出来加以利用。全面提升城市生态系统的功能和减少城市洪涝灾害的发生。

2 案例研究

2.1 项目概况

千佛山,南依泰山,北临黄河,是久负盛名的佛教历史名山、虞舜文化圣地,为济南三大名胜之一。是《济南市城市总体规划》中“山、泉、湖、河、城”特色风貌轴的有机组成部分,也是济南人引以为荣的泉城绿肺、城市阳台、生态乐园。

千佛山景区位于济南市的中心城南部,景区紧临城市主干道,地理位置得天独厚,交通便利。千佛山风景区地处济南单斜构造的北部,千佛山断裂在风景区内有地表出露,景区独特的地质构造和较高的绿化覆盖率,使之成为济南城市泉群水源的重要补给区和生态涵养区。本次重点对景区西部片区的雨水综合利用工程进行深度解析。西部片区位于景区西北角,东至丁香路,西至环山路,面积约30000㎡。

场地内由侧柏林下大量由游人长期踩踏形成的小园路及活动广场组成。这些广场及小园路大部分未铺装,黄土裸露,休息设施缺乏,仅有少量的休息坐凳,并且大部分坐凳由游人私自用石头、碎砖头搭建而成。场地内有多条小路与丁香路相连。 场地使用人群基本以中老年人为主,进行休闲健身活动之用。

场地分布着大大小小的广场约有10余处,其中大部分为人为踩踏的广场,各小广场场地平坦、地面为裸露黄土地,并有成年侧柏树散布其中,形成林荫广场,各别场地散布着休息坐凳;另外少部分广场为已修整过的小林荫广场,均为黄沙铺地。场地现状道路众多,大部分为人为踩踏路,路宽约0.5m,黄土裸露地面;小部分为已铺装路面,路宽0.9-1.5m不等。

场地上层乔木基本为成年侧柏林,局部少量杂生阔叶树,郁闭度较高;林下散生低矮的野生杂灌木及地被,有良好的景观通透性;在场地四周与主园路相近区域局部人工种植少量绿化植物,如卫矛、麦冬等。

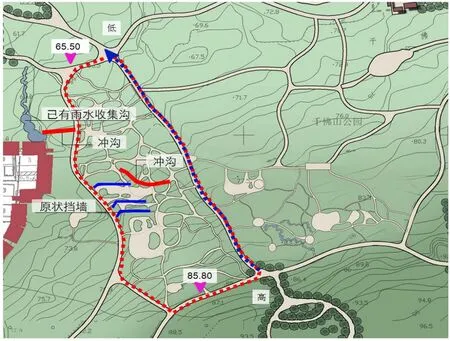

场地整体呈南高北低的地势,南北高差约20m;各小广场地面相对比较平坦,但各广场与广场之间有一定的高差,呈台地分布,其中南北向各广场之间台地高差较大,东西向各广场之间高差不明显,近乎平坦。场地现有1处雨水收集沟池,部分雨水收集池内积水水质较差;另外有2处雨水冲刷形成的冲沟。具体如图1所示:

图1 现状竖向分析图

2.2 海绵城市理念在园林设计中的具体应用

2.2.1 规划总体构思及设计结构

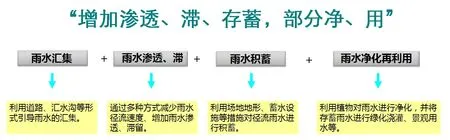

通过最小的干预措施使绿地增强雨水渗透、水源涵养功能,因地制宜的实施雨洪利用,同时兼顾绿地景观效果,完善绿地对雨水的吸纳、蓄渗和缓释功能,形成完善、可持续的雨水系统。具体如图2所示:

图2 总体规划设计图

2.2.2 千佛山景区海绵城市建设试点控制指标计算

低影响开发设施以径流总量和径流污染为控制目标进行设计时,设施具有的调蓄容积一般应满足“单位面积控制容积”的指标要求。设计调蓄容积一般采用容积法进行计算:V= 10HφF ,其中,V—设计调蓄容积,m3;H—设计降雨量,mm;φ—综合雨量径流系数;F—汇水面积,hm2。根据济南市试点区域分区指标控制要求,千佛山景区年径流总量控制目标为85%,对应的设计降雨量为41.3毫米;41.3毫米降水量时,景区要满足蓄水20939立方米以上(千佛山景区综合雨量径流系数为:0.3)。

2.2.3 设计方案

工程改造过程中结合现状环境及地形,根据场地大小及功能合理规划,加强对雨水的综合利用,采用微地形处理、层层拦蓄、增加绿化密度、打造微型水体景观等措施,提高对径流雨水的渗透、调蓄,充分发挥海绵城市的功能,有效改善景区局部生态环境。

2.2.4 工程措施的选择

景区在不影响生态、景观、功能等前提下,在加大绿化,丰富种植层次,增强雨水渗透的基础上,主要采取渗透、储存、转输等技术类型的低影响开发设施。

(1)生物滞留设施

在景区内北部低洼地区及山谷冲沟拦蓄的末端设计旱溪、雨水花园等生物滞留设施对雨水进行末端收集,增加雨水渗透,并通过水生植物的栽植对雨水进行净化、优化水质、丰富水体景观效果。生物滞留设施的平均蓄水深度为0.3米。在西区改造中,充分利用了地势,将部分绿地改造成雨水花园及旱溪等生物滞留设施,增加雨水的渗透并保证了景区的景观。

(2)下沉式绿地

结合绿化种植,通过整理地形、路沿石改造等形成下沉式绿地,具有一定的滞水功能,使雨水延时下渗,蓄水深度一般为0.1-0.15米。下沉式绿地中的超标雨水流入周边雨水收集设施,或自然溢流,进入山体绿地。

(3)蓄水模块

在雨水花园的下层设置蓄水模块,将雨水花园渗透的雨水存蓄在模块中,增加雨水的存蓄量。

(4)复式种植

在原有上层乔木基础上增加中层灌木及耐荫下层地被的种植,加大植物对地面的有效覆盖率,减少雨水对地面的冲刷,有效减少地表径流。

(5)生态透水铺装

现状林下多处林下裸露土地,在原状基础上设计糠粮砂铺装形成林下广场,增加游人活动空间,同时采用了透水材料的面层,保证雨水下渗。其他区域的铺装材料也选用透水性较好的透水砖铺装、以及嵌草铺装等,增强园路及广场上的雨水渗透,雨后使雨水快速渗入地下,减少道路、广场上的积水,方便游人正常行走。

(6)园路导水设施

改变原有的排水理念,在部分道路设置导水设施,将原有山体上流入道路的雨水重新引导入绿地中,并进行层层拦蓄,使得整个园区内的主要道路系统编成了山体的截水及引水设施。

(7)水平阶、鱼鳞坑

根据千佛山景区的现状情况,选取部分区域整理地形,设置水平阶及鱼鳞坑,减缓山体坡度,增加土壤厚度,减缓雨水流速,增加雨水的滞留量,达到存蓄雨水的目的。山体部分区域图层较薄,植被稀少,水土流失严重,选取这些区域设计鱼鳞坑,回填种植土进行苗木栽植,在减少水土流失的同时又增加了下沉式绿地的面积,减小雨水径流速度,增加雨水的渗透。

(8)蓄水池

结合现状,在条件允许的区域设计蓄水池,起到雨水收集作用的同时,还可以保证山谷景观水系的水源,并达到雨水收集再利用的目的。

结语:综上所述,海绵城市作为城市发展的理念和建设方式转型的重要标志,在城市园林建设当中一定要扭转观念,避免传统城市建设模式处处硬化路面,只能依靠管泵等设施来排水。应充分利用植草沟、渗水砖、下沉式绿地等绿色措施来组织排水,遵从生态优先的原则,把自然途径和人工举措来结合起来实现园林对雨水的自然积存、自然渗透、自然净化,最大程度的发挥园林绿地植物在净化城市环境和改良城市水资源当中的功能和作用。