中职古建木作工程技术课程标准构建研究

邵淑河 乔程

[摘 要] 阐述了中职《古建木作工程技术》课程标准构建原则及研究过程。通过对传统古建筑木作营造技术的分析,将古建筑大木制作与大木施工岗位的典型职业活动转化为 《古建木作工程技术》课程,根据典型职业活动分析出适合中职学生掌握的专业能力,再将专业能力转化为知识目标、能力目标和素养目标。根据上述分析内容,将《古建木作工程技术》课程划分为3个学习单元共计20个学习任务,并提出课程标准实施保障条件。

[关 键 词] 古建木作工程技术;课程标准;职业能力

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2019)28-0001-03

课程标准是规定某一学科的课程性质、课程目标、内容目标、实施建议的教学指导性文件,是专业建设的基础内容[1]。中等职业学校古建筑修缮与仿建专业课程标准的构建,要在传承古建筑传统工匠技能的前提下,与现有古建筑行业对专业人才的需求相吻合,最终达成培育高素质技术性人才的培养目标。

一、古建木作工程技术课程标准制订背景

北京作为中国古代建筑的集中保留地,古建筑保护与修复的任务极为繁重。为满足古建筑修缮行业的人才需求,北京市园林学校于2016年开设了“古建筑修缮与仿建”专业。在对北京古建筑市场人才需求调研的基础上,通过与教育专家、企业专家的共同合作,开发完成了本专业的人才培养方案,构建了以“古建木作工程技术”等课程为核心的课程体系,并逐步编写制订相关课程标准。

二、古建木作工程技术课程标准制订原则

(一)以古建筑传统木作技能传承为核心

中国古建筑营造技艺,是千百年来古建工匠艺人实践智慧的结晶。千百年来,历代建筑工匠通过“口传心授、门户相传”,将传统古建营造技艺传承至今。“古建木作工程技术”课程授课内容必须严格遵循这些传统工艺与传统做法,围绕“传统木作技能”的传承这一核心目标对课程标准进行设计。

(二)以实践能力培养为导向

实践能力是指保证个体顺利运用已有知识、技能去解决实际问题所必须具备的那些生理和心理特征,或是对个体解决问题的进程及方式直接起稳定的调节控制作用的个体生理和心理特征的总和[2]。《古建木作工程技术》课程标准的制订要基于实践能力为导向,不仅是简单地培养学生的实操能力、技能水平,而是要培养学生能够综合运用知识、技能和自身素养独立完成古建木作专项工作的能力。

三、古建木作工程技术课程标准框架构建

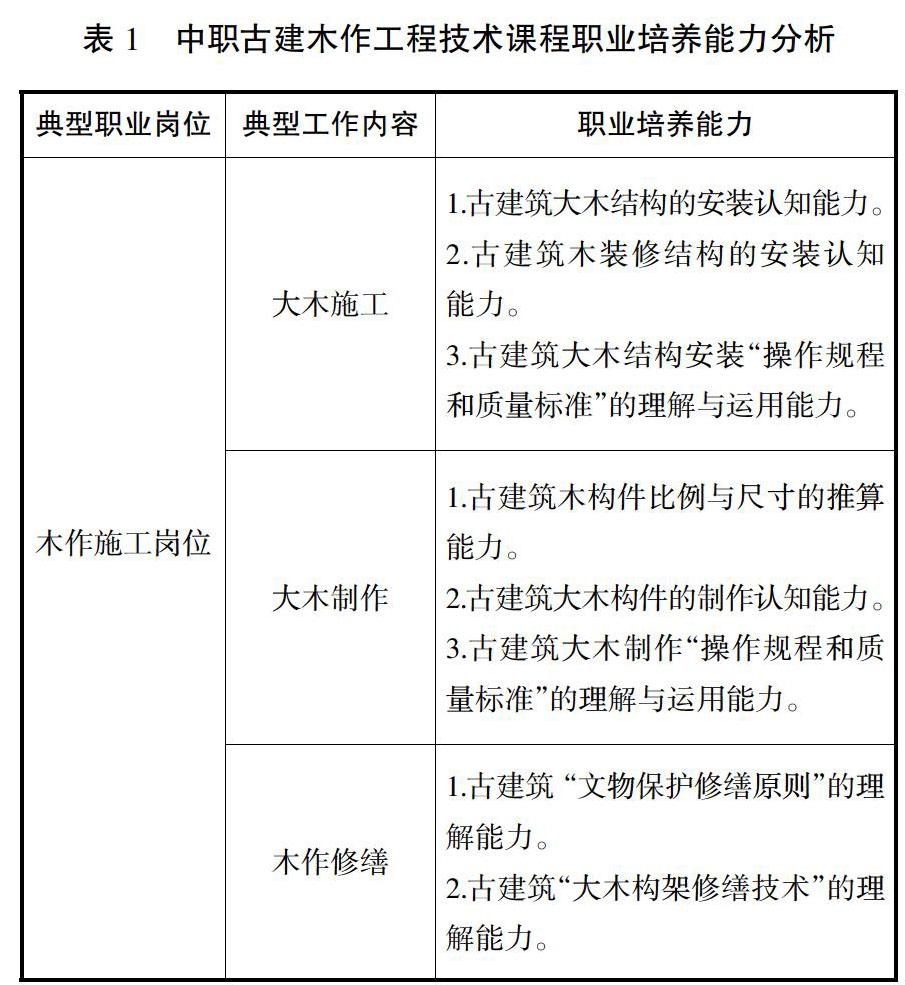

古建木作工程技术是由古建筑大木制作与安装施工岗位群的典型职业技能转化而来的课程。通过对古建筑大木工程施工典型岗位的典型工作内容的职业调研,结合中职学生人才培养目标的能力定位,分析出本课程中职学生要达到并掌握的职业培养能力(见表1)。

在对中职学生古建筑木作施工岗位职业培养能力分析的基础上,以职业能力培养为主线,以与企业、行业标准对接为准则制订课程标准,具体内容如下:

(一)课程性质与任务分析

1.课程性质

以木材作为主要建筑材料、以木架构作为建筑骨架,是中国古建筑的典型特征之一。古建筑传统工种“瓦木扎石土、油漆彩画糊”(俗称“八大作”)中,木作是古建筑营造中最重要的一个工种,在传统建筑营造过程中起主导作用,具有“百艺之首”的稱誉。基于此,我们把《古建木作工程技术》的课程性质定义为中职古建筑修缮与仿建专业的专业核心课程。

2.课程任务

古建木作工程技术的课程任务为:以传统工匠精神培养为引领、以传统工匠技能传承为核心,培养学生掌握古建筑木作工程施工的相关理论与传统技能;以方法能力、社会能力为宗旨,培养学生初步具备从事古建筑维护、修缮、仿建等工程施工过程中与木作工程施工相关的工作能力。

(二)课程目标分析

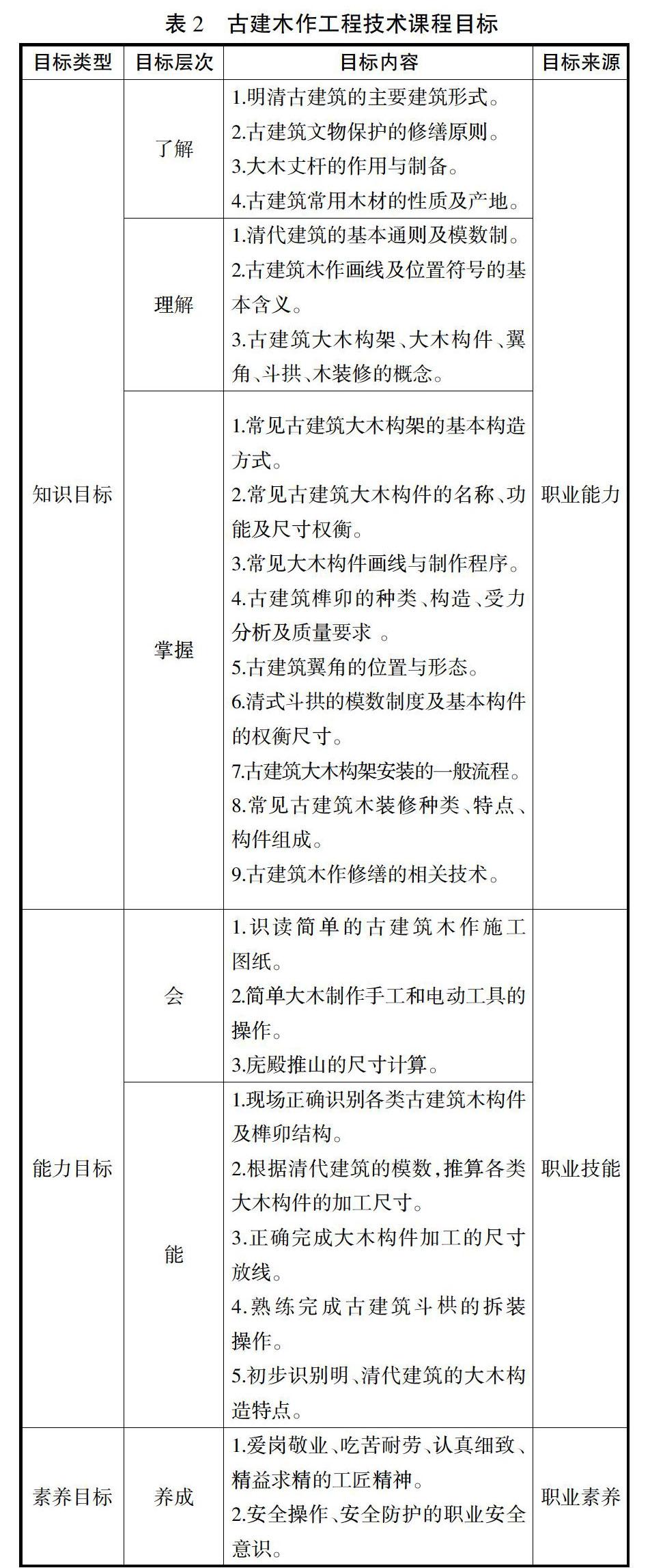

古建木作工程技术课程目标结合国家行业标准《古建筑传统木工职业技能标准》的要求,建立知识、能力和素养的三维课程目标体系(见表2)。

(三)课程内容构建

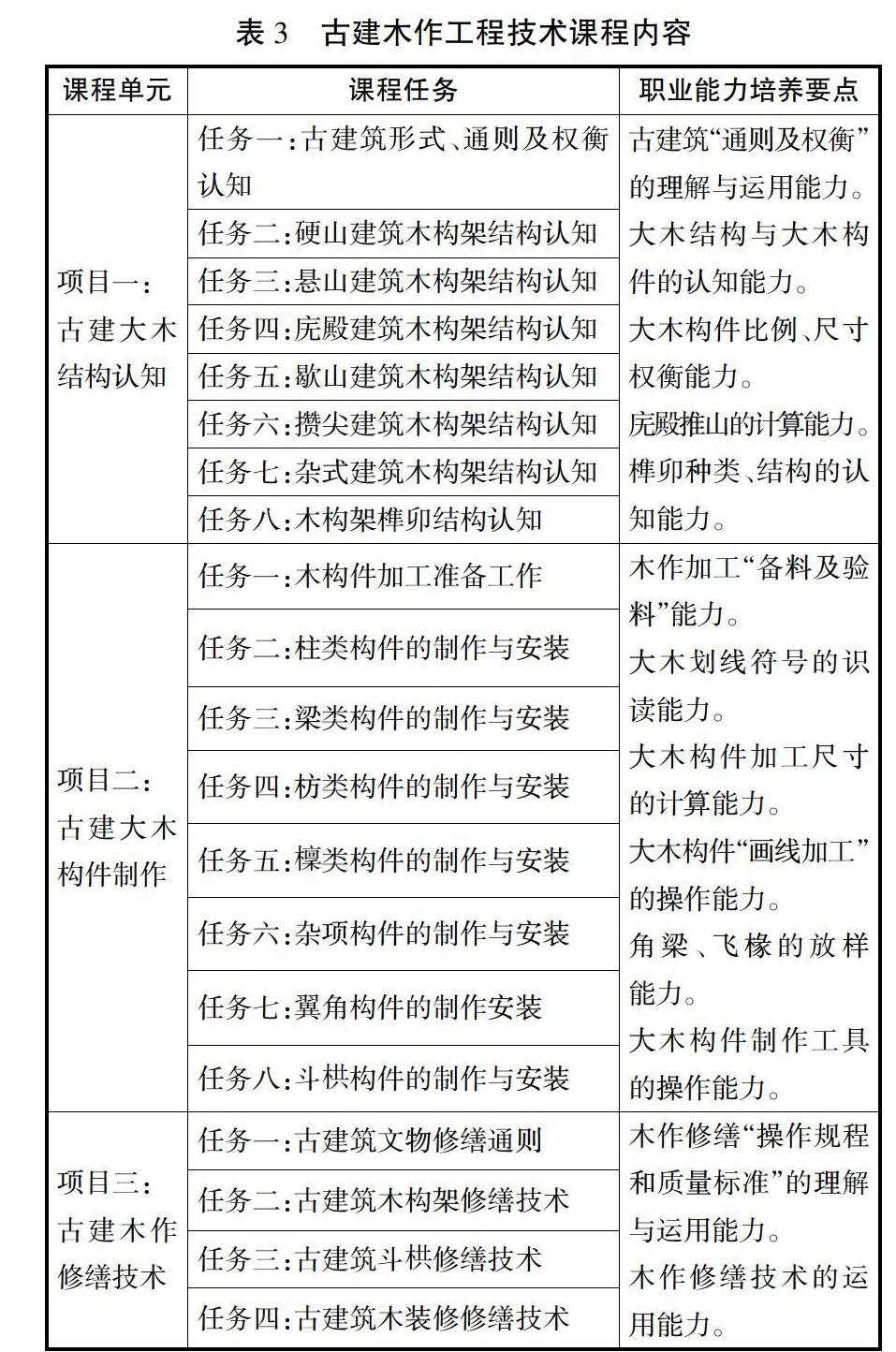

依据古建筑大木工程施工典型工作岗位与工作内容的分析,我们将大木施工典型工作内容转化为三个课程单元,将每个课程单元内的职业技能培养要点,整合成若干课程任务,最终形成课程内容总体框架(见

表3)。

四、古建木作工程技术课程标准实施保障

为实现课程标准所规定的课程目标及授课内容,需要对课程教学实施提供必要保障。

(一)教学条件保障

1.建立“古建技师+专任教师”相结合的教学团队

《古建木作工程技术》授课教师必须具备深厚的艺术造诣和丰富的实践经验。建议本课程配备古建木作技师及木作专任教师各一名,采用“技师+专职教师”相结合的教学团队负责课程教学实施。其中技师应具有木作中级以上职称,或为技术传承人,能够对学生进行实操指导,保证学生学习原汁原味的古建木作营造技术。专任教师负责课程的理论教学,协助技师完成实践课程教学,利用其在课堂教学组织、知识能力表达方面的优势弥补工匠技师的教学弱点,同时在工匠技师指导下,向“双师型”教师方向发展。

2.建立古建木作技术校内实训基地

为满足课程核心技能的学习,使学生尽早融入工作岗位环境中,应建立“古建筑大木结构认知实训室”“古建筑木构件制作工作室”。其中,前者应配有常见古建木构架结构展示模型、古建筑榫卯结构模型、古建筑斗栱拆装模型等教具。后者应配有古建筑大木构件制作所需要的手工工具及电动机械。

(二)课程资源保障

1.教材选择

古建木作营造技术都掌握在木作工匠的手里,近年来他们通过整理、开发,出版了若干本古建木作技术的专业书籍。其中对北方官式古建筑木作技术研究比较权威的著作有两本,一本为马丙坚所著科学出版社出版的《中国古建筑木作营造技术》,另一本为汤崇平所著化学工业出版社出版的《中国传统建筑木作知识入门》。这两本专著都可以选用作为古建筑木作营造技术课程的教材。从长远看,可以聘请古建木作匠人及行业专家,根据课程标准要求开发适合学校教学的教材。

2.数字化教学资源开发

古建木构架结构是本课程的重点教学内容。在实际工作中木构架是隐藏在房屋结构中,特别是房屋上木构架被屋顶瓦件覆盖所隐藏,在教学中很难将这部分结构讲解清楚。为提高教学效果,可结合现代三维虚拟现实技术,开发数字化课程教学资源,如开发“古建筑大木构架搭建三维虚拟操作系统”“古建筑大木构件加工制作三维虚拟操作系统”“古建筑局部构件三维虚拟演示系统”等,以供学生观摩、练习、仿建等学习操作。

(三)教学实施保障

1.教学组织形式

基于课程特点,宜采用小班教学组织形式,学生人数在10至15人为宜。小班教学适合传统工匠技能传承的教学,有利于教师与学生的交流,有利于提高学习效率。

2.教学方法

教学方法要根据教学内容、教学条件灵活运用,可用任务驱动法、案例分析法、引导文教学法等行动导向教学法,激发学生自主学习的热情。

3.教学建议

应该在学时上给予充分保障,建议该课程开设三学期为宜,按每学期18周,每周3学时算,教学学时不少于162学时。

参考文献:

[1]张涛,周威.推进高职院校课程标准改革提高就业质量:以桥隧施工及养护课程为例[J].建材与装饰,2018(48).

[2]刘磊,傅维利.实践能力含义、结构及培养对策[J].教育科学,2005(2).

◎编辑 郑晓燕