刚柔耦合动力学

——轻量化协作机器人设计与控制的力学基础——解读《机器人刚柔耦合动力学》

尹海斌

武汉理工大学湖北省数字制造重点实验室,武汉,430070

1 机器人技术的发展趋势

1.1 背景与现状

随着技术的发展、社会的进步,人们越来越意识到人与自然和谐相处的重要性,其中最重要的一条就是减少对大自然的索取与排放,为此,人们提出了工业发展的节能减排约束机制。机器人技术的发展也应该遵循这一工业化发展的大趋势,向节能化方向发展。另外,随着用工成本的上升、社会老龄化的加剧,机器人越来越被看好,它是一个可以替代人工去做很多繁重和重复性工作的工具;要提高机器人的人工替代率,机器人必须具有一定的智能。因此,节能与智能是机器人技术发展的两大趋势。

现有的绝大多数机器人结构设计是结构刚度最大化,以减小机器人结构的振动而实现精确的运动定位。但是,这种最大化刚度结构的机器人用材多、不经济,结构笨重不节能,惯量大而动态性能差,生产效率低。况且,不存在绝对的刚性结构,一定条件的输入会激励出一定频率的振动,即使设计成最大化刚度结构,机器人在高速重载的工作条件下同样面临着结构振动的问题。因此,要提高机器人运动的精度(降低柔性结构振动),往往会以牺牲其性能指标(节能经济、动态性、效率、工作条件)为代价。

机器人大量应用于工农业生产,但其人工替代率仍不足1%,这是因为机器人还不能够如人一般自主适应外界环境和目标的变化,进行自主安全的运动和操作。柔顺结构或柔顺关节具有很好的适应性能,能够适应环境和目标的变化,能够感知操作者的动作意图,但同时也会存在结构振动从而带来运动控制精度的问题。

柔性机器人轻量节能,对环境和目标的变化具有适应性,但也存在因为结构刚度较低而导致的结构振动的问题。要想充分利用柔性结构的优点,关键是要解决柔性结构带来的振动问题。为此,国内外许多研究人员对柔性机器人的各种关键技术进行了大量研究。

1.2 发展概述

对柔性机器人关键技术的研究就是对其共性问题——刚柔耦合动力学综合问题的研究。首先,需要建立一个能代表真实系统的精确模型来预测分析其动态行为。在这一研究领域,有大量的关于柔性臂动态建模与分析的研究,Dwivedy发表了一篇这个领域的评论文章,分析了1974-2005年间的主要研究成果。

根据这些已发表的研究论文,用于计算柔性机器人动力学的柔性描述方法可以归纳为3种。最常见、应用最广泛的方法是线性的弹性变形描述,大量的文献中都采用了这种最常见的线性描述方法来建立柔性机器人的动力学模型。近20年来,也有一些研究论文讨论了二次变形描述方法,它考虑了轴向缩短和横向弯曲;在连续柔性结构的离散计算中,二次变形描述中只有横向弯曲被认为是柔性位移。2005年,Lee提出了一种新的变形描述方法推导柔性梁的动态方程,这个新的变形描述方法基本上等效于二次变形描述方法,不同的是横向弯曲与轴向缩短被综合为一个向量来用作柔性位移。这个新方法很少被用于柔性机器人的动态建模与分析,《机器人刚柔耦合动力学》(下称“本专著”)中详细讨论了如何用这个方法建立柔性机器人动态模型。

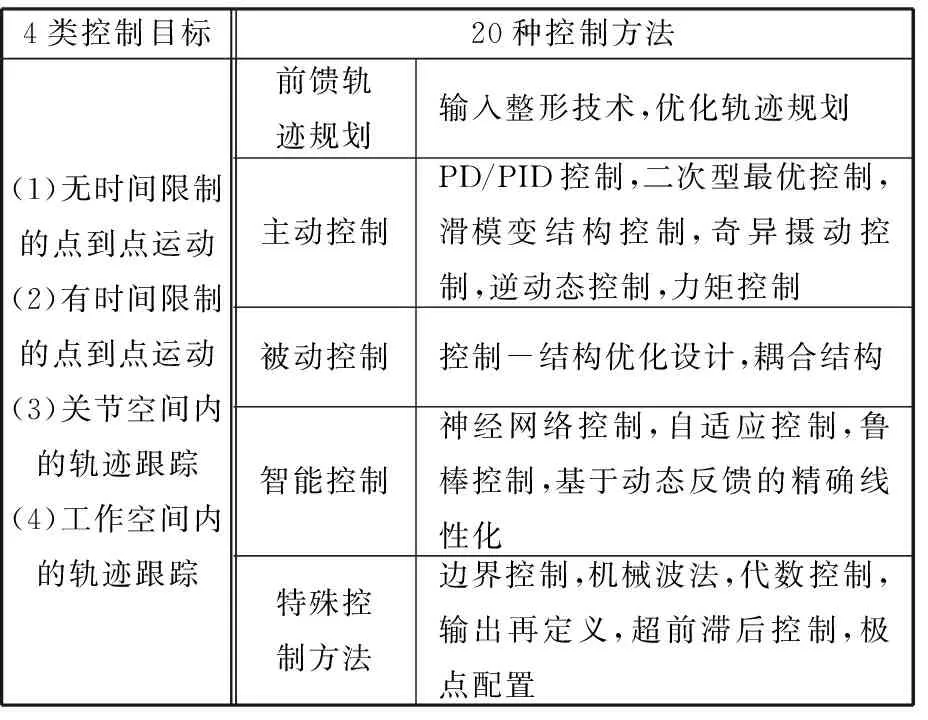

除此之外,柔性机器人的动态控制也是一个很重要的研究课题。在过去的数十年中,许多研究人员对柔性机器人的动态控制进行了研究。2004年,Benosman提出了柔性机器人动态控制的综述文章,分析总结出4类目标和20种方法(表1)。这些动态控制方法一般基于具体的柔性机器人动态模型与分析,因此,采用上述新的变形描述方法建立柔性机器人动态模型,需要研究与之相应的动态控制器设计方法。这些相关的研究成果是机器人刚柔耦合动力学发展过程的体现,也是本专著的主要内容。

表1 柔性机器人动态控制目标与方法

2 《机器人刚柔耦合动力学》主要内容

2.1 内容涵盖范围

机器人种类繁多,从构型上看,可以归纳为机器人手臂、移动机器人以及人形机器人。机器人手臂又分为串联式和并联式,移动机器人可分为陆地移动型和空中飞跃型,人形机器人是前两者的集大成,是可以移动的机械臂或四肢。因此,在机器人构型研究中,机械臂和移动机器人是典型的代表。

本专著中所介绍的机器人也主要指这两类机器人,其结构中采用了柔性单元,分别为柔性机械臂和柔性悬挂移动机械臂。

2.2 内容介绍

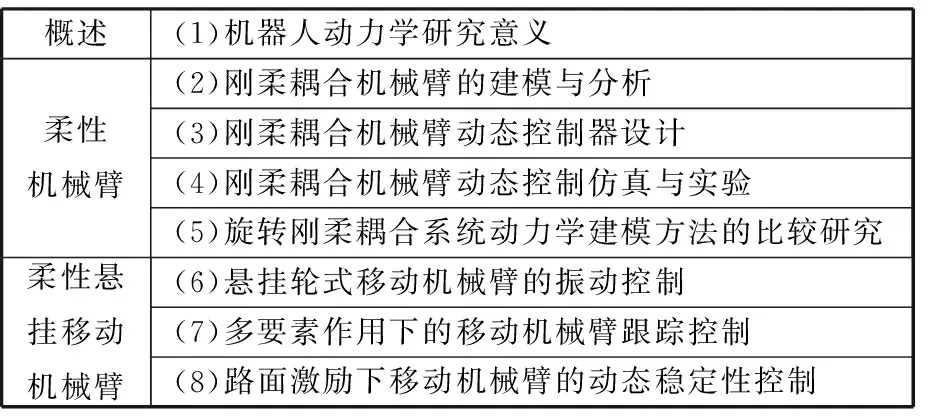

表2详细列出了本专著的主要内容,包括3个部分和8个章节。第一部分是概述,介绍了机器人动力学研究的意义;第二部分主要介绍柔性机械臂的研究成果,共四章;第三部分主要介绍柔性悬挂移动机械臂的研究成果,共三章。为了便于读者对专著有一个大致了解,下面主要对柔性机械臂与柔性悬挂移动机械臂的研究内容及研究关系做一个介绍。

表2 《机器人刚柔耦合动力学》主要内容

本专著中,柔性机械臂的研究成果主要涉及柔性机械臂的动态建模与分析、动态控制与实验、建模方法的比较研究等内容。

柔性机械臂建模时,采用了一种新的变形描述方法计算柔性变形。在模型分析计算时,一种情况认为,柔性臂关节轨迹的角度函数与其柔性状态之间保持独立;另外一种情况认为,驱动关节刚度不足时,柔性臂关节轨迹的角度函数将会受到其柔性状态的影响。因此,前者不用考虑关节柔性,后者需要考虑关节柔性。

上述动态模型分析指出,柔性臂的动力学模型是一个强非线性系统且系统惯量矩阵的逆存在奇异。为了避免计算惯量矩阵的逆时出现奇异,并减小高阶复杂模型的计算难度,全阶的动力学模型被分解为一个柔性子系统和一个刚性子系统。基于这两个动力学子系统,提出了一个分解的动态控制方法,它由柔性动态控制模块(FDC)和刚性动态控制模块(RDC)组成。FDC模块旨在寻找期望的轨迹,尽可能减小激励振动;RDC模块的任务则是跟踪期望的轨迹并补偿不确定的动态。控制器设计后,实验证明了分解的动态控制是有效的。

前期的研究表明,柔性机械臂动态模型仍不够准确,会造成动态控制器的设计更加复杂。为了更加准确地预测动态行为、降低动态控制的设计难度,建立一个更加准确的柔性机械臂动态模型是非常必要的。通过柔性机械臂动态建模方法的比较研究发现,建模中采用的柔性梁边界条件比柔性变形描述方法对柔性机械臂动态模型的精度影响更明显;研究提出了一种用于精确建立柔性机械臂动态模型的边界条件的辨识方法。

另外,柔性悬挂移动机械臂的研究成果涵盖柔性悬挂移动平台振动控制、移动机械臂轨迹规划、移动机械臂稳定性研究等内容。

柔性悬挂移动平台振动控制研究了两种情况下的问题:一是机械臂静止而柔性悬挂平台运动时,最优的多输入整形法能有效抑制振动;二是机械臂和柔性悬挂平台都运动时,混沌粒子群优化算法可以通过寻找时间与加加速度的综合最优路径来有效地减小振动。

柔性悬挂移动机械臂的轨迹追踪问题考虑了多种因素:理想的轮子纯滚动,非理想的轮子滑动,柔性悬挂移动平台与机械臂之间的相互作用。为了让多要素作用下移动机械臂的动态控制器都能精确地追踪轨迹,使用了模糊补偿器来减少不确定性因素的影响。

为了解决柔性悬挂移动机械臂在通过不平路面时的稳定性问题,提出了一种半主动的变阻尼器,建立了与半主动悬架的变量相关的振动微分方程,最后得出封闭形式的移动机器人稳定性计算方法,并通过引入机器人小车的重量与不平路面引起的重心位置变化量,对动态稳定性计算方法进行了改进。

3 机器人刚柔耦合动力学研究的科学意义

3.1 刚柔耦合动力学研究的本质问题

刚柔耦合动力学的研究包罗万象,但本质上是柔性机器人系统动力学综合优化问题。为了理解其研究的意义,我们首先来回顾一下动力学的概念及其任务。

动力学源于力学的研究,它是理论力学的分支学科,主要研究物体的运动与力之间的关系。后来,动力学的概念被引申用于更多学科的研究,出现了系统动力学的概念:系统动力学主要研究系统输入与系统状态之间的关系。比如经济动力学,海洋环流动力学、气象动力学及生物动力学等。可见,动力学不再局限于物体的运动与力之间的关系,而是一个应用广泛的概念。

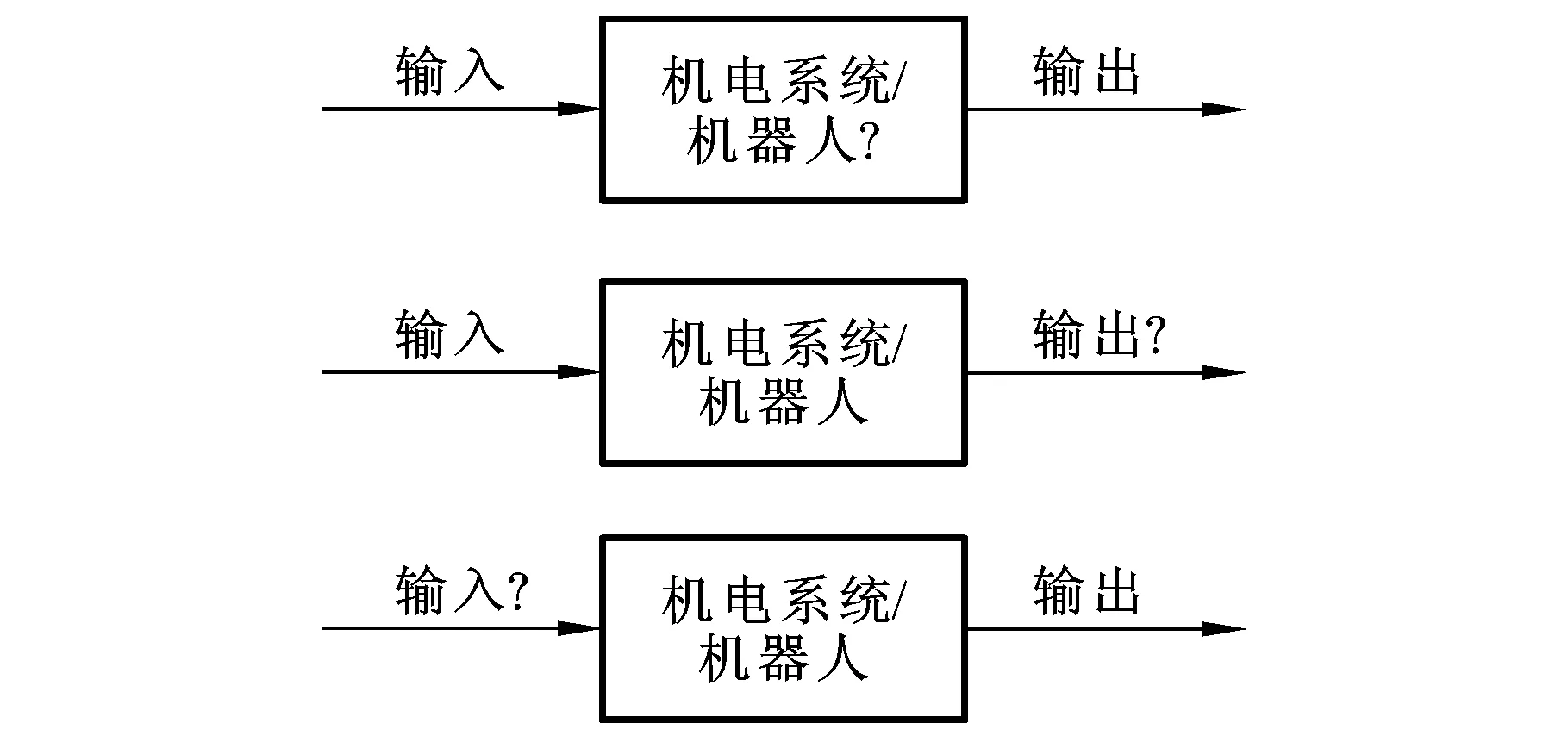

图1所示为机电系统动力学问题的一般描述,在一个系统上有一定的输入作用,就会有一定的输出响应。系统的输入、输出及系统本身是一个系统动力学的三要素。系统动力学的研究就是对这三个要素进行研究。

图1 机电系统动力学三要素

动力学三要素对应动力学的3个任务。如图2所示,当系统未知或待求解时,需要进行系统建模或者系统辨识(modeling or identification),这是第一个研究任务;当系统输出未知或需要分析系统输出状态时,需要进行系统仿真(simulation)研究;当系统输入未知、需要确定输入时,需要研究系统动态控制问题(control)。

图2 系统动力学三任务

对于较高要求的机电系统设计,这3个任务是相互关联的,需要整体考虑。假定某一系统动力学模型可描述如下:

M(s,K,X)=u

其中,u和X为系统输入和输出状态;s和K为结构参数和动态控制参数。

在系统输入u的作用下,有输出状态X的响应,该响应将受到结构参数s与控制参数K的影响。要想获取期望的输出响应,可以设计输入u、结构参数s和控制参数K,三者之间是相互关联的。例如,机械臂系统设计中,期望的性能指标是要求快速并精确定位,结构轻量化设计(调整结构参数s)能提高快速性,但这又会导致刚度不足,降低定位精度。我们可以通过规划输入轨迹u来减小激励振动,或者调整反馈控制参数K来抑制振动。

因此,柔性机器人动态控制实质上是一个统筹考虑机械臂动力学的输入、系统结构和反馈参数的综合优化问题,涉及到机器人动力学的建模、分析与控制等内容。

3.2 机器人刚柔耦合动力学研究的意义

机器人刚柔耦合动力学的研究有助于我们理解如下几类工程实践问题。

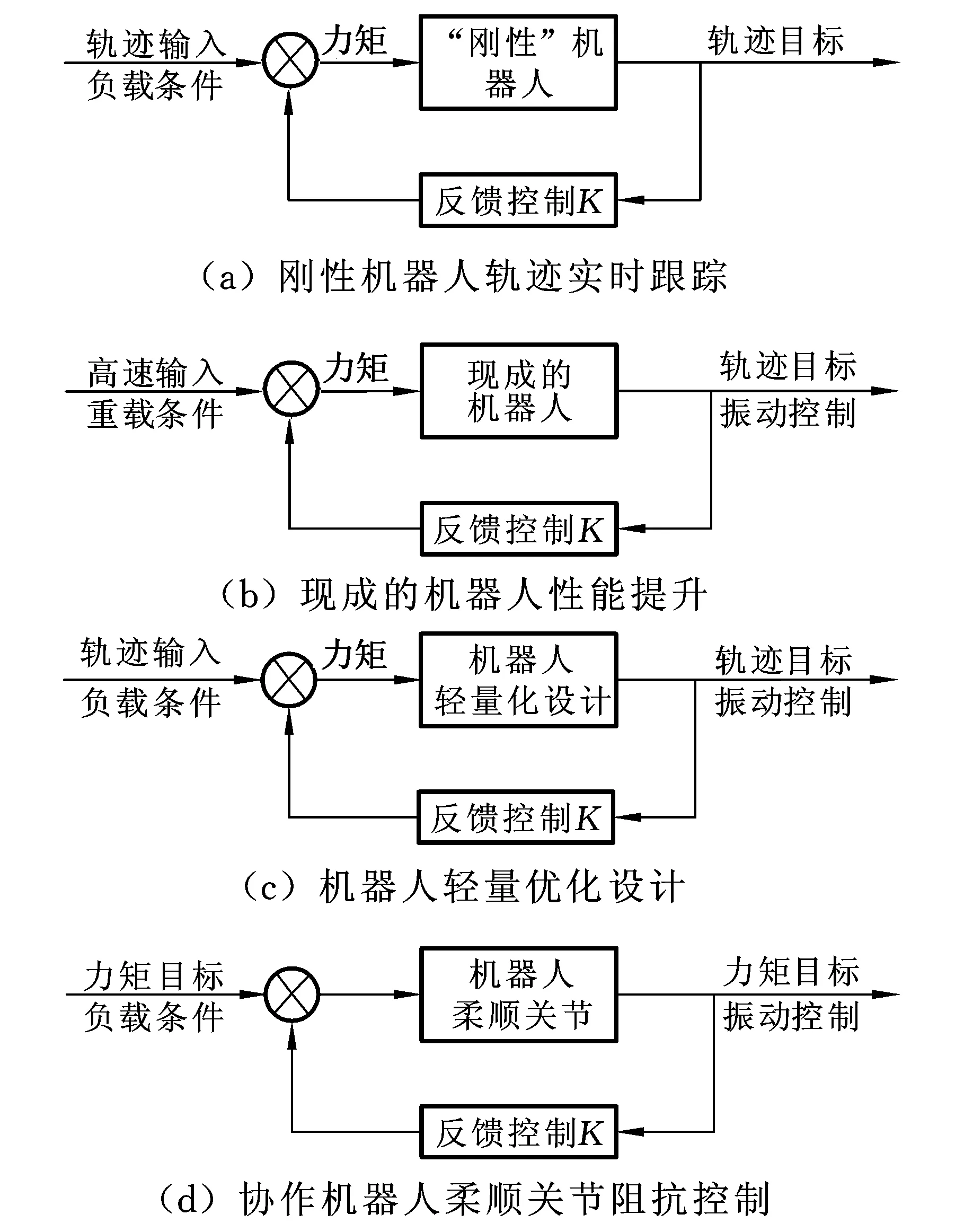

对于刚性机械臂,追踪期望的轨迹时,基于动力学模型的位置控制能够提高轨迹跟踪的实时性和精度,通过内环力矩控制模式实现外环轨迹的跟踪(图3a)。

对于柔性机械臂,比如轻型机械臂、细长机械臂、高速重载机械臂等都属于柔性臂的范畴,它们都面临柔性结构振动的共性问题。对柔性臂进行研究就是要研究如何减小柔性结构振动、提高机械臂的动态性能。我们可以把这些研究归纳为两类问题:一类是性能提升(图3b),主要是针对现有的机械臂,通过反馈控制提高机械臂动态刚度来减小因系统输入性能的提升而出现的结构振动,比如要提高某一机械臂的工作速度或负载质量;另一类是轻量优化设计(图3c),就是利用现代设计方法,依据动力学模型,设计满足约束条件和目标要求的轻型机械臂。因此,柔性机械臂动力学研究的意义在于:能够提高机械臂的轻量化程度、提高工作空间范围、提升工作性能等。

对于移动机器人,纯刚性设计会出现较差的平顺性能和较弱的环境适应能力,因此,要提升移动机器人的平顺性和对环境的适应性,就要有针对性地设计具有柔顺机构的移动机器人,研究柔顺机构移动机器人平台的刚柔耦合动力学问题,确定其结构刚度与动态刚度的关系。这也可以归类为图3c中的优化设计问题。

在人机动态交互过程中,刚性关节不能感知交互意图;利用机器人柔顺关节对力矩敏感的特征能够感知人机交互的意图,但是柔顺关节在运动过程中也会存在柔性结构振动的问题(图3d),协作机器人柔顺关节的阻抗控制需要跟踪力矩目标和振动控制。

总之,机器人刚柔耦合动力学的研究能够提升机器人的动态性能和适应能力,具有重要的科学意义和工程实践价值。

4 结语

《机器人刚柔耦合动力学》一书对柔性机器人的建模、仿真与动态控制等方面的内容作了较全面的分析和介绍,主要介绍了两种典型的机器人:柔性机械臂和柔性悬挂移动机械臂。柔性机械臂的研究内容有刚柔耦合动力学建模方法、动力学分析与动态控制器设计,这些研究为机械臂的振动控制提供了理论与方法。柔性悬挂移动机械臂的研究内容有柔性悬挂移动机器人振动控制方法、多要素作用下移动机械臂的跟踪控制和路面激励下移动机器人的动态稳定性控制,这些方法为柔性悬挂移动机器人动态控制奠定了理论基础。

图3 机器人刚柔耦合动力学研究原理图

作者力图总结在机器人刚柔耦合动力学研究领域取得的一些研究成果。这些研究成果的总结能够为提高机器人的性能与品质提供理论基础和实践方法,使读者能够借鉴并用于机电设备的减振降噪、机器人的精确控制和性能提升、机械臂的轻量优化设计、细长等特种机械臂的设计、柔顺平台的开发和人机协作机器人柔顺关节的动态控制等方向。该书可以作为机械工程、自动化与控制工程等相关学科方向的教师、研究人员的参考资料,也可以作为机器人技术领域的广大工程技术人员,特别是产品开发技术人员学习和工作的参考书。