1949—2019年浙江蚕桑丝绸产业发展历程及时代特征

李琴生

摘要: 蚕桑丝绸是浙江的传统产业,历史悠久、文化灿烂、生生不息。中华人民共和国成立70年来,尤其是改革开放以来,伴随着国家经济体制改革、外贸经营权放开、产业体系深刻调整,浙江蚕桑丝绸产业在变革中实现了持续稳定健康发展。如实记载浙江蚕桑丝绸产业70周年的改革发展历程,有利于以史为鉴、承前启后、继往开来,有利于创新发展模式,在新的竞争态势下实现高质量发展,从而巩固浙江“丝绸之府”地位,共创浙江蚕桑丝绸产业的美好明天。

关键词: 蚕桑丝绸;发展历程;变革与创新;时代特征;产业;浙江

中图分类号: F407.81(255) 文献标志码: A 文章编号: 1001-7003(2019)10-0008-07 引用页码: 101102

Abstract: Silkworm silk is a traditional industry in Zhejiang province with a long history, which is of splendid culture and endless life. Since the founding of the Peoples Republic of China 70 years ago, especially since the reform and opening up, with the reform of the national economic system, liberalization of foreign trade management, and profound adjustment of the industrial system, Zhejiangs silkworm silk industry has achieved sustained, stable and healthy development. It is true that the reform and development of the 70th anniversary of the sericulture industry in Zhejiang is conducive to taking history as a guide, inheriting the past and the future, and promoting the development model. It will achieve high-quality development under the new competitive situation, so as to consolidate the status of Zhejiang “Silk House” and creating a brilliant future for the silkworm industry in Zhejiang.

Key words: silkworm silk; development history; transformation and innovation; characteristics of the times; industry; Zhejiang

浙江地處东南沿海,土壤肥沃,水网密布,四季分明,宜桑宜蚕,有悠久的蚕桑丝绸生产历史和灿烂的古丝绸文化,以及完整的蚕桑丝绸产业链体系,浙江素称“丝绸之府”。然而,国乱而衰,国安而兴。近代以来,浙江蚕桑丝绸产业历经艰难,几经沧桑。19世纪末至20世纪初,多少仁人志士群贤共济,拯救国宝丝绸。光绪二十三年(公元1897年)杭州知府林启在杭州创办“蚕学馆”。民国时期,孙中山满怀“实业救国”之策,立志学习国外技术改良蚕丝业,但好景不长。20世纪30年代日本帝国主义发动侵华战争,使浙江蚕桑丝绸业饱受战争摧残,满目疮痍、百废待兴。据1948年底政府部门统计,浙江省蚕茧产量仅1.05万t,缫丝厂仅存11家[1]。

1 浙江丝绸产业从百废待兴到恢复发展阶段(1949—1977年)

中华人民共和国成立后,浙江省人民政府十分重视浙江蚕桑丝绸产业的恢复和发展,先后接管中国蚕丝公司杭州办事处、五丰绸厂、崇裕丝业公司、嘉兴绢纺厂、长安丝厂、嵊县锦源丝厂等官僚资本主义企业,开始建立社会主义国有经济。同年浙江省有11家蚕丝厂陆续开工,私营绸厂60%的织机为国家加工绸缎。同时,建立并完善了蚕桑丝绸管理机构,加强茧丝绸生产和技术的指导,使浙江蚕桑丝绸生产逐步恢复生机。1951年1月,浙江省工业厅提出了“巩固和扩大原有收购基础,鼓励私人资本投入生产,用以丝易茧为主的办法,恢复浙江缫丝工业”的方针。1952年,推广杭州开源丝厂试验成功的烘茧煤灶,还推广了立缫操作法,陆续改坐缫机为立缫机。

1953年后,中国农村进行了土地改革,解放了生产力,发展新蚕区,加强蚕种产销管理,使蚕桑生产得到了较快恢复与发展。同时,丝绸行业全面进入公私合营,实施了对丝绸企业的社会主义改造。1954年成立浙江省蚕种公司,以加强蚕种产销管理。1956年,蚕桑生产县达48个,蚕种产量达到94.56万张,比1949年增长2.53倍;仅1956年冬到1957年春发展新桑园就达45.1万亩。到1956年底,27家缫丝厂经过停、转、并,调整为16家,其中转为地方国营5家,公私合营11家。579家丝织企业调整为108家,其中地方国营3家、公私合营29家、小型私营76家。中国第一家规模最大的丝绸企业杭州丝绸印染联合厂,于1956年正式动工兴建,引进日本多摩-10型自动缫丝机等先进设备,1958年5月开始,丝、绸、印染各车间先后投入生产。1953—1957年,各丝绸厂对丝绸生产质量提高十分重视,经常开展操作训练,互相观摩、评比,总结先进经验,并加以推广。浙江蚕桑丝绸行业重视对历史上丝绸品种的挖掘与整理,推陈出新,创造了许多优良的新品种,扩大了销路。杭州胜利丝织试样厂等企业为中华人民共和国成立10周年的北京十大建筑设计、试织了一批高级装饰用绸。1957年,浙江桑蚕茧收购量由1949年的4500t提高到19270t;桑蚕丝产量由1949年的339t增加到2099t;绢丝由1949年的94t增加到241t;丝织品由1949年的1212万m增加到3181万m,浙江省丝绸业得到稳步健康发展[2]。

1958年以后,“大跃进”和“人民公社化”运动中,由于在经营体制上变动频繁,蚕桑丝绸生产受到很大影响。大办“万亩桑场、千亩桑场”,在工作上盲目冒进,高指标、压任务,挫伤了干部群众的积极性,浙江省蚕茧产量连续3年减产。由于国家政策的失误,加上三年自然灾害影响,蚕桑丝绸生产一度大幅度下降。1963年后,浙江省蚕桑丝绸业认真贯彻国家“调整、巩固、充实、提高”的八字方针和《农村人民公社条例》(即《六十条》),落实国家鼓励农民发展蚕桑生产的有关政策和措施,认真落实稳定“三级所有,队为基础”所有制,对蚕桑生产实行重奖政策,建立专业桑园,稳定了蚕桑生产。工业上执行“三统一优”(统一计划、统一原料、统一检验和择优安排生产)的原则,确定全省缫丝工业保持常年生产6家,停止生产5家,实行季节生产8家,缫丝工业精减职工6723人。由于认真贯彻“八字方针”,企业管理有了加强,产品质量逐步提高,蚕茧生产回升,生丝货源增加,丝绸外贸出口供不应求。为适应外销,多创外汇,国家发放专用贷款,新增与扩大缫丝、织绸、印花生产能力,对老设备进行技术改造,浙江省丝绸工业形势全面好转。1965年,浙江省饲养蚕种94.24万张,生产蚕茧4.81万t;丝绸企业64家,其中国营企业50家(丝厂18家、绸厂26家、印染厂3家、化纤厂1家、绢纺厂1家、纺机厂1家)。浙江省丝绸工业总产值3.77亿元,占全国丝绸工业2576%;全省桑蚕丝产量1832t,占全國35.23%;丝织品产量8153万m,占全国23.8%,均居全国首位。对外贸易不断扩大,1957年,浙江省白厂丝直接向苏联出口交货,到1964年,对外出口白厂丝达到1571t,各种绸缎也通过上海或对苏联直接交货而出口量大幅增加。

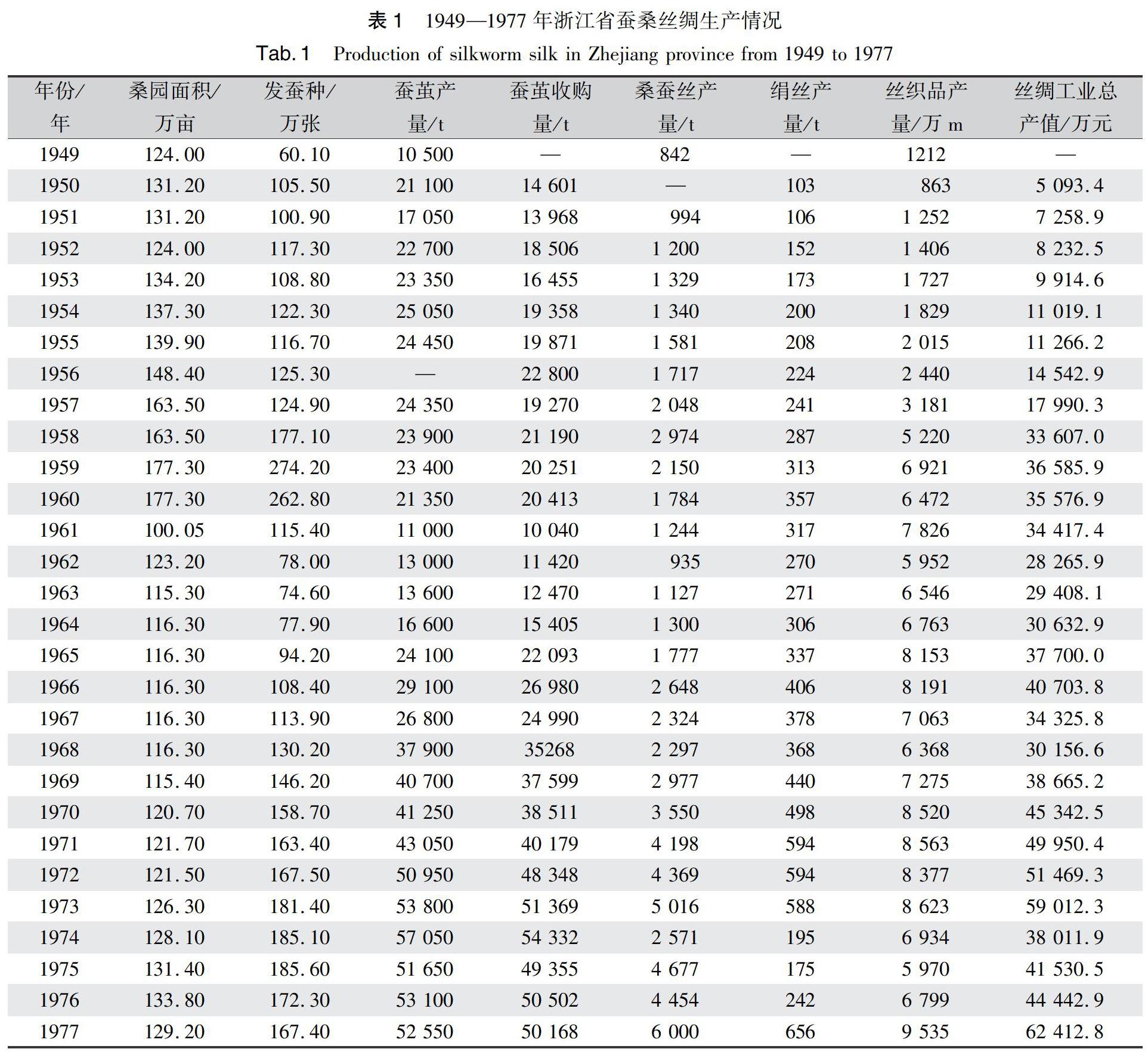

1966年5月至1976年10月的“文化大革命”期间,蚕桑丝绸管理机构出现一度瘫痪,工厂停工闹革命,一大批大中型丝绸企业停工停产,浙江省蚕桑丝绸产业增长缓慢,但在蚕茧干燥理论的探索和设备改进,新型自动缫丝机和丝织机自动化研究试制等科研、生产方面仍取得一些进展。据统计,1977年浙江省蚕茧产量52550t,桑蚕丝产量6000t,丝织品产量12444万m,分别为1949年的5倍、9倍、10倍,为浙江蚕桑丝绸产业持续稳定发展奠定了良好的基础。表1为1949—1977年浙江省蚕桑丝绸生产情况。

2 浙江丝绸产业从自营出口到体制变革发展阶段(1978—2000年)

1978年12月18日中共十一届三中全会后,国家实行“改革开放”政策,1981年浙江丝绸自开口岸、自营出口,浙江蚕桑丝绸产业进入了大步跨入国际市场的崭新时期。同年,浙江省丝绸公司与41个国家和地区的455家客商建立了贸易关系,全年出口创汇1.08亿美元。

1982年开始,浙江省桑园逐步推行家庭联产承包责任制,国家逐步提高蚕茧收购价格,政府部门大幅度增加蚕桑生产补贴,加大基础设施投入,大力推广优新品种,加强蚕业技术辅导,大幅促进了蚕桑生产的发展。1984年,浙江省1.2万个生产大队、4万个生产队集体经营的桑园,全部由94万多养蚕农户承包经营。浙江省蚕茧产量达到7.02万t,首次超过1931年的最高水平[3]。为适应浙江丝绸内外贸所需,从1981—1985年,全省共投入1.14亿元经费,对50多家缫丝、丝织、印染、绢纺、针织、服装企业进行技术改造,研制和引进先进的缫丝、织造及印染后整理等生产技术设备。

1985年1月29日,浙江省人民政府发出《关于全省丝绸行业经济体制改革试行方案的通知》,决定成立浙江省丝绸联合公司,省属丝绸生产企业全部下放。从1985年春茧开始,蚕茧经营管理体制下放,丝绸生产和收购实行指导性计划。1985年10月,浙江在深圳特区创办的第一家中外合资丝绸企业——深圳华丝企业股份有限公司正式投产。

1987—1991年,是浙江蚕桑丝绸产业的一个不平凡发展阶段。一是世界经济普遍繁荣,蚕丝作为天然纤维受到青睐,开发了丝绸砂洗工艺,出现了全球“丝绸热”;二是浙江乡镇企业(小丝厂、小绸厂)快速发展,丝绸加工能力迅猛扩大;三是由于国家经济体制处于转轨时期,汇率的“双轨制”、财政的“分灶吃饭”、出口的“水货”盛行等,造成蚕茧、厂丝原料供不应求,因而在省际、县际之间爆发了以抬价抢购蚕茧为特征的“蚕茧大战”,对蚕茧质量、收烘秩序造成了较大的负面影响。1988年,国务院为加快和深化外贸体制改革,确定了“自负盈亏、放开经营、工贸结合、实行代理制”的方针[4]。浙江丝绸行业由浙江省丝绸公司统一收购出口的专营丝绸出口体系开始打破。1988—1991年,浙江省人民政府对丝绸外贸实行了两轮承包,4年累计完成出口创汇14.76亿美元,为全省外贸事业的发展作出了重要贡献。

1992年10月,党中央确定了社会主义市场经济体制的改革目标后,浙江蚕桑丝绸行业发生了深刻变化。1992年,蚕茧产量达到14.07万t,创历史新高。1993年1月7日,浙江省人民政府办公厅转发《关于加强蚕种产销管理的通知》,实行蚕种生产经营许可证、质量检验合格证制度。1993年2月24日,浙江省人民政府发出《关于做好蚕茧生产和经营工作的通知》,决定从1993年起,蚕茧收购价格由国家定价改为指导性价格。1993年,浙江省生产一代杂交种509.36万张,创浙江蚕种生产历史最高水平。1994年,桑园面积达到152万亩,蚕区遍及浙江11个市65个县(市、区)。1988—1995年,全省蚕茧产量连续8年保持在10万t以上,为浙江蚕桑生产的鼎盛期。

1991—1995年,浙江丝绸行业通过加快技术改造、调整产品结构,自动缫丝机占比从1990年的7%提高到16%,无梭织机从2.7%提高到16.9%,丝绸印染、服装企业深加工能力大幅提高。浙江丝绸行业采用中外合资等方式建立丝绸服装合资企业,丝绸服装加工和出口迅速增加,丝绸服装生产进入了一个大发展时期。至1995年,浙江省有专业丝绸服装生产厂家377家,从事丝绸服装生产的企业数千家,年产量达1亿件以上,出口创汇6.5亿美元。浙江丝绸行业通过转换经营机制,提高了丝绸行业整体素质。自此,浙江省拥有丝绸企业集团23家、股份公司6家、有限责任公司20多家,有8家企业列入全省百家现代企业制度试点单位。1996年7月16日,杭州凯地丝绸股份有限公司在深圳证券交易所成功上市,成为“中国丝绸第一股”。是年,浙江丝绸行业与全球80多个国家和中国香港、澳门、台湾地区的1500多家客商建立了贸易合作关系,全省丝、绸、真丝服装等出口创汇达10亿美元以上。

1996年以后,浙江城镇化步伐加快,劳动力成本提高,土地资源趋紧、丝绸产业竞争加剧等综合因素影响,浙江蚕桑生产进入了调整期,丝绸生产和经营面临着更多的困难和挑战。国家加大了对丝绸行业宏观调控的力度,压缩整顿缫丝加工能力,实施丝绸企业兼并重组。1996年3月12日,浙江省人民政府发出《关于茧丝绸贸工农一体化经营管理的通知》,决定在农业部门的蚕桑管理及蚕种场、供销系统的蚕茧收烘单位全部划归丝绸部门,组建贸工农一体化的丝绸公司。1999年12月1日,国家经济贸易委员会印发了《关于做好企业兼并破产工作确保社会稳定的紧急通知》,杭州、嘉兴、湖州等丝绸主产区被列入全国优化城市资本结构试点城市,按照国家统一部署,通过破产兼并、退城进郊、股权转让等方式,加快丝绸国有企业改革步伐。至2000年,浙江省14个市、县(市、区)成立了一体化丝绸公司,丝绸工业企业改制面达到83%,作为丝绸原料生产的181家缫丝企业、30家绢纺企业改制面超过90%。

据2000年底政府部门统计,浙江省桑园面积116万亩,全年发种量231万张,蚕茧产量9.35万t,收购量6.6万t。浙江省拥有缫丝生产能力627720绪,丝产量32417t;拥有丝织机107047台,其中无梭织机10000台,丝织品产量248412万m(含真丝绸、绢纺绸、交织绸等)。其中浙江省丝绸公司统计的199家工业企业累计完成工业总产值(90不变价)111.83亿元,产销率99.00%,白厂丝11030t,绢丝产量14640t,真丝绸2774万m,合纤绸16939万m,印染绸缎19672万m,丝绸服装4769万件。浙江省全年丝绸自营出口企业丝绸商品出口总额79697万美元,其中:浙江省丝绸公司36551万美元,杭州市13902万美元,嘉兴市14440万美元,湖州市8432万美元,绍兴市3145万美元,宁波市2992万美元[5]。2000年,浙江丝绸产业结束了连续4年全行业亏损的局面,实现了全行业2.56亿元的盈利。根据国家统计局统计,2000年浙江省的丝产量占全国42%;丝织品产量占全国的66.3%;印染丝织品产量占全国的69.5%,是全国最大的丝绸主产区。表2[6]为1978—2000年浙江省蚕桑丝绸生产情况。

3 浙江丝绸产业从加入世贸到结构调整发展阶段(2001—2010年)

进入21世纪,中国迎来了加入世贸组织(WTO)的战略机遇期,对浙江蚕桑丝绸产业来说,迎来了全面参与国际市场的重大机遇和挑战。国家逐步取消了一直以来实行的丝绸进出口经营权,实施了“东桑西移”战略,加上丝绸产业结构调整、人民币持续升值、国际金融危机影响等因素,使浙江蚕桑丝绸产业进入了一个机遇与挑战并存的新的发展阶段。

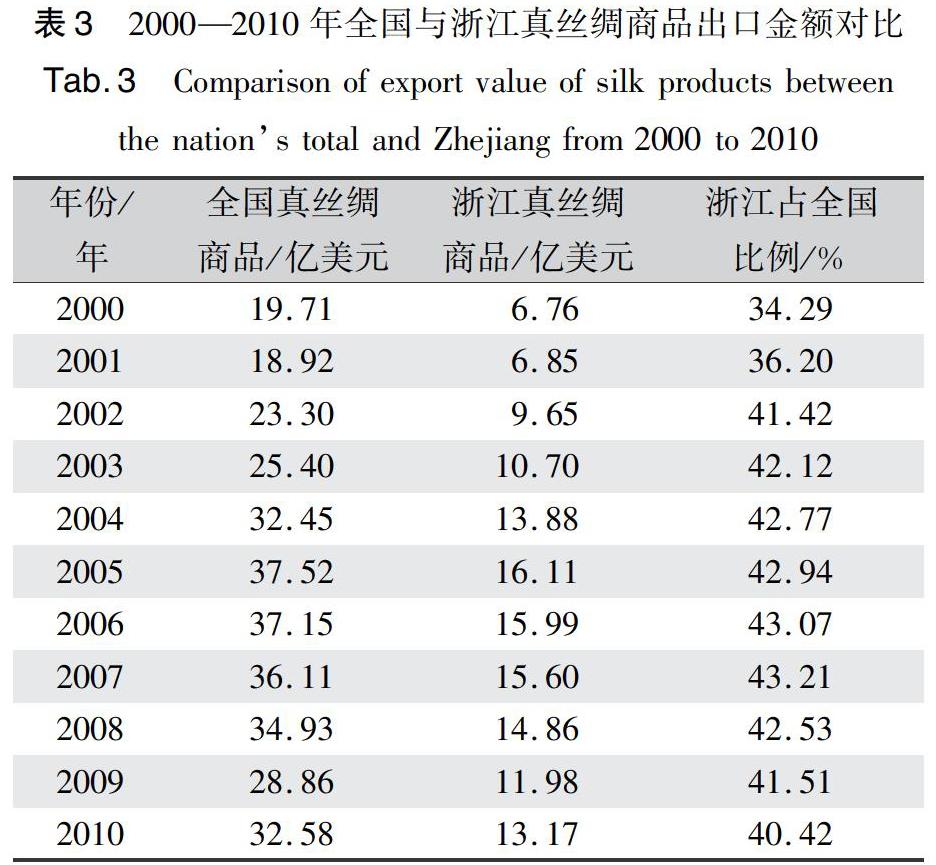

2000年11月,首个省级现代蚕业园区——德清县湖墩村现代蚕业园区通过浙江省农业厅验收,浙江省加快了蚕桑生产产业化、园区化、集约化改造步伐。2001年开始,浙江省蚕桑丝绸产业的体制改革不断深化。是年,蚕茧收购定价方式由中央指导下的省级政府定价,改为省级政府指导价,建立了主要以市场形成的蚕茧价格机制,成为蚕茧流通体制改革力度较大的一年。8月2日,浙江省人民政府印发《关于深化茧丝绸贸工农一体化改革的通知》,决定将浙江省丝绸联合公司的行业管理职能划归浙江省经济贸易委员会,已进入一体化丝绸公司的蚕桑站回归农业部门。11月12日,浙江省人民政府印发《关于组建浙江省丝绸集团有限公司的通知》,决定通过改制和资产重组设立浙江省丝绸集团有限公司。2003年,浙江省农业厅实施了蚕桑西进和优化改造工程,陆续推进建德大同、海宁周王庙、桐乡石门等蚕桑产业示范区和精品园建设。2004年6月,浙江在全国率先进行蚕茧收购价格市场化改革试点,省、市、县政府不再下达收购价格,实行市场调节价。经国家外经贸部批准,至2004年浙江省有杭州丝绸服装进出口有限公司、浙江嘉欣丝绸股份有限公司、湖州丝绸进出口有限公司等34家丝绸企业获得蚕丝类商品出口经营权,形成了茧丝、绸缎和丝绸服装成品生产经营全面面向市场的对外开放新格局。浙江真丝绸商品出口总额占全国的40%以上,位居全国第一。表3[7]为2000—2010年全国与浙江真丝绸商品出口金额对比情况。

发展丝绸深加工产品,提升产品附加值,内外销市场并举,是浙江丝绸产业结构调整转型升级,提升市场竞争能力的一大特色。2007—2010年,从美国次贷危机最终引发了波及全球的金融危机,导致世界各国经济增速放缓,失业率激增,一些国家开始出现严重的经济衰退。在严峻的国际市场形势下,“调结构、稳增长、扩内需”成为浙江省丝绸工业发展的主旋律。浙江省丝绸企业在力求稳定国际出口市场的同时,更加注重丝绸产品结构调整和自主品牌建设,通过不断完善传统营销渠道,积极开辟多层次商业、文化运作模式及手段,持续挖掘内销市场的潜力,国内丝绸的消费状况呈稳中有升态势。浙江产品结构进一步优化,丝绸深加工产品及制成品的比重不断提高。丝绸产品的概念已在传统的生丝、坯绸、服装、丝巾、领带的基础上,扩展到丝毯、蚕丝被、文化用品等领域。特别是蚕丝被发展迅速,产销两旺,以浙江桐乡“中国蚕丝被、真丝毯生产基地”为代表的一批新的产业集群迅速崛起,成为蚕桑丝绸产业发展的重要支撑。同时,随着丝绸文化不断得到挖掘和传承,达利丝绸工业园等一批集展示、教育、观光、购物、休闲于一体的丝绸主题园的相继落成,为探索丝绸产业转型升级,实现文化与经济融合发展提供了新的思路。2009年7月,国家文物局正式将泉州、宁波、广州、扬州、蓬莱等五城市纳入“海上丝绸之路”捆绑申遗计划,从历史发展轨迹、對外贸易和丝绸文化等,多角度揭示了宁波作为古代“海上丝绸之路”重要组成部分的历史地位[8]。

4 浙江丝绸产业从要素制约到集约发展阶段(2011—2019年)

2011年以后,随着国际金融危机影响的逐步减弱,国际市场呈现复苏迹象,内外市场开始好转。加上受劳动力与土地资源、农副产品比价效应、产地初级加工业等影响,茧丝价格有较大上升,吨丝价格脱离20万、30万元,到2017年底最高一度突破50万元,吨丝价格进入了30万~40万元时代。据浙江省丝绸协会对近30家县(市)蚕茧收购单位的数据统计(统计数占全省的95%左右),浙江省2011年蚕茧发种量11743万张,比上年增加7.94%;蚕茧生产量5.09万t(101.8万担),比上年增长5.78%;平均收购价格1916.16元/50kg(担),比上年增长17.30%。

随着沿海地区工业化、信息化、城镇化发展步伐进一步加快,土地资源紧缺、劳动力成本上升的矛盾更加突出,蚕桑丝绸产业结构加快调整,蚕桑和茧丝等原料性产品生产持续向中西部地区转移,但丝绸服装制成品等深加工产品占比增加,尤其是蚕丝被、丝巾、真丝手袋等丝绸家纺产品和文化创意产品得到迅速发展。据2015年浙江省丝绸协会对近30家县(市)蚕茧收购单位的数据统计(统计数占全省的85%左右),浙江省2015年蚕茧发种量64.50万张,比上年下降22.52%,蚕茧生产量2.91万t(58.2万担),比上年下降13.15%,蚕茧收购量1.73万t(346万担),比上年下降11.64%,平均收购价格1746.93元/50kg(担),比上年增加87.05元/50kg(担),增幅5.24%。浙江省丝绸协会统计的87家丝绸企业,2015年完成白厂丝产量3313.7t,捻线丝产量1299.2t,绢丝产量2576.02t;真丝绸产量276188万m;印染绸产量33084.02万m;服装制品14686.54万件,其中:丝绸梭织服装6676.12万件,丝绸针织服装1332.87万件;丝绸家纺117.71万件(套);真丝领带、头巾4606.65万条;蚕丝被92.75万条;床上用品55.59万条;其他蚕丝制成品82.6万件(套)。据同口径测算,真丝绸、印染绸、床上用品增长10%以上。

2015年11月,浙江省人民政府印发《关于推进丝绸产业传承发展的指导意见》,提出了浙江丝绸产业“到2020年,丝绸历史文化得到有效传承和保护,丝绸创新发展取得积极成效,努力成为创新设计能力强、智能制造水平高、品牌影响力大、能引领世界丝绸发展潮流的国际丝绸时尚中心”的发展目标。在浙江省委省政府的关心支持下,浙江省丝绸行业顺应新挑战、新机遇、新常态,通过多年的产业转移、结构调整、技术改造和研发创新,形成了从蚕茧、缫丝、绢纺、丝织、丝针织、印染、服装、服饰,到丝绸文化创意产品门类齐全、产业链完整的全省蚕桑丝绸产业发展新格局。蚕桑生产集约化,丝绸生产自动化、智能化、高端化水平全国领先,电子提花、电子多臂、数码织造、数码印花、印染自动分色描稿等高新技术得到广泛应用,产品档次和品质得到进一步提升,成为融入国际丝绸市场、提升全球竞争力的强大支撑。各丝绸企业十分重视研发创新、技术进步和品牌培育,积极开拓国内外市场,涌现出一大批丝绸骨干企业,促进了浙江蚕桑丝绸产业平稳健康发展。社会各界对丝绸传统文化元素深入挖掘,丝绸+旅游、丝绸+健康、丝绸+文化、丝绸+创意、丝绸+互联网等加快融合并迅速发展,蚕茧基地、农旅结合、丝绸小镇、艺尚小镇等新业态茁壮成长。

据统计,2018年浙江省蚕茧发种量41.36万张,蚕茧生产量2.05万t(41万担);生丝产量6326t(含绢丝);真丝绸缎15721万m;蚕丝被206万条;丝绸服装及制品2亿件/条(含领带、丝巾、文化产品等);全省真丝绸商品出口8.15亿美元[10]。加上浙江丝绸企业响应“东桑西移”号召和实施“走出去”战略,在全国的四川、云南、广西等省市,在国外的越南、缅甸、柬埔寨等国家建立茧丝绸产业基地和拓展海外市场,浙江蚕桑丝绸产业的全球化布局更加活跃,产业规模和市场份额名列前茅,研发创新能力、产品附加值和市场竞争力显著提升。

5 结 语

丝绸是一种产品,也是一种文化;丝绸是中国的,丝绸也是世界的;丝绸是传统产业,也是经典时尚产业。展望未来,浙江蚕桑丝绸产业将抓住“一带一路”的重要历史机遇,顺应丝绸个性化、消费时尚化和“互联网+”的发展趋势,以传承保护和创新发展为主线,按照原料基地化、技术高新化、品牌国际化、人才梯队化、产业和文化一体化的发展思路,着力推进蚕桑产业基地建设、丝绸创新发展、名企名品培育、丝绸人才培养,以及产业与文化的融合发展,进一步巩固和提高浙江蚕桑丝绸产业在全国的领先地位。浙江“丝绸之府”的地位一定会更加巩固,浙江蚕桑丝绸产业的明天一定会更加美好。

参考文献:

[1]蒋猷龙, 陈钟. 浙江省丝绸志之概述[M]. 北京: 中国方志出版社, 1999: 6.

JIANG Youlong, CHEN Zhong. Overview of Zhejiang Silk History[M].Beijing: China Fangzhi Publishing House,1999:6.

[2]沈隴声. 浙江工业发展五十年之浙江丝绸工业[M]. 北京: 中国计划出版社, 2000: 120-125.

SHEN Longsheng. Zhejiang Silk Industry, Zhejiang Industrial Development, 50 Years[M].Beijing: China Planning Press,2000:120-125.

[3]周金钱. 浙江通志·蚕桑丝绸专志之蚕茧生产[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2019: 34.

ZHOU Jinqian. Zhejiang Tongzhio·Sericulture Silk Monopoly Cocoon Production[M].Hangzhou: Zhejiang Peoples Publishing House, 2019: 34.

[4]弋辉. 中国茧丝绸产业改革发展纪实之十多年持续的高速扩张期[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2016: 13-14.

YI Hui. Chinas Silk Industry Reform and Development Documentary for More than 10 Years of Sustained High-Speed Expansion[M].Beijing: China Textile Publishing House, 2016: 13-14.

[5]中国丝绸协会. 中国丝绸年鉴之浙江省[J]. 中国丝绸年鉴, 2001: 180.

China Silk Association. China silk yearbook of Zhejiang province[J]. Chinese Silk Yearbook, 2001: 180.

[6]浙江省丝绸联合公司. 浙江省丝绸行业统计资料汇编[Z]. 2001: 10.

Zhejiang Silk Union. Zhejiang Silk Industry Statistics Compilation[Z]. 2001: 10.

[7]浙江省丝绸协会. 浙江丝绸信息[Z]. 杭州:浙江省丝绸协会, 2000—2010.

Zhejiang Silk Association. Zhejiang Silk Information[Z].Hangzhou: Zhejiang Silk Association, 2000-2010.

[8]曹爱娟. 浙江通志·蚕桑丝绸专志之宁波与海上丝绸之路[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2019: 429.

CAO Aijuan. Zhejiang Tongzhio·Sericulture Silk Monopoly Ningbo and Maritime Silk Road[M].Hangzhou: Zhejiang Peoples Publishing House, 2019: 429.

[9]钱有清, 刘文全, 柳恩见. 中国茧丝绸行业2018年运行分析及2019年展望[J]. 丝绸, 2019, 56(7): 1-7.

QIAN Youqing, LIU Wenquan, LIU Enjian. Analysis on operation of Chinese cocoon silk industry in 2018 and prospect in 2019[J]. Journal of Silk, 2019, 56(7): 1-7.