改革开放以来我国生猪产地空间分布演变研究

郭利京黄振英仇焕广

(1.安徽财经大学,安徽 蚌埠 233030;2.中国人民大学,北京 100872)

引言

生猪产地布局是生猪生产在空间上的表现形式[1]。2005年胡浩提出我国生猪产地由“自然性布局向经济性布局转变”,开启生猪空间分布研究[2]。学者对生猪生产关注点由此从“what exists”转向“what exists where”,生猪空间分布研究受到广泛关注[3]。当前,我国是世界生猪生产和猪肉消费大国,2017年生猪年出栏量、人均猪肉消费量分别是1978年的4.4倍和2.8倍。

耕地是生猪规模化养殖过程中不可忽视的要素投入。首先,发达国家经验及我国实践均表明,规模化养殖中产生的粪尿、污水不便远距离、长时间运输,只有实施种养结合,将规模化生猪养殖与一定耕地面积的种植业结合,将粪尿、污水转化为有机肥实施就近还田,才能解决生猪养殖中的环境污染问题[4]。其次,生猪养殖需要耗用大量玉米、豆粕等饲料,而饲料生产需占用一定面积耕地。因此,解决生猪养殖环境污染问题,实施种养结合,耕地资源不可或缺。农作物生长对氮、磷、钾等元素吸收能力有限,单位耕地对生猪粪尿等有机肥消纳能力有限[5],单位耕地生猪承载能力并非越多越好,生猪养殖规模必须与耕地承载能力相适应。因此,在资源环境约束趋紧、生猪产地转移、养殖规模化背景下,从耕地生猪承载量视角研究生猪产地空间布局及其适宜性更具现实意义。

改革开放以来我国开展多次农业普查工作,积累大量生猪生产数据,这些数据展现了生猪生产状况,也富有产地布局演变之下的经济内涵。周成虎认为,地理信息发展为研究生猪产地空间演变提供可能,特别是为借助GIS技术研究耕地生猪承载量空间分布问题提供便利[6]。本文利用GIS技术,选用耕地生猪承载量和生猪集散指数等指标,分析改革开放以来我国生猪产地布局、耕地生猪承载量空间格局及区域集聚变化,厘清生猪产地分布集聚特征及时空演变规律,为从源头上治理生猪养殖环境污染问题,引导生猪产地合理有序移动,实现生猪业可持续发展提供理论参考。

一、数据来源及研究方法

(一)数据来源

考虑数据可得性和分析对称性,将改革开放以来分为两个时期,即改革开放前20年(1978—1998)和改革开放后近 20年(1998—2015)。因港澳台数据缺失,本文选择中国大陆31个省(市、区)1978年、1998年和2015年三个年份生猪年出栏量和耕地面积,分析不同时期生猪产地布局、耕地承载量空间演变情况,数据来源于《中国畜牧业统计年鉴》《中国农村统计年鉴》。ArcGIS分析中国行政区划图基础底图,来源于国家测绘地理信息局标准地图服务网站,底图无修改。

(二)研究方法

1.洛伦兹曲线及基尼系数。描绘各省(市、区)生猪年出栏量累计百分比和耕地面积累计百分比对应关系得到洛伦兹曲线,用于研究生猪和耕地面积之间的分布问题。基尼系数是根据洛伦兹曲线计算获得的衡量生猪-耕地分布均衡程度指标。计算公式如下:

(1)式中:Gt为t时期基尼系数,uti和pti分别为t时期i省(市、区)耕地面积、生猪出栏量占全国同时期耕地面积总量和生猪出栏总量比重;Dti为t时期i省(市、区)累计生猪比重;n为省(市、区)数量。

2.耕地生猪承载量及变化。各地区自然条件、人口、耕地等资源禀赋不同,导致耕地生猪承载量空间分布显著差异[7]。相对于生猪年出栏总量,由于各省(市、区)面积相差较大,耕地生猪承载量不仅反映各行政单元生猪养殖密度,而且能直观表征单位耕地生猪粪尿消纳能力。另外,耕地生猪承载量分级变化无法定量统计各个省(市、区)生猪年出栏量绝对数量变化。因此,本文采用某一省(市、区)t+1时期耕地生猪承载量相对t时期耕地生猪承载量变动百分比,以反映同一省(市、区)各行政单元生猪年出栏总量变动情况。计算公式为:

(2)式中:Ai,t为t时期i省(市、区)耕地生猪承载量增减幅度;ri,t+1和ri,t分别为t+1和t时期i省(市、区)耕地生猪承载量。

3.生猪集散指数与生猪产地移动。耕地生猪承载量无法直接衡量各省(市、区)相对于全国平均耕地生猪承载量集聚变动程度,更不易展示生猪集聚程度变化情况。为此,本文在耕地生猪承载量基础上引入应用生猪集散指数(Distribution index of distribution,DID),即t时期i省(市、区)耕地生猪承载量与同期全国耕地生猪承载量平均值比值。计算公式如下:

(3)式中:DIDi,t为t时期i省(市、区)生猪集散指数;ri,t和Rt分别为t时期i省(市、区)耕地生猪承载量和同期全国耕地生猪承载量平均值。

为明确i省(市、区)生猪分布是一个集聚过程还是相对疏散过程,本文引入生猪产地移动指数(Change of origin,CO),即i省(市、区)相邻两个时期生猪集散指数差值,反映生猪产地动态变化。计算公式为:

(4)式中:COi,t为t时期i省(市、区)的生猪产地移动指数;DIDi,t+1和DIDi,t分别为i省(市、区)在t+1和t时期生猪集散指数。

二、我国生猪空间分布总体状况

描绘t时期各省(市、区)生猪年出栏量累计百分比和耕地面积累计百分比对应关系,即得到生猪-耕地洛伦兹曲线(见图1)。

从图1可知,1978年、1998年和2015年我国生猪-耕地洛伦兹曲线弧度逐渐远离绝对均衡线,表明改革开放以来生猪-耕地洛伦兹曲线弧度不断增大,而且三个年份基尼系数分别为0.44、0.47和0.49,说明31个省生猪出栏量(市、区)空间分布不均衡性逐年提高,改革开放近40年间我国生猪空间分布由相对分散变为相对集中,空间上逐渐趋于集聚,1998年后生猪空间集聚趋势加快。究其原因,主要是进入新世纪以来,扩大生猪养殖规模、改善饲养设施和养殖技术,尤其是2007年之后,城市化快速推进、环境规制趋严,直接促使生猪产地开始向中西部粮食主产区和资源富集区转移。

图1 我国生猪-耕地洛伦兹曲线

三、我国生猪空间分布地域格局演变

(一)耕地生猪承载量空间分布变化

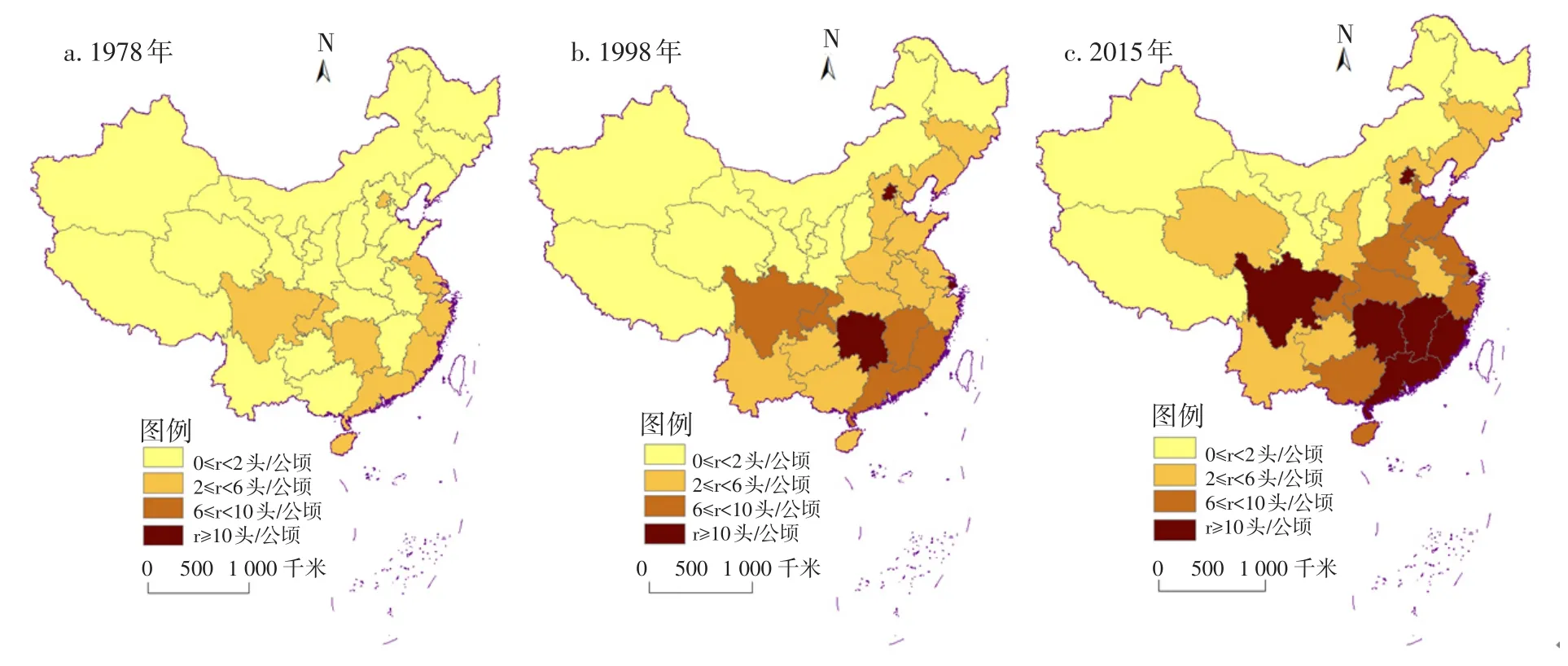

1.耕地生猪承载量分级。合理的耕地生猪承载量分级可以更清晰地展现生猪分布地理特征和空间差异。本文以自然间断点分级法(Jenks)为分类依据[8],将耕地生猪承载量指数(r)分为4级:r≥10头/公顷,6≤r<10 头/公顷,2≤r<6 头/公顷,0≤r<2头/公顷(见图2)。

图2 我国耕地生猪承载量演变

2.生猪空间分布特征。由图2可知,改革开放近40年来我国生猪产地空间分布不断扩大,由东南、西南的水稻种植区向华中、华北、东北的小麦和玉米等粮食主产区不断转移。具体而言,1978年除北京外,我国生猪主产区主要位于南方水稻种植区,如东南地区的江苏、上海、浙江、福建、广东、湖南和西南地区的四川(包括重庆),其耕地生猪承载量介于2~6头/公顷之间,在耕地可承载范围之内,不存在环境污染风险。1998—2015年,随着养殖规模扩大和技术改善,自然环境对生猪生产的约束不断弱化,生猪产地开始向西南(云南、贵州)、华中(河南、湖北)、华北(河北、山东)、东北地区(吉林、辽宁)移动;同时,生猪年出栏量迅速增加,多数省(市、区)耕地生猪承载量发生较大幅度上升,由1978年(2-6)头/公顷,增加到2015年(6-10)头/公顷,甚至更高。2015年位于东南水网密集区的广东、福建、江西、湖南,西南的四川及北京、上海等省(市、区)耕地生猪承载量已经超过14头/公顷,接近耕地生猪承载量无污染上限。

从全国范围而言,因各地自然环境、人口、市场等差异较大,耕地生猪承载量东、中、西部之间差异显著。但总体而言,此种差异主要受自然环境和社会经济条件影响和制约。气候、耕地、水资源等自然资源适宜,东南沿海、西南、华中、华北地区等省市生猪年出栏数量较多,耕地承载量较大;西北地区、黄土高原、东北地区等自然条件差、人口稀少地带生猪数量较少,耕地承载量小。改革开放以来,城乡居民收入快速提高、地区间交通条件的完善,导致东南、西南、华中、华东地区生猪养殖数量多而耕地承载量大,西部自然条件差、人口少、交通落后及欠发达地区生猪年出栏量少而耕地承载量小[9]。

(二)耕地生猪承载量空间变化

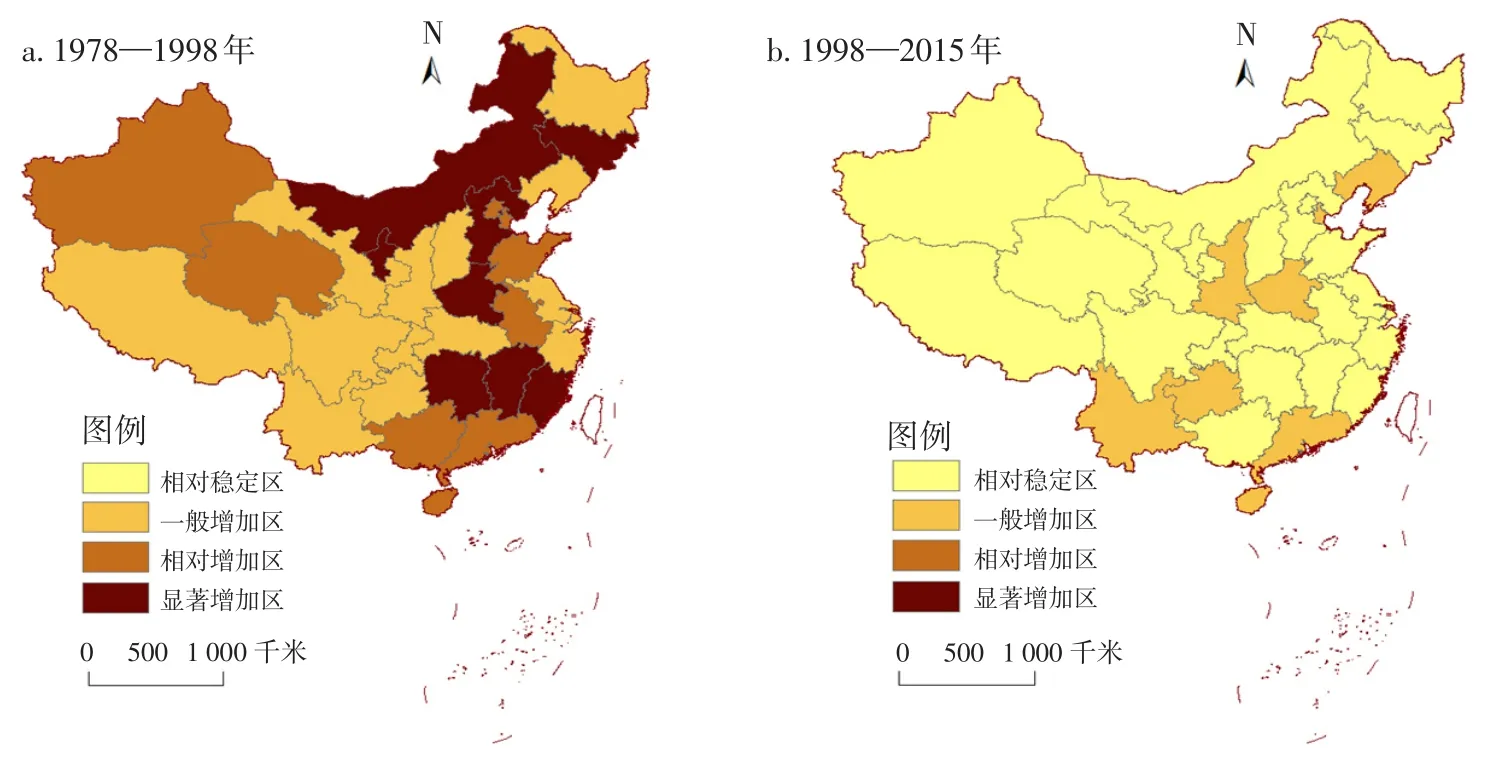

1.耕地生猪承载量增减幅度分级。依据公式(2),以1978年、1998年和2015年为时间点,将同一省(市、区)相邻两期耕地生猪承载量相减,并以自然间断点分级法(Jenks)为分类依据,将耕地生猪承载量增减幅度(Ait)划分为4类:显著增加区(A>260)、相对增加区(185<A≤260)、一般增加区(70<A≤185)和相对稳定区(A≤70)。

2.耕地生猪承载量空间变化。依据耕地生猪承载量增减幅度(Ait)划分标准,将1978—1998年、1998—2015年耕地生猪承载量增减幅度(Ait)分类,统计耕地生猪承载量区域变化(见表1),并生成专题地图(见图3)。

表1 耕地生猪承载量增减幅度变动

图3 改革开放以来耕地生猪承载量空间演化

由表1耕地生猪承载量增减幅度变动可知,1978—1998年生猪增加成为普遍现象。显著增加地区和相对增加地区所占耕地比例分别为26.90%、42.20%,生猪出栏量占比分别为34.52%和46.16%,两者合计占生猪出栏总量80.68%。由图3可知,1978—1998年耕地生猪承载量显著增加区域为东南地区的福建、江西、湖南,华北地区的河南、河北,东北地区的内蒙古、辽宁。相对增加地区位于东南的广东、广西、海南,华东的安徽、山东,西北的新疆、青海。一般增加区域分布则相对分散。

与1978—1998年相比,1998—2015年耕地生猪承载量相对稳定,为该时期主要特征。这时期耕地生猪承载量没有出现显著增加区和相对增加区。一般增加区所占耕地比例为27.30%,生猪出栏量所占比例为32.68%,后者大于前者,表明该类型多是耕地生猪承载量较高的省(市、区)。生猪相对稳定地区耕地占比高达72.70%,而生猪出栏量占比为67.32%,后者小于前者,说明该类别多是耕地生猪承载量相对较小的省(市、区)。从空间分布来看,一般增加地区主要位于东南地区的广东、海南,西南地区的云南、贵州,华中的河南,西北的陕西、东北的辽宁和华北的天津。

从改革开放前后20年耕地生猪承载量变化对比可知,在近40年的时期内,我国各省(市、区)耕地生猪承载量由普遍增加向趋于稳定转变。1978—1998年我国生猪养殖总体处于快速发展时期,特别是经历1984年生猪市场化改革后,各地区生猪养殖普遍增加。同时,此时期生猪养殖收入占农村居民总收入比例较高,农村养殖户生猪生产积极性提高,各地区生猪年出栏量增加迅速;1998年后,城市化进程加快,环境保护趋严,生猪养殖机会成本增加,城乡居民猪肉需求及我国生猪生产趋于稳定,致使该时期各地区耕地生猪承载量增幅有限[10]。

四、生猪空间分布集散变化

(一)生猪产地空间集散变化

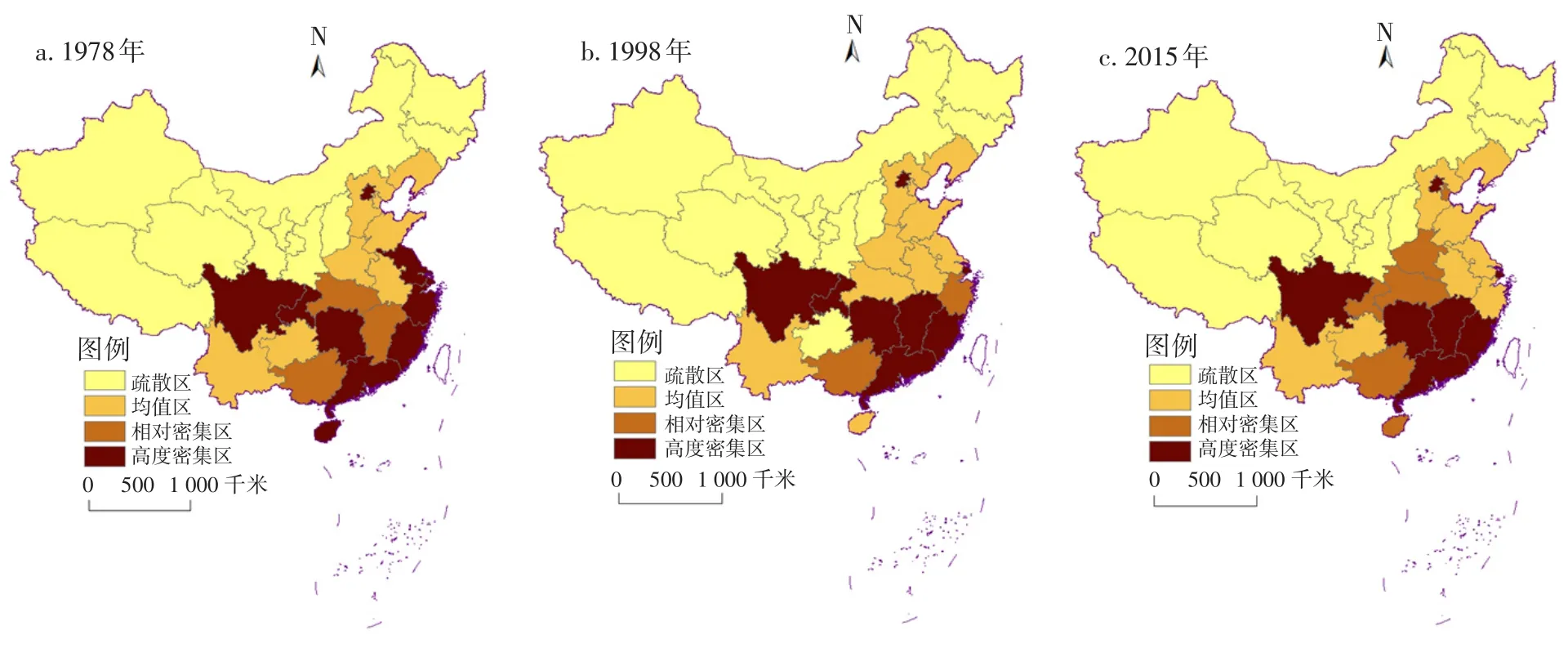

1.生猪集散指数分级。由公式(3)计算各省(市、区)生猪集散指数,依据自然间断点分级法(Jenks)和生猪区域分布特征,将各省(市、区)生猪集散指数分为4级:高度密集区(DID>1.66)、相对密集区(1.28<DID≤1.66)、均值区(0.57<DID≤1.28)、较疏区(DID≤0.57)。

2.生猪空间集散指数分布特征。依据生猪集散指数分级标准,统计生猪集散情况(见表2),并生成专题地图(见图4)。

表2 生猪集聚度分级统计分析

图4 耕地生猪承载量集聚度分级

就统计情况(见表2)而言,1978—1998年生猪高度密集区、相对密集区、均值区和疏散区行政单元数量基本稳定,说明该时期生猪产地未发生较大改变,生猪增长主要是普遍增长。与1978年相比,1998年生猪均值区所占耕地面积和生猪年出栏比例进一步提高,生猪高度密集区和疏散区行政单元数量基本一致。与1998年相比,2015年生猪高度密集区由5个增加至7个,以13.57%的耕地面积,集聚31.65%的生猪年出栏量;而生猪均值区耕地面积和生猪出栏比例,与1998年相比由30%以上下降到20%左右,下降近10个百分点。因此2015年生猪疏散区耕地面积和生猪出栏量占比变化不大。

就空间分布(见图4)而言,1978年生猪高度密集区主要集中在南方水稻种植区,具体包括:西南的四川(包括重庆),东南的上海、江苏、浙江、福建、广东(包括海南)、湖南,以及华北的北京市;广西、湖北、江西为生猪相对密集区。西北和东北的部分省区是生猪疏散区。与1978年相比,1998年江苏、浙江、海南省(市、区)由生猪密集区变为相对密集区或均值区,而江西则由生猪相对密集区成为生猪密集区,湖北由生猪相对密集区成为生猪均值区,其他地区生猪耕地承载量集聚分布基本稳定;2015年,生猪高度密集区主要分布在东南地区的广东、福建、江西和西南地区的四川、重庆等水稻主产区,以及北京市、上海市。河南、湖北、重庆、广西为生猪相对密集区,西北、东北等地区仍然为生猪疏散区。

因此,改革开放近40年来耕地生猪承载量高度集聚区主要位于南方水稻种植区的现状,并未发生较大变动。此与单纯采用生猪出栏比重指标分析生猪产地移动方法所得结论不同[2]。因此,随着公众环境意识觉醒和环境规制不断强化,仅用生猪出栏量比重指标而忽视单位耕地生猪承载量的分析有待改进。

(二)生猪产地空间移动

1.生猪产地移动分级。在猪肉市场需求和生猪年出栏量增长稳定前提下,产地分布变化可以展示生猪生产在地理空间上的流入(集聚)或流出(疏散)过程。为进一步明确生猪产地变动过程,依据自然间断点分级法(Jenks)将生猪产地移动指标分为3类:流入区(CO≥0.25),稳定区(-0.28≤CO<0.25),流出区(CO≤-0.28)。

2.生猪产地移动时空演变。依据生猪产地移动指标分级标准,统计1978-1998年和1998-2015年我国生猪产地移动情况(见表3),并生成专题地图(见图5)。

从表3可见,1978-1998年生猪产地稳定区占绝对比例,其中行政单元为18个、耕地所占比例为61.27%、生猪年出栏比例为40.85%;生猪流入区和流出区行政单元、耕地占比、生猪占比分别为6个、18.74%、31.53%和7个、19.99%、27.62%,大致相近;与1978—1998年相比,1998—2015年生猪流入、流出现象频繁,生猪稳定区省市数量、耕地占比基本稳定,为17个、61.17%,生猪出栏量占比则由40.85%增加至47.79%;生猪产地流入区变化明显,其行政单元由6个增加至10个,耕地面积、生猪占比均增加10个百分点左右。生猪产地转出区则下降幅度较大,行政单元个数减少至4个,其耕地和生猪占比均下降15个百分点左右。

表3 生猪产地转移情况

从不同时期生猪产地的移动空间分布看,1978—1998年生猪产地转入区主要位于东南地区的福建、江西、湖南、海南,西南地区的重庆,华北地区的河北,该类别耕地生猪承载量增加幅度高于同期全国平均水平,表现为生猪流入区。生猪流出区则主要分布于改革开放前20年生猪养殖大省四川及经济发展迅速的江苏、浙江三省;其他大部分省(市、区)属于生猪生产稳定区;与1978—1998年相似,1998—2015年生猪流入和流出同时出现。在空间分布上,生猪流入区主要包括东南地区的广东、海南,西南地区的云南,华中地区的河南、湖北,以及华北、东北的天津和辽宁。而生猪流出区主要是前期生猪养殖密度较高的湖南及经济发达的浙江和北京。综合而言,改革开放近40年我国生猪产地流入和流出频繁,生猪产地转入区主要环绕生猪流入区分布,1998年以后生猪产地呈现向华中、东北、西南移动的趋势。未来20年随着我国生猪养殖规模化进程加速推进、环境规制的不断强化,生猪产地移动现象还会进一步强化[11]。

图5 不同时期生猪产地的移动

五、结论及政策建议

基于中国大陆31个省(市、区)1978年、1998年、2015年生猪年出栏量和耕地面积数据,利用洛伦兹曲线、基尼系数和耕地生猪承载量等指标分析改革开放以来我国生猪产地空间分布和和集聚变化情况。结论如下:

(1)改革开放近40年来,我国生猪空间分布由分散变为相对集中,在空间上逐渐趋于集聚。特别是1998年以后,伴随生猪养殖规模的扩大、饲养设施和养殖技术的改善,环境规制愈发趋严,生猪空间集聚趋势加快。(2)就全国范围而言,由于各地区耕地、人口、市场等自然环境和社会经济条件差异较大,东、中、西部地区间耕地生猪承载量呈现出较大差异。东南沿海、西南、华中、华北地区等省市生猪年出栏量较多,耕地承载量大;西北地区、黄土高原、东北地区等自然条件差、人口稀少地区生猪年出栏量较少,耕地承载量较小。(3)我国生猪产地流入和流出频繁,华中地区、华北地区、东北地区、西南地区是生猪产地的转入区,而前期生猪养殖密集较高的四川、湖南,以及经济发达的江苏、浙江、北京、上海等省市为生猪流出区。

未来20年随着我国生猪养殖规模化进程加速推进、环境规制日益趋严,生猪产地移动现象还将进一步加剧。生猪主产地将从经济发达的南方水网密集区向华中、华北、东北等粮食主产区转移,有利于实施种养结合,避免环境污染问题。生猪产地由生长条件比较适宜的南方水网区转移到气候条件较差的北方区,则可能降低生猪生产的稳定性,增大生猪供给及市场价格的波动幅度。因此,为稳定国内生猪生产,公共部门应采取预防性和前瞻性措施:(1)提高不同自然环境下生猪生长适应能力的技术研发,增强不同产地生猪生产稳定性;(2)适当控制转入地生猪养殖规模,使生猪养殖数量与当地农业生产耕地的畜禽粪便承载能力相适应,杜绝生猪产地转移中“污染天堂效应”的存在;(3)重视生猪及猪肉产销运输制度建设。针对改革开放以来持续出现生猪产地北移,人口南迁现象,为降低生猪及猪肉运输中市场及疫病风险,应当构建长效运输机制,保障生猪及猪肉产销在时间、空间上的稳定。