澳洲坚果黑果病病原鉴定及防治药剂毒力测试

蒋桂芝,周 程,李子强,赵 红,贺熙勇

(云南省热带作物科学研究所,云南景洪666100)

澳洲坚果(Macadamia integrifolia)是目前云南热区继橡胶树之后的又一大面积种植的经济作物,至2015年种植面积已达12.25万hm2、收获面积6780.4 hm2,分别占全国种植总面积的95.38%和79.08%[1]。随着澳洲坚果种植时间的延长和面积的不断增加,病虫害种类逐渐增多,有的日渐严重。2017年7月和2018年6月,我们在澳洲坚果病害调查中发现一种果实病害,症状表现为果实变黑坏死,表面长出大量橙红色毛状物(图 1a,b),病果不脱落,我们暂定为“黑果病”。其症状与 Tony Cooke[2]、李加智[3]、蔡志英[4]等报道过的炭疽菌、拟茎点霉、黑孢霉等侵染引起的澳洲坚果果腐病症状有明显不同:炭疽菌引起果病症状主要表现为块状黑斑,病果大部分都会脱落,空气湿度大时病斑上长出桔红色的分生孢子堆;拟茎点霉、黑孢霉等引起的果腐病病果上不易产生分生孢子。我们特对病果采样进行病原分离鉴定,并进行了防治药剂室内筛选,现将结果报道如下,以期为该病害的进一步研究和防治提供依据。

1 材料和方法

1.1 材料

病原分离材料:取自云南省热带作物科学研究所景哈澳洲坚果种植基地。

PDA培养基:土豆200 g,葡萄糖20 g,琼脂粉17 g,水1000 mL。

PDYA培养基:土豆200 g,葡萄糖20 g,磷酸二氢钾2 g,硫酸镁1.5 g,维生素B110 mg,琼脂粉17 g,水1000 mL。

分子鉴定材料:真菌菌丝DNA快速抽提试剂盒、ITS1/ITS4 PCR扩增引物由生工生物工程(上海)技术服务有限公司提供。

试验接种材料:云南省热带作物科学研究所澳洲坚果种质圃内正常、无病斑的未成熟果。

毒力测试药剂:50%多菌灵WP(50%Carbendazim,江苏蓝丰生物化工股份有限公司),250 g/L嘧菌酯悬浮剂(250 g/L Azoxystrobin,先正达南通作物保护有限公司),75%百菌清WP(75%Chlorothalonil),50%异菌脲WP(50%Iprodione,美国富美实公司),70%甲基硫菌灵WP(70%Thiophanate-Methyl,日本日友商社(香港)有限公司),80%代森锰锌WP(80%Mancozeb,北京燕化永乐生物科技股份有限公司),450 g/L咪鲜胺水乳剂(450 g/L Prochloraz,江苏辉丰农化股份有限公司),10%苯醚甲环唑分散剂(10%Difenoconazole,先正达(苏州)作物保护有限公司),250 g/L丙环唑乳油(250 g/L Propiconazole,先正达(苏州)作物保护有限公司),50%克菌丹可湿性粉剂(50%Captan,安道麦马克西姆有限公司),58%甲霜·锰锌WP(10%Metalaxyl+48%Mancozeb,江苏宝灵化工股份有限公司),240 g/L戊唑醇悬浮剂(240 g/L Tebuconazole,德国拜耳公司生产),240 g/L噻呋酰胺悬浮剂(240 g/L Thifluzamide,北京华茂生物科技有限公司),20%噻菌铜悬浮剂(20%Thiediazole copper,浙江龙湾化工有限公司)。

1.2 方法

1.2.1 病原分离及致病性测定

病原分离:病果用自来水表面清洗,再用75%酒精表面消毒2次,用灭菌刀片削去病斑及周围表层皮,切取(3~5)mm×(3~5)mm病健交界组织,置于PDA平板,在25~28℃室温下培养5 d。5 d后镜检长出的菌落,当出现分生孢子后进行单孢分离,在PDA平板上继代培养得到病原纯培养,编号,进行致病试验。

致病性测试:测试菌在PDA平板25℃下培养5 d后,用灭菌刀将培养好的测试菌划成为(3~5)mm×(3~5)mm的菌块备用;接种坚果用自来水表面清洗,再用75%酒精表面消毒后,用灭菌针分别在果实表面上扎3个孔,“品”字形排列,然后将备用菌块长菌丝的一面贴在扎孔部位,菌块上敷以湿棉,将接种果置于培养皿中,再放到保湿缸中在25~28℃室温下培养5~7 d,观察接种果感病情况。对照接无菌PDA琼脂块。5~7 d接种果感病后再分离病原菌,分离菌与接种菌形态一致时,确认为病原菌。

1.2.2 病原鉴定

(1)形态学鉴定

将经过致病性测试的病原菌在PDA平板25℃室温下培养5~7 d,观察菌落形态、显微观测和照相记录,依据菌落形态、产孢方式,和庄文颖、Y.Hirooka[5-6]等的资料进行比对鉴定。

(2)分子生物学鉴定

用DNA剂盒提取病原菌菌丝体的DNA。DNA提取物用ITS1/ITS4引物扩增,rDNA ITS区序列扩增及分析采用真菌核糖体基因转录间隔区通用引 物 ITS1(5′-TTCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′)和 ITS4(5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′),扩增该病原菌5.8 S rDNA及其两边的ITS1和ITS2基因片段。扩增反应体系50 μL:真菌DNA模板(0.5~1.0)μL、10 μmol/L ITS1 1 μL、10 μmol/L ITS4 1 μL、2× Master Mix25 μL、ddH2O 10 μL,加水补至50 μL。 PCR 扩增程序:预变性 94℃ 5 min;变性 94℃ 30 s,50℃ 45 s,72℃ 45 s,35 个循环;最后72℃延伸7 min。测序:PCR产物委托生工生物工程(上海)有限公司完成测序。最后将测序得到的ITS序列与GenBank中核酸数据库中有关序列进行同源性比较,确定其分类地位。

1.2.3 病原菌适宜生长温度测试

病原菌PDA平板在25℃条件下培养5~7 d后,用打孔器打成直径5 mm的圆形菌块,然后将菌块带菌丝一面接种在PDA平板上,分别置于5、10、15、20、25、30、35、40℃温度、RH 80%的培养箱中培养5~7 d,依据菌落生长情况确定病原菌的适生温度。

1.2.4 药剂毒力测试

按使用浓度配制各参试农药含毒培养基,农药含量分别为:嘧菌酯0.15 mg/L,多菌灵0.5 mg/L,苯醚甲环唑0.03 mg/L,百菌清0.5 mg/L,异菌脲0.3 mg/L,甲基硫菌灵0.5 mg/L,代森锰锌0.8 mg/L,咪鲜胺0.8 mg/L,丙环唑0.5 mg/L,克菌丹1.0 mg/L,甲霜·锰锌0.8 mg/L,戊唑醇0.1 mg/L,噻呋酰胺0.15 mg/L,噻菌铜1.0 mg/L。

将病原菌接种于含毒培养基平板,在25℃培养箱中培养5 d,观察记录菌落的生长情况。

1.3 数据分析

药效显著性分析用SPSS 21软件、Duncan(D)法。

2 结果与分析

2.1 病原分离和致病性测试

病原分离后得到纯陪养菌株,编号OJ201712。

致病性测试:在25℃、RH 85%的条件下,坚果接种OJ201712第3 d,表面接种点出现褐色水浸状斑点,5 d后斑点扩大呈黑褐色,15 d后果皮全部变成黑色,与田间症状相似(图1 c),果皮表面长满菌丝,20 d后在菌丝上长出大量橙黄色分生孢,未见束丝梗生成;对照不感病(图1 d)。试验证实OJ201712是造成澳洲坚果黑果病的病原菌。经观察,接种致病果皮上菌丝生长旺盛,但未见生成束丝梗,这也许是试验的湿度、温度条件还不能满足束丝梗的形成。

2.2 病原鉴定

2.2.1 形态鉴定

在PDA培养基上,菌落产生浅红色色素(图2 a),孢子着生在孢子梗上,孢子梗不分枝,直立,近圆柱形,顶部渐尖(图2 b);培养15 d后,菌落表面产生疣状物,散生或聚生、表生,初期为橘黄色,后渐呈橙色并形成为束丝梗,产生大量的分生孢子(图2 c);分生孢子卵形、椭圆形、长椭圆形,无隔,表面平滑,无色,(4.0~6.2)μm×(2.2~3.6)μm(图2 d);在PDYA培养基上,分生孢子在孢子梗顶端聚集呈头状(图2 e)。根据形态特征鉴定为丛赤壳科丛赤壳属假毛丛赤壳菌Nectria pseudotrichia。

2.2.2 分子生物学鉴定

从OJ201712菌丝体中提取DNA,经ITS1/ITS4引物扩增、测序,获得575 bp ITS序列(登录号为MG557984),ITS序列与真菌核酸数据库GenBank中已公布的2株丛赤壳菌的ITS序列(HM48455.4、KU940138.1)同源性均为99%,因此鉴定为假毛丛赤壳菌。

形态鉴定与分子鉴定一致,确认OJ201712为假毛丛赤壳菌N.pseudotrichia。

2.3 适宜温度测定

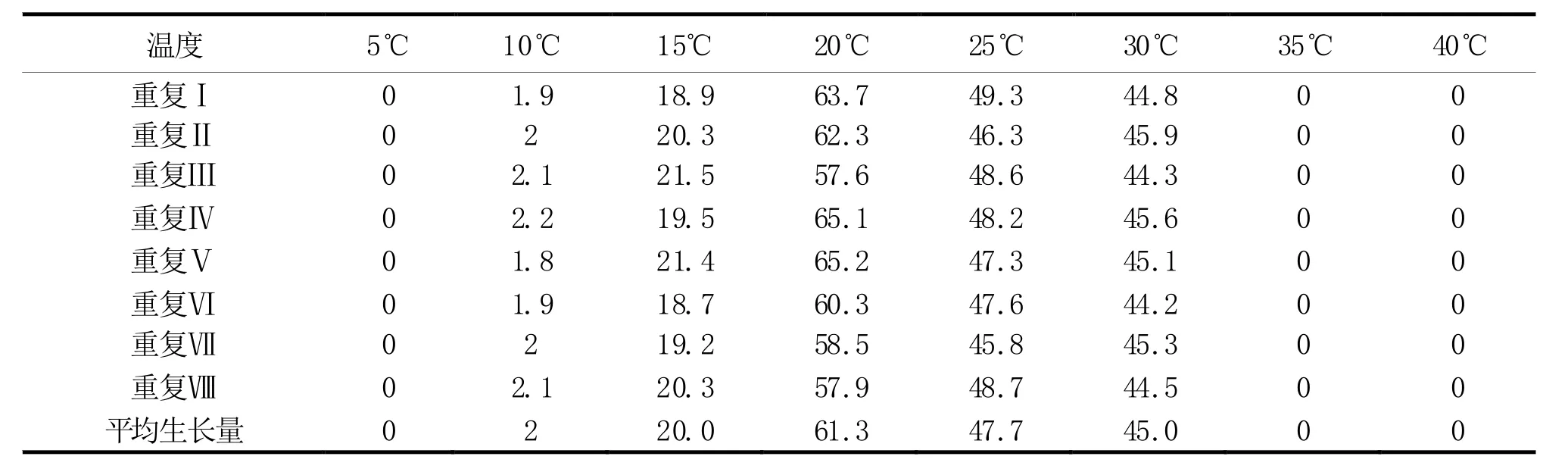

根据测试结果(表1)可知,OJ201712培养温度为20℃时的菌丝平均生长量最大,达61.3 mm,渐次为25℃平均生长量47.7 mm,30℃平均生长量45.0 mm,15℃平均生长量20.0 mm;即生长温度范围10~35℃,适宜生长温度为15~30℃,最适生长温度为20℃。在2.1致病性测试中,其接种培养温度(25℃)正值OJ201712适宜生长温度范围,因而接种果皮菌丝生长旺盛,与适宜温度测试结果相一致。

表1 OJ 201712不同温度条件菌丝平均生长量 m m

2.4 药剂毒力测试

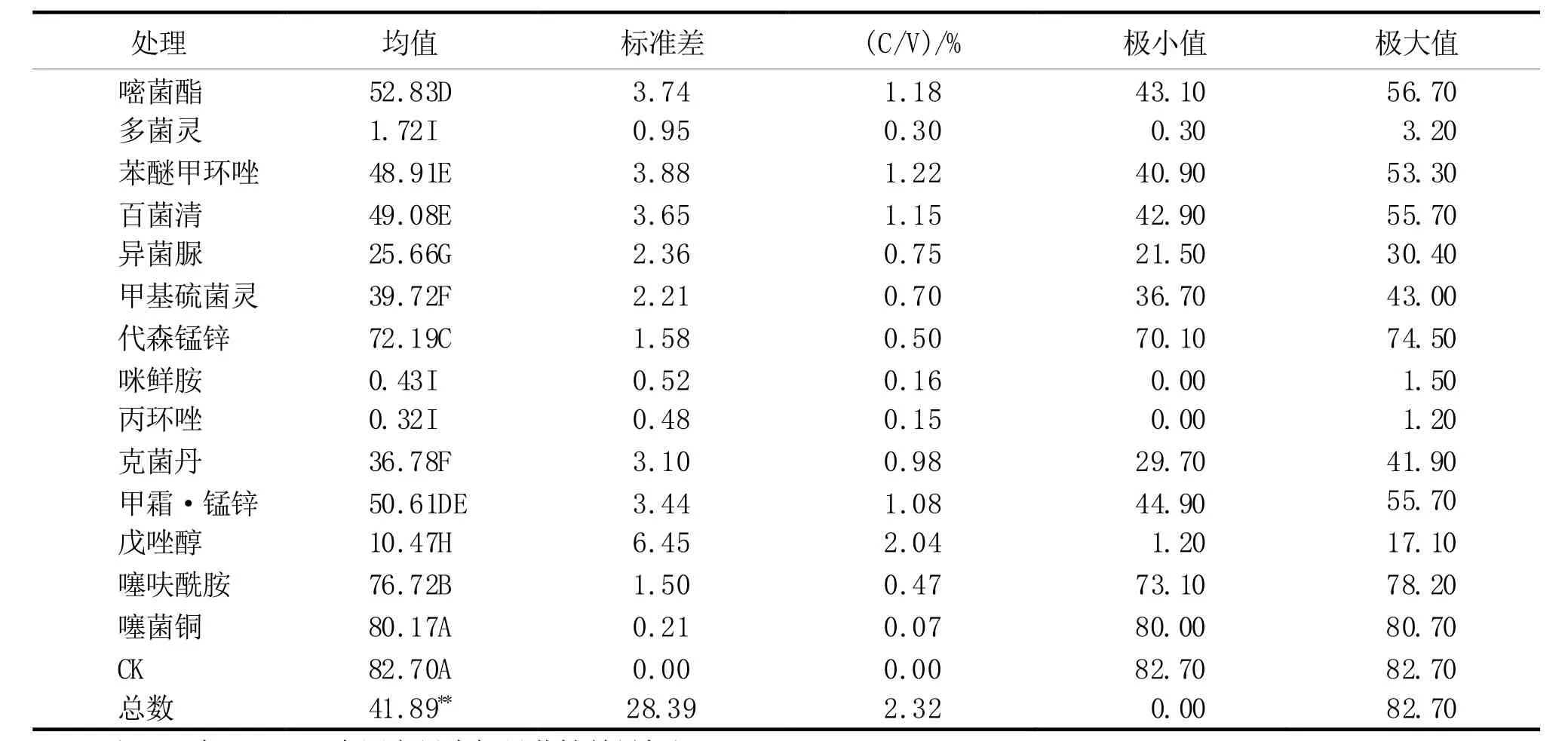

药效测试结果(表2)显示,在0.01水平上参试药剂药效差异显著,其中咪鲜胺(I)、丙环唑(I)、多菌灵(I)对 OJ201712的抑制效果最好,能有效控制菌丝生长,其它渐次为戊唑醇(H)、异菌脲(G)、甲基硫菌灵(F)、克菌丹(F)、苯醚甲环唑(E)、百菌清(E)、甲霜·锰锌(E)、甲霜·锰锌(DE)、嘧菌酯(D)、代森锰锌(C)、噻呋酰胺(B),均表现有一定效果。50%多菌灵、450 g/L咪鲜胺、250 g/L丙环唑乳油等3种药剂可推荐用于田间防治试验。

3 讨论

由假毛丛赤壳菌(N.pseudotrichia)引起澳洲坚果果实病害尚属首次报道,暂名澳洲坚果黑果病(Macadamia black fruit disease)。该病一般于每年5-9月雨季(空气湿度大)时发生,秋后在残留的果梗上也易见到病果。有资料报道,假毛丛赤壳菌N.rugulosa可引起梨的茎干溃疡病[7],澳大利亚的澳洲坚果树衰退病[8]和夏威夷的澳洲坚果树茎腐病[9]。N.rugulosa与N.pseudotrichia为同属不同的种,均能对澳洲坚果树致病为害,两者所致病害的差异或许是出于地域不同的原因。假毛丛赤壳菌在我国分布于浙江、福建、湖北、广东、海南、台湾[6],为热带常见的种。我国澳洲坚果种植区分布在热带、亚热带地区,每年的10月至翌年的3月一般日气温15~30℃,4-9月21~35℃,均与假毛丛赤壳菌适宜生长温度相符,有利于假毛丛赤壳菌的生长。可以预见,假毛丛赤壳菌对澳洲坚果的为害可能会随着种植时间的延续呈逐渐加重的趋势,还有可能对树体其它部位侵染致病。澳洲坚果果实生长期间会经常性地受到蝽类、蓟马、蚜虫等刺吸式口器害虫为害,造成伤口,在湿热的天气条件下易引起果实感病,因此控制害虫的虫口密度可能是控制本病发生的一项重要措施。

表2 药效测试结果