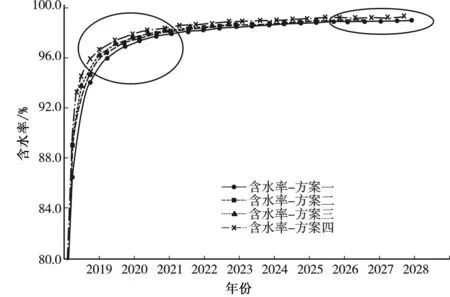

强边底水稠油油藏开发影响因素分析

刘晓磊

(中国石化胜利油田分公司 桩西采油厂,山东 东营 257000)

1 油藏特征

胜利油田桩西采油厂所辖区域馆上段普遍发育强边底水稠油油藏,油藏埋藏1 500~1 600 m,储层为河流相沉积,砂体分布范围广,储层疏松易出砂,普遍发育有边水或底水,边底水能量强,主要采用天然能量开发。多年开发地层压降较小,地面50 ℃,原油黏度在1 000~3 000 mPa·s,油层温度70~80 ℃,地下原油黏度在100~200 mPa·s[1]。

该类油藏油井常规投产效果较差,主要体现为高含水或供液较差,通过注蒸汽、注降黏剂、CO2引效后,开发效果能够得到有效改善,中后期主要实施大规模提液生产,后期受边底水影响含水上升速度快,主要采油期为特高含水期[2]。

2 开发影响因素分析

结合该区域强边底水稠油油藏的开发特征,将影响该类油藏开发效果的因素分为油藏静态因素和开发动态因素两大类,其中油藏静态影响因素主要包括边底水规模、油层厚度、储层非均质、隔夹层发育、相渗特征、原油黏度等;开发动态影响因素主要包括固井质量、开发方式、液量规模、水平井布井位置、水平井水平轨迹、水平井分段生产、直井的射孔位置、井底伤害等[3]。笔者通过建立背斜概念模型,应用CMG数值模拟软件开展研究,通过对模型参数和开发参数的调整,来模拟分析油藏静态参数及开发动态参数对开发效果的影响。

概念模型网格数量设计为80×120×20=192 000个,网格长、宽各为20 m,纵向网格步长为1 m,网格孔隙度28%,横向渗透率为1 200×10-3μm2,纵向渗透率240×10-3μm2,原始含油饱和度55%,油藏埋深1 580 m,原始底层压力15.0 MPa(参考桩1Ng9小层储层物性参数),分因素研究中以上参数固定不变,其他参数根据研究需要做相应调整。初始模型最大含油厚度10 m,地质储量141×104t,相渗曲线、黏温关系及其他高压物性资料借鉴相似开发单元(桩斜139块)储层岩心实验参数,并对其局部进行微调所得。

2.1 静态影响因素

2.1.1 边底水规模

利用模型模拟边水倍数分别为45.8、4.58、0.458倍下,油井日产液30 m3与300 m3累积生产15 a后的开发效果。计算结果表明(表1):在油藏开发过程中地层能量下降不大的情况下,边水规模对于单井的生产效果影响不大,单井的日产油、含水率、累积产油差别不大。当地层压力有较大幅度下降时,单井累积产油会上升。

表1 不同边水规模及油井产液量下油井开发效果对比

2.1.2 油层厚度

油层厚度主要指含油圈闭最高构造顶深与油水界面高度之间的距离,模型以桩1 Ng9单元油藏静态参数为基础的背斜底水油藏,概念模型构造顶深为1 578 m。设计开发水平井(该类油藏目前主要采用水平井开发)水平段轨迹距油层顶部1 m,通过调整油水界面高度,设计6套方案使水平段轨迹距油水界面距离分别为5、7、9、11、13、15 m,模拟计算生产10 a。计算结果表明(表2):随着油层厚度的增加,底水锥进所驱动的原油量增加,油井(水平井)累积产油量增加,无井间干扰的情况下,单井累积含油1万t以上,需含油高度在10 m左右。

表2 不同油层厚度下油井开发效果对比

2.1.3 纵向非均质

桩西地区馆上段主要为河流相沉积,储层呈正韵律沉积,储层顶部物性变差。为研究储层纵向非均质性对开发效果的影响,非均质模型设计第一层网格水平渗透率为20×10-3μm2,第二层网格水平渗透率为50×10-3μm2,第三层网格水平渗透率为200×10-3μm2,第四层及以下网格水平渗透率为1 200×10-3μm2,均质储层中设计所有网格渗透率均为1 200×10-3μm2。模拟计算结果表明(表3):水平井部署在非均质储层较部署于均质储层累积产油量下降;在非均质储层中,水平井在储层中的部署位置越靠下,油井产油量越低,因此边底水油藏中在能够保证油井供液能力(本方案设计日产液量100 m3)的条件下水平井应尽可能部署于油层顶部。

表3 纵向非均质不同方案下油井累积产油量对比

2.1.4 隔夹层

在馆上段稠油油藏中,部分井区发育有泥岩隔层或物性夹层,影响水平井的部署及开发效果。在概念模型中分别设计储层无隔夹层,物性夹层渗透率为50×10-3、20×10-3、5×10-3μm2以及隔层渗透率为0分别进行计算。计算结果表明(表4、图1):无隔夹层时水锥半径最小,油井累积产油量最低,存在物性夹层时,随着物性夹层渗透率的下降,油井的水锥半径逐渐增大,油井累积产油量上升,当渗透率为0时变为隔层时,在保证供液能力的条件下(本方案设计日产液量100 m3)累积产油量最高。因此在发育有隔夹层的井区部署水平井应充分利用隔夹层抑制底水的作用。

表4 隔夹层不同方案下油井累积产油量对比

图1 隔夹层不同方案下水锥半径(水脊剖面)

2.1.5 相渗特征

在模型中通过调整残余油状态下水相相对渗透率(Krw)数值进行计算,分别设计为0.19、0.26、0.36、0.50进行计算,结果表明(图2、图3),残余油下水相渗透率越高,油井累产油越低,相渗特征曲线的影响主要体现在初期低含水饱和度、油相渗透率高的阶段,中后期随着含水饱和度上升、油相渗透率快速下降后,影响减小。

图2 不同相渗关系下累积产油量

图3 不同相渗关系下含水率

2.1.6 原油黏度

分别模拟计算地面50 ℃时原油黏度分别为1 500、2 000、3 000、6 000 mPa·s油井开发效果,结果表明(图4、图5):相同地下温度及相似黏温关系曲线条件下,地面原油黏度越高,累产油量越小,且原油黏度影响整个生产过程。

图4 不同黏温关系下累积产油量

图5 不同黏温关系下含水率

2.2 动态影响因素

2.2.1 固井质量

油井固井质量差会造成层间水窜及层内水窜,本文中仅模拟直井及水平井层内水窜情况。直井固井质量差,在顶部射孔投产后,相当于全井段生产,油井投产即特高含水,开发效果差(图6、图7)。

图6 直井固井质量差累积产油量对比

图7 直井固井质量差含水率对比

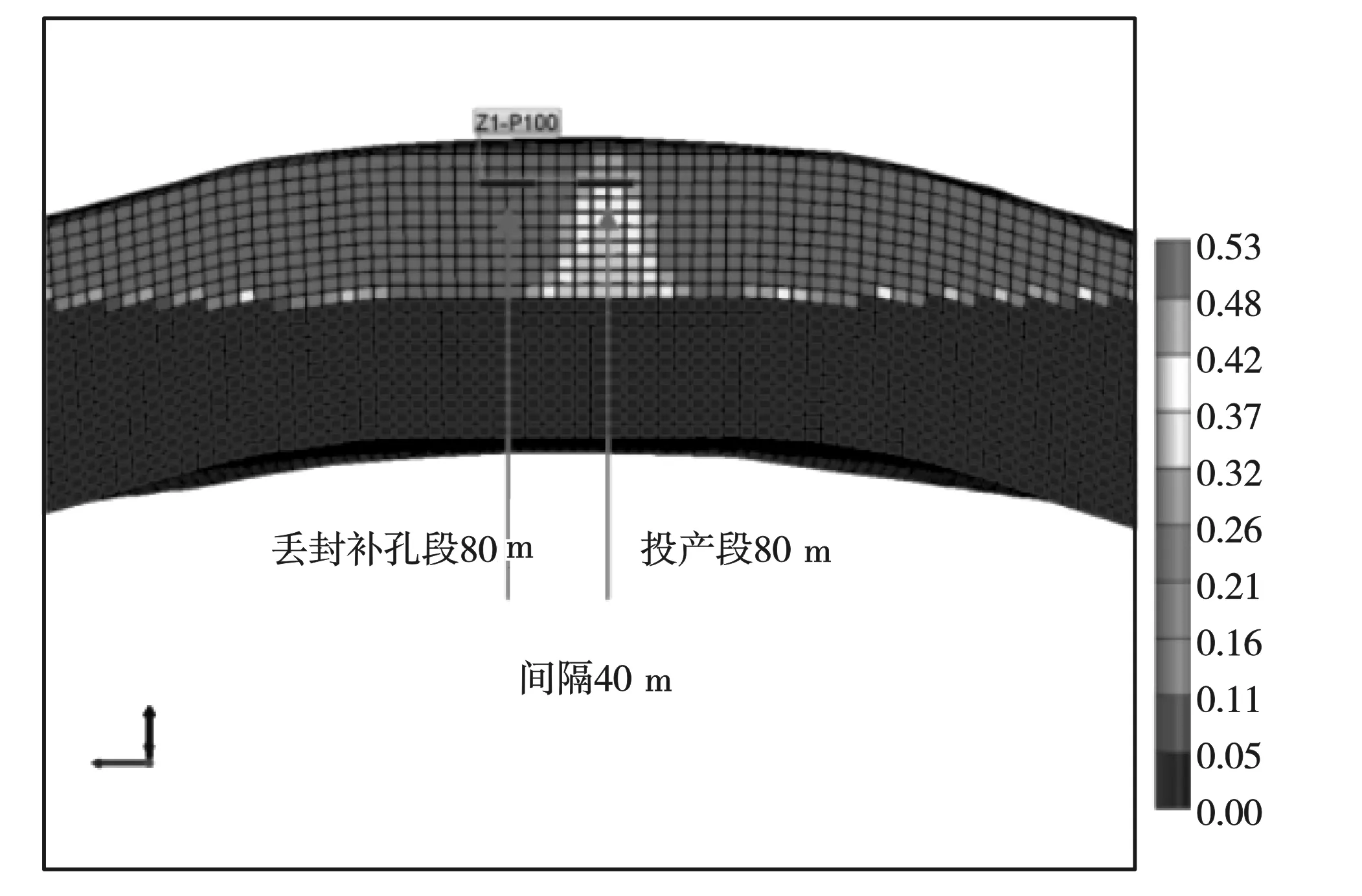

水平井投产井段生产一段时间后,在避开水锥半径补孔后,理论上应存在初期较高的峰值产量(图8),当存在水平段固井质量差,造成管外窜通时,补孔生产效果变差(图9)。

图8 水平井丢封补孔示意图

图9 水平井固井质量差累积产油量对比

2.2.2 水平井布井位置

在前面储层纵向非均质研究中模拟计算表明,水平井在能够保持供液能力的条件下,应尽可能的部署于构造顶部,距顶距离越小,累产油越高。

2.2.3 水平井轨迹状况

对于强边底水油藏部署水平井时,当水平井水平段实际钻遇轨迹不平稳,局部存在位置较低的井段时,避射低位置井段较全井段投产效果要好。由于不避射时,水锥沿轨迹低位置井段锥进更快,从而使开发效果变差(图10),避射时,水锥沿着射孔井段均匀推进(图11)。

图10 轨迹低位置段不避射时水锥示意图

2.2.4 水平井分段生产

当实际开发过程中,油藏储层发育稳定,水平井钻遇轨迹稳定,全井段生产与分段生产在相同开发法条件下累积产油量差异不大,整体投产更为经济(图12)。

图11 轨迹低位置段避射时水锥示意

图12 均质储层下水平井整体投产与分段投产效果对比

对于水平井钻遇轨迹存在平面非均质时,根据物性差异分段投产开发效果要优于全井段整体投产(图13)。

当设计的水平井轨迹与构造线垂直或交叉(实际生产中由于地面限制会产生该类水平井的设计),轨迹距底水距离存在差异,全井段生产时,边底水沿构造低部位锥进,而避射低部位井段并对其进行单独开发效果更好(图14)。

图13 水平井轨迹在储层存在较强非均质时整体投产与分段生产效果对比

2.2.5 液量优化

针对以桩1 Ng9参数为基础的背斜构造油藏,按照日液30~200 m3进行计算,固定生产15 a,日液200 m3生产累产油及累产水最高,随着液量上升利润上升,当含水率高于99%后利润为负值(表5),造成累积利润下降(注:以桩1Ng9实际开发为例。利润=油价(2 250元/t)*油量=吨油操作成本(841.5元/t)*油量+污水回注费用(8元/m3)*水量;因投资相同,方案对比不考虑投资)。

按照极限含水98.98%(日液30 m3累产33 a)计算,累产油最高出现在低液量及高液量端,中等液量时累产油下降;累产水高液量时最低,利润为高液量生产时最高,考虑采油速度加快,现金回笼速度快因素,高液量生产效益最好(表6)。

图14 轨迹与构造线相交整体投产与避射低部位效果对比

方案日产液量OL/m3生产时间T/a累积产油N/104 m3累积产水Nw/104 m3末期含水率fw/%利润Y/元 方案130150.525 515.905 098.59531.7 方案260150.710 932.149 399.01570.4 方案3100150.911 053.856 699.20553.7 方案4150151.166 480.986 499.30540.6 方案5200151.402 2108.135 099.35499.0

表6 不同液量生产至极限含水时开发效果对比

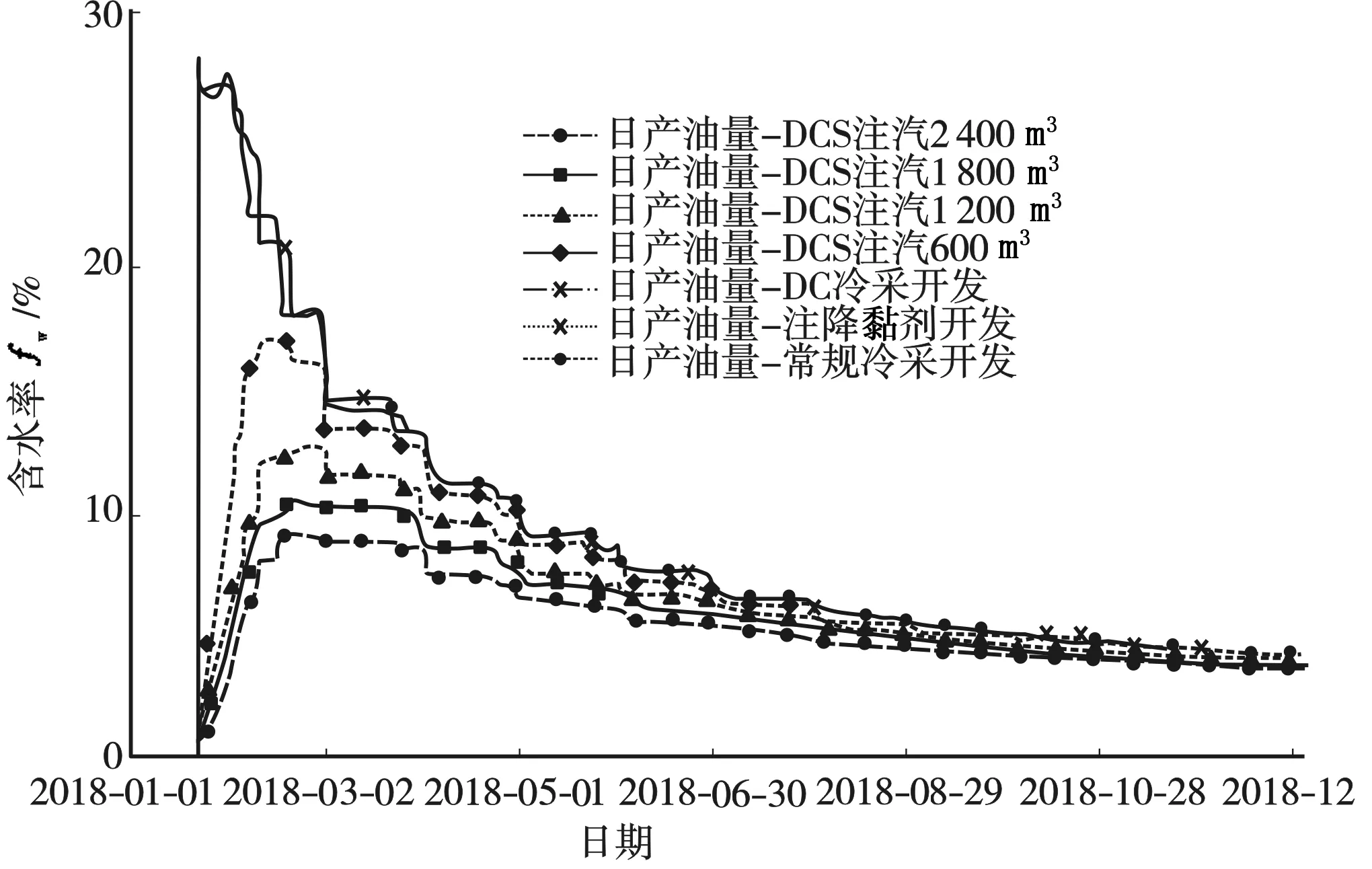

2.2.6 开发方式

不考虑工程因素、生产因素,根据油藏本身特点,在保证供液能力的基础上。分别对常规冷采、注降黏剂、DC冷采(注降黏剂及CO2)以及注汽开发进行模拟[4],结果表明(表7):常规冷采、注降黏剂及DC冷采开发从15 a累积产油量来看效果差异不大,注汽后累积产油量下降,随着注汽量的上升,累积产油量下降。

表7 不同开发方式效果对比

从常规生产及注汽量初期的开发效果来看,常规冷采(注降黏剂、DC冷采)投产初期含水低,后期含水快速上升符合边底水油藏开发特征;注汽开发,初期排液高含水,含水呈下降趋势,但下降过程中总体含水高于常规生产,经过2个月左右的排液期后,此次底水已基本形成水锥,后续开发特点与边底水油藏特征相同(图15、图16)。

因此,对于强边底水油藏,能量充足,供液稳定,注汽对于油藏本身开发发挥作用较小,结合油藏实际生产效果分析,注汽更多的用于改善油井井底的完善程度、近井地带的流体渗流以及井筒流向井口的管流起着积极的作用。

图15 不同开发方式含水率变化

图16 不同开发方式日产油量变化

2.2.7 直井射孔长度

对于直井,相同生产条件下,在保证供液能力的基础上累积产油量随着射孔井段的增加而减小(表8),射孔井段越长,则水脊高度越小,水锥半径越小,顶部原始储量动用越少,累产油量越低。

表8 隔夹层不同方案下油井累积产油量对比

3 结 论

(1)强边底水稠油油藏,油藏的原始静态参数能够直接影响油藏的开发效果,实际开发过程中,开发井的设计、钻完井及开发参数优化需适应油藏原始条件,确保发挥出油藏的最大潜能。

(2)要改善该类油藏开发效果,开发中应加强油井固井工作;应用水平井开发时轨迹设计尽可能平滑稳定并且平行于构造等值线,优化分段投产减少底水干扰;高生产参数高液量下生产,油井的累产油累产水均最高,但当含水达到效益极限含水时,油井的累积效益下降,因此需做好开发周期与开发效益相结合工作,做好适应当前油价下的液量参数优化。

(3)从开发方式上来看,虽然模型计算常规开发效果最好,但实际生产过程中,通常在新井投产时及后期作业过程中采用注降黏剂、DC冷采、蒸汽吞吐、DCS热采等方式进行降黏引效,分析认为主要用于改善油井井底的完善程度、近井地带的流体渗流以及促进流体从井底流向井口。