与蜗牛的亲密接触

一、课程背景

雨后的早晨,空气格外清新,孩子们陆陆续续地来到教室,像往常一样进行着晨间活动。涵涵突然惊讶地叫了起来:“快来看,教室门上爬了一只蜗牛。”其他孩子纷纷跑了过来:“哇,好大的一只蜗牛。”“你瞧,蜗牛后面有一条长长的印。”“这肯定是蜗牛的脚印。”他们叽叽喳喳地议论着。“小蜗牛为什么会爬到门上去呢?”“蜗牛最爱吃什么?”“蜗牛是怎样吃东西的?”“蜗牛的眼睛在哪里?”孩子们对蜗牛充满了好奇,一个个问题随之而来。《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)中指出:“要善于发现幼儿感兴趣的事物,游戏和偶发事件中所隐含的教育价值,把握时机,积极引导。”既然孩子如此关注蜗牛,何不顺应孩子的兴趣灵活生成教育活动,引领他们走进蜗牛的世界,寻找问题的答案,满足孩子的探究欲望,同时培养他们关心、爱护动物的美好情感呢?于是,大一班“与蜗牛的亲密接触”主题活动就这样开始了。

二、课程目标

《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)科学领域建议,“和幼儿一起通过户外活动、参观考察、种植和饲养活动,感知生物的多样性和独特性,以及生长发育、繁殖和死亡的过程”。于是我结合大班幼儿的年龄特点,确定了以下主题目标:初步了解蜗牛和与人类、动植物的关系。探索蜗牛的饲养方法,并能细心地观察蜗牛。有积极参与活动的兴趣,并能用绘画、手工制作等多种方式来表达对蜗牛的感受。培养幼儿关心、爱护小动物的情感。

三、课程实施

(一)看一看蜗牛的形状

“兴趣是最好的老师。”循着孩子们的疑问,我们开展了这样的晨间谈话:“你在哪里看到过蜗牛?你看到的蜗牛是怎么样的?”念念说:“我在奶奶家水池边见过许多蜗牛。”涛涛说:“我在菜地里见过蜗牛,还有许多蜗牛的空壳。”媛媛说:“我看见蜗牛背上有壳。” 子路说:“我发现蜗牛的眼睛有四个,很吓人。”豪豪说:“不对,蜗牛只有两只眼睛。”“不对,它没有眼睛,它靠触角来感觉。”孩子们争论起来。那蜗牛到底长什么样?科学活动“观察蜗牛”随即形成。我将蜗牛从门上拿下来,放到盒子里。由于只有一只蜗牛,我让幼儿分组来观察。孩子们仔细观察,从他们的表情可以看出他们是多么激动。“蜗牛的头上有两对触角,后一对较长,顶端有一对小小的眼睛。”“壳上有一圈一圈的线。”“老师,蜗牛长了长长的触角,我用手轻轻一碰触角,它们就马上缩回去。” “看,蜗牛开始走路了,它的触角在不停地动。”“它走过的地方有湿湿的印子,你快来看啊!”

半天的时间在探讨、观察中不经意地就过去了,孩子们对蜗牛产生了越来越浓厚的兴趣,想知道更多的有关蜗牛的秘密。“蜗牛为什么在爬的时候会有一条白色的线?”“蜗牛触角有什么用?触角上面有眼睛吗?蜗牛有嘴、鼻子吗?”“为什么蜗牛能粘在树上,是不是腹部有吸铁石?”面对孩子的不解,我也是一脸的疑惑:“有些问题我也不是很清楚,不如晚上回家问问爷爷奶奶,或者请爸爸妈妈上网查一查,好吗?”

(二)探一探蜗牛的秘密

孩子们对蜗牛的外形特征有了一定的了解,同时他们提出各种各样的问题,说明他们对蜗牛的认识有了更高的要求。《纲要》中要求“家庭是幼儿园重要的合作伙伴。应本着尊重、平等、合作的原则,争取家长的理解、支持和主动参与,并积极支持、帮助家长提高教育能力”。于是,我们发放《蜗牛调查表》,邀请家长和孩子一起收集有关蜗牛的资料。瞧,家长和孩子们发现了蜗牛的好多秘密。念念小朋友发现蜗牛喜欢生活在比较潮湿的地方,喜欢躲在草丛里躲避太阳光;琪琪小朋友发现蜗牛体型的差异,形状、颜色、大小不一样,它们的贝壳也有不一样的。朱逸和还发现有的蜗牛喜欢吃植物嫩芽,是一种农业害虫。

得知我们要开展小蜗牛的课程,徐子轩奶奶特地在菜园里抓了几只小蜗牛带到幼儿园。小蜗牛养在盒子里,孩子们一有空就去看。一天,葛振宇叫了起来:“老师,快看,蜗牛爬出来了。”念念说:“估计蜗牛肚子饿了,它想到外面找吃的。”接着就有孩子们说给蜗牛喂饼干。王润景说:“好像蜗牛要吃嫩树叶。”念念说:“我到厨房里找爷爷拿一些青菜来喂它们吧。”念念拿来几根小青菜放到盒子里,孩子们围了过来。蜗牛还是慢慢地爬着。爬到青菜那,停了停,又继续往前爬。观察了好久,蜗牛还是没有吃,孩子们纷纷猜测:“蜗牛是不是闻不到菜叶的味道呀?”“蜗牛的眼睛在哪里?它能看到菜叶吗?”“蜗牛是怎么吃的?”

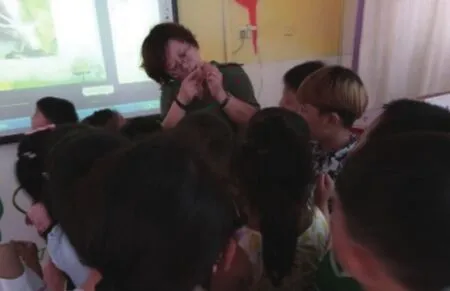

带着疑问,科学活动“蜗牛的秘密”开始了。通过观看视频中讲解员详细的讲解,孩子们找到了答案,原来蜗牛头部长着两对触角,眼睛长在长的触角上,短的触角能够闻到气味,而它的嘴巴就在触角下面。蜗牛喜欢吃杂草和农作物的叶、茎、芽、花等。对于农民来说蜗牛是害虫,因为它会吃庄稼。而对于药物学家来说,蜗牛全身是宝,可以做成药。在课程的实施中,我并没有津津乐道地给孩子讲述我认为重要的知识,孩子们却比以往更投入,看来,转变需要教师心中有课程。

(三)找一找蜗牛的家

一天早上,吴雨欣在自然角浇水。哇,叶子下面有一只蜗牛。她的惊喜发现引来孩子们对蜗牛的生活环境的争论,虽然孩子们从家人的介绍和网上的查询对蜗牛的居住环境有了一定的认识,但是他们没有亲眼看见蜗牛究竟生活在哪里。

到底蜗牛生活在哪里呢?我带领幼儿到幼儿园的大树下、草地上、菜园里找蜗牛。孩子们可忙坏了,他们都非常认真地寻找。可是找了半天,只找到一只小小的蜗牛壳。我和孩子们商量后决定,回家后和家长一起去找蜗牛。第二天,他们都兴奋地谈起了自己找蜗牛的经历:“我在菜地里找到的一只蜗牛。”“爷爷带我去后院的墙角找,找了好久也没有看到蜗牛。”“我在外婆家的阳台上找到了蜗牛,很阴凉、有土的地方才有蜗牛。”……

孩子们热烈地交流着,徐子轩说:“我带来的蜗牛怎么一动也不动了,会不会死了?”“蜗牛喜欢生活在阴凉的地方,教室里光线太亮了,教室里也很热。”“要不我们把它们送回家吧?”不知谁建议道。“好呀,我们把它送到大树下面去吧!”这样的建议得到大家的同意,大家一致推荐念念和徐子轩送蜗牛回家。两个人小心翼翼地捧着蜗牛,来到大树下,轻轻地将蜗牛放到了叶子下。“再见!蜗牛。”

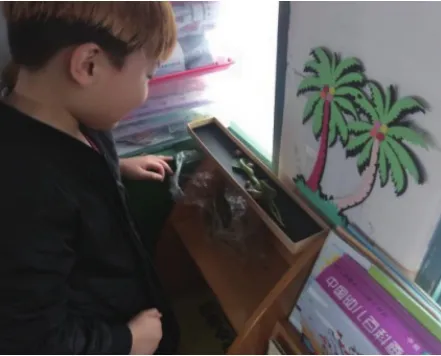

(四)画一画蜗牛的故事

“老师快来看,我画了许多蜗牛在散步呢。”陆思伊拿着一幅画对我说。自从把蜗牛送回大自然后,孩子们常常谈起蜗牛,大家非常想念蜗牛,有的孩子边画边跟小朋友介绍自己画的蜗牛。《指南》中对大班幼儿的艺术目标是:能用多种工具、材料或不同的表现方法表达自己的感受和想法。于是,蜗牛的故事应运而生。大家一边回忆着蜗牛一边拿起画笔画下蜗牛的故事。

“蜗牛一家到外面散步,有一只蜗牛太调皮了,居然爬到太阳上去散步了;有一只蜗牛特别特别大,它都99岁了;还有一只是刚出生的蜗牛,它飞到白云上去了。”

“蜗牛爸爸在陪姐姐玩,蜗牛妈妈在吃青草。”

“蜗牛一家住在楼房里,它们现在出来散步了。”

“蜗牛一家去散步,看到彩虹,开心极了。”……

孩子笔下的蜗牛世界是那么有趣。

瞧,剪刀下的小蜗牛也是那么栩栩如生呢。孩子们又开动脑筋,利用彩纸、剪刀、胶水制作出各种各样的蜗牛,他们一起比赛谁的蜗牛爬得快,谁的蜗牛最可爱。念念将制作的蜗牛当成孩子抱在怀里哄它睡觉呢。

小小的蜗牛魅力无穷,孩子们在画画、剪剪、贴贴、说说中展现他们的无限创意。

四、课程后记

课程游戏化中指出要从游戏切入改造幼儿园课程。本次活动从幼儿的兴趣入手,生成这一主题活动课程。在实施过程中,都是围绕着孩子发现、关注的问题层层展开、步步深入的,活动每推进一点,孩子们对蜗牛的热情就增加一分,到预定的活动周期结束,孩子们说起蜗牛如数家珍:蜗牛的眼睛、嘴巴在哪里,它吃什么,喜欢生活在哪里,一个个都能侃侃而谈。正是在这样的过程中,每个孩子都在自己的起点上不断进步,羞涩的暧暧能自信地向大家讲解蜗牛的知识,好动的自子能耐心地观察蜗牛,粗心的豪豪能剪贴出蜗牛的一家……在不断探索、操作中,孩子们在悄然成长。

在课程实施中,我不仅感动于幼儿的进步,自己也在一点点进步着,我深深体会到,教师不但需要掌握各种知识,更重要的是要有良好的“引导”技巧,敏捷地发现幼儿的兴趣点,并及时给予回应,真正做他们的支持者、合作者和引导着。我的观念也得以改变,从“依赖教材、注重集体教学、强调规范统一”转变为“关注幼儿、关注生活、关注游戏、关注经验,追随发展需要规划来生成保育教育活动”。

为期一个多月的蜗牛课程虽然结束了,但各种各样的发现每天都会上演着,我们将继续挖掘学习与发展背后的故事,读懂幼儿,满足他们的需要,为他们提供支持,推动课程游戏化深入发展。