青稞替代玉米对育肥牦牛生产性能和肉品质的影响

苗建军,彭忠利,高彦华,郭春华,王鼎,付洋洋

(西南民族大学生命科学与技术学院,四川 成都 610041)

在我国,长期以来以玉米(Zeamays)作为畜禽饲料中主要的能量来源,但随着玉米价格的逐年上涨,使得饲料生产成本增高,寻找其他优质谷物饲料作为替代,就地解决能量饲料的供应成为畜牧工作者的攻克难点。青稞(Hordeumvulgare),是大麦的一种特殊类型,也称为裸大麦,是青藏高原的优势作物,也是当地居民的主要粮食作物,与玉米相比,其热能较低,但蛋白质含量高,氨基酸种类齐全,矿物质和维生素比玉米丰富,是较佳的粮食和饲料来源[1]。淀粉是玉米和青稞中最主要的组成成分,玉米中约占67%[2-3],青稞中约占55%[4-5],且两种作物的直链淀粉与支链淀粉的比例相似[2-5],在反刍动物的胃肠道中具有较高的消化率。以青稞作为能量饲料应用于牦牛舍饲育肥中,将充分发挥青藏高原地区盛产青稞的优势,降低养殖成本,有利于牦牛舍饲育肥养殖新技术的推广应用,有效改变牦牛“夏壮、秋肥、冬瘦、春死”的状况[6],增加农牧民的经济收入。

饲粮精粗比对反刍动物瘤胃内环境及消化代谢具有重要影响[7],在适宜范围内增加精料比例,可提高日粮的非结构性碳水化合物含量,加快消化速度,使得消化率提高,而精料比例过低,则影响增重[8]。适宜的精粗比才能提高反刍动物的生产性能[9]。大麦和玉米在肉牛日粮中的比较已有较多研究[10-13],但将青稞应用到牦牛日粮中的研究却鲜有报道。本研究用青稞替换牦牛日粮中的部分玉米,旨在探究不同类型的日粮在不同精粗比条件下对舍饲育肥牦牛生产性能、屠宰性能、养分表观消化率及肉品质的影响,为青稞在牦牛日粮中的推广应用以及探究牦牛舍饲育肥适宜的日粮精粗比提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验时间与地点

试验于2016年11月-2017年5月在四川省阿坝藏族羌族自治州茂县茂欣农牧业发展有限责任公司进行,试验场海拔1450 m,整个试验期内圈舍最高温25 ℃,最低温5 ℃。

1.2 试验动物与试验设计

试验采用2×3交叉设计,以日粮类型(玉米、60%青稞+40%玉米)和不同精粗比(30∶70、40∶60和50∶50)为两因素,选取36头年龄4周岁左右、体重为(144±21.0) kg的麦洼公牦牛,随机分为6个组,每组6个重复,每个重复1头牛。预饲期15 d,正试期180 d。

1.3 试验日粮

采用全混合日粮(total mixed ration,TMR),由玉米型精料和青稞-玉米型精料与酒糟、苜蓿混合而成,两种类型日粮各3个精粗比,分别为30∶70、40∶60、50∶50,每天按预估采食量现配现用。各处理组日粮组成及营养成分见表1。

表1 各处理组日粮组成及营养成分(干物质基础)Table 1 The diet composition and nutrient components (dry matter basis)

注:1预混料为每kg日粮提供:维生素A 2500 IU,维生素D 500 IU,维生素E 30 IU,铜10 mg,铁60 mg,锰30 mg,锌30 mg,碘0.5 mg,硒0.3 mg,钴0.2 mg。2增重净能为计算值,其他营养指标为实测值。

Note:1The premix provided the following per kg of diets: VA2500 IU, VD550 IU, VE30 IU, Cu 10 mg, Fe 60 mg, Mn 30 mg, Zn 30 mg, I 0.5 mg, Se 0.3 mg, Co 0.2 mg.2Net energy grain was a calculated value, while other nutrient indexes were measured values.

1.4 饲养管理

试验开始前对圈舍清理消毒,牦牛进圈后用伊维菌素注射液肌肉注射驱虫,称重后分组,栓系饲喂,每日上午(8:00)和下午(15:00)各饲喂一次,自由采食、自由饮水。

1.5 样品采集及检测指标

1.5.1生产性能 试验开始和结束时,晨饲前对每头试验牦牛空腹称重,记录初重(initial body weight, IBW)和末重(final body weight, FBW);每日饲喂时,精确记录每头牦牛的喂料量及剩料量,计算干物质采食量,试验结束后计算平均日增重(average daily gain, ADG)、平均干物质采食量(dry matter intake, DMI)以及料重比(feed gain ratio, F/G)。

ADG (g·d-1)=(末重-初重)/试验天数

DMI (kg·d-1)=总干物质采食量/试验天数

F/G=DMI/ADG

1.5.2屠宰性能 试验结束后,所有试验牦牛禁食12 h,禁水2 h,运送至屠宰场待宰。经电击、放血、去除头蹄、剥皮、去尾、去内脏、劈半、称重、剔骨等过程,获得胴体重及净肉重,计算屠宰率(dressing percentage)和净肉率(net meat percentage)。屠宰率和净肉率按如下公式计算:

屠宰率=胴体重/宰前活重×100%

净肉率=净肉重/宰前活重×100%

眼肌面积(eye muscle area):用硫酸纸描绘倒数第1与第2肋骨间背最长肌横断面轮廓,描绘完后与标准面积的物块进行拍照,使用Image Pro Plus V 6.0软件计算眼肌面积。

1.5.3养分表观消化率 试验结束前3 d,每天每头牦牛收集新鲜粪便100 g,每份粪便加入10 mL 10%的H2SO4固氮,3 d收集完成后,将同一头牦牛的粪便混合,取150 g于-20 ℃冷冻保存。除粪样外,每天同时采集各处理组日粮1 kg,将3 d的样品混合后取样1 kg,带回实验室65 ℃烘干,粉碎后进行常规营养分析,采用酸不溶灰分(acid insoluble ash, AIA)作为指示剂,计算各养分的表观消化率。

样品中的干物质(dry matter, DM)、总能(gross energy, GE)、粗蛋白(crude protein, CP)、粗脂肪(ether extract, EE)、粗灰分(crude ash, Ash)、钙(Ca)、磷(P)的测定参照张丽英[14]的方法,中性洗涤纤维(neutral detergent fiber, NDF)和酸性洗涤纤维(acid detergent fiber, ADF)的测定参照Van Soest等[15]的方法,有机物(organic matter, OM)通过计算得出。各养分表观消化率计算公式如下:

某养分表观消化率= 100%-(饲料中AIA含量/粪中AIA含量)×

(粪中某养分含量/饲料中某养分含量)×100%

1.5.4肉品质 肉样的采集:采集倒数第1与第2肋骨间背最长肌,测定肉品质相关指标。

肉色(meat colour):屠宰45 min后,使用国产精密色差仪(型号:HP-200)在平整的背最长肌表面上测定亮度值(lightness value,L*)、红度值(redness value,a*)、黄度值(yellowness value,b*),每个样品测定3个不同部位求平均值。

pH:使用德国Matthaus胴体肉质pH计(型号:pH-Star)在屠宰后45 min测定背最长肌pH45 min值,每个样品测定3个不同部位求平均值。同一肉块4 ℃放置24 h后,相同方法测定pH24 h值。

滴水损失(drip loss):取背最长肌沿肌纤维走向切成6 cm×3 cm×2 cm的肉块,称重后悬挂于纸杯中,以肉块不接触杯壁为宜,用保鲜膜密封杯口,4 ℃放置24 h后再次称重,按照如下公式计算:

滴水损失=(初始肉重-滴水后重)/初始肉重×100%

蒸煮损失(cooking loss):取上述肉块,称重后装入蒸煮袋并置于80 ℃的水浴锅中,用温度计测量肉块中心温度,待中心温度达到70 ℃时,取出肉块冷却至室温再次称重,按照如下公式计算:

蒸煮损失=(初始肉重-蒸煮后重)/初始肉重×100%

剪切力(shear force):使用英国SMSTA食品物性测试仪(型号:TA-XT plus)测定做完蒸煮损失后的肉样剪切力,测定时刀片垂直于肉样肌纤维。

肌纤维(muscle fiber):4 ℃冷藏24 h后的背最长肌,取小拇指指节大小的肉样,用PBS缓冲液冲洗干净后,用10倍体积的4%多聚甲醛固定液固定并摇匀。固定好后,通过石蜡包埋和HE染色制成横切片。通过德国LEICA光学显微镜(型号:DMIRE2)在10×40倍镜头下,随机寻找5个视野进行拍照,保证每个视野里至少有20根肌纤维,每个样品不少于100根肌纤维分析。通过IPP软件测定肌纤维直径、肌纤维面积和肌纤维密度。

1.6 数据处理与统计分析

采用Excel 2010对数据进行初步处理,然后用SPSS 18.0统计分析软件进行二因素方差分析,并用Duncan’s法进行多重比较,结果采用平均值±标准差表示。P>0.05表示差异不显著,P<0.05表示差异显著,P<0.01表示差异极显著。

2 结果与分析

2.1 日粮类型与精粗比对育肥牦牛生产性能的影响

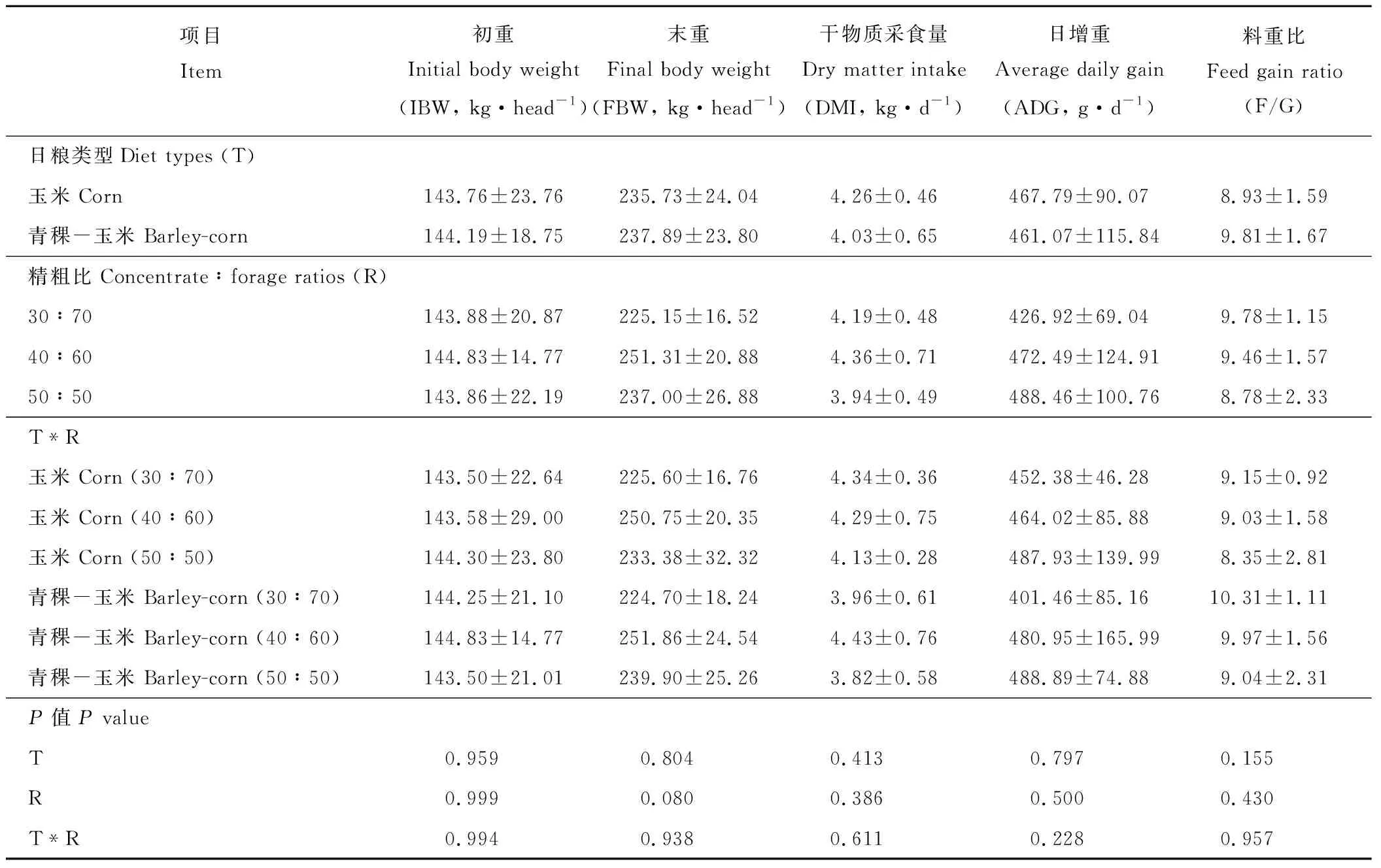

由表2可以看出,玉米组和青稞-玉米组牦牛的FBW、DMI、ADG及F/G均无显著差异(P>0.05)。40∶60组FBW和DMI要高于30∶70组和50∶50组,ADG随着精粗比的增加而增加,F/G则随着精粗比的增加而下降,但均未表现出显著差异(P>0.05)。日粮类型和精粗比二因素对舍饲育肥牦牛FBM、DMI、ADG和F/G互作效应的影响均不显著(P>0.05)。

表2 日粮类型与精粗比对育肥牦牛生产性能的影响Table 2 Effects of diet types and concentrate-forage ratios on production performance of fattening yaks

注:同列无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01),下同。

Note: In the same column, values with no letters or the same letters mean no significant atP>0.05, while with different small letters mean significant difference atP<0.05, with different capital letters mean significant difference atP<0.01, the same below.

2.2 日粮类型与精粗比对育肥牦牛屠宰性能的影响

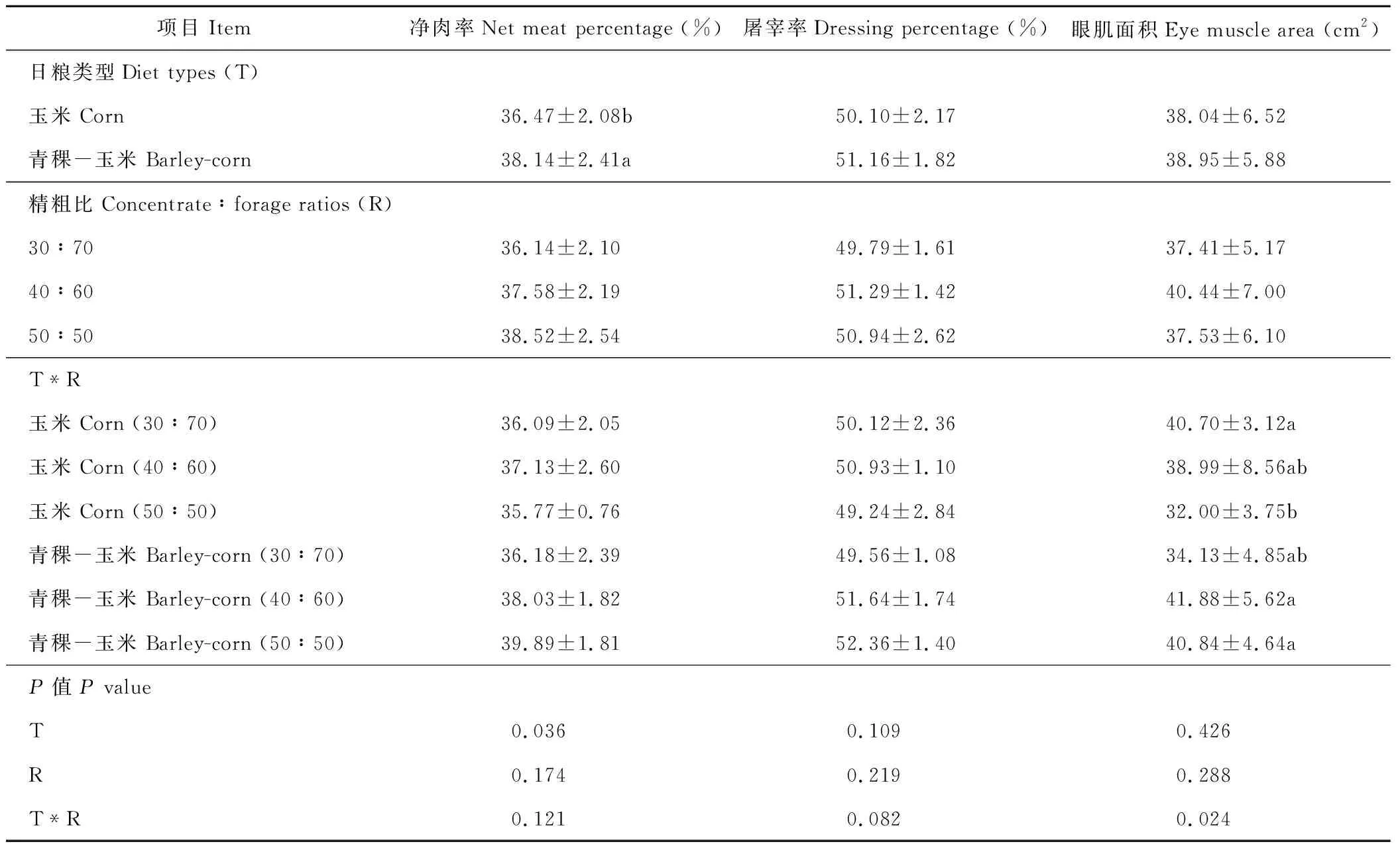

由表3可以看出,青稞-玉米组牦牛的净肉率显著高于玉米组(P<0.05),但两组的屠宰率和眼肌面积未表现出显著差异。精粗比对牦牛的净肉率、屠宰率、眼肌面积没有显著的影响(P>0.05)。日粮类型和精粗比二因素对净肉率和屠宰率没有显著的互作影响(P>0.05),但对眼肌面积的互作影响较显著(P<0.05),以青稞-玉米(40∶60)组眼肌面积最大。

表3 日粮类型与精粗比对育肥牦牛屠宰性能的影响Table 3 Effects of diet types and concentrate-forage ratios on slaughter performance of fattening yaks

2.3 日粮类型与精粗比对育肥牦牛养分表观消化率的影响

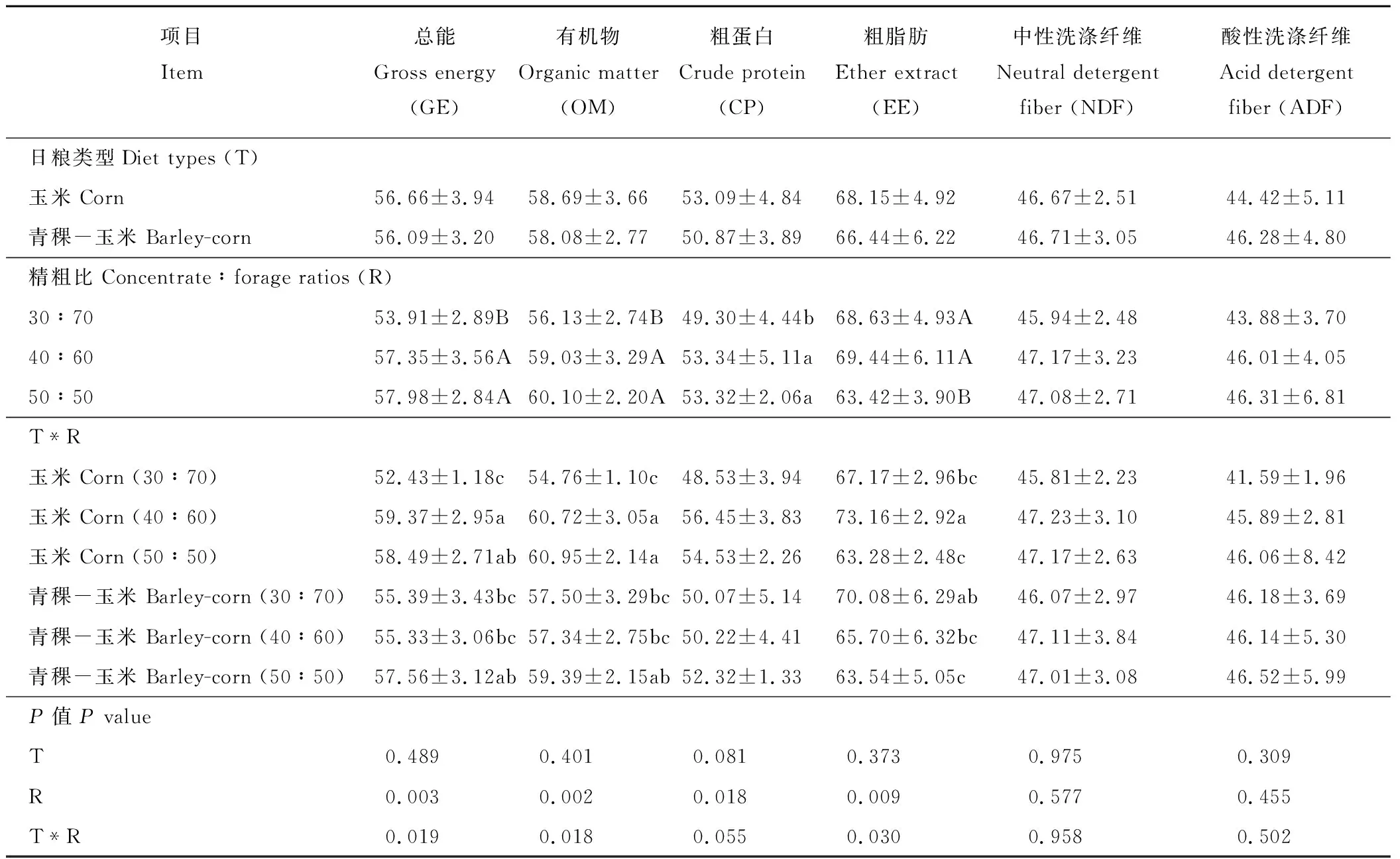

由表4可知,青稞-玉米组牦牛对OM、GE、CP和EE的消化率要低于玉米组,而对NDF和ADF消化率要高于玉米组,但均未表现出显著差异(P>0.05)。与30∶70组相比,精粗比的升高极显著提高了OM和GE的表观消化率(P<0.01),显著提高了CP的表观消化率(P<0.05),40∶60组的EE表观消化率最大(P<0.01);精粗比的增加,未对NDF和ADF的表观消化率产生显著影响(P>0.05)。两因素对GE、OM、EE表观消化率有显著的互作影响(P<0.05),整体来看,以玉米(40∶60)组效果最优。

2.4 日粮类型与精粗比对育肥牦牛肉品质的影响

2.4.1肌肉理化指标 从表5可知,日粮类型对牦牛肌肉L*值、a*值、pH45 min、pH24 h都无显著影响(P>0.05),但对b*值、滴水损失、蒸煮损失有显著或极显著影响,青稞-玉米组的b*值和滴水损失显著低于玉米组(P<0.05),蒸煮损失极显著低于玉米组(P<0.01)。精粗比对各理化指标均无显著的影响(P>0.05),但是随着精粗比的增加,蒸煮损失有逐渐降低的趋势(P=0.075)。日粮类型和精粗比二因素对理化指标的互作影响不显著(P>0.05)。

2.4.2肌肉嫩度指标 从表6可以看出,青稞-玉米组肌肉的剪切力、肌纤维直径、肌纤维面积均低于玉米组,肌纤维密度高于玉米组,但均未表现出显著差异(P>0.05)。随精粗比的增加,剪切力逐渐减小(P>0.05),肌纤维直径有减小的趋势(P=0.059);50∶50组的肌纤维密度显著高于30∶70组(P<0.05),而肌纤维面积显著减小(P<0.05),但两组与40∶60组均无显著差异。日粮类型和精粗比二因素对嫩度指标的互作影响均不显著(P>0.05)。

表4 日粮类型与精粗比对育肥牦牛养分表观消化率的影响Table 4 Effects of diet types and concentrate-forage ratios on nutrients apparent digestibility of fattening yaks (%)

表5 日粮类型与精粗比对育肥牦牛肌肉理化指标的影响Table 5 Effects of diet types and concentrate-forage ratios on muscle physical and chemical indexes of fattening yaks

表6 日粮类型与精粗比对育肥牦牛肌肉嫩度和肌纤维特性的影响Table 6 Effects of diet types and concentrate-forage ratios on muscle tenderness and fiber characteristics of fattening yaks

3 讨论

3.1 日粮类型与精粗比对育肥牦牛生产性能的影响

反刍动物食入的淀粉大部分在瘤胃内被微生物降解形成挥发性脂肪酸,进而被瘤胃壁吸收为反刍动物供能。Fatehi等[16]在荷斯坦公牛的日粮中分别以不同比例的玉米替代大麦,结果显示,日增重和采食量均未出现显著差异;Moshfegh等[17]在研究大麦与玉米比例对羔羊生长性能的试验中同样发现,不同处理组的日增重、干物质摄入量和饲料转化率均无显著差异;段迎凯[18]研究不同来源淀粉对牦牛营养物质消化代谢的影响时发现,补饲玉米淀粉和抗性淀粉组牦牛平均日增重显著高于对照组,但与青稞组无显著差异。本试验中,青稞-玉米组的DMI要低于玉米组,但无显著差异,可能是青稞-玉米组的纤维含量较高且青稞中可溶性非淀粉多糖(soluble non-starch polysaccharides, SNSP)在肠道内溶解形成粘性物质,减缓了食糜在消化道中通过的速度,导致采食量下降。日粮的能量水平、纤维长度及纤维水平等共同影响牛的生产性能[19]。本研究中,青稞-玉米组和玉米组的ADG无显著差异,虽然玉米组的能量水平相对较高,但青稞-玉米组的蛋白水平要高于玉米组,有研究表明,提高日粮中蛋白质水平能为瘤胃微生物的生长提供充足的氮源和支链脂肪酸[20-21],改善日粮纤维物质的消化利用[22],增加能量供应,提高日增重。

不同的精粗比日粮会改变食糜对网胃和皱胃的物理刺激,从而影响采食量和瘤胃发酵[23],提高精料水平能提高干物质采食量[24]。梁大勇[25]给荷斯坦青年公牛分别饲喂三种精粗比(40∶60,50∶50,60:40)的日粮,结果显示,随着精粗比的提高,日增重均显著提高;王志有等[26]发现,藏羔羊日增重随日粮精粗比增加而增加,高精料日粮能有效提高饲料的利用率;但是Barreto等[27]的试验表明,与70∶30精粗比的日粮相比,35∶65精粗比的日粮更能促进山羊的干物质采食量和平均日增重。本试验中,ADG随精粗比增加而增加,F/G随精粗比增加而下降,精粗比的提高使饲粮的能量和蛋白水平随之提高,动物的摄入量增大,从而对日增重产生促进作用。对于本研究中40∶60组DMI要高于30∶70和50∶50组这一结果,推测精料比例的提高能够增加采食量,但当日粮的营养水平能够满足动物的营养需要时,采食量会受到限制,不会随精料水平的增加而升高。日粮中精料过高,在瘤胃中会快速发酵,可能导致瘤胃内酸度过高,使瘤胃微生物的种类和数量发生变化,影响畜体的消化代谢。

3.2 日粮类型与精粗比对育肥牦牛屠宰性能的影响

屠宰性能是反映动物产肉能力及评定养殖效益的关键指标。眼肌面积与胴体重呈现正相关关系,眼肌面积越大则胴体重越大[28]。有研究指出,大麦和玉米以不同比例配比饲喂荷斯坦公牛,对胴体重和眼肌面积无显著影响[16];Loken等[29]报道称,提高阉牛日粮中玉米比例,降低大麦青贮比例,对胴体重、眼肌面积及大理石花纹评分没有显著影响;刘文[30]在山羊上的研究发现,玉米淀粉组和小麦淀粉组对羔羊的胴体重、屠宰率和眼肌面积无显著影响。本研究中,青稞-玉米组的牦牛净肉率显著高于玉米组,但在屠宰率和眼肌面积方面无显著差异,推测可能与日粮中玉米比例的升高引起腹部脂肪的增加有关。

屠宰率与日粮的能量水平有密切的关系[31]。梁大勇[25]在荷斯坦青年公牛上的研究表明,60∶40组在胴体重、出肉率、眼肌面积、背膘厚方面均显著高于40∶60组,但与50∶50组差异不显著;刘鹤翔[32]的研究发现,精粗比50∶50组黑山羊的胴体重分别比30∶70和40∶60组的高出7.79%和5.64%,屠宰率均高出1.02%,30∶70组的眼肌面积小于其他两个组。本研究中,40∶60组和50∶50组的净肉率、屠宰率、眼肌面积均大于30∶70组,但无显著差异,且随精粗比的升高,净肉率逐渐上升。对于这些结果的出现,可能的原因是随着精粗比的增加,日粮能量和蛋白质水平同时增加,加快了胴体中蛋白质和脂肪沉积[33],从而提高了屠宰性能。

3.3 日粮类型与精粗比对育肥牦牛养分表观消化率的影响

反刍动物对淀粉的消化是从瘤胃开始进行的,未消化完全的再进入肠道进行消化。瘤胃中的大型内毛虫以及瘤胃厌氧真菌都具有降解淀粉能力,细菌主要是能产生α-淀粉酶的牛链球菌、丁酸梭菌和嗜淀粉瘤胃杆菌[34]。不同来源的淀粉由于其淀粉颗粒大小、直链淀粉和支链淀粉的含量和比率、结晶程度和晶粒类型以及加工工艺等存在差异,会导致淀粉的瘤胃降解效率和小肠消化吸收效率不同。常用谷物饲料淀粉的瘤胃降解率顺序为燕麦(Avenasativa)>小麦(Triticumaestivum)>大麦>玉米>高粱(Sorghumbicolor)[35],但玉米中抗营养因子含量较少,且过瘤胃淀粉较多[36],淀粉在反刍动物小肠内消化比在瘤胃中降解有更高的营养价值[37],过瘤胃淀粉增多可以提高小肠中可吸收葡萄糖的数量,从而使更多的葡萄糖进入磷酸戊糖途径,提高挥发性脂肪酸的转化效率。段迎凯[18]的研究表明,玉米淀粉组、抗性淀粉组、青稞组的牦牛对CP、NDF、ADF及OM的表观消化率无显著差异;余群莲[37]通过对肉牛十二指肠灌注不同来源淀粉研究营养物质消化率,也发现了相同的结果;国外学者用玉米、小麦、大麦、燕麦配制日粮饲喂肉牛,也得出类似的结论[38]。本试验中,玉米组的CP、EE、OM、GE的表观消化率要高于青稞-玉米组,但无显著差异。推测可能是因为青稞中SNSP含量较多,木聚糖和β-葡聚糖具有较强的抗营养作用,降低了养分的消化率。

日粮中粗饲料占比较大时,结构性碳水化合物比例增加,非结构性碳水化合物比例减少,日粮在瘤胃内的降解速度变慢,降解率下降。但随着精料比例提高,非结构性碳水化合物含量增加,使得日粮在瘤胃内快速发酵,瘤胃pH急剧下降,纤维分解菌的适宜生存环境的改变导致菌的数量下降,纤维分解酶的分泌量及活性随着下降,进而导致纤维的消化水平的降低。王吉峰[39]研究发现,以30∶70、50∶50、65∶35 3个精粗比饲喂奶牛时,NDF和ADF的表观消化率无显著差异,但随着精粗比的提高,DM、OM的表观消化率逐渐增加;王加启等[40]研究表明,日粮精粗比为50∶50时,OM、NDF和ADF的降解率达最大值,当精粗比增加至70∶30时,OM、NDF和ADF的降解率都有不同程度的降低;Khorasani等[41]的研究指出,当瘤胃可发酵碳水化合物增加时DM和OM的表观消化率显著增加,但纤维的表观消化率未发生显著变化。本试验在不同精粗比日粮下,40∶60组与50∶50组的CP、OM、GE表观消化率无明显差异,但CP、OM和GE的表观消化率显著高于30∶70组,但精粗比的提升,未对NDF和ADF的表观消化率造成显著差异。可见,在适宜的范围内,增加反刍动物日粮的精粗比,可以使营养物质的消化率提高。

3.4 日粮类型与精粗比对育肥牦牛肉品质的影响

消费者对肉品质的判断,更多的是决定于肉色,消费者通常认为肉色代表着肉的新鲜程度和健康程度,因此,肉色是影响肉品质及肉类消费的重要因素[42]。 Boles等[43]在研究中发现,玉米或大麦型日粮对安格斯杂交牛的肉色L*值、a*值、b*值无显著影响。在本研究中,日粮类型对肉色L*值和a*值无显著影响,但青稞-玉米组的b*值显著低于玉米组,推测可能与玉米中所含叶黄素和胡萝卜素较多有关。另外,青稞中所含的脂肪酸中半数以上是亚油酸,可直接转化成饱和脂肪酸,饱和脂肪酸硬度较好且颜色洁白,对b*值产生影响。

肌肉pH值是指肉的酸度,是肉品质评判的重要指标之一,会对肌肉的适口性、风味、系水力、肉色等指标产生影响。刚屠宰的牛肉pH在6.5~7.2,经过大约1 h后开始缓慢下降,最低能降至5.4~5.6,而后又开始慢慢回升。当pH值在5.4~7.0变化时,肉色会随着pH值的上升而逐渐变深,影响肉的感官评价,熟化后的牛肉pH为5.4~5.7[44]。本试验中,日粮类型及精粗比的不同均未影响牦牛背最长肌pH45 min和pH24 h值,二者均在正常pH范围内。刘文[30]的研究表明,羔羊背最长肌pH45 min值为6.43~6.76,pH24 h值为5.49~5.76,日粮淀粉来源对山羊背最长肌的pH45 min和pH24 h值无显著的影响;Stoll[45]的研究同样发现,对日粮中的大麦进行替换,对肉的pH值无显著影响,本研究结果与此相同。

滴水损失和蒸煮损失是肌肉系水力的反映,系水力越高则滴水损失和蒸煮损失越低。水分的流失会相应的带走部分营养成分和风味物质,使得肉品质降低,口感变差。本试验中,青稞-玉米组的滴水损失和蒸煮损失显著优于玉米组,系水力有所提升,改善了肉的口感。可见,日粮中添加青稞对于提升牦牛肉品质具有积极作用。精粗比对滴水损失和蒸煮损失的影响不大,但是随着精粗比的增加,滴水损失和蒸煮损失均逐渐减小,这与王子苑[46]的研究结果一致。赵彦光等[47]的研究同样发现,高精粗比日粮组的蒸煮损失和滴水损失显著降低,推测可能的原因是高精料日粮能够促进肌内脂肪的沉积,疏松的脂肪组织可以保住更多的水分,蒸煮损失和滴水损失因此而降低。

剪切力是牛肉嫩度的一个重要衡量指标,剪切力越小则牛肉越嫩[48]。本研究发现,青稞-玉米组牦牛肉的剪切力与玉米组的无显著差异,与Jeremiah等[49]、Busboom等[50]在以大麦或玉米为基础日粮上的研究一致。但随着精粗比的降低,剪切力逐渐升高,嫩度越差,可能是由于低精料日粮影响了盐溶性和酸溶性胶原蛋白的比例以及胶原蛋白的交联程度,使肉中新合成的热不稳定胶原蛋白或可溶性胶原蛋白的比例降低,肉的成熟度升高,从而导致肉质较差[46]。

肌纤维的直径、密度与肌肉的嫩度有着密切的关系。肌纤维直径越大,嫩度越差;肌纤维密度越大,嫩度越好[51-52]。肌纤维的直径、横截面积与肌纤维的密度呈负相关关系[53-54],且剪切力随着肌纤维直径的增大而增大[55]。本试验中,青稞-玉米组与玉米组在肌纤维直径、肌纤维密度和肌纤维面积方面均无显著差异,但精粗比的提高,使肌纤维密度加大,肌纤维面积减小,改善了牦牛肉的嫩度。

4 结论

用青稞替代全混合日粮中60%的玉米,对牦牛的生产性能、养分消化率无显著影响,但提高了屠宰性能,改善了牦牛肉的理化特性,有利于牦牛的舍饲育肥;日粮精粗比对牦牛的养分消化和肉品质产生重要影响,以精粗比为40∶60时饲喂效果最佳。