俗谚的多元解读及其动因

——以“天要下雨,娘要嫁人”为例

黄 友

(上海大学 国际交流学院 上海 200444)

我们观察到俗谚“天要下雨,娘要嫁人”存在几种不同的解读,还有人说是“天要下雨,粮要解营”的误传。我们分别以“天要下雨”、“天要落雨”、“娘要嫁人”、“粮要解营”为关键词,检阅CCL和BCC语料库,分别查到“天要下(落)雨,娘要嫁人”22条、103条相关语例,其中共同语料1条,共得到124条语例,没有发现“天要下雨,粮要解营”语例。该俗彦有时会被解构。本文将着力研究以下问题:该俗谚到底应如何解读?“天要下雨”和“娘要嫁人”是如何关联起来的?大众是如何解构该俗谚的?表达着怎样的主观情感?基于此个案的分析,我们能否管窥大众对俗谚多元解读的动因呢?

一、“天要下雨,娘要嫁人”来源的解读

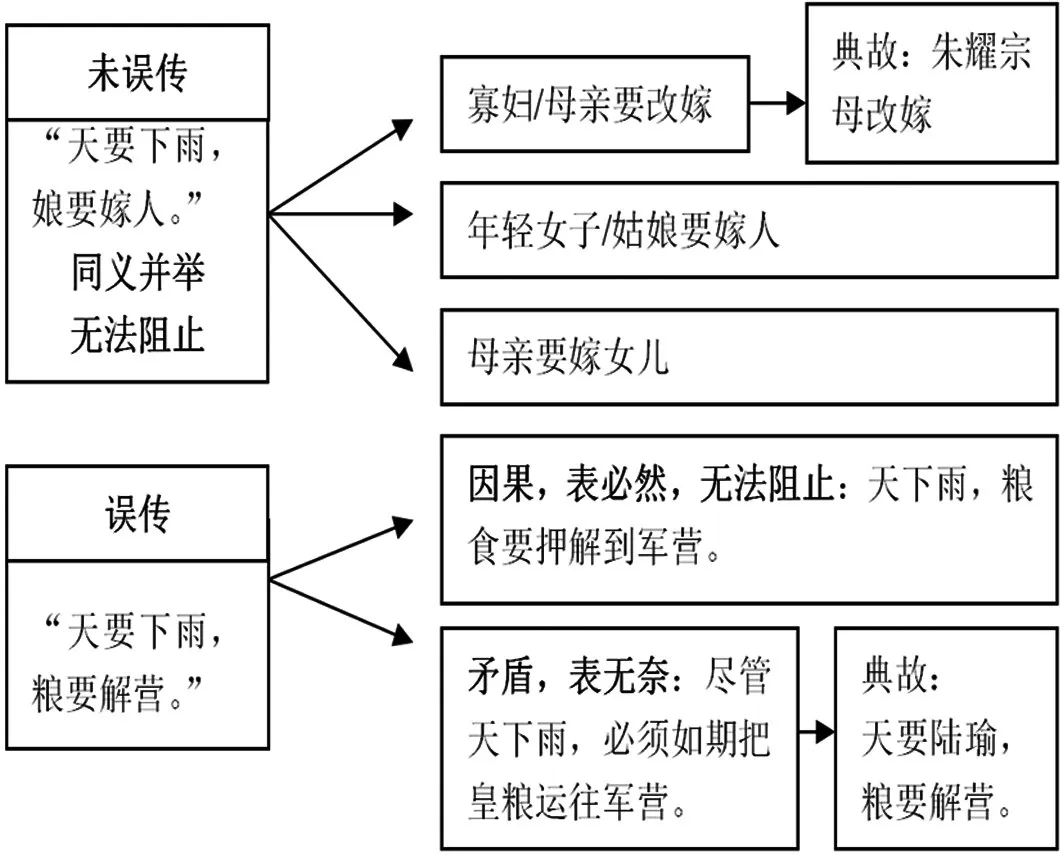

“天要下雨”意思明了,有时也被说成“天要落雨”,后者更偏口语而已。但对于“娘要嫁人”的解读就众说纷纭,莫衷一是。可用下图表示:

图1 “天要下雨,娘要嫁人”的解读

(一)本为“天要下雨,娘要嫁人”及“娘要嫁人”的三种解读

一种观点是,该谚语本就是“天要下雨,娘要嫁人”。对于“娘要嫁人”,我们发现至少有三种解读:母亲/寡妇要改嫁、少女要出嫁、母亲要嫁女儿。

1.“母亲/寡妇要改嫁”

《中国俗语大辞典》(2011):“天要下雨,娘要嫁人。娘,这里指寡妇,指寡妇要嫁人,就像天要下雨一样,谁也挡不住。”《新华谚语词典》(2005)也收录了该条,释义为:“娘:寡妇。天要下雨,寡妇要嫁人,这是谁也挡不住的。也泛指世上有些事情是无法阻止的。”两本辞书都引用了清王有光《吴下谚联》(1982)对“天要落雨,娘要嫁人”的阐释:“天,纯阳无阴,要落雨则阳之求阴也;娘,孤阴无阳,要嫁人则阴之求阳也。如矢赴的,如浆点腐,其理如是,其势如是。”上述词典认为“娘”指“寡妇”。

孙怀伦(2011)和胡义华(2013)以《咬文嚼字》为阵地展开论争,分别撰文《此“娘”非“寡妇”》(应理解为“少女”)和《此“娘”可释为“寡妇”》。我们先看胡文对孙文的三条反驳:

(1)孙文认为辞书中“娘”没有“寡妇”义项,故“娘”非“寡妇”,胡文则认为,“娘”既包含母亲,又包含年长和年轻的女子,其中当然也有寡妇,所以“娘”可以指“寡妇”。按照胡的观点,“娘”中也有少女,也完全可以指“少女”,无法构成对孙的反驳。更何况,不能说一个概念包含了这个成员就说这个概念指这个成员,不然就会缩小概念的外延。既然有一个概念来特指“死去丈夫的女人”,为何还要用“娘”来指称呢?胡文认为如果死了丈夫别人在面称她们时一般是不称“寡妇”的,否则就是不敬。话虽如此,但叙述时一般不是面称,故可以直接使用:

①次日即到媒人家去,说他有个寡妇妹子不肯嫁人,如今要嫁他。(《姑妄言》)

(2)孙文认为寡妇再嫁的权利掌握在父兄或族长手中,并非易事,不是像“天要下雨”那样势不可挡的事情,如“饿死事小,失节事大”,“烈女不事二夫”等等;胡文则用一些例子说明寡妇再嫁并不那么难,如元朝以前“夫亡守节者甚少,改嫁者历历之”。二者各拿出习语和事实加以论证,若孙文能够证明该谚语产生时恰恰是封建礼教十分苛严,妇女不得改嫁的年代,方能站稳脚跟;胡文也遇到同样的问题,而且寡妇改嫁不难似乎并不就意味着势不可挡。

(3)胡文认为闺女出嫁,自叙时用“嫁人”,他叙时一般用“出阁”或“出门”。“嫁人”一般用于已出了家门的。这一点笔者不敢苟同。“出阁”和“嫁人”的区别应是庄重与平易、书面与口语之别,并不区分自叙与他叙,也不区分是否已出了家门。例(2)的“嫁人”用于他叙,就是指“黄花女儿”,语料库中这样的例子比比皆是。

②那萧成便要灵群接脚,灵群抵死不肯,只是要嫁人。他又自道是个黄花女儿,不肯为人作妾。(《魏忠贤小说斥奸书》)

“出阁”也不只用于他叙:

③那时我们姐妹们同居的四五个人,都未出阁。(《老残游记续集》)

由此可见,胡文的观点几乎都无法站住脚。

关于驸马状元朱耀宗母亲要改嫁的故事传播最广。“寡妇改嫁”的说法大概也由此生发。《语文月刊》(2003)、《英语沙龙》(可巧等2003(7))、《教师博览》(王珞2004(7))、《当代老年》(莹莹2007(12))、《高中生》(2008(9))、《开心学作文:小学版》(汝明2011(3))、《初中生·博览》(2012)等都对这一故事进行引介,转载的网站更是数不胜数①。

朱耀宗故事据说出自清乾隆、嘉庆年间上海才子张南庄所著的讽刺性滑稽体章回小说《何典》,故事既然出自小说,自然该是杜撰的。②另据毛佩琦主编的《中国状元大典》记载:自隋唐开科取士,到1905年满清废除科举,1300多年的科举史上共产生了约671名状元,其中有籍可考的只有一位曾被招为驸马,即唐代会昌二年(842年)壬戌科状元郑颢,唐宣宗将万寿公主嫁给了他。人们总会寻求对不合逻辑的现象以“有因果、有关联”的解释,便杜撰一个故事来表明天下雨和母亲嫁人之间的关联——都是天意。

综上,我们认为“寡妇要改嫁”的说法并不妥。

2.“少女/姑娘要出嫁”

持该观点的有孙怀伦(2011)、倪培森(2012)。作者从“娘”的古典用例和辞书释义加以考证,认为“娘”本无“母亲”之意,本义恰为“少女”,只是后来混用导致增加了“母亲”之意,③而如今“少女、姑娘”义已不单独使用,常用义恰为“母亲”,所以一般人见“娘”即认“母”,这正是造成对“天要下雨,娘要嫁人”中“娘”字误解的原因。

孙怀伦(2011)指出,《新华谚语词典》的编者之所以把“娘”解释成“寡妇”,可能是误解了王有光(1982)所谓的“孤阴无阳”,认为“孤”是“孤孀”的意思。孙认为“孤”应是“孤单”“孤独”的意思。“阴”指女,“阳”指男。“孤阴无阳”就是“单身女子还没有丈夫,没有结婚”的意思。

这一解说从实际语料和辞书加以考证,也能说明“天要下雨”和“姑娘要嫁人”确实都是必然,不可阻挡的,有一定的说服力。

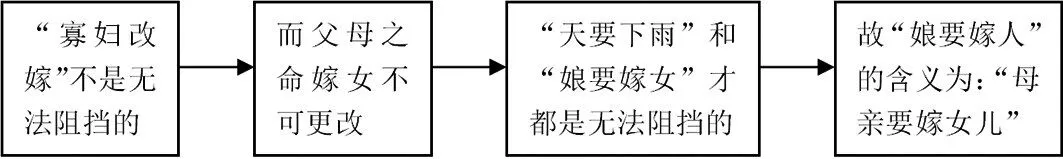

3.“母亲要嫁女儿”

冯桂容(2013)则认为:“‘娘’应指‘母亲’。但此处并非母亲自己要嫁人,而是指母亲要嫁女儿,即在古代社会,有了父母之命,媒妁之言,子女就得成婚。”婚姻涉及男女双方,“母亲要嫁女儿”和“母亲要为儿子娶媳妇”都应该受此约束,为何单单说“娘要嫁女”,不说“娘要娶媳”呢?冯文也指出古代妇女社会地位低,要讲究三从四德,按此推断,所谓的“父母之命”,大概主要是父命。为什么偏偏要说“娘要嫁人”而不说“爹/父要嫁人”?又,为什么不直接说“娘要嫁女”呢?我们在BCC语料库中以“要嫁人”为检索词,共计得到104条语例。“嫁人”全都表示女子嫁给他人,没有一例表示嫁女儿的。如:

④除非他女儿不要嫁人便罢休,不然,少不得男媒女妁。(明《今古奇观(下)》)

如果要嫁女儿,应直接表述为“嫁女”(冯文也有说及“嫁女”和“嫁妹”),我们于BCC语料库检索“嫁女”一词,古代汉语语料有4299例,随便举一例:

⑤门前一株枣,岁岁不知老。阿婆不嫁女,那得孙儿抱。(《先秦汉魏晋南北朝诗》)

冯文的论证过程是这样的:

按照冯氏的论证逻辑,我们似乎更可以推出“娘要嫁人”表示“少女要嫁人”:

综上,我们认为“娘要嫁人”解释为“母亲要嫁女儿”不妥。

(二)为“天要下雨,粮要解营”之误传

我们知道,大众遇到问题爱“百度”或“谷歌”,很容易发现有人指出因方音或音近的影响,该谚语是“天要下雨,粮要解营”的讹传。仔细研读,又有两种不同的解读:

1.“天要下雨”与“粮要解营”为因果关系,表示必然如此,无法阻挡

“天要下雨,粮要解营。”意思是,天要下大雨了,军粮辎重一定要抢在大雨到来之前,押解送往营房,以保军需之用。④在缺省关联词的情况下,人们很容易解读为因果关系:“天要下雨,(所以)粮要解营。”因果关系具有时间和事情发展的延续性。但是,“天要下雨,(所以)粮要解营。由他去吧!”关联起来似乎有点突兀。

2.“天要下雨”与“粮要解营”相矛盾,表达无可奈何

张庆(1997)指出:古代种田人要以粮代税,而秋天多雨,道路泥泞,但官府要求军粮必须限期送往军营,真是无可奈何又不得不干。《读与写(初中版)》(2013(4))是这样描述的:“古时,某年秋,农民收粮时遇阴雨天气,粮食发芽,官府却限三天交晒干的新粮,‘天要下雨’与‘粮要解营’便成了一种矛盾。”不管是道路受阻还是粮食发芽,都是天下雨所致,导致粮无法按期解营,于是乎,发出无奈的感叹。这可解读为“天下雨,(可)粮要(如期)解营”。下面第三节我们将分析到,该俗谚确实常用来表达言者无可奈何的主观情感,大概这一解读比较能解释这种无奈之意。同样,“天要下雨,(可)粮要解营。由他去吧。”关联起来也很突兀。而且,古时种田人自己把粮食运送到军营吗?军营乃军事重地,闲杂人等岂能随意进出?农民们应该是把粮食上缴给户部⑤所管辖的各级行政机构,然后再由户部统一调配处置,由专门的押运官送往军营。为何不说“天要下雨,粮要交仓”?当然,可能有人会说,在某个具体语境下,如战争时期,官员下来催粮,因为粮官要在三天内将粮解营。但“天要下雨”和“粮要解营”之间似乎跳脱了一些环节。民间便流传了一则有关陆瑜的故事⑥来弥补这一空缺(徐敬恩(1999)、晏瑜(2014))。

“天要陆瑜,粮要解营”的说法最不为大众所熟悉,我们认为应该是杜撰的。若“天”表“皇上”,押解粮草这样的事情也不至于由皇上亲自过问;若“天”表“上天”,则似乎有未卜先知之嫌;况且,“皇帝或天命要陆瑜押解军粮”这样的含义用“天要陆瑜,粮要解营”来表达,实在太过牵强。

综上,我们可以得出以下结论:对该谚语的解读很多,相对而言,“天要下雨,少女要嫁人”的解读更具说服力。一些学者尝试对之进行解释,但或多或少缺少一些依据,归根到底是无法获知该谚语产生和流传的源头与语境。与之相关的一些民间故事试图弥补这一缺省的语境,但也有不少漏洞。词语的形义之间固然有理据性,但终究是约定俗成的。

二、大众对俗谚的解构

人们常常会对成语、谚语加以改造。对语料库检索到的124条语例加以分析,发现大众对该谚语的改造,无外乎替换、删略、添加、换序几种形式。

我们把该谚语“天要下雨”及其变体称为前项,“娘要嫁人”及其变体称为后项。前项与后项整体构成一个喻体来比喻当前叙述的事情(本体)就像喻体一样是不可阻挡的。我们发现,改造之后,后项有时是喻体,有时就是本体(当前叙事)。

(一)替换一项

前项一般不会替换,替换的是后项。替换项与“天要下雨”整体作喻体使用。一般有两种情形:

1.词语同义替换,后项为同义喻体

把“嫁人”替换成“改嫁”、“出嫁”等,如:

⑥周总理很快在电话里告诉我,已请示毛主席,主席指示不要打,天要下雨,娘要改嫁,由他去吧!(李德生《林彪是怎样从天上“掉”下来的?》)

⑦其实,停刊与否,是“天要下雨,娘要出嫁”的事,由我不得。就我们目前所见,则天未下雨,娘未出嫁。(《读书》152)

上面两例只是词语的同义替换,后项仍是喻体,本体分别是林彪叛逃和停刊。“改嫁”一词的使用,隐含了对该谚语的解读为母亲/寡妇要改嫁。

还有替换“娘”为其他的,主要为微博语料,反映了大众对该谚语的游戏心态。

⑧无忧无虑不用想工作不用想赚钱就放肆的疯一回天要下雨人要嫁人随娃儿去吧(微博)

⑨沟通,Areyouok~(睡衣很暖和~)天要下雨猫要嫁人随他们去吧,弄不明白管不了。(微博)

2.把后项替换成“X要Y”,后项为类似喻体

⑩可惜他偏偏是在一个少女又香又软的怀抱里,这少女又偏偏是他连动都不能动的。他再三警告自己:“她还是个小女孩子,我绝不能想这种事、绝对不能。”只可惜有些事你不想也没用,就好像“天要下雨,老婆要偷人”一样 ,谁都拿它没办法。(古龙《陆小凤传奇》)

以上各例的后项分别改为“老婆要偷人”、“地要开裂”、“狼要吃人”,后项在言者那儿都是和“天要下雨”一样,是谁都拿它没办法的、挡不住的或不奇怪的。

(二)增加“X要Y”项

1.增加项也是喻体

在“天要下雨,娘要嫁人”的基础上再增加一个类似的喻体,如下面两例中的“鸟要飞”和“鸡要打鸣”,两例的本体分别是“林彪要叛逃”和“我要睡觉”。

2.增加项是本体

这样的例子最多,顺着前面的表述格式,对当前的陈述进行铺排,理论上可以增添无限多项。如:

其实,这不算解构,是一种顺势而为的铺排表达。

(三)删略一项

1.删略前项

一般而言,人们容易识记和提取上句,对诗时上句对下句容易,下句对上句难。而且“天要下雨”更具体更常见更明确,因此,我们发现一般省略后项而不是前项。省略前项只发现1例,言者大概对后者记忆深刻,想突出后者。

2.删略后项

(1)用在“‘X要Y’就好像/正如‘天要下雨’一样”格式,“X要Y”为本体

删略一项,是出于经济原则,大家听到或看到其中一项可能自然联想到整个谚语;再者,上下文线索可以让我们很容易识解出语句的意思。比喻格式“‘X要Y’就像/正如‘天要下雨’一样”由于比喻词的使用,本体前置,省略后项也语意明了且经济省力。当然,也有不省略的情况,前面的例(10)、(12)。

综合采用删除后项再添加一个“X要Y”的本体项,也可以看作是把后项替换为“X要Y”的本体项。采用如下格式:

(2)用在“天要下雨,X要Y”格式,“X要Y”为本体

并列结构“天要下雨,X要Y”刚好两项对举,本体对喻体进行仿拟,与原谚语同构,形成一个心理完形,也是经济原则的体现。

上面例子中Y变换的词有“结婚”、“偷人”、“不回家”、“离婚”等,与“嫁人”属同位词,与原谚语属于同一类事件,又都是正在叙述的本体事件,由于多为负面、不认可、无奈的事情,暗含对原谚语“娘要改嫁”的解读。

以上各例中“X要Y”与嫁人之类的事情无关,正是当前叙述的事情,是本体。下例再增加一项本体,理论上可以增加很多项。

(四)顺序颠倒

按前面的来源解读,“天要下雨,娘要嫁人”遵循的是从具体、常见、明确到相对不那么具体、常见、明确的规律,符合一般的文学比兴手法,由事到人,或者具有因果、转折关系,之间的顺序是不能换的。下述两例的颠倒是口语中说话人思维、记忆的表现,“娘要嫁人”在说话人的认知中更突显,先蹦出来。

(五)综合

也有综合使用删略、增加的情形。

删略了前项,增加了与“娘要嫁人”相对的“爹要娶妻”,或者替换了前项,包含对原谚语“母亲要改嫁”的解读,表达的是作者的仿造与戏谑。

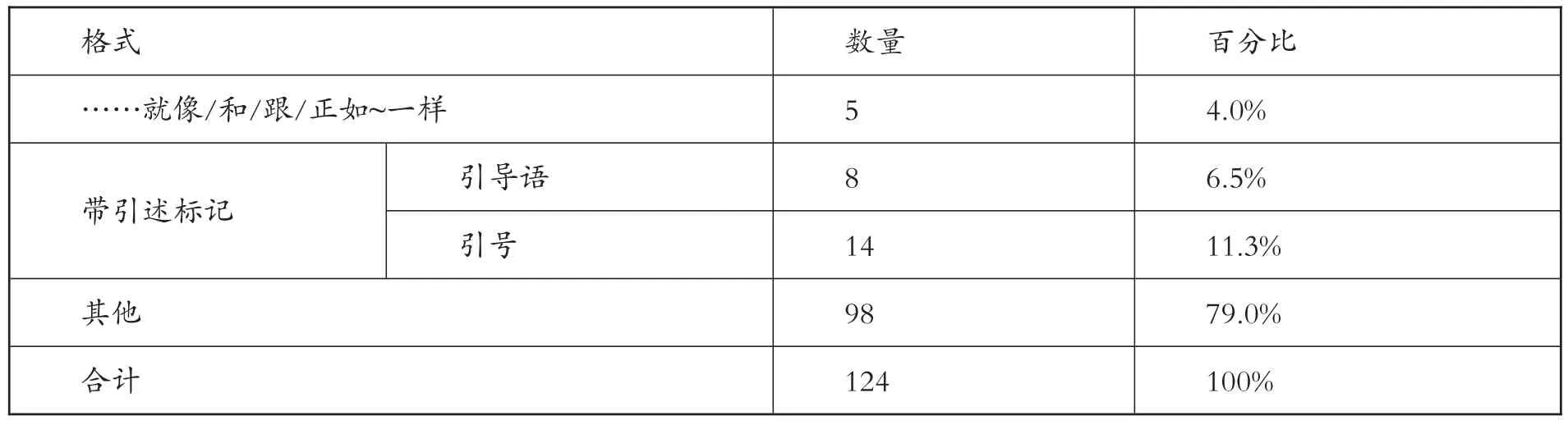

表1是对解构情况的数据统计:

表1 谚语解构情况

统计显示,发生变化的为33.1%,其中85%以上是对后项的改造。删略后项主要是出于经济原则,尤其是当本体表达的本就是与“嫁人”属于同类的事情时;而替换后项主要是替换成同义或类似喻体。

三、“天要下雨,娘要嫁人”整体格式义解读

(一)引用和比喻的明示

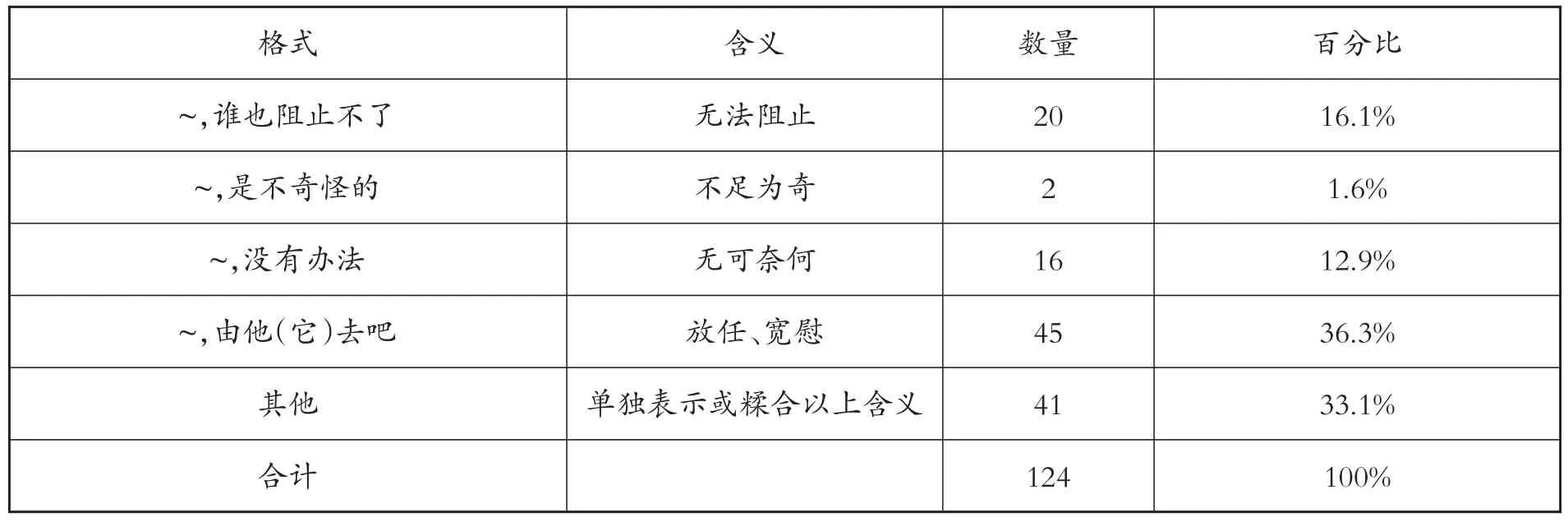

人们在使用这一谚语时,有时会明示引用和比喻的情况,但79%的情况下不会使用任何标记。见表2。

表2 该谚语使用中比喻和引用的明示

使用了比喻词的“就像/和/跟一样”或“正如”的例子见(、))等。带引导语的情况比较有意思,有2例用了“正/真所谓”;例(13)表述为对“俚语的引用”;也有引为“俏皮话”、“最无奈又最具神秘性的一句话”、“坑爹的话”。因为毛主席引用过这句话,所以似乎有人把该谚语的专利或首创颁给毛主席。

14例使用了引号的情形,5个对该谚语进行了改造。例⑩把后项替换为“老婆要偷人”。有3例改为“娘要出嫁/改嫁”,如例⑦等。例是增加了一个喻体:“天要下雨、鸟要飞、娘要嫁人。”

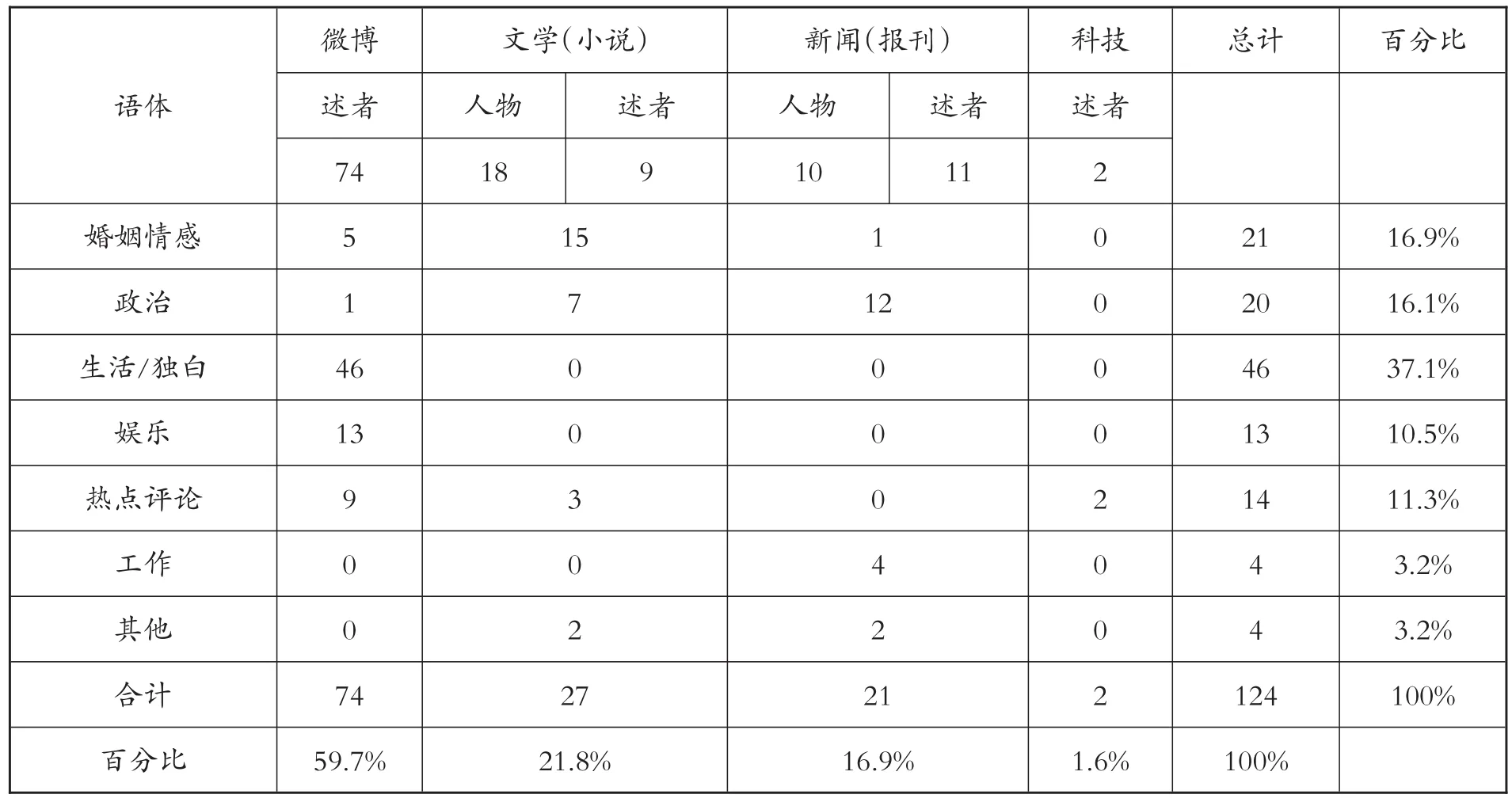

(二)语体、话题分布

我们对语料库中的用例进行了语体和话题观察,见表3:

表3 谚语使用的语体和话题分布

从语体看,主要集中于微博、文学和新闻语体。其中微博语料占到59.7%。微博语体的作者来自于大众,一般没有严格的规约,大众可以随意尽情抒发自己的感受和想法。对于娱乐、感情、热点问题,尤其是博主自身的生活,博主往往发出意识流一样的独白,如例⑨、等。

文学语体主要涉及的话题集中于婚姻情感和政治,而新闻语体主要是关涉政治。对于婚姻感情方面,这不难理解:首先,该谚语本身就是关于婚姻情感的;其次,文学作品,尤其是言情小说,涉及情感主题,如果出现合适的情景,使用该谚语恰当而又生动。某些作家,似乎有使用该谚语的偏好,如池莉有3例,亦舒2例,古龙2例,都是关于情感的。对于政治事件,主要是受到林彪叛逃事件和毛主席引用的影响,有9例就是关于该事件的。

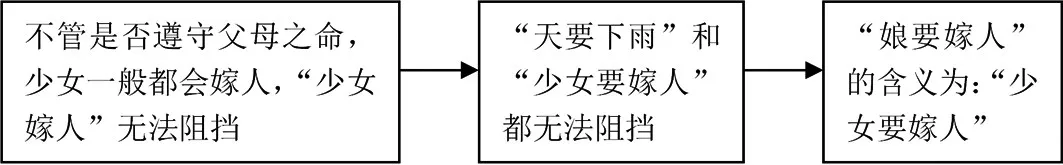

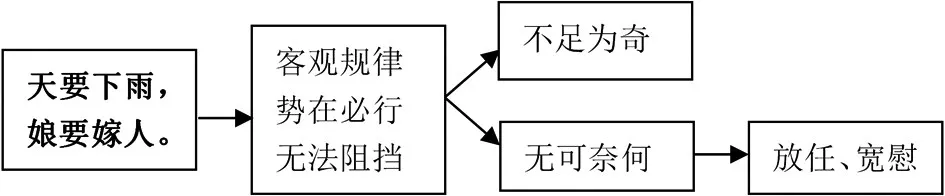

(三)谚语表达的主观情感及其格式化

我们发现,该谚语常常出现在一些固定的格式里,表达言者的主观情感,见表4:

表4 谚语表达的主观情感及其格式化

当然,这些格式在具体表达上有一些字词的出入,但表达的整体意思是一致的。如“~,谁也阻止不了”类似的表达还有“谁也无法阻止”、“势在必行”、“理所当然”、“你阻挡不住”、“该来的还是会来”等等;“~,没有办法”类似的表达还有“谁也没有办法”、“你没法治”、“我没有办法”、“无可奈何”等等;“~,由他(它)去吧”类似的表达还有“由不得你”、“由不得我”、“随他去吧”、“谁又能多管闲事”等等。

这些格式,类似歇后语,或者已经成为了歇后语。“~,谁也阻止不了”和“~,没有办法”,分别有20例和16例,表达事情无法阻挡、无可奈何。“~,由他去吧”多达45例,由于毛主席对林彪事件如是说,所以广为人知,被广泛引用。“由他去吧”,体现了言者因为认识到事情无法阻挡、无能为力,只好放任之,也常常以此来宽慰自己、劝慰别人,要顺其自然,放下执著,不要因此而烦恼、生气。

由表4,我们可以得出以下引申线索:

图2 谚语整体表达的主观情感

四、大众对俗谚多元解读的动因

我们认为大众对俗谚多元解读的动因主要有三:

(一)大众按自己的认知水平和主观意图加以解读

大众常常按自己的认知水平和意图来解读习语(黄友,2017)。该谚语以“天要下雨,娘要嫁人”的书面形式被广泛接受。大众对文字有天生的敬畏,而且在解读时常常容易望文生义,即按字面意义解读,“娘要嫁人”最简单经济,最优先的解读是母亲要嫁人。又如:“因陋就简”本为“简陋苟且不求改进”,后望文生义为“就着原来简陋的条件”。“勾心斗角”,原是描写建筑物的工致精巧,后来人们则把它理解为用心机互相争斗。(王艾录,2005)对古汉语和文化知识比较熟悉的人,则有可能从“姑娘出嫁”的角度加以解读;而下雨、粮食、量税等也是劳苦大众最关注、最不可抗拒、也最苦不堪言、无可奈何之事,因此,从这一角度加以解读的也有人在。不同的解读,体现了不同的主观意图,分别表现了对寡妇改嫁、少女出嫁及其背后的女性地位、婚俗的关注和对官民赋税矛盾的批判。

前面第三节介绍,人们使用该谚语或表达无奈,或表示放任,或劝慰他人,或宽慰自己,这也表现了对该谚语的不同解读,正是由其所要表达的主观意图所决定的。

(二)公众人物的推动效应

权威人士、公众人物,如政府首脑、专家、明星等对熟语、流行语有一定的推动作用。习近平主席一句“撸起袖子加油干”一下子就成了流行语被广泛传播。马伊琍声明的“且行且珍惜”一时间成为模仿对象,形成“且X且Y”格式。前文已叙及“天要下雨,娘要嫁人”这一谚语本不是毛泽东首创的,但不少语例把这一谚语的原创专利颁给了毛主席。正是因为毛主席如是说,所以“天要下雨,娘要嫁人,由他去吧!”似乎成了一个歇后语,也推动了该谚语的使用。

(三)口耳相传的媒介方式易导致误传

口耳相传确实极易发生误传。俗话说“话传三人,猴子变人。”如:“街上倒了一碗油,乡下说死了一头牛;街上掉了一片瓦,乡下说跌死一匹马。”如果方言因素再参与进来,就更甚了。如:“舍不得鞋子套不住狼”(意思是说要打到狼,就要不怕跑路,不怕费鞋)被讹传为“舍不得孩子套不住狼”,在湖南、四川等方言区“鞋子”与“孩子”同音。吴语区“娘要嫁人”和“粮要解营”发音相似,产生不同的解读也就不难理解了。

结语

本文从“天要下雨,娘要嫁人”这一个案出发,首先分析了大众对该谚语来源的解读,一种观点是,该谚语本就是“天要下雨,娘要嫁人”。又至少有三种解读:寡妇要改嫁、少女要出嫁、母亲要嫁女儿。另一种观点是,该谚语是兵谚“天要下雨,粮要解营”的误传,又有两种解读:1.二者为因果关系,表示必然如此,无法阻挡;2.二者相矛盾,表达无可奈何。相对而言,“天要下雨,少女要出嫁”的解读更具说服力。以上解读或多或少缺少一些依据,归根到底是无法获知该谚语产生和流传的源头与语境。与之相关的一些民间故事试图弥补这一缺省的语境,但也有不少漏洞。词语的形义之间固然有理据性,但终究是约定俗成的。

大众对该俗谚的解构包括替换、增加、删略和换序,发生变化的一般是删略或替换后项,有的是出于经济原则,有的则体现了大众对俗谚的仿拟、改造与戏谑。

该谚语主要分布于微博、文学和新闻语体,常用来表达生活情感独白和对政治事件、热点话题的观点态度,表达言者不足为奇、无奈、放任、宽慰等主观情感,形成了一定的格式或歇后语。

基于以上个案分析,我们认为大众对俗谚多元解读的主要动因是:1.大众按自己的认知水平和主观意图加以解读;2.公众人物的推动效应;3.口耳相传的媒介方式。

注释

① 朱耀宗八岁丧父,朱母多年守寡,含辛茹苦地将他培养成人。后来,朱高中状元,被招为驸马,遂请求皇上为其母树立贞节牌坊,皇上欣然准允。谁知朱母不同意,说要改嫁给他的恩师张文举。朱跪请母亲不要改嫁。正值为难之际,朱母不由长叹一声:“那就听天由命吧。”朱母要儿子把她的一条裙子洗干净,晾晒一天一夜,如果裙子干了,便答应不改嫁;如果裙子不干,说明天意如此,儿子就不要再阻拦了。这一天,晴空朗日,谁知当晚下起暴雨,裙子始终是湿漉漉的。朱母对儿子说:“天要下雨,娘要嫁人,天意不可违!”后来,朱耀宗将此事禀告皇上,皇上连连称奇,降道御旨:“不知者不怪罪,天作之合,由她去吧。”

② 参见http://www.360doc.com/content/16/0724/15/9570732_578027471.shtml,《何典》为吴语写作,《吴下谚联》也记录的是吴语的语言生活,可见该谚语在吴语区广为流传。

③先秦时,一般称母亲为“母”,没有“娘”这个称呼。到魏时,《玉篇·女部》:“孃,母也。娘,少女之号。”《广韵·阳韵》:“孃,母称。娘,少女之号。”但“孃”“娘”二字在敦煌写本中已见混用。《康熙字典》“娘”其中一个义项为:同“孃”。《汉语大字典》(四川辞书出版社)和《辞海》中“娘”有四个义项:一是少女;二是母亲;三是称长一辈或年长的已婚妇女,如大娘;四是妇女的通称。《古汉语常用字字典》(2005)只有前两个义项。宁波方言中“小娘”,日语中的“娘”均指“少女”。

④出自https://zhidao.baidu.com/question/413683656.html

⑤户部,为掌管户籍财经的机关,掌管全国土地、赋税、户籍、军需、俸禄、粮饷、财政收支。

⑥古代江南某县有一小吏,名叫陆瑜,是个孝子。一次奉命押解粮草,临行前跪别父母:“天(即皇上)要陆瑜,粮要解营,儿属无奈。此去未知吉凶,望父母多加保重。”后来,老父病亡,老母无依无靠,便沿路乞讨去寻找儿子,一路上喃喃地说“天要陆瑜,粮要解营,叫我如何是好?”后来得知儿子因贻误军粮而被处斩了,老母绝望,投水而死。每当人们谈到陆家惨事时,往往以“天要陆瑜,粮要解营”作结。

⑦有1例兼用了“就像~一样”和使用引号的格式。