复习教学中用好中考试题的三重境界

何季军

(南通市教育科学研究院,江苏 南通 226001)

在复习教学中,普遍存在中考试题使用泛化、神化的现象,究其原因是教师期望通过高强度的训练来提高复习效度,可事与愿违,这样试题堆砌的复习课,不仅钝化了学生的复习兴趣,而且弱化学科特质,更罔论学科关键能力的提升.那么,如何甄选合适的试题并进行合理加工,将复习教学的效益最大化?笔者以为应有如下三重境界.

1 第一重:表里如初 不改试题本意

多数中考试题是几经打磨才最终成型,具有较好的甄别、诊断和导向功能.因此,在教学中合理选择原汁原味的中考试题,或在不改试题本意的前提下,仅在设疑对象、设问方式和难度上稍加改变,将有利于增强训练的针对性.

1.1 基于夯实知能基础的改难为易

中考是对学生初中学业水平的终极评价,其试题难度相对于阶段性测试必然明显提高.故在复习中若不考虑学生实际水平,盲目照搬这些较难的试题,只会加剧两极分化,使学困生丧失学习自信,彻底沦为课堂的旁观者.因此,对这样的试题应作适当调整难度,以契合学生的最近发展区,使学困生也有展示自己、体验成功的机会.

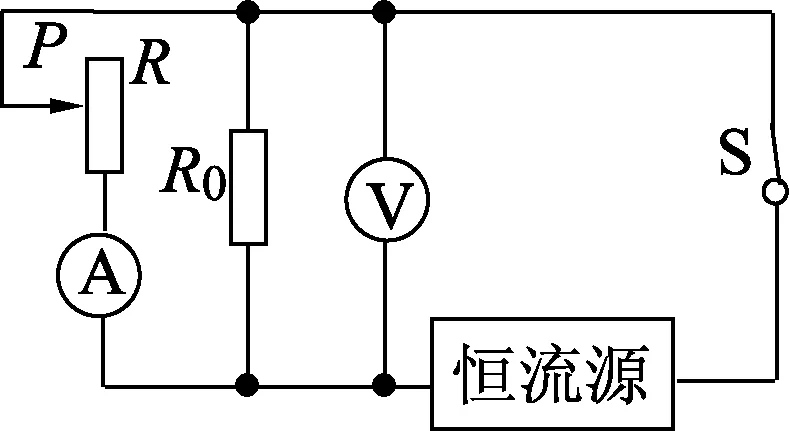

图1

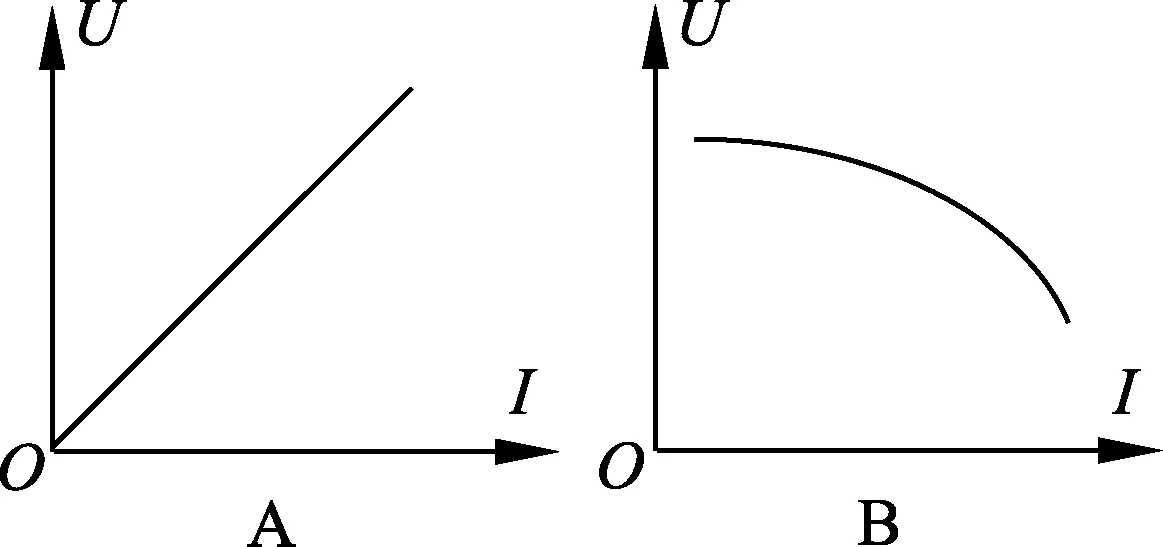

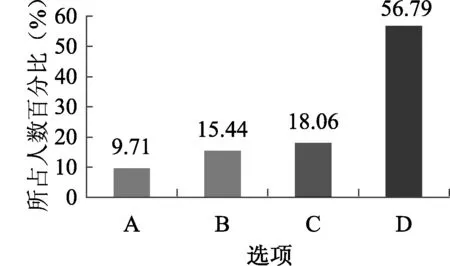

原题.如图1所示电路中,电源为恒流源,能始终提供大小恒定的电流,R0为定值电阻.移动滑动变阻器R的滑片,则下列表示电压表示数U、电路总功率P随电流表示数I变化的关系图线中,可能正确的是学生解答原题的情况如图2所示,通过率仅有0.18,足见该试题难度之大.显然,若在复习时直接使用这样的试题,不仅无法培养学生的解题能力,反而加剧了他们的挫败感和对中考的畏惧心理.

图2

改造:如图2所示电路(图略),电源为恒流源,能提供大小始终保持不变的电流,R0为定值电阻.若将滑动变阻器R的滑片向上移动的过程中,通过干路以及各支路中的电流会怎么变化?R0两端电压怎么变?

意图:显然,改造后的问题保留了试题原有的评价意图,但难度降低,较符合学生的认知水平,仅需捕捉较直白的信息,运用基本的电学知识即能作出判断.新试题不仅起到巩固双基的作用,也为后面的定量研究铺设了合适的台阶.这种逐级拔高的难题处理策略,循序渐进地提高对学生的能级要求,避免学生因无能为力而游离于课堂场域之外.

1.2 基于突出思维过程的由表及“理”

由于复习时间紧、任务重,许多教师仅聚焦于试题本身和学生的解答结果,而无暇顾及学生解题时的分析过程.殊不知,有些学生可能会浑水摸鱼,照搬别人的学习成果,故据此进行的学情诊断信度会有失偏颇.因此,在运用中考试题教学时,如能改变一下设问方式,立足于过程分析,复习效果必会事半功倍.

原题.把质量相等的甲、乙两块橡皮泥,分别捏成球形和碗形,放入水中.静止时,甲沉在水底,乙漂浮在水面,则

(A) 甲和乙排开水的体积相等,甲受浮力等于重力.

(B) 甲和乙排开水的体积相等,乙受浮力大于重力.

(C) 甲排开水的体积较大,甲受浮力小于重力.

(D) 乙排开水的体积较大,乙受浮力等于重力.

原题意图考查学生对力与运动的关系和浮力知识的理解.但由于受制于选择题的题型特点,只能根据结果判断正误,无法详尽了解学生是否具有基于力与运动的关系,来思考分析物体浮沉原因的能力.

改造:把质量相等的甲、乙两块橡皮泥,分别捏成球形和碗形,放入水中.静止时,甲沉在水底,乙漂浮在水面,甲、乙所受浮力分别为F甲、F乙,请判断F甲、F乙的大小关系,并写出推理过程.

意图:改造后,通过对学生推理过程的解读,可了解学生的分析过程、思维特点和方式,为后续针对性地教学提供可靠依据.正由于新试题重“理”,才能使我们精准把握学生的错误:没有从力与运动的角度去分析物体所受力之间的大小关系,而是错误认为质量、体积相同,浮力就相同;混淆了动态上浮与静态漂浮之间的区别与联系,错误地认为只要是浮,浮力就大于重力;对V排的判断不清,认为漂浮是部分浸没,沉底是全部浸没,错误得出甲排开液体体积较大,受到的浮力大.上述问题暴露出学生逻辑思维能力较弱,考虑问题不全面,当所给条件较多时,不能站在一个全局的高度,高屋建瓴地抓住本质因素,找到解决问题的方法.由此可见,只有展现学生的思维过程,我们才能有效抓住学生的思维障碍点,从而有针对性地实施思维教学.

2 第二重:改头换面 升华试题内涵

一些试题虽经典,但对不同的学生、学生的不同阶段,并不一定都适合直接呈现在学生面前,需要将试题从题干、设问方式或角度进行适当变化,改头换面,以切合地区特点、学生实际,最大程度发挥试题的诊断功能.

2.1 基于优化知识网络的多点融合

复习是一个将知识不断打乱,又重新建构,并不断优化的过程.为此,复习阶段应把情境、方法、知识彼此相互关联的不同试题进行巧妙融合,帮助学生将头脑中零散的知识左右勾连,形成更为科学的知识体系.

比如将“运载火箭与货运飞船的发射升空,以及飞船与空间实验室的成功对接”为素材的试题进行整合,形成较为综合的多层次问题群.如:火箭加速升空时,动能、势能如何变化?飞船与火箭分离后仍能向前飞行的原因是什么?天舟一号与天宫二号成功对接后,以天宫二号为参照物,天舟一号的运动情况是怎样的?在空间实验室,宇航员之间不能靠声音直接进行语言交流,原因是什么….这样的改头换面,不仅贯通前后知识点的联系,达到深化应用,提升知识整合能力的目的,也进一步拓展试题的生长点.

2.2 基于提升思维品质的问题转向

在教学中,将试题的设问角度巧妙转向,引导学生运用高阶思维分析、解决问题.如将有关“测量固体和液体的密度”这一实验的试题,设问角度改为:“给出两种测量固体密度的方法,一种先用托盘天平测质量,再用刻度尺测量长方形物块的体积;另一种方案是用分度值较小的弹簧测力计分别测出重力和浸没到水中受到的浮力.评价两种测量方案,哪一种能准确测得物块密度?”

意图:改造后的新问题不仅温故了测量密度的相关实验知识,也激发了学生的问题意识.但教学中发现,学生在处理此类问题时往往力不从心,反映学生批判性思维的缺失.这就需要在平时教学中,充分挖掘学生自己的错误资源,创造让学生展示错误的机会,并引导学生间相互反思与评价,以此训练学生的批判性思维,提升思维品质.

3 三重:脱胎换骨 重生试题价值

试题除了在素材和设问形式等方面应有所改变外,更要有能引发学生高阶思维的脱胎换骨般的本质性变化,以此充分挖掘试题的价值,考查学生高端能力的表现.

3.1 基于培养发散思维的开放设计

由于受试卷篇幅、阅卷手段及纸质呈现方式等的限制,近年来中考试题的开放程度有所弱化.因此,在教学中,对有些试题需要从不同的角度进行挖掘,设置多样性、开放式的问题, 为学生的思维拓展出广阔的空间,帮助他们冲破狭隘的思维框架.

原题.如图3所示,将凸透镜正对太阳光,其下方的纸上呈现一个并非最小的光斑,这时光斑到凸透镜的距离为l.若凸透镜远离纸的过程中光斑一直变大,该凸透镜的焦距

图3

A. 一定小于l.

B. 一定等于l.

C. 一定大于l.

D. 可能小于l,也可能大于l.

改造:小华测焦距f时,将凸透镜正对太阳,在透镜下方的白纸上呈现一并非最小光斑时,测得光斑到透镜的距离为l,则l与焦距f的大小关系怎样?如何用简单方法检验你的推断?

意图:显然改造前后两题立足点不同,原题指向较明确,强调逻辑思维,后者较为开放,更注重思维的发散性,分析的全面性.学生不仅要理解凸透镜对光的作用,了解其中的可能情况,而且还要具有一定的实验操作技能,熟知实验细节.问题的立意更注重学生思维的多向性,培养学生从不同方向、不同的角度来思考问题,寻找解决问题的办法.

3.2 基于培养创新思维的突破常规

培养和造就适应素养时代的创新人才,需要突破常规,打破思维定势,增强创新意识,提高学生迁移应用与发现创新能力.为此,将部分试题作些另辟蹊径的改变,促使学生从非常规的视角来分析思考、解决问题,激发学生的创新意识.

对于利用天平测量质量的试题,见得较多的是围绕测量某给定物体的质量设计问题.这类试题,学生解决起来轻车熟路,毫无挑战性,训练效果一般.但若将此类问题作这样的改变,如:“某同学需要用天平、烧杯称取50g水用于配制溶液.如何测量”,效果就大不一样了.

意图:改造后的问题与此前直接测量物体质量不同,它把看似测量一次质量的过程,转变成了两次测量.这就需要学生根据原有的知识经验,结合新的情境,发明新的方法,来解决这一新的问题.如果学生无法打破固化的思维,只会错误地把两次测量合并成一步,从而忽略了烧杯质量对测量结果的影响.当然,在对试题进行质的改造时,我们也应多作些创新尝试,比如可适当隐藏原题条件,给学生提供背景素材,让他们自己补充条件、设计问题、进行解答,这些丰富的“生本化”问题资源,有助于使学生突破惯有思维,唤醒他们的创新潜能.

综上所述,在复习教学中,应不断更新教学理念,优化复习教学策略,走出“就题论题”的复习泥沼,以免学生陷入题海,纠缠于无意义的重复之中.为此,我们应从选用试题三重境界的高度,基于课程目标和学生实际,从外在形式到内在实体对试题进行全新的创造,充分发挥试题的潜在效能,让复习能真正帮助学生建构科学的知识体系,提高学生的思维品质和学科关键能力.