腹腔镜右半结肠切除术治疗结肠癌的短期临床疗效分析

卢一鸣

结直肠癌为常见的胃肠道恶性肿瘤,在我国所有恶性肿瘤中发病率、死亡率均居第5位[1]。我国发生的结直肠癌约60%为直肠癌,而近年来结肠癌发病率上升趋势明显,有接近直肠癌之趋势。导致该疾病产生的原因比较复杂,主要发病部位在乙状结肠、直肠交界处,主要发病人群年龄41~65岁,常见临床表现为腹部包块、腹痛、排便习惯及粪便性质改变、肠梗阻症状以及病程晚期出现的恶病质等,严重影响患者生活质量。手术切除为目前唯一根治手段,根据肿瘤生长部位,手术方案的选择及优化为治疗关键所在[2-3]。近年来,随着微创外科的快速发展以及加速康复外科理念的普及,腹腔镜右半结肠切除术已逐步成为治疗右半结肠癌的常规手段[4-5]。作者探讨腹腔镜右半结肠切除术治疗结肠癌患者的应用效果。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年4月—2018年3月南方医科大学南方医院收治的98例经术前纤维结肠镜病理活检诊断为盲肠、升结肠癌(不包括结肠肝曲部癌)患者,根据治疗方案分为对照组和观察组2组,各49例。对照组(行开腹右半结肠切除术)男性27例,女性22例,年龄32~65(44.22±1.28)岁;Dukes分期,A期14例、B期16例、C期19例。观察组(行腹腔镜右半结肠切除术)男性28例,女性21例,年龄33~66(44.23±1.27)岁;Dukes分期,A期15例、B期17例、C期17例。2组年龄、Dukes分期、性别差异无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:满足WHO中关于结肠癌的诊断标准[6-7];患者或家属均签署知情同意书。排除标准:精神疾病者;结肠癌伴远处转移者;合并出血、梗阻、穿孔需行急诊手术者。

1.2 手术方法 入院后,完善患者胸片、心电图、肺功能、血常规、肝肾功能、电解质、癌胚抗原及凝血功能等常规检查,同时完善纤维肠镜及病理活检、腹腔增强CT/MRI检查,依据患者的实际病况,实施营养支持、维持电解质平衡等治疗,术前做好肠道准备等工作。所有手术及围手术期管理均由本院同一手术及麻醉、护理团队完成。

对照组行开腹右半结肠切除术。手术前,详细掌握患者病情,制定开腹手术计划,做好术前准备工作及术前麻醉、气管插管等操作。手术中,取纵向长约10 cm右侧经腹直肌切口,逐层入腹,探查腹腔定位肿瘤位置后,调整患者置于头高足低、左倾位,在升结肠系膜上段找到系膜薄弱部位,由此切开右半结肠系膜,进入系膜后方Toldt’s间隙,随后向尾侧延长右半结肠系膜切口,找到肠系膜上动脉主干及附近的肠系膜上静脉,裸化肠系膜上动静脉及其分支的右结肠动静脉和回结肠动静脉,沿上述血管继续游离,寻找结肠中动静脉右支并暴露根部,在根部结扎并离断上述供血血管,清除上述血管周围的淋巴结。完成操作后,继续游离右半结肠系膜及其周围结缔组织,使横结肠右侧部和结肠肝曲完全游离。随后将标本经置有切口保护套的辅助切口拖出体外,用直线切割闭合器切除肿瘤及远、近端约10 cm肠管,行回肠-横结肠侧侧吻合术,检查无活动性出血,肠管血运良好后,关闭系膜裂孔,理顺肠管后逐层关腹,右下腹留置吻合口周围引流管一条。术后予补液、营养支持、抗感染等处理。

观察组行腹腔镜右半结肠切除术,围手术期准备同对照组。患者取仰卧分腿位,术者站于患者左侧,助手站于患者右侧,扶镜手站于患者双腿间。于脐下做纵行切口长约1.2 cm,依次切开皮肤和腹壁各层,进入腹腔,由该切口置入12 mm穿刺器,建立气腹,维持13~15 mmHg气压,通过此穿刺器置入30°腹腔镜。在腹腔镜监视下,依次在左侧麦氏点、右侧麦氏点、脐下5 cm置入5 mm穿刺器,分别作为主操作孔、副操作孔和助手操作孔。建立操作平台后,手术操作原则及切除范围同对照组,围手术期处理措施亦相同。

1.3 观察指标 观察2组手术时长、术中出血量、淋巴结清扫数及术后不良反应。不良反应包括吻合口相关并发症(出血、梗阻、吻合口漏)、感染和其他并发症(淋巴漏、术后肺不张、胰腺炎等)。

2 结果

2.1 手术时长、术中出血量、淋巴结清扫数 观察组手术时长、术中出血量低于对照组,淋巴结清扫数高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 2组手术时长、术中出血量、淋巴结清扫数比较

注:与观察组比较,*P<0.05,t值分别为5.855,5.698,5.875

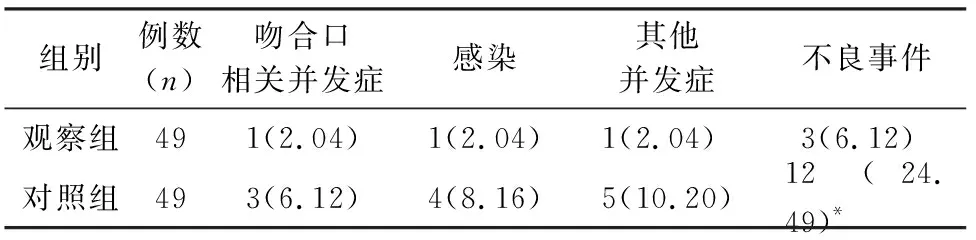

2.2 不良反应发生情况 观察组的不良反应发生率为6.12%低于对照组的24.49%,差异比较有统计学意义(P<0.05,表2)。

表2 2组不良反应发生情况(n,%)

注:与观察组比较,*P<0.05,χ2值为6.325

3 讨论

结肠癌是常见的胃肠道恶性肿瘤,其发病原因目前仍不明确。右半结肠癌发病部位包括回盲部、升结肠及结肠肝曲位置,其中结肠肝曲癌需行扩大右半结肠切除术,除上述范围外还应切除胃网膜右动脉组及幽门下淋巴结,不在此次研究之列。相对于左半结肠癌,右半结肠癌早期症状(如大便改变、梗阻等)外在表现不显著,极易造成误诊或漏诊现象,多数患者在确诊时,已处于进展期,手术治疗难度明显提升,多数患者还需辅以新辅助放化疗或辅助化疗,因此应给予重视[8-9]。早期发现、尽早手术为治疗之关键。

右半结肠血供较为丰富,淋巴结分布较多,因此,为了达到安全的肿瘤学疗效,需同时寻找裸化、结扎相应的供血血管,行D2甚至D3淋巴结清扫,并切除肿瘤远、近端足够长度肠管[10],故手术的操作难度较大。临床上,针对该疾病的常用手术方式为开腹手术,此入路虽然能完整切除肿瘤并清扫足够的淋巴结,取得令人满意的肿瘤学效果,但所需切口较长,术中出血较多,手术创伤较大,造成术后康复速度较慢,并有可能增加术后并发症风险[11],不符合目前手术微创化、无痛化的趋势及术后快速康复的理念。自1991年Jacobs报告第1例腹腔镜结肠切除手术以来,经过20余年的发展,腹腔镜结肠癌切除术无论从根治性及安全性方面均已得到了随机临床试验的论证[12]。经腹腔镜入路右半结肠切除术在临床上的应用越来越广,目前有研究认为,相较于传统的开腹右半结肠切除术,腹腔镜右半结肠切除术具备创伤小、术后康复快、术后并发症更少等优势[13],且具备长期肿瘤学安全性[14]。因此,腹腔镜右半结肠切除术有逐渐取代传统的开腹手术之趋势。

本研究以术中淋巴结清扫数及术后不良反应发生率为观察指标,通过对腹腔镜右半结肠切除术和开腹右半结肠切除术的短期手术治疗效果进行对比发现,观察组的淋巴结清扫数显著高于对照组,且观察组的不良反应发生率(6.12%)低于对照组(24.49%),差异比较有统计学意义。本研究结果表明,腹腔镜右半结肠切除术是一种更加安全的手术方式。术后吻合口并发症、感染等不良反应的发生是影响患者术后康复的重要因素,一旦发生,患者术后康复时间将大大延长,并有再次手术、ICU监护的可能,大幅增加患者治疗费用并增加死亡风险。本研究结果显示相较于传统开腹手术,腹腔镜右半结肠切除术的术后吻合口并发症、感染等不良反应发生率更低,提示此手术入路具有良好的安全性,有助于提高患者术后康复质量,保证手术获益。

腹腔镜右半结肠切除术由于操作空间较开腹手术相对受限,故被认为所需手术时间较长,并可能增加术中并发症的风险。然而值得注意的是,本研究数据显示观察组的手术时长、术中出血量低于对照组,差异比较有统计学意义,由此表明腹腔镜右半结肠切除术同样具备可行性。随着外科医生手术经验的积累、腔镜下操作技术的精进及手术团队配合默契度的提升,腹腔镜右半结肠切除术亦可取得令人满意的手术时间及较少的术中出血量。可以预计,在度过了手术学习曲线后,腹腔镜手术可能更具备优势。

综上所述,相较于传统开腹右半结肠切除术,腹腔镜右半结肠切除术具备手术时长较短、出血较少、肿瘤学安全性较高且术后并发症少的优势,值得在临床上推广普及[15]。本研究未能评估腹腔镜右半结肠切除术的长期临床疗效,需要术后5年内定期随访观察方能取得结果。