川西地区龙门山前带侏罗系物源与沉积体系演化

邓 莉,刘君龙,钱玉贵,张世华,王天云,于海跃

[1.中国石化 西南油气分公司 勘探开发研究院,四川成都610041; 2.中国石化 石油勘探开发研究院,北京 100083; 3.中国石油 东方地球物理公司新兴物探开发处,河北 涿州 072751; 4.中国石油大学(北京) 油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249]

四川盆地一直是我国天然气勘探的重点目标,而川西陆相致密砂岩储层则是其中最热点地区之一[1-3]。近几年,随着勘探不断深入,多口钻井揭示,龙门山前带侏罗系具有良好油气显示,是中石化西南油气分公司2017年勘探重点突破区带,对龙门山前带侏罗系进行整体评价是十分有必要的,物源和沉积体系展布研究是开展后续工作的基础和关键。然而,由于该区靠近龙门山前带,物源与沉积体系展布复杂,制约了下一步勘探。因此,以高精度层序地层学理论为指导,借鉴川西坳陷内部较为成熟的勘探实践经验,开展龙门山前带侏罗系物源与沉积体系特征研究,具有重要的意义。

前人对前陆盆地山前带物源与沉积体系开展了大量研究,如库车前陆盆地、柴北缘前陆盆地、西加拿大前陆盆地和西班牙比利牛斯山脉前陆盆地等[4-6],认为山前带主要以近源短轴物源为主。然而,前人对前陆盆地构造作用与物源、沉积体系之间耦合关系研究较少。侏罗系沉积期,研究区构造作用强烈[7-9],发育了一套以冲积扇—辫状河三角洲为主的粗粒沉积体系[10-14]。此次研究,以龙门山前带侏罗系为目的层,充分利用全区覆盖的三维连片地震数据、测录井、岩心及野外露头资料,主要研究目的是在高精度层序格架内部开展沉积相研究,阐明在区域构造演化背景下,龙门山前带近源冲积体系沉积演化过程。本文的研究不仅能够为龙门山前带侏罗系致密砂岩气藏的勘探提供理论依据和数据支撑,而且可以通过分析山前带近源冲积体系的主控因素,建立其物源和沉积体系演化模式,完善对近源冲积体系粗粒储层的认识。

1 地质概况

川西前陆盆地位于四川盆地西北部(图1a),为晚三叠世印支运动的结果,是中国典型的前陆盆地之一。龙门山前带是本次研究的目标区(图1b),其范围北至安县,南至大邑,西至都江堰,东至彭州,勘探面积约为3 000 km2。截至目前,聚源—金马—鸭子河地区已满区三维覆盖,面积为1 438.271 km2,是本文研究的重点地区。

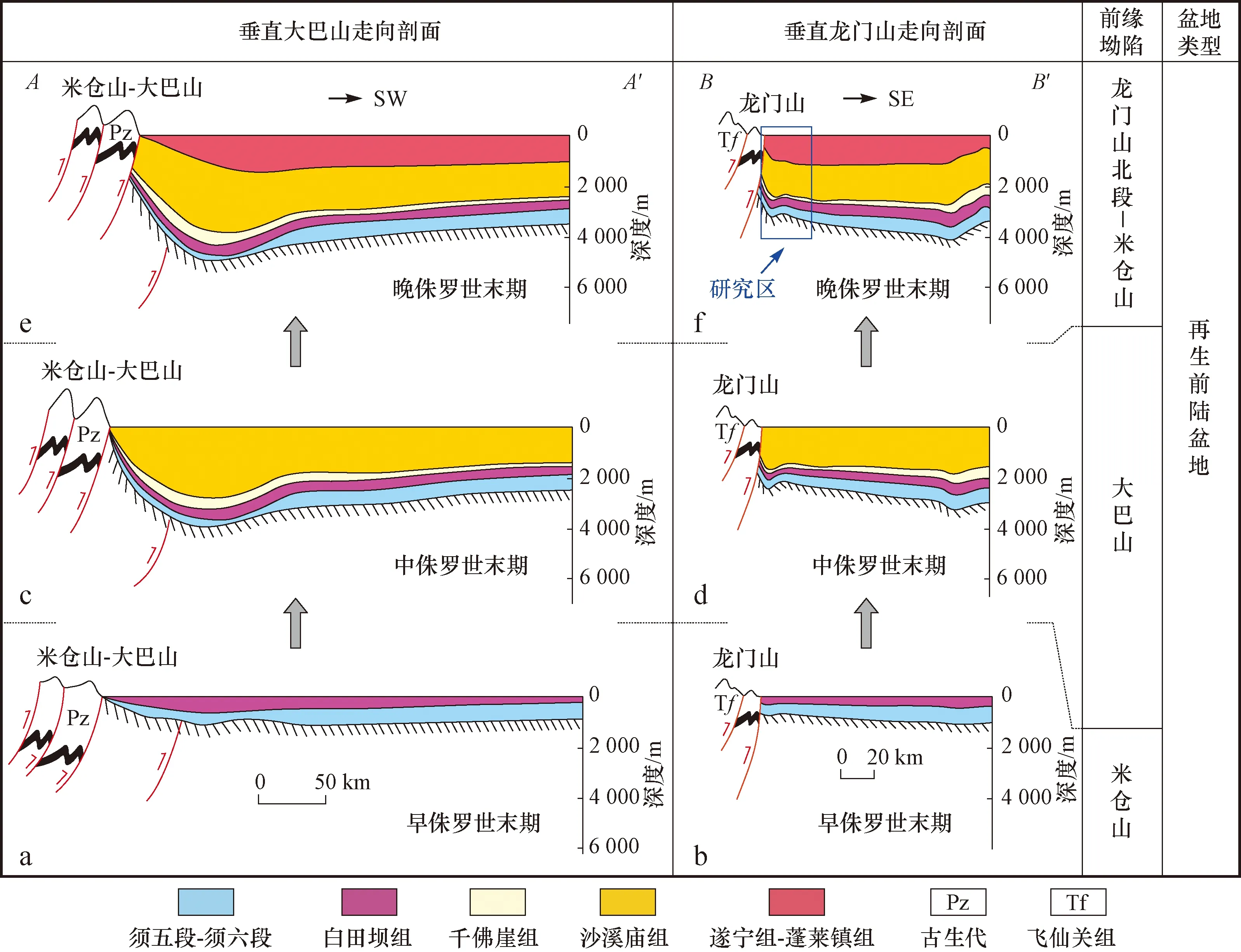

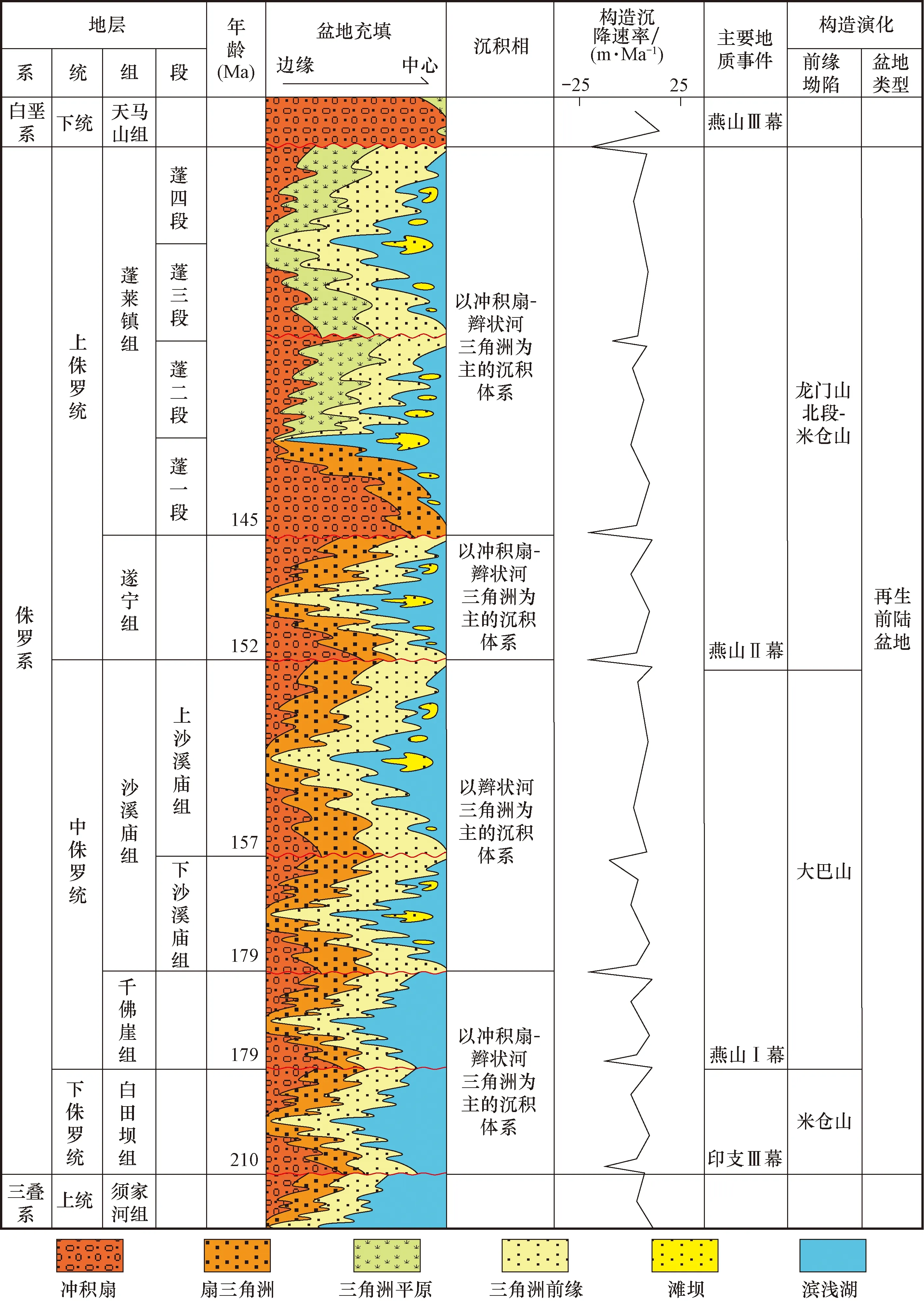

侏罗世地层沉积时期,川西坳陷由晚三叠世的周缘前陆盆地逐渐演化为一个再生前陆盆地[15-16]。这一时期,由于扬子板块向羌塘地块和昆仑地块的双向俯冲作用[17],川西前陆盆地先后经历了印支Ⅲ幕、燕山Ⅰ幕、燕山Ⅱ幕和燕山Ⅲ幕4次较大规模的构造运动,进而导致了川西地区周围山脉龙门山、米仓山和大巴山的交替式隆升[7-9,12]。基于造山带的构造活动特征,可以将川西前陆盆地的构造演化划分为3个阶段(图2,图3):早侏罗世米仓山再生前陆盆地阶段、中侏罗世大巴山再生前陆盆地阶段和晚侏罗世龙门山北段再生前陆盆地阶段。

图1 川西地区龙门山前带地质简图Fig.1 Geological scheme of the foothill belt of Longmen Mountain in the western Sichuan Basin

早侏罗世米仓山再生前陆盆地阶段。早侏罗世,甘孜—阿坝印支造山带形成[18],受板块之间的差异挤压应力的影响,前陆盆地的前缘坳陷由晚三叠世的龙门山前缘转移到米仓山前缘[19],川西地区进入米仓山前陆盆地演化阶段,盆地内部以大面积的暗色湖相泥页岩沉积为主,指示了前陆盆地的欠补偿过程。

中侏罗世大巴山再生前陆盆地阶段。在中侏罗统沉积期,前陆盆地的前缘坳陷转移到大巴山,构造应力由近EW向转化为NE向[7],川西地区进入大巴山前陆盆地演化阶段。受构造作用的影响,大量河湖相碎屑物质从周围高耸山脉向坳陷内部汇聚。

晚侏罗世龙门山北段—米仓山再生前陆盆地阶段。晚侏罗世,沉降中心由中侏罗世的大巴山前缘转移到龙门山北段和米仓山前缘,莲花口组(对应于蓬莱镇组)在山前厚达千余米的砾岩发育表明龙门山北段发生了新的冲断活动[20],龙门山北段逆冲推覆构造带又重新活动,使盆地格局发生转变,呈现NW深、SE浅的格局,川西坳陷进入龙门山北段—米仓山再生前陆盆地阶段。晚侏罗世末,受燕山运动Ⅲ幕的影响,使隆起区上侏罗世地层遭受剥蚀,以下白垩世苍溪组冲积扇砾岩强烈截切蓬莱镇组顶部湖相砂、泥岩地层为特征。

2 数据资料与研究方法

为了完成对侏罗世近源冲积体系物源与沉积演化特征的研究,本论文准备的基础数据主要包括三维连片地震数据体、测录井、岩心、野外露头和分析测试资料等。

截至目前,在研究区内部,三维地震数据体覆盖面积约为1 438 km2;此外,由于研究区勘探程度相对较低,钻井资料不多,共计45口;在所有钻井中,笔者共选取取心井9口,总心长约为126 m;侏罗系露头在研究区内出露较好,笔者共选取12个露头剖面进行重点踏勘。基于以上数据资料,笔者主要采取以下物源和沉积相研究方法。

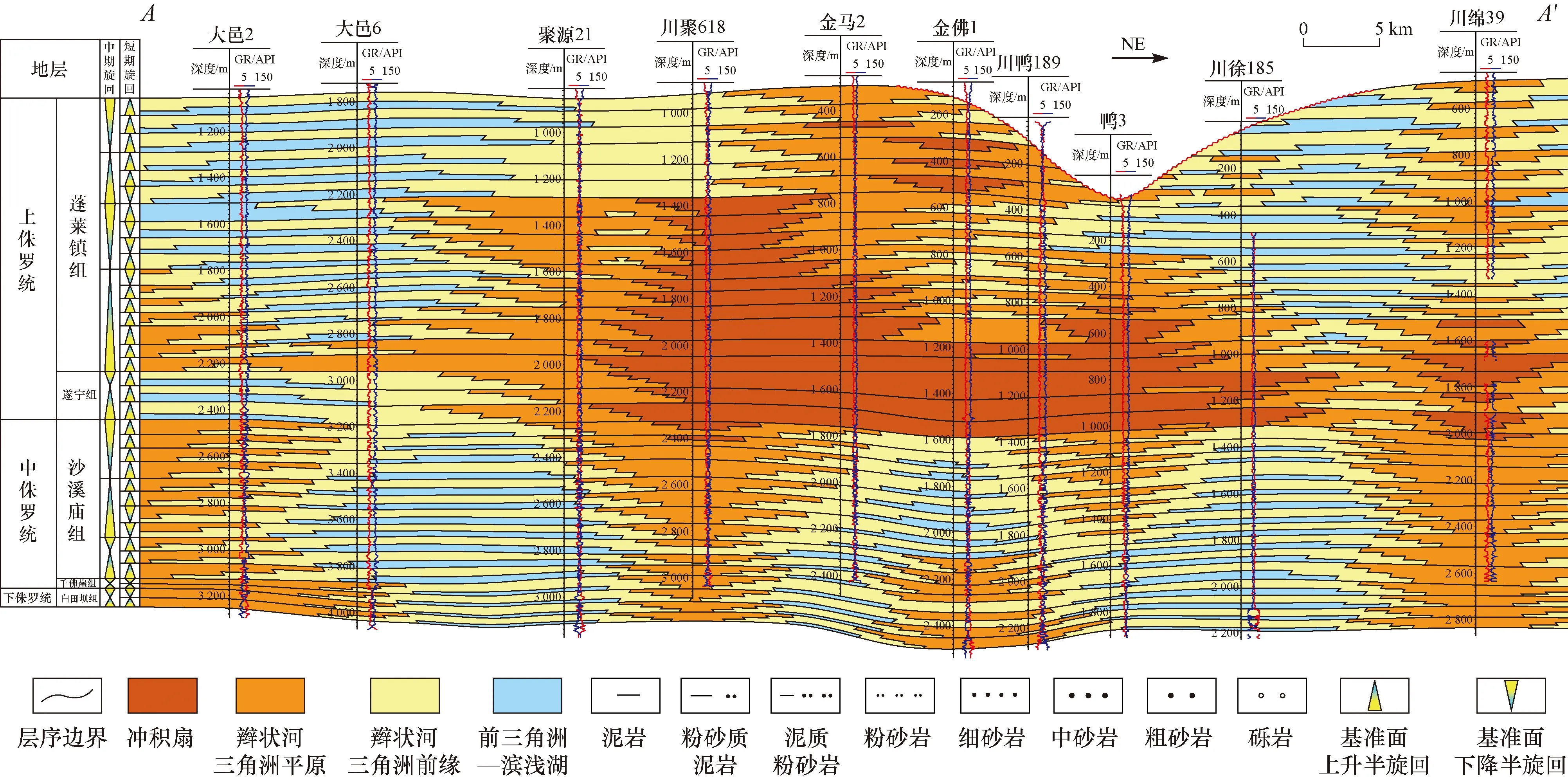

图2 川西地区侏罗世前陆盆地构造地层演化特征(剖面位置见图1)Fig.2 Tectono-stratigraphy evolution characteristics of the Jurassic foreland basin in western Sichuan Basin(see Fig.1 for the section location)

图3 川西地区侏罗系沉积特征柱状图Fig.3 Column showing the Jurassic sedimentary characteristics in the western Sichuan Basin

2.1 碎屑组分法

陆相盆地碎屑组分是进行源区构造运动和沉积过程研究的直接证据,可以在一定程度反映母岩区性质。一般地,在进行碎屑组分分析过程中,有以下3种主要的方法[21-23]:① 砾石成分分析法:同一个物源区,在野外露头出露和相邻井区钻井揭示的砾岩成分具有相似性;② 石英、长石和岩屑(QFR)三端元组分分析法:随着沉积物搬运距离的增加,岩石中的稳定矿物(石英)逐渐增加,而不稳定矿物(长石和岩屑)由于遭受溶蚀等作用的影响,逐渐减少;Q/(F+R)为成分成熟度指数,是这个方法中重要的参数;③ 沉积岩、岩浆岩和变质岩三端元岩屑组分分析法:不同的母岩区,其岩性组合是不同的,因此可以通过特定的岩屑成分及含量与母岩区进行类比,进而判断物源方向。

前人对研究碎屑组分已经开展了一部分的工作[24-25],然而由于资料的不断完善,亟需对一些空白区开展进一步的研究工作。笔者在前人工作基础之上,重点应用QFR三端元组分分析法,补充井位约为30口,对研究区侏罗系不同物源体系进行半定量分析。另外,笔者也整理了前人三端元岩屑组分分析法的数据,对研究区碎屑组分分析结果进行验证。

2.2 砂地比展布法

在进行地下地层沉积相与物源分析过程中,砂地比(砂岩厚度与地层总厚度的比值)是一个十分重要的参考指标[22]。一般,在未遭受大规模构造抬升剥蚀的盆地,从母岩区向沉积中心方向,随着沉积相带的分异,砂地比值逐渐减小。研究区在地理位置上远离前陆盆地逆冲推覆构造带,在构造上比较稳定,未遭受强烈剥蚀作用,因此可以用砂地比值进行物源分析。

本文通过对研究区钻穿目的层的45口钻井进行统计,分别对侏罗系不同组段进行砂地比展布图的绘制。由于录井过程中可能存在人为因素的误差,因此,本文利用GR测井数据对录井资料进行校正,然后再进行砂地比统计,在一定程度上增加了此方法的可信度。

2.3 其他方法

除了以上所述的一些常规物源分析方法外,还可以通过重矿、微量元素和古地貌等方法进行物源体系展布研究[26-27]。由于前人应用这些方法在研究区开展了大量详实的工作,因此本论文主要通过参考前人研究成果,对研究区物源体系展布予以证实,仅针对重矿和古水流等方面进行数据补充。

3 物源与沉积特征

笔者综合考虑前人对研究区侏罗系物源体系展布的认识,重点应用碎屑组分和砂地比分析等手段,对研究区侏罗系沉积期物源体系进行了系统研究,重新厘定了物源体系数量,讨论了在区域构造背景下,物源体系的展布特征及时空变迁。

3.1 物源体系数量厘定

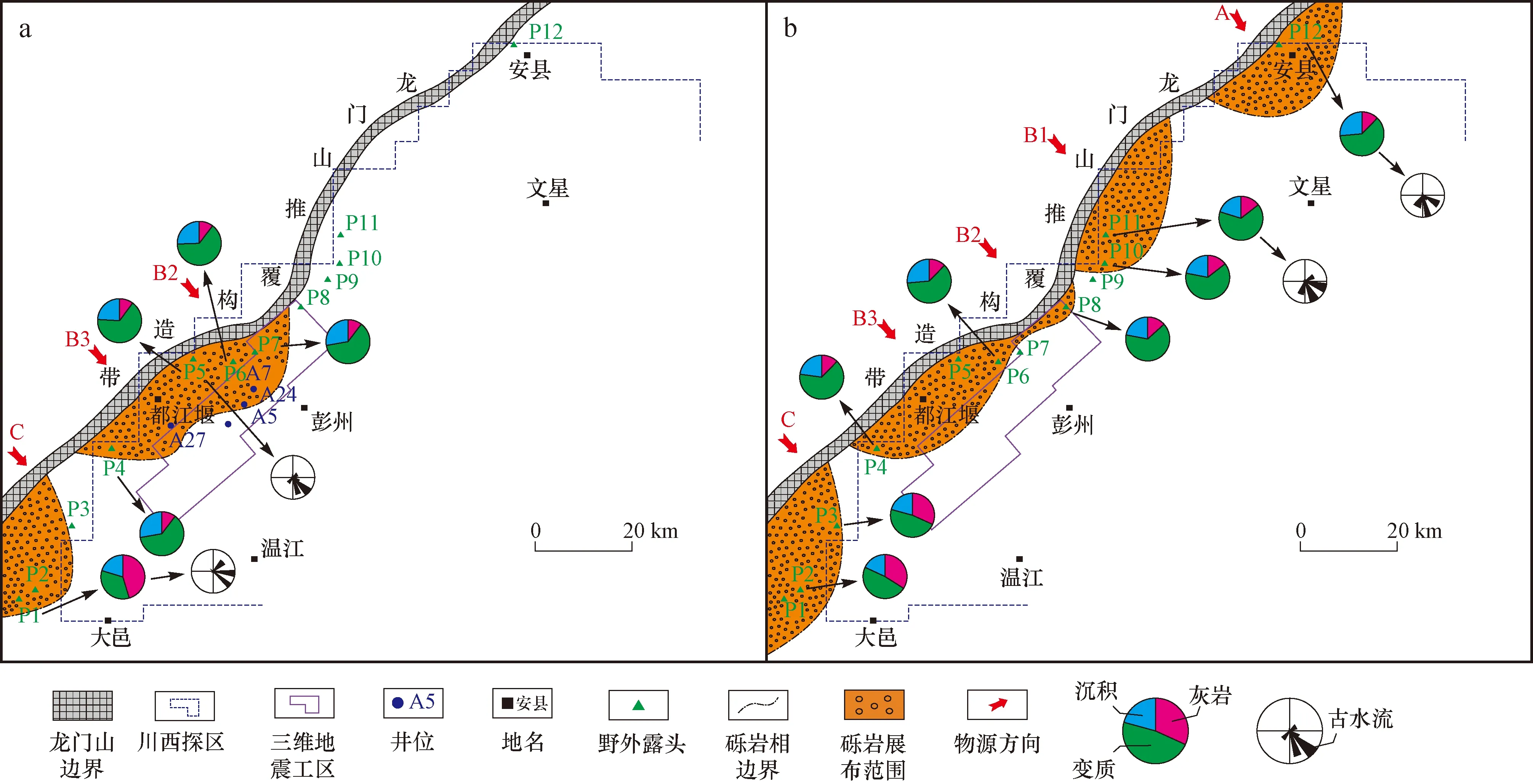

通过野外露头踏勘和岩心精细描述,本文对侏罗系沉积期龙门山前带周缘砾石进行了研究,并绘制了中侏罗统沙溪庙组和上侏罗统蓬莱镇组砾石的平面展布范围图(图4)。

在沙溪庙组共落实了2个主要砾岩发育区(图4a,图5),分别为龙门山中段和龙门山南段。通过对砾石成分统计分析发现,2个物源的砾岩组合有明显不同,龙门山中段物源以变质岩砾石为主,而龙门山南段物源以灰岩砾为主。

在蓬莱镇组共落实了4个主要砾岩发育区(图4b,图6),分别为龙门山中段2个、龙门山南段和龙门山北段。通过对砾石成分统计分析发现,4个物源的砾岩组合有明显不同,此外,砾岩发育程度自南向北逐渐增强。

图4 川西地区龙门山前带侏罗系砾岩平面分布Fig.4 Map showing distribution of the Jurassic conglomerates in the foothill belt of Longmen Mountain,western Sichuan Basina.沙溪庙组;b.蓬莱镇组A.龙门山北段江油物源;B1.龙门山中段汉旺物源;B2.龙门山中段小鱼洞物源;B3.龙门山中段都江堰物源;C.龙门山南段宝兴、雾中山物源;P1.大邑斜源镇剖面;P2.大邑青龙村剖面;P3.崇州文井江镇剖面;P4.都江堰青城山剖面;P5.都江堰向峨乡剖面;P6.彭州磁峰镇剖面; P7.彭州丹景山剖面;P8.彭州葛仙山剖面;P9.什邡旗山村剖面;P10.什邡李冰陵剖面;P11.绵竹广济镇剖面;P12.绵阳安昌镇剖面

图5 川西地区龙门山前带沙溪庙组野外露头与岩心典型露头照片(剖面与井位位置见图4a)Fig.5 Photos showing the outcrop and representative cores of the Shaximiao Formation in the foothill belt of Longmen Mountain,western Sichuan Basin(see Fig.4 afor the locations of sections and wells)a,b.砾石成分以灰岩砾为主,粒径在0.1~12 cm,磨圆中等,分选中等-差,厚层,片流+牵引流,位置见图4a中P1;c,d.砾石成分主要为硅质,粒径在1~8 cm,磨圆好,分选中等,薄层,位置见图4a中P4;e,f.砾石成分主要为硅质,灰质<10%,粒径在3~10 cm,磨圆中等,分选较差,厚层,位置见图4a中P5;g.砾石成分主要为硅质,粒径在2.5~10 cm,磨圆中等,分选中等-差,薄-中层,位置见图4a中P6;h.砾石成分主要为硅质,粒径在1~8 cm,磨圆较好,分选中等,薄-中层,位置见图4 P7;i,j.砾石成分主要为硅质,分选较差,磨圆中等-好,砾石直径为0.2~6 cm,图4 a A27井,2 988.65 m(i),2 986.5 m(j);k.砾石成分为火成岩和变质岩,磨圆和分选均较好,砾石直径为0.2~1 cm,图4a中A24井,埋深1 985.05 m;l.砾石成分为火成岩和变质岩,分选较好,磨圆较差,砾石直径为0.2~1 cm,图4a中A5井,埋深2 289.70 m;m,n.砾石成分主要为硅质,分选中等,磨圆中 等-好,砾石直径为0.3~1.2 cm,图4a中A7井,埋深2 135.70 m(m),2 135.30 m(n);o.a—h的砾石直径分布特征

综上分析,侏罗系沉积期,山前带的物源区主要有5个(图4),分别为龙门山北段江油一带(A)、龙门山中段汉旺(B1)、小鱼洞(B2)、都江堰(B3)一带和龙门山南段宝兴、雾中山一带(C)。

3.2 沉积体系特征

在明确侏罗系沉积不同时期物源体系数量基础上,本文总结了龙门山前带早侏罗世、中侏罗世和晚侏罗世沉积体系特征。

3.2.1 早侏罗世

这一时期,川西前陆盆地的前渊坳陷位于米仓山山前,而龙门山主体为次要构造挤压区[25]。川西地区的气候继承了晚三叠世的温暖、潮湿的特征[19],发育了一个湖域面积较大的半深水湖盆。

在这样的个构造与沉积背景下,研究区共发育短轴和近长轴2个方向的4套物源体系[11,28](图7a)。以白田坝组沉积时期为例,发育1套近长轴方向的物源体系,主要来自龙门山北段江油一带;发育3套短轴方向的物源体系,分别来自于龙门山中段小鱼洞一带、龙门山中段都江堰一带、龙门山南段宝兴及雾中山一带。此外,根据研究区钻遇白田坝组的11口井的215个薄片分析统计(图7a),龙门山前带白田坝组砂岩主要以岩屑砂岩、岩屑石英砂岩和石英砂岩为主。沿短轴方向的来自龙门山中段小鱼洞一带的物源体系,从A28井向A10井、A12井和A11井方向,矿物成分成熟度呈递增的趋势;沿短轴方向的来自龙门山南段宝兴及雾中山的物源体系,从A3井向A1井、A4井方向,矿物成分成熟度呈递增的趋势。

这一时期,研究区沉积了白田坝组,发育冲积扇-辫状河三角洲-滨浅湖沉积体系(图7b)。冲积扇发育在大邑以西地区;辫状河三角洲平原相带主要分布在大邑—都江堰—安县一带,砂岩厚度普遍大于90 m,砂地比大于0.5;辫状河三角洲前缘相带相对较窄,其面积共约为1 000 km2,主要分布在温江—彭州—文星一带,呈条带状平行龙门山分布,砂岩厚度为50~90 m,砂地比为0.2~0.5;研究区东部主要发育滨浅湖沉积,而在马井、郫县、鸭子河等地区,局部发育滩坝沉积。

3.2.2 中侏罗世

中侏罗世,受板块挤压应力的影响,川西前陆盆地的前渊坳陷发生迁移,由米仓山转移到大巴山山前,龙门山主体构造活动不强烈。由于秦岭造山带的隆升,导致研究区的气候以炎热、干旱为特征[7,29]。

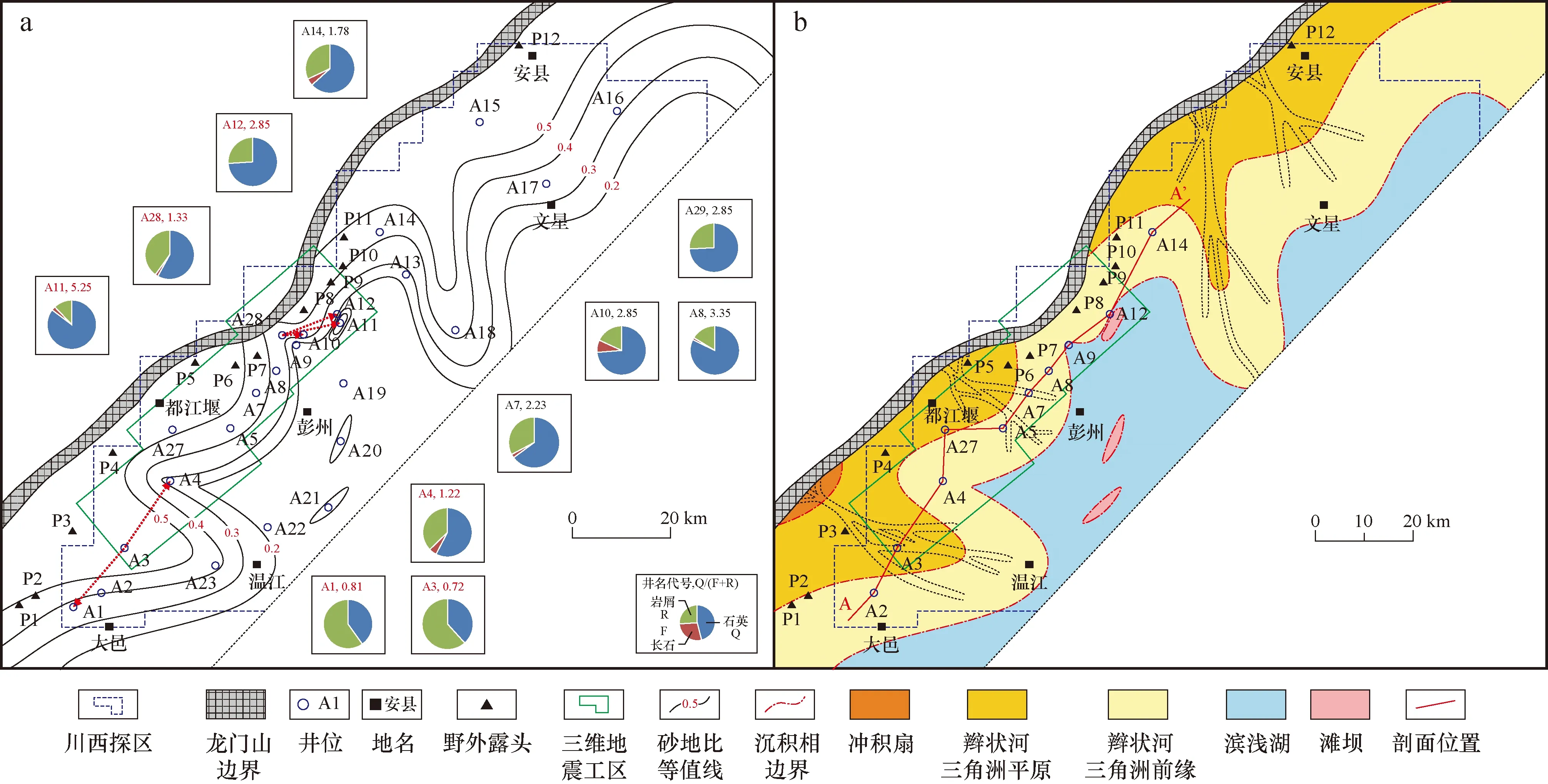

这一时期,前陆盆地前渊坳陷在大巴山前缘,研究区主要发育短轴方向的物源体系[11,28](图8a)。以沙溪庙组沉积时期为例,共发育5套短轴方向的物源体系,分别来自于龙门山北段江油一带、龙门山中段汉旺一带、小鱼洞一带、龙门山中段都江堰一带、龙门山南段宝兴及雾中山一带。此外,根据研究区钻遇沙溪庙组的13口井的842个薄片分析统计(图8a),龙门山前带沙溪庙组砂岩主要以岩屑砂岩、岩屑石英砂岩和石英砂岩为主。由龙门山北段、中段向南东方向,砂岩类型逐渐由岩屑砂岩过渡为岩屑石英砂岩和石英砂岩。沿短轴方向的来自龙门山中段小鱼洞一带的物源体系,从A28井向A10井、A12井、A11井方向,矿物成分成熟度呈递增的趋势,从A8井向A7井、A24井方向,矿物成分成熟度呈递增的趋势;沿短轴方向的来自龙门山中段都江堰一带的物源体系,从A27井向A6井、A4井方向,矿物成分成熟度呈递增的趋势;沿短轴方向的来自龙门山南段宝兴及雾中山的物源体系,从A3井向A1井方向,矿物成分成熟度呈递增的趋势。

图7 川西地区龙门山前带下侏罗统白田坝组物源与沉积相特征Fig.7 Provenance and sedimentary facies characters of the Lower Jurassic Baitianba Fromation in the foothill beltof Longmen Mountain,western Sichuan Basina.白田坝组物源综合分析;b.白田坝组沉积相

由龙门山至盆地内部,沙溪庙组发育冲积扇-辫状河三角洲—湖泊沉积体系。但相对于早侏罗世,由于气候逐渐炎热干旱,湖平面下降,湖盆面积整体萎缩,在研究区内仅发育冲积扇和辫状河三角洲沉积(图8b)。这一时期,冲积扇相带分布范围进一步增大;辫状河三角洲平原相带主要分布在大邑—金马—鸭子河—安县一带,砂岩厚度普遍大于250 m,砂地比大于0.4;辫状河三角洲前缘相带主要分布在温江—马井—德阳—绵阳一带,在研究区范围内,砂岩厚度小于250 m,砂地比小于0.4。

3.2.3 晚侏罗世

这一时期,龙门山北段再次隆升,川西前陆盆地的前渊坳陷由大巴山转移到龙门山北段山前,相比于早侏罗世和中侏罗世,龙门山中段构造活动变强,山前冲积扇范围有增大的趋势。这一时期的气候继承了中侏罗世炎热、干旱的气候[29],湖盆中心位于盆地西南方向,湖域面积较小。

在这样的构造与沉积背景下,研究区共发育短轴和近长轴2个方向的5套物源体系[11,28](图9a),其中,短轴方向物源体系为主。以蓬莱镇组沉积时期为例,发育1套近长轴方向的物源体系,主要来自龙门山北段江油一带;发育4套短轴方向的物源体系,分别来自于龙门山中段汉旺一带、小鱼洞一带、龙门山中段都江堰一带、龙门山南段宝兴及雾中山一带。根据研究区钻遇蓬莱镇组的12口井的336个薄片分析统计(图9a),龙门山前带蓬莱镇组砂岩石英含量相对较低,岩屑含量相对较高,主要以岩屑砂岩、岩屑石英砂岩为主。沿短轴方向的来自龙门山中段小鱼洞一带的物源体系,从A10井向A12井、A11井方向,矿物成分成熟度呈递增的趋势;沿短轴方向的来自龙门山中段都江堰一带的物源体系,从A7井向A24井、A5井、A4井方向,矿物成分成熟度呈递增的趋势;沿短轴方向的来自龙门山南段宝兴及雾中山的物源体系,从A2井向A1井、A3井方向,矿物成分成熟度呈递增的趋势。

这一时期,近长轴方向的龙门山北段物源再次出现,形成短轴方向的龙门山中段和近长轴方向的龙门山北段物源共存的格局。在研究区内,主要发育冲积扇和辫状河三角洲沉积相(图9 b,图10)。相对于早-中侏罗世,蓬莱镇组沉积时期的冲积扇最为发育,面积可达800 km2,砂岩厚度大于700 m,砂地比大于0.6,主要分布在崇州—鸭子河—安县一带,且连片发育;辫状河三角洲平原相对较窄,主要分布在大邑—彭州一带,呈条带状平行龙门山分布,砂岩厚度为500~700 m,砂地比为0.4~0.6;辫状河三角洲前缘相带主要分布崇州—马井—绵阳一带,面积约为1 200 km2。

图9 川西地区龙门山前带上侏罗统蓬莱镇组物源与沉积相特征Fig.9 Provenance and sedimentary facies characters of the Upper Jurassic Penglaizhen Formation in the foothill belt of Longmen Mountain,western Sichuan Basina.蓬莱镇组物源综合分析;b.蓬莱镇组沉积相

图10 地点过A2—A4—A7—A12—A14井沉积相剖面(剖面位置见图7—图9)Fig.10 Sedimentary facies section crossing Well A2,A4,A7,A12 and A14(see Fig.7,8,and 9 for the section location)

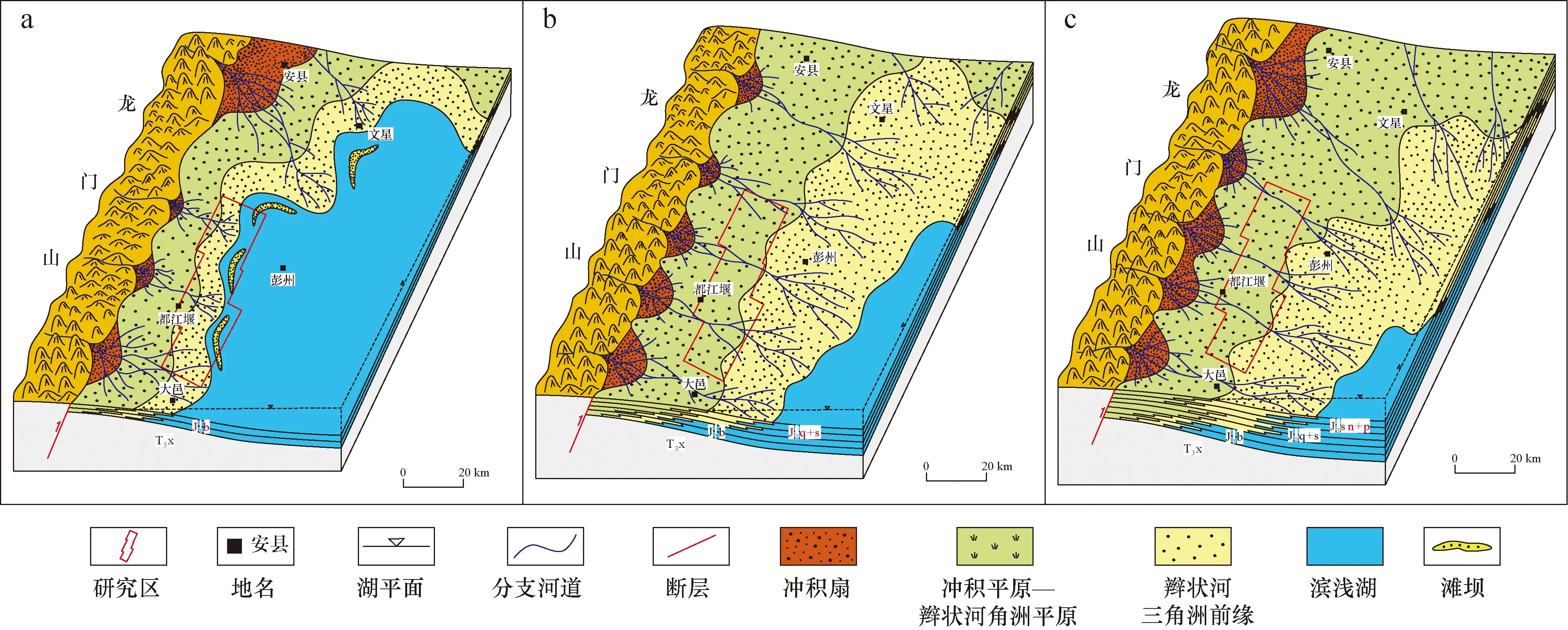

图11 川西地区龙门山前带侏罗系沉积模式Fig.11 Depositional models of the Jurassic successions in the foothill belt of Longmen Mountain,western Sichuan Basina.早侏罗世;b.中侏罗世;c.晚侏罗世

4 沉积演化模式

伴随着前陆盆地的幕式构造抬升作用,物源和沉积体系不断发生变迁[7]。在龙门山前带侏罗系,由于其地质背景的特殊性,可以进一步划分为3个沉积模式(图11),分别为早侏罗世、中侏罗世和晚侏罗世沉积模式。

在早侏罗世(图11a),川西前陆盆地的前渊坳陷位于米仓山山前,龙门山主体为次要构造挤压区,山前带共发育短轴和近长轴2个方向的物源;中侏罗世(图11b),川西前陆盆地的前渊坳陷发生迁移,由米仓山转移到大巴山山前,龙门山主体构造活动不强烈,研究区主要发育短轴方向的物源体系;晚侏罗世(图11c),龙门山北段再次隆升,川西前陆盆地的前渊坳陷由大巴山转移到龙门山北段山前,相比于早侏罗世和中侏罗世,龙门山中段构造活动变强,山前冲积扇范围有增大的趋势,研究区共发育短轴和近长轴2个方向的5套物源体系。

5 结论

1) 侏罗系沉积期,龙门山前带共发育来自短轴和近长轴2个方向的5套物源体系,分别为短轴方向的龙门山中段汉旺一带、小鱼洞一带、都江堰一带和龙门山南段宝兴、雾中山一带,近长轴方向的龙门山北段江油一带。

2) 在沙溪庙组沉积期,以短轴方向物源体系为主;在蓬莱镇组沉积期,短轴方向物源体系为主,与近长轴方向物源体系共同为研究区供源。

3) 下侏罗统主要发育冲积扇-曲流河三角洲-滨浅湖-半深湖沉积体系;中、上侏罗统主要发育冲积扇-辫状河三角洲-滨浅湖沉积体系。基于此认识,龙门山前带可以划分3种沉积模式,分别为早侏罗世、中侏罗世和晚侏罗世沉积模式。