故宫里的“金”

田子

“金瓦金銮殿,皇上看不见。”这句话来自一首民间童谣。古时候,一国的统治者、一个坐拥天下的帝王只存在于人们的想象中,布衣百姓只有偶然望见耀眼的“金瓦金銮殿”时,才能对抽象的天子有一丝具体的联想—那种令人震撼的金光灿灿,是对皇权、高贵、辉煌、荣耀最好的诠释。

太和殿里的金色空间—帝王宝座与蟠龙金柱

在紫禁城里,金的背后,是金属的稀缺,是金色的耀眼,是金生丽水的神秘,更是太和殿里髹金漆云龙纹宝座象征的至高权力……

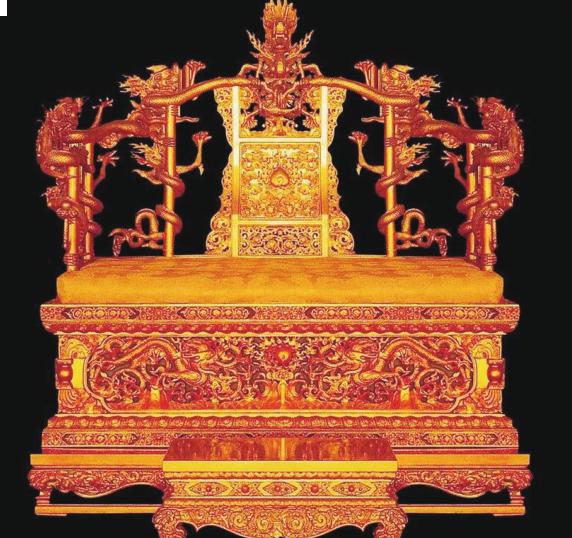

紫禁城是一个王朝的权力中心,太和殿是紫禁城的中心,它就是童谣中的金銮殿。在这个象征最高权力的宫殿里,一张髹金漆云龙纹宝座是所有目光的焦点。它被称为御座,也俗称龙椅,是天下最重要的一张椅子,在6个篮球场大小的太和殿里,再没有第二张椅子。

当你站在故宫博物院中游人最多的太和殿门前,可以一眼看到宫殿正中的御座。繁复的雕龙花纹,8个小伙子才能抬起的重量,金色的光泽,高高在上的位置……虽然远观的游人并不能完全看到龙椅的细节,但是御座的华丽和沧桑也许会让人顷刻抽离现实,进入某个历史瞬间。

这张椅子的主人自认为是天下最尊贵的人,他的龙椅自然也要使用最高级、最尊贵的设计。龙椅的椅背采用圈椅式,椅子下部是宽阔的“须弥座”式椅座和脚踏,这都是古代家具最尊贵的形式。御座的颜色和材质当然也是最讲究的—周身雕龙髹金,通体罩金箔并镶红蓝宝石作装饰,13条金龙盘绕于宝座上,极力彰显着皇权威仪。

据考证,目前故宫太和殿中陈设的龙椅很可能是明代嘉靖时期重建皇极殿(太和殿当时的名称)时重新打造的,距今约450多年的历史。历史却跟这张难得一见的尊贵龙椅开了个玩笑。1915年,太和殿中心的御座被袁世凯撤换,从此,没有人知道它的去向。多年后,故宫工作人员终于在存放着破旧家具的故宫库房中,重新找回了皇帝的宝座。1963年,故宫修复龙椅,我们终于可以在今天看到这历经坎坷、象征天下权力的金色寶座。

龙椅是“世界上最不舒服的椅子”吗在当代人看来,金龙虽然让帝王的宝座精美绝伦,却也让它成为“世界上最不舒服的椅子”,想想看,金龙盘绕的金丝楠木椅背冰冷坚硬,不能倚,不能靠,只能正襟危坐,舒适程度还不如办公室的工作椅。但据故宫专家考证,历史上的御座可能要更舒服一些。从前,帝王坐龙椅举行仪式的时候,龙椅三面都有垫子,而现在为了让观众一睹其风采,龙椅上只留下了座面上的垫子。遥想当年,由于三面垫子的遮挡,皇帝的臣子们即便看得见龙椅,也很难看到龙椅上盘绕的金龙,还是我们现代人更有眼福。

在帝王宝座的周围,最引人注目的是六根蟠龙金柱,每根高12.7米,直径1.06米,至少三个人才能围抱起来。金柱的主体是木材,外面包裹两层麻,并进行6次抹灰,最后再用沥粉贴金的工艺装饰图案。金柱所贴金箔采用深浅两种颜色,图案突出、鲜明,每根金柱上都盘绕着一条巨龙,活灵活现,栩栩如生。

三层楼高的巍峨金柱,三根一排,分列龙椅两侧,为太和殿幻化出一方金光闪耀的神圣空间。这六根金柱的排列方式恰好形成了一个乾卦,这是《易经》六十四卦中的第一卦,乾卦六爻好似六条巨龙,代表着天地万物变化的规律。乾,也具有自强不息、乐善好施的寓意,太和殿中六根华美的金色立柱仿佛在提醒天子,要学习天的度量宽广、公正无私。

袁世凯为什么要撤换龙椅1915年,袁世凯准备复辟帝制,但又不想完全承袭前朝旧制,希望自己的“洪宪王朝”有新的气象。于是,他对要举行登基大典的太和殿,进行了大修,还更换了象征帝王权力的御座。袁世凯的登基宝座是一把颇具西洋风格的高背大椅,椅背上还用白缎绣成一个袁世凯设想的“中华帝国”的国徽。据说,因为袁世凯身长腿短,因此这个宝座椅背很高,座面很短。但是这个新御座做工粗陋,白缎年久破裂后,人们发现里面装的竟然是干草。龙椅上方是太和殿的金龙藻井,金龙口中叼着晶亮的轩辕镜,这镜是一个圆球,传说它能辨别真假天子。在准备登基前不久,袁世凯由于心虚,害怕轩辕镜会掉下来砸死自己,于是下令将龙椅往后移了两米。后来,虽然故宫博物院用修复好的髹金龙椅替换了袁世凯的自制龙椅,但位置没有改变,因此,现在我们会看到,轩辕镜垂直下方并不是宝座的位置。那张撤下的袁世凯宝座,后来被故宫博物院拨交河北省遵化市的清东陵收藏,陈放在慈禧陵的隆恩殿内。

皇城中最轻盈的一抹金—金箔

蟠龙金柱承载着紫禁城最巍峨的宫殿,是稳定、力量的象征,然而它们身上的“金箔衣衫”却是皇宫里最轻盈的一抹金。人们常用薄如蝉翼来形容轻柔的纸张或布料,故宫中的金箔却不适合用蝉翼作比喻。最薄的蝉翼厚度约0.2毫米,而金箔只有0.15微米,也就是说,1300多张金箔摞在一起才够得上一片蝉翼。

金,有着特殊地位,明清时期,金陵金箔就是宫廷贡品。2002年故宫博物院开始对古建筑进行大规模修缮,故宫午门、太和门、神武门、寿康宫、慈宁宫等重要古建筑的维修保护工程,都使用金陵金箔,共用了约247万张。2006年,“南京金箔锻制技艺”被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

金箔是纯度99.99%的黄金,制作金箔时,首先要将黄金化为金条,之后制成小片的金叶,夹在乌金纸里进行捶打。在古时候,工匠们用手工捶打8个小时,才能把1克黄金打成0.5平方米的金箔,现在这个过程已经被机器取代。但即便是利用现代工艺生产金箔,依然充满挑战,黄金配比、化金条、切金箔等12道工序,必须毫无差错,因为金箔没有成品率,没成型的金箔需要全部回炉重打。

经过火的淬炼、几万次的捶打和严格的挑选,轻若鸿毛的金箔终于可以从千里之外的金陵飞到紫禁城,飞上太和殿的立柱、藻井、梁枋……然而,当它们化作殿顶的金龙向下俯视时,才会发现,权力之巅的宝座是多么孤独、清冷,只有金箔反射的阳光能让龙椅上的天子感到一丝温暖。

交泰殿的龙凤和玺为何与众不同

去过故宫的朋友一定见过宫殿梁枋上的彩绘,这些彩绘其实非常有讲究,分为和玺彩绘、旋子彩绘、苏式彩绘等不同种类。和玺彩绘是最高级的彩绘,一般用金箔装饰,常用于宫殿、坛庙等大型建筑物的主殿。

描画和玺彩绘的梁枋上会用特别的线条划分为不同区域,主要线条、图案全部采用沥粉贴金工艺。沥粉贴金,就是用装膏状物的、尖端有孔的管子,按彩画图案描出隆起的花纹,上面涂胶后贴以金箔,这样就会呈现出有立体效果的金龙、金凤等图案。彩绘的底色一般用青、绿、红衬托金色,既能让金色灿烂耀眼又不失帝王宫殿的深沉威严。

紫禁城中的和玺彩绘主要有金龙和玺、龙凤和玺等。金龙和玺等级最高,太和殿的梁枋就绘有金龙和玺。和玺的整组图案以各种姿态的龙为主要内容,梁枋中部,即“枋心”是二龙戏珠,两侧“找头”青地画升龙(龙头向上),绿地画降龙(头向下)。降龙之处,衬以云气、火焰等图案。

龙凤和玺的级别低于金龙和玺,枋心、找头等主要部位由龙凤两种图案组成,一般是青地画龙,绿地画凤,图案中也有双龙或双凤图案。龙凤和玺中有“龙凤呈祥”“双凤昭富”等名称。故宫交泰殿外檐额枋上便有龙凤和玺彩画,而且枋心中凤在上、龙在下,与其他和玺彰显龙的权威不同。为什么交泰殿如此特殊?据说,位于后三宫中间位置的交泰殿的殿名取自《易经》,含“天地交合、康泰美满”之意,这里曾经是皇后生日接受贺礼的地方,是体现皇后尊贵地位的宫殿,自然和玺上的凤凰要飞得格外高一些。

中轴线上的熠熠金光—金瓦与金顶

晨光初绽,紫禁城中绵延千米的金顶会在一瞬间披上霞光,金光灿烂,震撼着所有注视的眼睛。那金色,会让人心生敬意与感动,慨叹这座不可思议的城和建造它的能工巧匠。不过,这一幕超出了紫禁城创建者们的想象,几百年前,这里的“金”只象征着一个人的崇高与辉煌。

古代建筑的屋顶造型有严格的等级划分,紫禁城建筑的金顶按等级高低依次为:庑殿顶、歇山顶、攒尖顶、悬山顶,如果详细划分,重檐庑殿顶等级最高,重檐歇山顶次之。太和殿是故宫中等级最高的建筑,其建筑形制就是重檐庑殿顶,所谓重檐是指有双重屋檐。

金顶的灿烂辉煌要归功于金瓦。金瓦,其实是一种金色的琉璃制品。如今,提起琉璃,我們会想到北京西城区和平门外的琉璃厂古玩字画街,这里距离故宫约3千米,曾经是元明清三代烧制琉璃瓦的主要场所。清代,琉璃的使用形成完整的制度,非皇家特许,普通建筑绝对不许使用琉璃。乾隆年间,城市扩张,琉璃厂的位置已经成为繁华地带,但烧制琉璃瓦散发的浓烟会造成空气污染,于是,皇帝下令将琉璃烧制基地迁到西郊的门头沟。如今,门头沟还有一个地方叫琉璃渠,也还在烧制琉璃瓦。

瓦片的原材料俗称坩儿土,是一种介于煤层和煤矸石之间的矿物质。故宫金色琉璃瓦的选材十分讲究,原料是北京西郊琉璃渠村后山页岩的粉末,用它制成的瓦坯呈月白色,细腻光滑,吸水率适中,强度较高,可以最好地展现琉璃釉彩的光泽和颜色。

精心挑选的页岩粉末要去杂质,加水,踩压制成“琉璃泥”。将泥放入模具中,反复按压,脱模后,琉璃瓦“素胎”就完成了。除了选料精良,要制成“成大形而不开裂,经百年而不掉釉”的皇家金瓦,还需要“两窑烧造法”助力。每一片琉璃瓦都要经过两次烧制,第一次是在“素胎”完成后,把泥坯放入“素窑”烧造定型。烧制定型后的“素胎”就可以“施釉”了,釉彩颜色各异,有黑、白、黄、绿、红、紫等。釉彩是一种金属釉料,以石英和氧化铅为主要原料。不过,釉彩的配方只有琉璃渠负责配釉的工匠才能掌握,仅在家族里代代相传,属于“技术机密”。目前,琉璃渠村使用的“配方”仍然是清代工部“独家授权”配方。待上釉晾干后,就可放入“色窑”进行二次烧制,即“釉烧”。

此时,经过一系列复杂的工序,朴素的月白瓦坯已经化作了金光灿烂的螭吻、跑兽、瓦当、瓦片、滴水……这些琉璃构件造就了紫禁城最为引人注目的金色—金顶,在近600年的盛衰起落中,为王侯将相遮风避雨,为家国前途祈福。

一两黄金一块砖—金砖

在古代,老百姓也能看到皇宫的“金瓦金銮殿”,但谁见过帝王脚下走过的地面呢?民间传说中,紫禁城的地面是由金砖铺就,极尽奢华,但这只是人们丰富的想象。其实,故宫中地砖的材质与黄金并无关系,色泽也不是琉璃瓦似的金色。

明清宫殿中所铺的地砖呈黑色,具有墨玉一样的光泽,由苏州阳澄湖西岸的泥土烧制而成。虽然,制砖的材质是黑色的泥土,但烧制的成品却“断之无孔,敲之有金石之声”,从而被明成祖朱棣看中,作为紫禁城御用地砖。之所以被称为金砖,有两种说法:一种说法认为,“金砖”得名于“敲之若金属般铿然有声”;另一种说法称,金砖是由官窑烧制出来的,其原本的名字叫“京砖”,后来误传为“金砖”。其实,无论哪种说法更准确,金砖都已经成为故宫地砖的专属称呼,而且,“一两黄金一块砖”的说法也绝对是名不虚传。

古法金砖制作主要分为取土、炼泥、制坯晾坯、烧窑窨水4个大环节。取土炼泥大约需3个月,制坯晾坯大约需5~8个月,烧制时要用糠草熏1个月,再用片柴、课柴各烧1个月,还要用松枝柴烧40天,最后还要在桐油中浸泡100天,从泥土到金砖需要长达两年的时间。金砖出窑后检查标准更是严格,如果一批中有6块达不到要求,这一批将全部作废,成品率大约只有20%。

20世纪80年代,苏州御窑金砖制作技艺第五代传承人金梅泉,带领制砖工匠初步恢复古法,制作了一批精工细作的大型方砖。故宫博物院把这批新制的方砖铺在气候较为阴冷的坤宁宫后廊。结果,这批方砖在经过了近30年、数千万人次的踩踏后,至今依然未见严重的磨损。2006年,“苏州御窑金砖制作技艺”被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

一块金砖的价值相当于一个县令3个月的俸禄,所以,只有皇帝经常光顾的宫殿才有资格陈设金砖,紫禁城大部分地方看不到它们的身影。平凡的泥土,经过漫长的时间和精心的打磨,终于也有了黄金的身价和至尊的地位。

当晨光射入宫殿,在金砖的黑色光泽里,帝王可以看到自己模糊的影子,偶然间,他可能会怀疑江山永固的真实性,但是却很难想到几百年后这里游人如织的真实景象。当夜幕降临,紫微星犹在,黑夜让金色无法施展魅惑的法术,终于让紫禁城真正成为“故”宫,高高的城墙后面,皇权彻底成为历史。金,所代表的帝王荣耀,已经随着帝国的消失而落幕,但是,能工巧匠留下的金砖、金瓦、金銮殿……却依然伫立,他们化土为“金”的智慧依然让人心生敬意,给每一个走进紫禁城的人带来金光灿烂的想象。