佤族阿佤人民再唱新歌

杨光海 李雨霖 贾翔

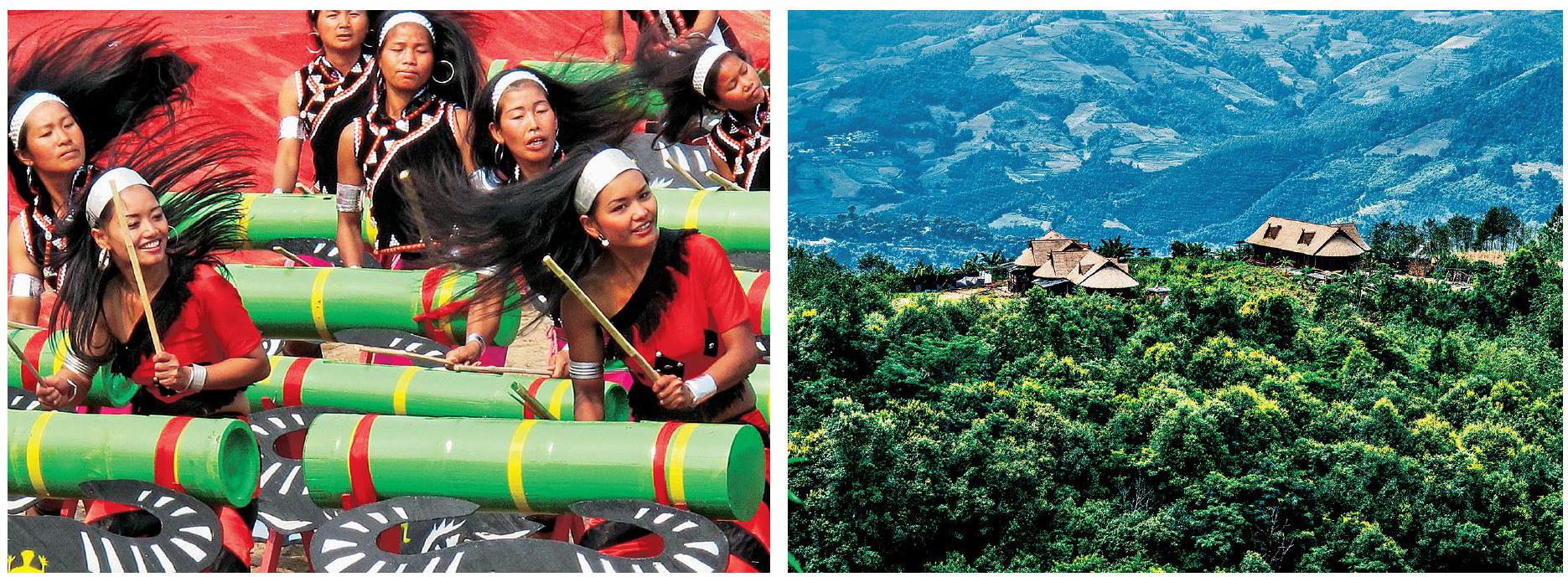

随着一曲欢快、悠扬的《阿佤人民唱新歌》响起,记忆中在云南民族村佤寨看到的一幕景象又鲜活起来:彪悍的佤族青年咚咚咚敲起震天响的木鼓,身着红黑短裙的大眼睛黑头发佤族少女随着鼓点,动作整齐而激烈地跳起了甩发舞,一阵阵“嘿、嘿、嘿”的吼声,令在场的观众情不自禁随之起舞、浑身热血沸腾……在我的印象中,佤族青年男女能歌善舞、热情好客,神秘的佤寨风情令无数来云南旅游的人为之向往。

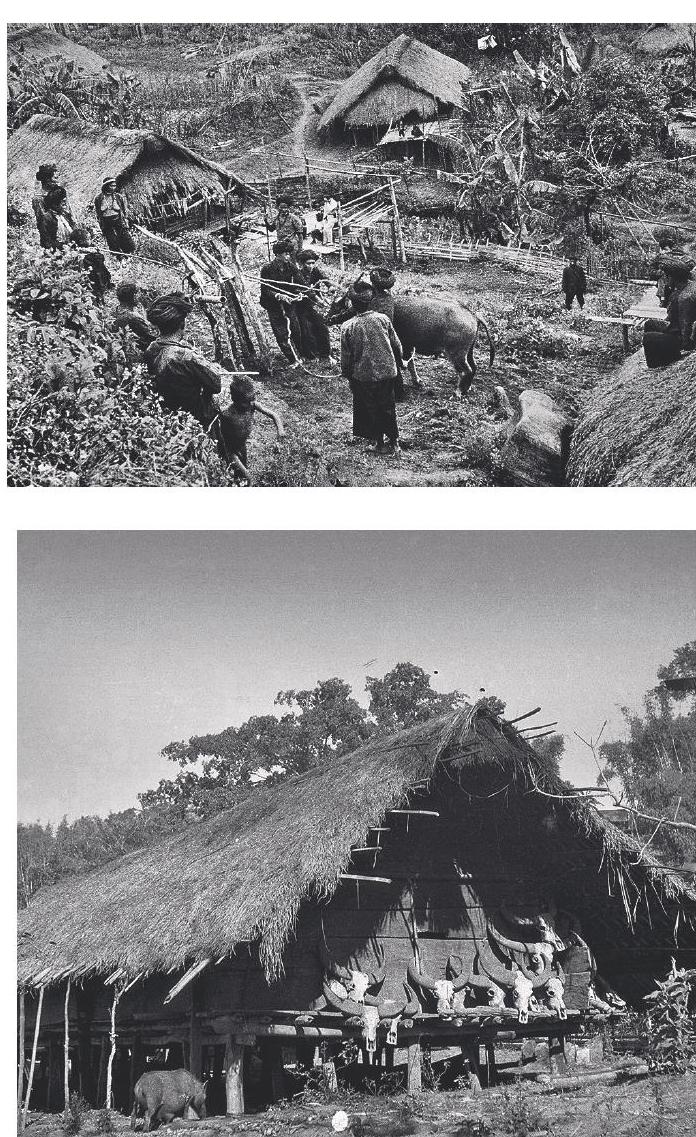

但在过去,提到佤族,人们总会联想到贫穷、落后方面。在新中国成立初期,佤族群众依然过着刀耕火种、食不果腹的贫穷生活,住的是破旧的茅草屋,走的是泥泞的羊肠小道,处于原始社会末期、奴隶社会初期。

《阿佤人民唱新歌》这首歌唱响的地方是西盟佤族自治县,是全国仅有的两个佤族自治县之一,佤族占总人口的70.3%,直到1956年才从原始社会末期、奴隶社会初期直接过渡到社会主义社会。

佤族是“直过民族”之一。在党和政府的关怀重视下,“直过民族”逐渐摆脱千年贫困,迎来了新的历史性跨越。

目前,云南省积极开展“直过民族”脱贫攻坚行动计划,确保“直过民族”聚居区如期全面建成小康社会。2019年上半年,云南宣布基诺族、德昂族、独龙族三个“直过民族”实现“整族脱贫”,其他“直过民族”预计将于今明两年脱贫。

改革开放40年来,西盟县经济社会发展开启了加速度,特别是党的十八以来,西盟城市建设突飞猛进,城乡面貌日新月异,人居环境得到极大改善,群众的幸福感、获得感持续增强。2017年,西盟县实现生产总值13.5亿元,是1978年的280倍;实现农林牧渔业总产值5.4亿元,是1978年的48.7倍;实现农村常住居民人均可支配收入8900元,是1978年的135倍。

西盟县始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务和头等民生工程高度重视、紧抓不放,聚焦“两不愁、三保障”目标,按照“五个一批”和“六个精准”的思路和要求,立足西盟县贫困实际、资源现状,紧扣形势政策,扎实有力推进脱贫攻坚。通过组织实施产业发展、专项扶贫安居工程、易地扶贫搬迁、整乡推进、上海对口支援帮扶、以工代赈、兴边富民等建设项目,产业得到较快发展,农村居住条件、村容村貌、水电路等配套基础设施不断得到改善,脱贫攻坚工作成效显著,全面唱响了边疆地区的“脱贫歌”。目前,全县累计实现6.65万人农村贫困人口摆脱贫困,占全县农村总人口的88.19%;累计实施农村安居房建设15174户,实施易地扶贫搬迁150户。

西盟县勐梭镇秧洛村博航八组过去是一个佤族聚居村落和典型的“直过区”贫困村寨,全组46户共137名佤族村民,村民普遍受教育年限短,寨子里大部分人家的住房是只有几平方米到十几平方米的木板房或竹笆房,吃饭靠天、吃水靠背。2012年人均纯收入不到2000元,祖祖辈辈居住在大山上的“杈杈房”和石棉瓦房里。

2015年下半年起,当地开展农村安居工程建设,在政府配套资金支持下,村民通过优惠贷款加自筹资金的方式建设安居房。2016年春节时,博航八组村民全部入住新居。墙面上画着牛头、木鼓的佤族风格安居房建设得错落有致,村里公厕、文化室一应俱全。

如今,一幢幢安居房点缀于山水之间,一条条顺畅的水泥路进村入户,道路宽了、绿地多了、空气好了,环境越来越优美了。老百姓常说:“感谢共产党!没有共产党,我们就住不上新房子、過不上好日子。”

博航八组是云南省对“直过民族”精准扶贫的一个缩影。西盟县2018年实现农村常住居民人均可支配收入9786元,同比增长10%,增速高于全国、全省、全市平均水平,顺利脱贫摘帽。下一步,西盟将全面巩固提升脱贫成效,做好脱贫攻坚战与乡村振兴战略的有机衔接,加快建设“幸福美丽新西盟”。

在这里,实现脱贫的阿佤人民将再唱新歌、走进新时代,歌唱美好幸福新生活。